遇刺身亡的宋教仁。

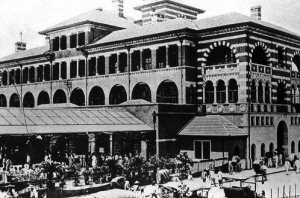

上世紀20年代的上海滬寧車站。1909 年,滬寧鐵路局建成一座四層高的滬寧車站。該樓為英國人設計,造價32.9萬銀元。宋教仁就在這裡被刺殺。

上海閘北公園的西北角,宋教仁的雕像多少顯得有點落寞和孤寂。在1913年那場舉國震驚的暗殺事件中,宋教仁究竟死於何人之手,至今仍是難解之謎。歲月匆匆,白駒過隙,100年的時間很快過去了,原處鄉間的宋氏墓園如今早已棲身鬧市。從南北高架上驅車路過這座不起眼的小公園時,宋教仁墓頂上那隻展翅的飛鷹仍舊依稀可見,但在這個被人遺忘的角落裡,宋教仁和他的事跡、夢想與信念,早已湮滅在歷史的塵煙之中,正如他和那寂寞的墓園,如今已是少有人知。

勝利的選舉

武昌起義后,經過反復的斗爭乃至幕后交易后,國內各方勢力最終達成協議:清帝退位、孫中山退職、袁世凱接任臨時大總統。按《臨時約法》規定,正式的國會選舉應在1913年2月之前完成,並由此產生真正意義上的民國首任大總統。

按《臨時約法》的政治構架,大總統為虛職,實權掌握在內閣總理手中,新一屆內閣則由國會選舉中獲勝的政黨來組織。由此,國內各派政治力量在國會選舉前掀起了組黨並黨熱潮,以圖在選舉中獲得多數並進而組閣。

選舉首先是政黨政治。民國成立后,各類政黨如雨后春筍般成立,為與當時勢力最大的同盟會競爭,其他新生黨派掀起了大規模的並黨浪潮,如一時雄起的共和黨,即由統一黨、民社、國民協進會、民國公會等五個政團合並而成。梁啟超領導的民主黨,也是當時不容小覷的政治力量。

在此壓力下,宋教仁領導同盟會合並另外五個小黨派后成立新的國民黨,一時間形成共和黨、民主黨、國民黨三足鼎立之勢。在之后選舉中,主持黨務的宋教仁異常積極,他在之后數月中奔走各省,以布置國民黨的選舉事宜。在其努力之下,國民黨在第一屆國會選舉中取得決定性勝利。

1913年3月,選舉結果揭曉:眾議院596人中,國民黨當選269人﹔參議院274人中,國民黨當選123席。換句話說,在參眾兩院870議席中,國民黨佔392席(約45%的比例),雖然沒有獲得超過半數的絕對優勢,但他們所佔的議席數已遠遠超過了其他政黨,即使共和黨、民主黨、統一黨三黨聯合,也不足以抗衡。

國會選舉的勝利令全黨上下一片歡騰,宋教仁同樣十分激動。在他看來,勝利的曙光已在眼前,組閣的夢想即將實現,他將登上歷史的大舞台,從在野的黨魁進而在朝掌握權柄,與袁世凱展開憲政軌道上的較量。但就在這時,一個可怕的陰謀已經張開,巨大的危險正向他慢慢逼近。

遇刺的黨魁

1913年3月20日晚十時,在黃興、於右任等人的陪同下,宋教仁走出上海滬寧火車站候車室,准備登上火車進京組閣。就在眾人快走到檢票口時,斜刺裡突然竄出一條黑影,接著“砰”、“砰”幾聲槍響,走在隊伍前面的宋教仁表情痛苦,他扶著身邊的鐵柵欄,忍著痛叫道:“我中槍了!”

事發突然,眾人一片驚呼。等大家醒悟過來時,宋教仁已經歪倒在冰冷的地面,雙手還緊緊捂著受傷的腰部,鮮血汩汩而出。察看了宋教仁的傷勢后,黃興等人以最快的速度將之送到臨近的滬寧鐵路醫院。經醫生檢查,子彈系背后擊入並斜穿到腰部,腎臟、大腸均被擊中。經過手術,醫生用鉗子從小腹處取出子彈———竟然有毒。

手術完成后,宋教仁臉如白紙,痛苦至極,他一會雙手抱肩,一會合成十字,似乎有說不盡的苦痛,旁邊一班送行的友人,也都為之惻然落淚。捱到3月22日凌晨四時,宋教仁最終在輾轉苦痛中氣絕而亡,年僅32歲。臨終前,宋教仁雙目直視不瞑,雙拳緊握不張,眼框中尚有淚珠,足見他對這個美好的世界是何等的眷戀和不舍。

由於國民黨剛剛贏得國會選舉的勝利,而作為黨魁的宋教仁極有可能出任新一屆內閣總理。在此敏感時期,宋教仁的遇刺無疑是一樁精心策劃的政治暗殺,目的就是要致其於死地。在上海國民黨人的共同努力下,“宋案”很快被破獲,凶手武士英及幕后主使人應桂馨相繼落網,但讓眾人意想不到的是,背后竟涉及內務部秘書洪述祖乃至總理趙秉鈞和總統袁世凱。

從應桂馨與洪述祖的來往電報和密函中可以看出,“毀宋”陰謀有個過程,其間層層升級,從“毀壞名譽”到最終的“肉體消滅”, 應、洪之間不乏利益糾葛,而趙秉鈞及袁世凱對此陰謀是否知情,至今仍是難解的謎團。同樣令人生疑的是,出身幫會的應桂馨原本是革命中人,其與滬軍都督陳其美乃至孫中山關系密切(曾組織衛隊護送孫前往南京就任臨時大總統),如今卻突然反戈一擊,刺殺本黨黨魁,實在令人大惑不解。

更離奇的是,凶犯武士英由租界轉交中方看管時,突然於庭審前暴死,死因不明。繼武士英之后,涉及“宋案”的趙秉鈞、應桂馨、陳其美相繼暴死或被人暗殺,這讓“宋案”更為扑朔迷離。時至如今,“宋案”仍為懸案,有待破解。

退潮的革命

宋教仁遇刺后,正在日本訪問的孫中山立刻返回國內並主張舉兵討袁,但這一提議遭到黃興等國民黨人的反對。直到袁世凱罷免江西都督李烈鈞、安徽都督柏文蔚、廣東都督胡漢民三人的職位,國民黨人才最終破釜沉舟,起兵反袁。

從某種意義上來說,“二次革命”是革命黨人與北洋系一場遲到的決戰。在北洋軍的攻擊下,江西、安徽、上海、江蘇的“討袁軍”相繼失利,孫中山、黃興、李烈鈞等人被迫流亡日本,“二次革命”以革命黨人的完敗而告終。

與目前評價所不同的是,國民黨人“舉兵討袁”的舉動遭到了社會各界的普遍反感,有人說他們“反袁”是借口,實際上是爭權力﹔有人罵他們用革命的名義綁架全國人民,所謂“二次革命”根本不配叫革命。在當時輿論中,“二次革命”形同康熙年間的“三藩”之亂,失道寡助,失敗也就毫不奇怪了。

就事實而言,“二次革命”非但沒有給革命黨加分,反而給了袁世凱一個樹立權威、統一全國的好機會。軍事上取得壓倒性勝利后,袁世凱隨后著手收拾仍在國會進行合法抗爭的國民黨穩健派。不過,袁世凱在動手前還得讓他們辦一件事,那就是選舉正式大總統。

1917年10月6日,759名國會議員來到選舉現場,開始選舉民國首任正式大總統。選舉過程中,會場外突然涌來數千名打著“公民團”旗號的便衣軍警,他們大踏步走進會場,並聲稱如不選舉袁世凱為正式大總統,議員們就甭想走出國會大門。在此威脅下,袁世凱終於如願以償地當上了正式大總統。

之后,袁世凱對國民黨和國會步步緊逼。10月31日,在聽說制憲委員會已通過憲法草案三讀程序並准備交國會公布后,袁世凱立即以部分國民黨議員曾與“亂黨”李烈鈞等密切來往為由,命令軍警們連夜搜繳國民黨議員的証書,最終導致國會因不足半數而無法召集會議。之后,袁世凱干脆宣布禁止國民黨並解散國會,由此滑向了稱帝的邊緣。

至此,宋教仁所主導的民初憲政試驗被徹底終結,其一手創造的國民黨也成為了歷史的舊名詞。從這個意義上說,誰謀殺了宋教仁,誰就謀殺了憲政,謀殺了新民國。這一歷史的教訓,可謂慘痛。