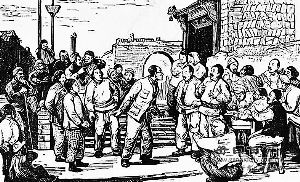

木刻《馬錫五調解婚姻糾紛案》,作者:古元

說起馬錫五,新中國成立后編寫的許多法制史教材中有詳細論述。近些年來,法律實務界渴求從歷史中借鑒,“馬錫五審判方式”重新被發掘出來,同時引起了一些爭議,贊揚者有之,批評者有之。

■“馬錫五審判方式”的內涵

馬錫五原名馬文章,祖籍陝西延川,出身農民,隨劉志丹創建陝甘寧邊區,是陝甘寧邊區創始人之一。他於1935年加入中國共產黨,1936年任陝甘寧邊區蘇維埃主席。新中國成立后曾任最高人民法院副院長。他從來沒有受過法學專業教育,從未表達過對司法的興趣,純粹出於戰時體制的安排,意外地走上了司法的道路,拉開了以后被稱作“馬錫五審判方式”的大幕。

馬錫五在當時百姓心中地位極高,當地百姓尊他為“馬青天”。經過馬錫五審判的案件,基本上做到了“案結事了”。邊區機關報《解放日報》在對馬錫五所審理的案件進行總結后發了一個通欄標題的社論稱頌這種審判模式,就是在這篇社論中,馬錫五的審判工作的態度、方法、經驗總結成“馬錫五審判方式”。社論認為,馬錫五同志審理案件,是深入調查研究的,不是從表面上解決問題﹔是堅決執行政府法令,又尊重群眾生活習慣和意見的﹔是審判和調解相結合的﹔是訴訟手續簡便的,方式是座談而不是坐堂的,是真正民間的而不是衙門的。社論也概括出“馬錫五審判方式”的四個特點:一是深入調查研究﹔二是手續簡單輕便,不拘形式﹔三是調解和審判相結合﹔四是法令、政策和群眾意見相結合。

■對“馬錫五審判方式”的種種爭論

其實,“馬錫五審判方式”爭議並非始於今天,從“馬錫五審判方式”概念的提煉萃取之初就已產生。當時,邊區民眾對“馬錫五審判方式”可謂非常歡迎。而邊區司法界則有不同聲音,整理歸納大致有四種意見:一是這種審判方法隻適用於落后地區,是落后地區的無奈選擇,不宜推廣﹔二是它隻適用於部分領導人,僅具有象征性、昭示性﹔三是隻適合於類型化的案件,適用於是非關系不太清晰的人際糾紛案件﹔四是這樣的審判方法紊亂了正常的訴訟程序,要堅決制止。

那麼,“馬錫五審判方式”因何有這樣的爭議?我想,這和它自身與晚清以來國家推行的司法方式反差過大密不可分。眾所周知,中國新型的司法制度形成於晚清,到民國二三十年代已經基本在民眾、司法界形成共識。在司法界看來,司法的藍圖是:司法人員受過專業的法學教育(如晚清要求司法人員三年以上的法學教育經歷),審理案件嚴格依從程序(如審判必須在法庭審判),秉持客觀中立原則,戒絕情感傾向,依據規則審斷,不告不理,防止自由裁量超過必要限度,而且以審判方式作為司法解決糾紛的主流,調解只是訴訟方式的補充等。不過,陝北農民可不這麼看,他們認為馬錫五不擺架子,說話隨和,農民出身,有著天然的親民形象,一直在農民群眾中摸爬滾打,了解農民們的心理和訴求。他提出的解決問題方案,當地農民易於接受。這些都是來自陝北這個社會區域外的他者(指外來司法人員)所不具備的。

■“馬錫五審判方式”因何在邊區受到稱頌

揆諸史實,邊區時代的中國共產黨脫離了共產國際盲目指揮的邏輯,基本形成“中國問題中國化”的命題,中國共產黨執政的陝北邊區極為強調馬克思主義普遍真理同中國革命實踐的結合。在這種思維的關照下,司法問題也必然與實際相結合的。邊區司法領導人謝覺哉就認為:“過去中國請外國人寫法律,很快就寫好了,但老百姓看不懂,我們也不需要。”延安新成立的法學會正冥思苦想新中國司法未來的框架而不得解,馬錫五適時地出現了,大家都以為這是新中國司法模式的載體。

如今,有很多人懷念延安時代,某種意義上說,這種懷念所懷念的並不是延安艱難困苦的物質條件,而是延安所意味著的“新生”,延安試驗田所寬容的種種嘗試努力。《李維漢回憶錄》中講,“主席曾對陝甘寧邊區冀以厚望,讓邊區大膽嘗試,錯了我們可以再來(原意如此)”,就是佐証。當然,“馬錫五審判方式”也符合共產黨的階級屬性。國民黨代表的是城市中產以上階層,而共產黨是工人農民的先鋒力量,走大眾路線,提倡大眾音樂、大眾電影、大眾哲學和大眾文化。馬錫五田間地頭的審判方式是中共密切聯系群眾工作方式的延續,馬錫五按照群眾生活語言斷案也是共產黨群眾路線的貫徹。

■“馬錫五審判方式”是司法審判方式的一種特殊類型

馬錫五成功了,而其他工農干部為什麼“不能”?馬錫五身上所具備的特質或許可以解釋。他雖然沒有接受過正規法學教育,但智商高,精明過人,馬錫五掃盲教育后寫了很多不錯的文章,在接受白區記者採訪時也開合有度,對答如流,判決時更是能揚長避短,平衡考慮政策法令和群眾意見。特別的是,馬錫五能說會道,有總結歸納之長,四處宣揚推廣他的理念。馬錫五還干一行愛一行,雖以前從無司法興趣,但隻要接觸,就心懷熱愛。殊不知戰爭年代,男兒好橫刀立馬,可掙光耀門楣榮耀,可洒青春熱血激情。願意從事行政工作者少,願意從事行政司法者則少之又少。

“馬錫五審判方式”是司法審判方式的一種特殊類型,具有一定的歷史價值,為人類提供了一種如何看待司法新的思考角度。但“馬錫五審判方式”是在延安時代特定的時空環境下破土萌發、生存壯大的。這個特定的時空,以往常常為人所忽略。當時的陝甘寧邊區經濟極為落后,社會分工甚至沒有展開,現代工業基本為零,是一個自然環境惡劣、文盲程度高、交通極端落后地區。這裡的糾紛並不太多,遠不及城市糾紛發生的頻率,司法和司法人員從來都不是邊區人們關注的焦點,自然無今日“司法公信力下降”之惑。馬錫五在解決問題上確實有效,解決了許多疑難問題。不過,邊區制定法極少,各種條例統共不過數十,很多社會中的基本關系都尚未納入法律調整的體系。在無法或少法的時代,“馬錫五審判方式”是一種聰明,也是無奈。

(作者為南開大學法學院副院長、教授)

|