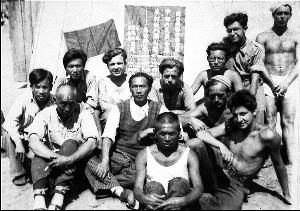

國際縱隊從西班牙撤出后,滯留在法國邊境小城的集中地。在這張合影中可以看到數張特征明顯的中國面孔。

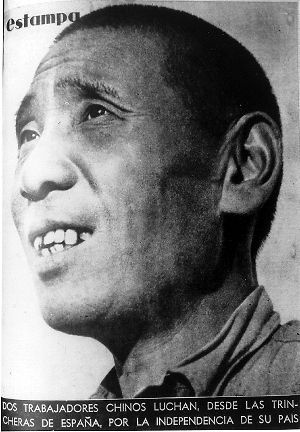

中國志願者張瑞書登上了西班牙雜志《Estampa》的封面。

國際縱隊中的中國志願兵劉景田在西班牙戰場搶救傷員。

陳文饒參加國際縱隊前的留影。

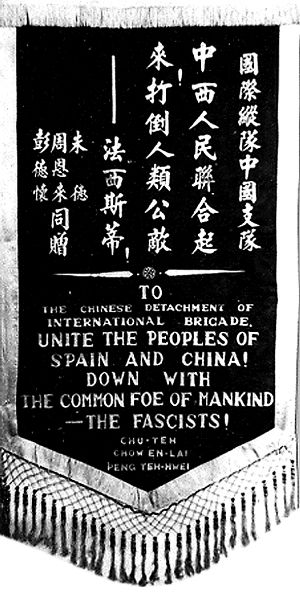

1938年中共中央托人從延安給國際縱隊中的中國志願者的錦旗。

1936年7月17日,西班牙駐摩洛哥軍隊司令佛朗哥發動了武裝叛亂,納粹德國和意大利墨索裡尼政權隨即出兵支持佛朗哥。法西斯的猖獗,激怒了全世界正義的人們。來自54個國家的3萬多名志願者組成“國際縱隊”,奔赴西班牙戰場。其中既有人們耳熟能詳的大作家海明威、白求恩醫生,也有許許多多普通的工人、農民、知識分子。他們為了理想和正義,把熱血洒在西班牙這塊陌生的土地上。這當中也有中國人的身影。他們是怎麼來到西班牙的,在這塊土地上又演繹了怎樣的故事?

三個中國人的名字?

旅居美國的倪惠如和鄒寧遠夫婦開始關注西班牙內戰,最初是源於一部名為《正義之戰》的紀錄片。倪鄒二人雖然是科學工作者,但對人文歷史很感興趣,平時也愛看紀錄片。1985年的一天,鄒寧遠在《紐約時報》上看到一篇關於《正義之戰》的報道。影院距他家開車要1個小時,他們決定前往觀看。

《正義之戰》通過採訪參與過西班牙內戰的美國志願軍老兵,向觀眾展現了發生在20世紀30年代的那場正義與邪惡的對決。在看這部電影前,倪鄒二人對西班牙內戰所知寥寥,更想不到,當年全世界有那麼多人為了一個與他們毫無瓜葛的國家拋頭顱洒熱血。影片中,一個美國老太太回憶,她的先生報名要去西班牙參戰。她內心非常彷徨,不知體檢醫生知不知道她先生有關節脫臼的毛病。她想:如果她把這個秘密告訴醫生,那他就一定去不成了,但這樣,她先生一輩子也不會原諒她。后來,她的先生如願去了西班牙,不久戰死沙場。“我們每個人終究都會死,如果為了正義而死,也許不是件壞事。”倪惠如至今還記得老太太說這句話時,那張強忍淚水的臉。

回程路上,二人一言不發。西班牙內戰和那些義無反顧的人們,讓他們久久不能平靜。鄒寧遠說,后來《正義之戰》又在紐約周邊的好幾個城市上映,他們開著車,追著看了好幾場。隻不過,當時他們並沒有發現影片中有一個中國志願兵的畫面。“隻有一格畫面,一閃就過去了。”倪惠如說。他們發現國際縱隊中可能有中國人參加,則是一年以后的事情了。

1986年正值國際縱隊參加西班牙內戰50周年紀念。美國志願軍組織——林肯旅出版了一本紀念冊。在翻看紀念冊最后的老兵名錄時,鄒寧遠忽然發現三個很像中國人的名字——Dong Hong Yick、Chi Chang、Edwin Wang。“‘Dong Hong Yick’很像是廣東拼音,‘Chi Chang’拼出來是‘張紀’,‘Edwin Wang’的那個姓氏很像‘王’。”鄒寧遠向記者解釋說。

雖然,國際縱隊中有很多來自歐洲、美國和中南美洲的人,但是倪鄒二人不敢相信,其中也會有中國人!當時,正值抗日戰爭前夜,中國自顧不暇,怎麼會有中國人不遠萬裡去參加西班牙的戰爭?他們是誰?他們為什麼去西班牙?他們后來又經歷了怎樣的人生際遇?倪鄒二人頭腦中出現無數問號。

不過,要回答這些問題,我們還是要把視角拉回到70多年前的那場戰爭。

點燃世界的西班牙內戰

1931年,西班牙第二共和國成立。拋棄綿延了幾個世紀的君主專制制度、剛剛走上共和的西班牙,危機四伏。與其他西歐國家相比,西班牙工業落后,農村凋敝,社會各階層矛盾尖銳。1936年2月,由社會黨共和聯盟、勞工聯合總會、西班牙共產黨等左派政黨組成的人民陣線,在議會選舉中以微弱的優勢勝出。左翼的人民陣線政府成立。新政府一上台就推出土地改革、特赦政治犯、削弱教會權力等一系列改革。急風暴雨式的改革觸怒了西班牙教會和中上層階級。1936年7月17日,以佛朗哥為首的軍人發動政變。持續3年的西班牙內戰由此打響。

按說佛朗哥向合法的西班牙政府發起武裝叛亂的行為,絕不會得到國際社會的認可。可是西班牙內戰打響后,西方各國的態度卻很曖昧。

當時的法國政府也由左翼政黨組閣。得知佛朗哥發動叛亂后,法國總理勃魯姆的第一反應是傾向於支持西班牙共和政府。但當他到倫敦開會時,英國政府立刻對他這一態度表示不滿。勃魯姆從英國回來后,舉行了三次內閣會議。內閣中大多數人都反對向西班牙運送武器。參議院議長讓納內說:“我們在這裡完全可以確信,假如對西班牙問題的任何干涉引起了歐洲的糾紛,英國將不會跟著我們。”

作為老牌的資本主義國家,英國從一開始就對西班牙人民陣線政府懷有敵意。英國《每日鏡報》在談到西班牙和法國的左翼政府時甚至寫道:“如果讓現在正在西班牙和法國流行的共產主義傳染病傳播到其他國家,那麼已經在自己的國土上消滅了這種傳染病的兩個政府——德國和意大利就會是我們最有益的朋友。”另一方面,吃夠了一戰苦頭的英國,非常恐懼戰爭。他們認為任何對西班牙的干涉都可能導致一場“國際危機”。避免這種“國際危機”的唯一途徑,就是“不干涉”西班牙內戰。

從一戰后就對英國政策亦步亦趨的法國,立即調整風向標,轉向“不干涉”政策。1936年9月9日,“不干涉委員會”在倫敦成立。雖然意大利和德國政府也先后在不干涉協定上簽了字,但是他們從西班牙內戰爆發的第一刻起就從未停止過對佛朗哥的支援。7月底,德國成立了“W”特別司令部,專司向佛朗哥輸送武器和專家。而此時,意大利的飛機已經飛到了西班牙的上空。在戰爭開始的頭兩年,德國向佛朗哥提供了650架飛機、200多輛坦克、700門火炮和5萬多德軍。意大利手筆更大,一舉給佛朗哥貢獻了2000門火炮、950輛坦克、1000多架飛機和15萬意軍。

墨索裡尼和希特勒之所以熱心支援佛朗哥的叛軍,一方面緣於二人極端仇視左翼政權,另一方面則想為不久后發動世界大戰實驗新式武器。最新式的飛機、高射炮、坦克和反坦克炮等新式武器,都一一在西班牙戰場上亮相,以至於德國將軍萊希勞無恥地說:“德國把西班牙當成了自己的練兵場和最高等的軍事學校。”

遠在大洋彼岸的美國雖然沒有加入“不干涉委員會”,但他們嚴守“中立法”,向西班牙交戰雙方實行道義禁運。然而,美國“禁運”的對象不包括意大利和德國。僅1937年就有將近兩億美元的武器和物資通過德意賣到佛朗哥軍隊手中。此時的“不干涉”,實際上成了對西班牙合法政府的武器禁運。

英法美的冷漠,把西班牙共和政府推向了社會主義蘇聯。從立場上講,蘇聯有支持西班牙政府的責任,戰爭期間蘇聯政府也的確向西班牙共和政府給予了不少武器和人力支援,但蘇聯不希望跟歐洲各國搞僵,還是參加了“不干涉委員會”。對於斯大林而言,重要的是蘇聯的國家利益,而“西班牙的事情是次要的”。

此后,蘇聯通過共產國際支持西班牙共和政府。1936年9月,共產國際成立專門委員會,世界各地的共產黨設立了志願人員招募中心。來自54個國家的3萬余名熱血青年加入國際縱隊,奔赴西班牙戰場。這些人中不單有共產黨人,還包括所有以反法西斯為己任的人們。

影片《正義之戰》中,當年參加國際縱隊的美國護士達維多被問到,為什麼會去西班牙參戰?她說:“希特勒迫害猶太人時,我想那是猶太人的事,墨索裡尼吞並埃塞俄比亞時,我想那是埃塞俄比亞的事,當德意兩國出兵西班牙時,我才警覺到他們的胃口是要鯨吞全世界!”

1936年10月14日,第一批650名外國志願人員到達西班牙阿爾巴塞特國際縱隊基地。此后,3萬多名操著各種語言的志願軍戰斗在這片陌生的土地上,其中包括近百名中國勇士。

浮出水面

1988年,鄒倪夫婦開始了對中國老戰士的尋訪之旅。這年,西班牙舉行世界各地老戰士重訪西班牙活動。鄒寧遠隨林肯旅的老戰士們來到西班牙。活動中,鄒寧遠遇到一個日本攝影隊。日本攝影隊此行的目的是給國際縱隊中唯一的日本隊員——白井拍攝紀錄片。“雖然隻有一個日本人參加國際縱隊,但日本非常重視,不但為白井寫過好幾本書,還要拍紀錄片。相比起來,我們中國人參與國際縱隊的事跡卻無人提起,這太遺憾了。”鄒寧遠感慨萬千。

回到美國后,在一次林肯旅老兵的聚會上,鄒寧遠向老兵們公開征集中國志願者的信息。“當場就有兩個老兵說他們知道中國人參加西班牙內戰的事。”鄒寧遠說。

鄒倪夫婦很快根據會上獲得的消息,找到了住在紐約的老兵格雷伯。1936年,格雷伯正在讀大學,得知希特勒和墨索裡尼大舉進犯西班牙,便和朋友一起參加了美國的國際縱隊。不久,格雷伯和同伴被送到法國邊境的一座小城。

西班牙內戰爆發的頭一年,每天都有幾百名像格雷伯這樣的志願者從世界各地匯集到法西邊境。他們有的是通過世界各地的共產黨組織,有的則是以個人名義隻身前往。由於當時法國已明令禁止志願者跨越邊境進入西班牙參戰,來自世界各地的志願者們隻能從法國邊境翻越比利牛斯山脈,偷渡到西班牙。格雷伯告訴鄒倪二人,為了躲避法國哨兵的巡查,他們都是夜間翻山。一路的行程艱辛又危險,大山一座挨著一座,似乎永遠爬不完。格雷伯回憶,許多三十歲以上的人,半路就爬不動了,有的隻好打了退堂鼓。通過一夜的跋涉,次日清晨,志願者的雙腳終於踏上西班牙的土地。“20多國語言齊唱《國際歌》,就像親兄弟一樣。這是我一生中最激動的時刻,以后再也沒有這種體驗了。”事隔多年后,格雷伯這樣對來訪的倪惠如和鄒寧遠說。

格雷伯進入西班牙的路徑,幾乎是每個加入國際縱隊的志願者必經之路。進入西班牙后,志願者們被安置在馬德裡東南方的小城阿爾巴塞特進行整編和訓練。這裡便是國際縱隊的總部。由於國際縱隊隊員來自50多個國家,語言成為一個大問題。為了方便溝通,國際縱隊按照隊員們所操語言,把他們分成幾個支隊。

西班牙內戰由佛朗哥率領的西班牙駐摩洛哥軍隊發動。在德國運輸機的幫助下,佛朗哥麾下的幾千名士兵被迅速運過海峽,佔領了塞維利亞。戰爭開始后,佛朗哥叛軍一路北上,直取首都馬德裡。對於雙方,拿下馬德裡都具有極強的象征意義。“保衛馬德裡”成為西班牙內戰開始階段最重要的戰役。

從當年西班牙選舉的分布圖可以看出,馬德裡身陷右翼勢力的包圍圈。西班牙共產黨著名女領袖“熱情之花”伊巴露麗,提出“不准他們(法西斯)通過”的口號。不過,面對佛朗哥的大兵壓境,馬德裡市民仍不免惶恐。就在情勢萬分緊急時,一支陌生的軍隊出現在馬德裡街頭。他們邁著整齊的步伐,頭戴鋼盔,抬著機關槍,威風凜凜。有的馬德裡市民以為這是蘇聯派來的援軍,率先喊起“俄國人萬歲”。其實這支隊伍是剛剛組建的國際縱隊第11支隊。

國際縱隊在距馬德裡不遠的大學城設置了第一道防線。英國作家文森特·布羅姆在《國際縱隊》一書中這樣描述大戰前的大學城:

街道上有許多壁壘,看不到私人汽車,全部出租車都被征用去作軍事運輸了。所有的食品店裡都排著長隊,民兵指揮著交通,街道兩邊堆著無人清理的垃圾。玻璃窗上密密地貼著交叉的紙條以防止被炸碎時四處飛濺。各個階層的人都感到混亂。一個郵遞員在嚴重破壞了的街道上東張西望,希望找到已不存在的地址牌。三五成群的闊家婦女擁擠在街頭上緊抱住成包的食物,許多兒童尾隨在后。偶爾一輛載滿軍人的卡車駛過,他們立刻改變情緒,臉上露出喜悅,舉起手臂握緊拳頭邊向他們敬禮,嘴裡邊喊著:“iNoPasardn!(不准他們通過)”。一些工人在巨大的火盆旁緊張地修理被炸壞了的道路和煤氣管道。到處都是口號和標語,號召居民奮力抵抗,直到流盡最后一滴血。

炮擊、轟炸、掃射……在德意法西斯的支持下,佛朗哥軍隊向大學城投下了無法計數的炸彈。大學城中,曾經的哲學樓、文學樓,都變成了充滿血腥的戰場,幾乎每棟樓房都進行著拉鋸戰。11月底,由於給養供應不上,叛軍終於退卻,馬德裡保住了。

國際縱隊在馬德裡保衛戰中英勇無畏的表現,震動了世界,但他們也付出了慘重的代價。很多國際縱隊的戰士都有負傷入院的經歷。醫院既是他們在大戰中的臨時喘息所,也成為結識新朋友的主要場所。 1937年格雷伯因病被送入地中海邊的貝尼卡西姆醫院,在這裡,他遇到了一個中國人——Yick。

倪鄒二人聽到Yick這個名字,眼睛一亮,這正是他們要找的那三個疑似中國人之一。可惜,格雷伯隻記得Yick英語很好,很可能來自紐約的唐人街,對他的中文名字和身世,一無所知。格雷伯告訴他們,Yick1938年就犧牲了。

好不容易找到的線索,就這麼斷了,倪鄒二人不甘心。既然格雷伯說Yick來自唐人街,不如從唐人街入手。經人指點,他們找到了美國華埠歷史研究專家麥禮謙。倪惠如說:“雖然麥禮謙並沒有接觸過中國人參加西班牙內戰的資料,但他告訴我們可以從紐約《先鋒報》和巴黎《救國時報》入手。”

《先鋒報》是當年美國華人社區出的一份周報,如果不是專業歷史研究者,一般人很少知道。在1937年6月26日的《先鋒報》上,倪鄒二人發現了一封署名張緝的西班牙來信。張緝是湖南長沙人,復旦高中畢業后於1918年來美留學。后來,他獲得了明尼蘇達大學礦學學位。本來很有可能躋身中產階級的張緝,后來因為美國經濟大蕭條而失業。這樣的經歷使他思想逐漸左傾,當西班牙內戰爆發后,他毅然加入美國志願者隊伍奔赴西班牙。

“‘張緝’不就是名單中的‘Chi Chang’嗎?”倪鄒二人非常興奮,參加西班牙內戰的中國戰士終於浮出水面了。倪惠如告訴記者,后來她又專門查了1918年美國入境記錄,確定“張緝”的中文名字是“張紀”。“當年參加國際縱隊是被西方政府禁止的,所以很多人報名時,都用化名。”倪惠如說。

另一個在《先鋒報》上出現的名字叫陳文饒。陳文饒參加了馬德裡保衛戰之后又一場著名的戰役——貝爾奇特戰役。他在報紙上生動地寫道:“在這次戰役中,我不幸中了開花彈,傷及我的右腳。彈從腳面入,從趾部出。醫生已把這受傷的大腳趾剖割。一俟傷口痊愈,我就要再上前線。”

鄒寧遠對記者說,Yick和陳文饒有很多相似之處,他們同樣來自紐約的唐人街,同樣受傷住院,隻不過格雷伯記得Yick傷在臂膀,而陳文饒傷在腳上。會不會是事隔多年老先生記錯了呢?后來他們在另外一張老報紙上發現了陳文饒的照片。當他們把照片拿給格雷伯看時,他一眼就認出陳文饒就是Yick。

貝爾奇特之戰

在醫院裡,陳文饒結識了一個從瑞士來的中國志願兵林濟時。鄒倪夫婦后來發現,林濟時在國際縱隊的中國志願者中是個靈魂人物,他不但經常給《先鋒報》和《救國時報》投稿,而且周圍匯集了許多中國志願者。后來,倪惠如來中國尋找資料,才從中國革命博物館研究員張德鐘那裡知道,林濟時的真名叫謝唯進。

謝唯進是四川人。1919年底,他加入赴法勤工儉學的隊伍,赴歐學習。參與赴法勤工儉學的學生中,很多人后來成為了中國共產黨早期黨員。謝唯進的同學中就包括朱德、孫炳文等人。1925年,謝唯進加入共青團旅歐支部,次年正式成為中國共產黨黨員。此后的十年,謝唯進輾轉歐洲各地,為共產黨做宣傳工作,直到西班牙內戰爆發,他化名林濟時加入了國際縱隊。

謝唯進剛抵達西班牙時,滿以為能立刻加入戰斗,沒想到等了一個月,國際縱隊就是不批准他參戰。謝唯進隻好給西班牙共產黨中央委員會寫信。信的開頭這樣寫道:“為了要參加這個斗爭,我費盡了萬難才來到西班牙,我不會就此打退堂鼓的。”他表示,如果國際縱隊對他的背景有疑惑,可以向法共和德共調查。顯然,這封信起了作用。不久,謝唯進拿到了國際縱隊的軍人証,開始了真正的戎馬生涯。

國際縱隊顯然對謝唯進在歐洲的政治背景非常滿意。剛一參軍,他便被任命為第11支隊反坦克部隊的政委和黨委書記。像陳文饒一樣,謝唯進也參加了貝爾奇特戰役。1937年7月,西班牙共和國軍在馬德裡西北50公裡的布魯內特發起大反攻。雖然共和國調集了近5萬名精兵、136門迫擊炮、128輛坦克和150架飛機,還有國際縱隊第13和第15支隊協同作戰,但面對武器先進的叛軍,共和國軍還是處於下風。8月份,謝唯進所在的軍隊被調往貝爾奇特城,阻止叛軍北上。在貝爾奇特,他經歷了一場慘烈的大戰。

貝爾奇特是一座古城,四周建有厚實的圍牆,據說當年拿破侖入侵西班牙,也對它無可奈何。貝爾奇特城的制高點是一座古老的教堂。叛軍盤踞教堂,從高聳的鐘樓上向下掃射。機槍、手榴彈、燃燒彈都奈何不了這座花崗岩建造的教堂,不少國際縱隊隊員倒在機關槍的掃射下。

1995年,為了尋覓60年前中國志願兵在西班牙的足跡,鄒倪夫婦來到了貝爾奇特城。走進貝爾奇特城,面對城中的斷壁殘垣,他們驚呆了。街道兩旁的房子還在,但是房子裡隻能看到懸在半空中的房梁,既沒有屋頂,也沒有地板。那座高聳的教堂,隻剩下一圈空殼。“戰后,佛朗哥奪取政權。他下令這裡不許重建。他要讓西班牙人看到,這就是反抗的結果。”倪惠如告訴記者。謝唯進就在搶攻教堂中,被一顆子彈擊穿了腳踝。他被送進位於地中海邊的貝尼卡西姆醫院。養病期間他不但遇到了包括陳文饒在內的好幾個中國老鄉,還遇到一個中國參觀團。參觀團團長是上一年因發動西安事變而被蔣介石流放海外的楊虎城將軍。楊虎城在與西班牙人民陣線總指揮米亞哈將軍會面時,贈給西班牙人民陣線一面錦旗,上題:“同為民族獨立、民主、和平而斗爭!”遭受日寇侵略的中國人,對於西班牙人民的反法西斯戰爭,顯然更加同仇敵愾。

參觀團中一位名叫陳柱天的團員,四處托人打聽謝唯進。陳柱天是巴黎《救國時報》“救國會”的負責人。他受巴黎中國人民陣線負責人趙建生之托,給謝唯進帶來一封信。信中寫道:“我黨領袖如毛澤東、王明諸兄特專函囑弟向各位代致敬意,並祝早日恢復健康,繼續加入前線殺敵。”

中共中央領導人的慰問,給予了謝唯進極大鼓勵。原本打算離開西班牙回國參加抗日戰爭的謝唯進,決定留下來繼續參加戰斗。

著名的“大光頭”

在參加西班牙內戰的中國人中,與共產國際和中國共產黨組織聯系最緊密的靈魂人物是謝唯進,而在西班牙人當中名聲最大的是兩名英勇的男護士——張瑞書、劉景田。

倪惠如曾在1938年出版的西班牙《Estampa》雜志封面上,看到一個中國中年男人的大光頭。這個中國男人眼望遠方,張著嘴,露出憨厚的笑,是個典型的北方農民形象。這個人就是在國際縱隊做救護工作的張瑞書。這期雜志中有一篇名為《張和劉》的文章,報道的就是張瑞書和劉景田的故事。

1917年,第一次世界大戰在歐洲大陸激戰正酣。由於人員傷亡太大,后方工廠亟缺勞動力,英法兩國招募了14萬多名華工。張瑞書和劉景田就在那時來到法國。

時年24歲的張瑞書,原本在長沙當兵。那一年,督軍逃走,軍隊解散,他無事可做,本想去浦口投奔姐姐,可在碼頭上被法國的招工啟事吸引住了。啟事上承諾,到法國工作5年,期滿公司負責送華工回國,每位華工家屬可以領到50法郎的安家費。無牽無挂的張瑞書覺得,去法國也是條出路,於是登上了開往法國的輪船。

張瑞書到法國后被送入巴黎附近的紙廠做工。一年多以后,一戰結束,從戰場上回來的法國工人重新回到工廠,華工們面臨被遣送回國的命運。張瑞書父母雙亡,在中國又沒成家,他決定留在法國。在朋友的幫助下,他湊了1000法郎還清了工廠支付的來法船票,廢除合同,成為了一名自由人。此后的幾年,為了償還這筆欠款,張瑞書平過戰壕,挖過死尸,清理過毒氣彈,什麼苦活累活都干過。直到1924年,經人介紹進入雷諾汽車工廠工作,從此才過上安穩日子。

在廠裡,張瑞書認識了山東老鄉劉景田,老劉當年也是來法國當苦力的。兩個人既是同鄉,又有共同的經歷,從此就成了“焦不離孟孟不離焦”的好朋友。一戰以后,歐洲經濟受到重創,工廠裡左翼思潮蓬勃發展。從法國工友口中,老張和老劉第一次聽到了“勞工神聖”的口號。原來隻知道埋頭苦干的張和劉,接受了新思想,不久便雙雙加入了法國共產黨。

1936年,西班牙內戰剛剛爆發。張瑞書和劉景田就報名參加了國際縱隊。“當時他們已經是40多歲的人了,好不容易有一份穩定的工作。毅然決定拋棄一切上戰場,真是很不容易的事情。”倪惠如感慨道。

到達西班牙阿爾巴塞特國際縱隊總部后,張和劉原本要求參加機關槍隊。可體檢后,他們被分到第14旅第13營衛生隊抬擔架。幾年后老張在延安跟朋友提到這段經歷時,遺憾地說:“那真是掃興啊!怎麼要求也不准許!原因是年紀太大了。”不過,抬擔架的工作也不容易。一次戰斗就是兩個星期,天天開戰。一陣炮火過后,滿地都是傷兵。老張和老劉抬起傷員就跑,有時候一跑就是十幾公裡才能放下。國際縱隊第14旅出版的《聯隊》雜志上有這樣一段介紹他們的文章:“第二發炮彈爆炸之后,有人喊:‘老張受傷了!’是老張!我們急忙向他看去。他站在那裡,有點被震蕩嚇呆了,但還在微笑……”

這段描寫如此傳神,讓人眼前浮現出一個憨厚的山東大漢形象。倪惠如告訴記者,許多國際縱隊的戰士不知道他們的姓名,但一提到中國同志,說的就是張和劉。

關於《Estampa》雜志封面的“大光頭”,還有一個有趣的故事。1937年秋,戰線休息,張瑞書的支隊長叫他去馬德裡玩玩。因為工作太忙,張瑞書不願意去,但隊長非讓他去不可。在馬德裡街頭,張瑞書看見牆上貼著他那張一米多高的“大光頭”海報。就在老張發愣時,周圍的西班牙市民發現海報上那個“大光頭”就在眼前。他們驚叫著圍過來,擁抱他、吻他,向他高呼著西班牙語的致謝和祝福。直到這時,老張才知道為什麼支隊長非讓他來馬德裡。

撤出西班牙

然而,國際縱隊戰士們的英勇並沒有挽回日益被動的戰局。1938年春,佛朗哥叛軍已經佔領了北方加泰羅尼亞省的大部分地區。共和國領導人擔心佛朗哥繼續南下,切斷馬德裡與地中海的通道,於是發動了埃布羅河大反攻。埃布羅河之戰是西班牙內戰中最殘酷的戰役之一,共和國方面參戰的7000名戰士犧牲了四分之三。剛剛治愈腳傷重返戰場的陳文饒,便犧牲在埃布羅河戰場。

國際縱隊的戰士們也許不會想到,埃布羅河之戰是他們在西班牙打的最后一仗。1938年9月,就在他們死守在前線上時,西班牙共和國總理內格林在日內瓦宣布單方面解散所有外國部隊。西班牙共和國為什麼會自毀長城,要求國際縱隊撤出?個中原因眾說紛紜。有人說,內格林雖然依靠共產國際和蘇聯,但從未放棄尋求西方國家的同情,他一廂情願地希望國際縱隊撤走后,德意軍隊也能撤走。有人說,彼時英法正欲與德國簽署《慕尼黑協定》,希望通過把蘇台德地區讓給德國而禍水東引,讓德國去攻打蘇聯。受到《慕尼黑協定》的影響,蘇聯決定撤走國際縱隊,從西班牙戰事抽身。不管怎麼說,1938年秋,國際縱隊的所有戰士被召集到巴塞羅那,等候撤離。

10月28日這天,巴塞羅那為國際縱隊舉行了熱烈的歡送儀式。國際縱隊高舉著旗幟,浩浩蕩蕩地穿過巴塞羅那市中心。街道兩邊擠滿了淚流滿面的市民,他們拋撒著鮮花,高喊著口號。熱情的西班牙少女沖進隊伍與國際縱隊的志願軍戰士擁抱。

歡送大會上,“熱情之花”伊巴露麗發表了催人淚下的演講:

國際縱隊的同志們:你們為了政治的理想,無私地奉獻出你們的熱血﹔也為了同樣的原因,你們就要離去。有些人將重返自己的國家,有些人不得不流亡海外。但你們大可挺起胸膛,光榮地離去。你們創造了嶄新的歷史,你們彩繪出世間的傳奇。你們是民主團結、四海一家的英雄典范。我們不會忘記你們。當和平的橄欖樹重新發出綠芽、編結成西班牙共和國勝利的桂冠——請你們回來!

然而,國際縱隊撤出西班牙的第二年,佛朗哥就奪取了政權。

撤出西班牙后,謝唯進隨部隊被安置在法國境內的塞爾瓦小區。這裡是國際縱隊英、美、南美等國戰士的集中地。這個集中地聚集了16000多名等待回國的國際縱隊戰士。這裡雖名為集中地,實際情況卻如同集中營。謝唯進在一篇名為《對海外僑胞的報告和呼吁》的文章中這樣描述:“十步一兵,五步一警,荷槍實彈,連防毒面具都挂在腰間,機槍坦克,布妥陣勢……”集中地的生活條件非常惡劣。起初沒有供水,戰士們隻能喝溝裡污水,許多人得了痢疾。每人身上都虱蚤成群,面黃肌瘦。

在這裡謝唯進遇到了李豐寧、楊春榮、張長官、張樹生等好幾位中國戰士。張瑞書、劉景田最初也被送到此處,可不久他們就被法國朋友救走了。謝唯進隻能給國民政府駐巴黎領事館寫信求助。

在等待救援的過程中,謝唯進和一同被關押的6名中國戰士辦了一份油印的小報《中國抗戰情報》,貼在營房外的木板牆上。每天早晚,牆報前都聚集著許多讀者,一邊看報,一邊討論中國的問題。一同被謝唯進貼在牆上的還有1938年中共中央托人帶給他們的錦旗。這面錦旗上寫著:“國際縱隊中國支隊:中西人民聯合起來!打倒人類公敵——法西斯蒂!”錦旗的落款是:朱德、周恩來、彭德懷。倪惠如告訴記者,這面錦旗是中共中央托一位中國海員,經法國馬賽,千辛萬苦才轉交到謝唯進手中的。謝唯進一直珍藏著這面錦旗,直到生命最后階段,把它捐給了中國革命博物館。

1939年3月,謝唯進他們終於等到了駐巴黎領事館的回信。信中說可以給他們簽發護照,但是回國的旅費必須自理。可是到了6月,領事館許諾的護照還是沒有來。情急之下,他隻好給在美國的趙建生寫信求助。趙建生沒想到謝唯進他們還滯留在集中地裡,立刻給他們匯了750法郎,並且在《救國時報》上發表文章,呼吁海外僑胞積極援助,助他們早日脫離苦海。

1939年10月,經過8個月的集中地生活,包括謝唯進在內的6名中國志願軍終於獲准離開。倪惠如說,幸虧這些中國志願軍被及時營救出來。幾個月后,法國淪陷,仍滯留在那裡的國際縱隊戰士們,很多被德國人送進了納粹集中營,再也沒能活著出來。

出西戰場,進東戰場

東戰場,西戰場,相隔萬裡,關系文化的興亡。咱們所拼命的,是對侵略的抵抗。咱們要貫徹的,是民主的主張……

這是1938年《救國時報》同仁送給西班牙前線中國戰士的一首詩中的幾句。“西戰場”指的是西班牙,“東戰場”則是正在經歷抗日戰爭的中國。

作為世界反法西斯的主戰場之一,那時中國像西班牙一樣,也得到全世界正義者的關注。我們熟知的白求恩醫生、著名的戰地攝影家羅伯特·卡帕,還有紀錄片大師伊文思,都是剛出西戰場,又進東戰場。而對於剛剛脫困的中國戰士們而言,回國抗戰不單是為了正義,更是一種民族責任。謝唯進、張瑞書、劉景田、張紀……這些能找得到名字的中國戰士,出了西班牙戰場后,全都回到祖國參加抗戰。

1939年6月,謝唯進帶著新婚妻子和兒子繞道越南,抵達重慶。到重慶后,他立刻與八路軍駐渝辦事處取得聯系。這一時期,謝唯進主要做一些對外聯絡的工作。許多從西班牙戰場歸來,又來到中國參加抗戰的外國醫生,經常到謝唯進家做客。當年也是謝唯進家座上客的著名記者愛潑斯坦向倪惠如回憶,這些“西班牙醫生”本來想去延安工作,卻被中國紅十字會分配到了貴陽圖雲關,他們推選代表到重慶找周恩來想辦法,謝唯進家就成了一個據點。

1944年,謝唯進去了延安。解放戰爭時期,他調任四野特種兵政治部副主任,參加了平津戰役。1955年,謝唯進被授予解放勛章。

在西班牙戰場出了名的兩名男護士張瑞書和劉景田,被朋友從集中地救出來后,也回到了祖國。1939年10月,他們抵達延安。在延安,劉景田被安排到“黨校六部”搞建筑工作,張瑞書則到《解放日報》做了保管員。在延安,張瑞書和劉景田也是小有名氣,因為他們的吃苦耐勞,常常被評為勞動模范。新中國成立后,張瑞書在新華社做后勤工作。“行政級別13級,屬於高級干部!”倪惠如說。而劉景田的信息解放后再也沒有出現過。

張紀、李豐寧、楊春榮、張樹生、張長官等人,離開西班牙以后也都回到中國參加抗戰。對於陌生的西班牙,他們都義無反顧地前往支援,自己祖國遭受蹂躪,他們又怎能置之度外呢?

謝唯進在一篇文章中提到,參加西班牙內戰的中國志願者有近百人之多,但經過十幾年的尋找,倪惠如和鄒寧遠隻找到了十幾個人的故事。雖然大部分英雄的故事已經湮沒於歷史的長河中,但倪鄒二人相信,他們以天下為己任的國際主義精神,永遠也不會退色。“正像《救國時報》贈給他們的那首詩說的那樣:人類是兄弟姐妹,全世界是咱們的家鄉。”倪惠如說。

參考文獻:《當世界年輕的時候》、《西班牙反法西斯戰爭時期的國際縱隊與中國》、博士論文《西班牙戰爭與國際社會》。本版圖片由倪惠如、鄒寧遠提供。(記者 黃加佳)