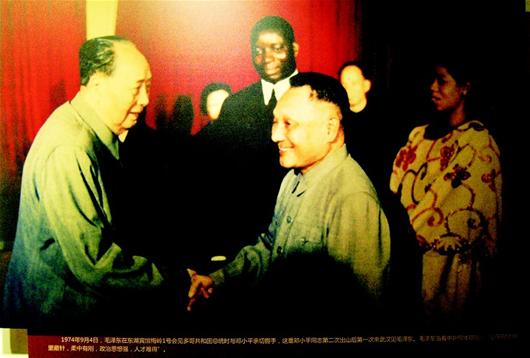

1974年9月,毛澤東在梅嶺接見多哥總統時,當著中外記者稱贊鄧小平“人才難得”。

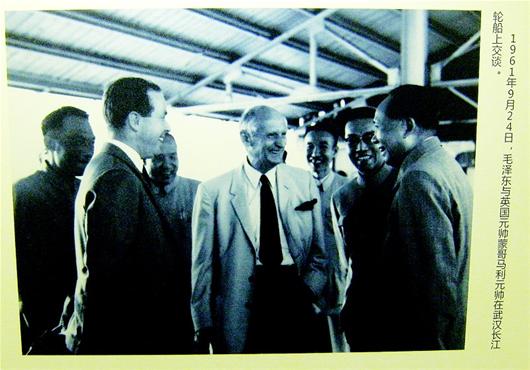

1961年9月,毛澤東在武漢長江輪船上與蒙哥馬利元帥交談。

12月22日,東湖梅嶺,毛澤東故居陳列館游人如織。

楊開慧與年幼的毛岸英(右)、毛岸青在一起。

小資料

東湖梅嶺故居

1950年,新中國成立不久,中南局負責人鄧子恢、李雪峰准備蓋招待所,看中東湖梅嶺南山臨湖的一塊荒地。經過修整,1952年,在此蓋起一座凹型青磚瓦房,即南山甲所。

1958年,湖北省委在離甲所不遠處擴建東湖賓館,1959年底梅嶺一號竣工,隨后梅嶺二號、三號相繼竣工。

1953年2月,毛澤東在新中國成立后第一次來武漢,下榻原中南局招待所,即現在漢口惠濟飯店內的一棟平房式別墅。1956年5月起,毛澤東來武漢都下榻南山甲所。1960年起改住梅嶺一號,直至1974年。

(圖片均由東湖梅嶺毛澤東故居陳列館提供)

12月26日,一個普通的日子,因為偉人毛澤東的誕生而變得不平凡。

連日來,武漢東湖賓館,前來參觀毛澤東故居的游人絡繹不絕。據最新考証,從1953年2月至1974年10月,毛澤東先后48次到東湖,最長的一次住了178天,累計居住時間僅次於北京,東湖賓館也因此曾被人們稱為“湖北中南海”。

毛澤東在東湖梅嶺的故居看上去並不起眼。周邊古木參天,茂密的枝丫覆蓋著幾幢低矮的石頭房子,她寧靜,內斂,但張力磅礡。她佇立在東湖一隅,抬眼即是煙波浩渺——面積33平方公裡、全中國乃至亞洲最大的城中湖。遠處,左有磨山,右有珞珈山,水汽蒸騰,氣勢如虹。

誰能想到,有多少影響中國、影響世界的大事,就發生在東湖梅嶺?

1 提議鄧小平第二次復出

東湖梅嶺毛澤東故居陳列館內,挂著數百張照片,紀錄了毛澤東在這裡運籌帷幄的歷史瞬間。

陳列館館長鄭敏庭研究這段歷史十余年,訪問過毛澤東在東湖期間的幾乎所有健在的工作人員、毛澤東的專職攝影師,研究文字70余萬。他對這些照片及背后的故事如數家珍。

記者問,在東湖梅嶺發生的重大歷史事件有哪些?鄭敏庭講到的第一件事就是:毛澤東在此提議鄧小平第二次復出。

那是1974年7月至10月,毛澤東最后一次住在東湖梅嶺,其間前后接待了5批來自第三世界的國家元首及政要,有3次鄧小平作為陪同團團長出席。毛澤東在中外媒體記者面前稱贊鄧小平:“綿裡藏針,柔中有剛,政治思想強,人才難得。”

鄧小平在“文革”中遭受迫害,直至1973年才恢復黨組織生活和國務院副總理職務。次年7月,毛澤東來到東湖梅嶺后,經過反復思考,決定將鄧小平推到黨政軍領導的第一線。10月4日下午,他讓秘書電告北京,提議鄧小平擔任中共中央副主席、國務院第一副總理、中央軍委副主席兼中國人民解放軍總參謀長。

鄧小平這次復出,為后來主持中央工作、擔當中國改革開放總設計師,埋下了歷史性的伏筆。

“這是毛澤東在東湖梅嶺所做的最重要的決策之一。”鄭敏庭說。

2 最先提出實踐是檢驗真理的唯一標准

1978年5月《光明日報》發表特約評論員文章《實踐是檢驗真理的唯一標准》,引發了全國性的真理標准大討論,影響深遠。然而,“實踐是檢驗真理的唯一標准”這句話最先由誰提出?一直是一個謎。

這篇評論員文章原本是一篇學術論文。文中說,早在1845年,馬克思就提出了檢驗真理的標准問題:“人的思維是否具有客觀的真理性,這不是一個理論的問題,而是一個實踐的問題……”后來,毛澤東在《新民主主義論》裡說:“真理隻有一個,而究竟誰發現了真理,不依靠主觀的夸張,而依靠客觀的實踐。隻有千百萬人民的革命實踐,才是檢驗真理的尺度。”毛澤東還在《實踐論》裡說過:“真理的標准隻能是社會的實踐。”這裡說“隻能”、“才是”,就是說,標准隻有一個,沒有第二個。

其實,“實踐是檢驗真理的唯一標准”的原話,也是毛澤東最先提出來的。鄭敏庭告訴記者,1963年11月,劉少奇、鄧小平等人在東湖賓館寫《在戰爭與和平問題上的兩條路線——五評蘇共中央公開信》,此文打印出來后,毛澤東修改時,加注了“社會實踐是檢驗真理的唯一標准……”毛澤東本來就是一個大哲學家,他改完這篇文章,很高興,還在東湖邊照了一張相。這張照片如今也挂在毛澤東故居陳列館內。

該文原稿現保存在中央檔案館。2005年,鄭敏庭專程到該館查閱,找到了毛澤東親筆書寫的這段批語。

3 指揮炮擊金門和華沙談判

1958年,中東局勢驟然緊張。美國一面入侵黎巴嫩,一面支持蔣介石騷擾大陸。蔣介石揚言要反攻大陸,從美國買來U2高空偵察機,還經常轟炸福建沿海,並空投特務。此前,美蔣曾簽訂《共同防御條約》,美國第七艦隊也開到台灣海峽“巡邏”。

這年4月,毛澤東由重慶乘“江峽”輪到武漢后,下榻東湖梅嶺南山甲所,就一直在分析國際國內形勢。經反復思考,毛澤東將目光鎖定在金門,決定從這裡入手,“直接對蔣,間接對美”。

8月23日,毛澤東在北戴河一聲令下,幾萬發炮彈射向金門。4天后,艾森豪威爾發表講話,美國將注意力從中東轉至遠東。9月,毛澤東離京來漢,在南山甲所就炮擊金門和中美華沙談判問題給周恩來、黃克誠寫信。他提出炮擊金門集中打與打零炮相結合的策略。9月15日起,中美代表在華沙談判,我方要求美國停止干涉中國內政,撤出在台灣海峽的一切武裝力量,不再向我領海領空軍事挑舋。

這一仗一直到1979年元旦才結束。中間停停打打,打打停停,邊談邊打,毛澤東將軍事、政治、外交斗爭絕妙地結合在一起,徹底挫敗美國“劃海而治”分裂中國的意圖。后來,軍事界稱之為“世界戰爭史上的奇觀”。毛澤東后來曾說,炮擊金門,就是要幫助蔣介石守好金門。在接受採訪時,鄭敏庭分析:“當時毛澤東如果收復了金門,就中了美國的計,台灣肯定獨立﹔不收復金門,讓蔣介石擁有金門這個‘反攻大陸’的基地,從而堅持‘一個中國’原則。當歷史的硝煙散去,更顯現出毛澤東的遠見和高明。”

4 構想三峽大壩和南水北調

1953年2月16日,毛澤東在新中國成立后第一次到武漢,視察了漢水兩岸,坐木船瀏覽了東湖。19日,在漢的長江水利委員會主任林一山接到中南局通知,讓他陪同毛澤東登上“長江”艦,前往南京。

在“長江”艦上,毛澤東問林一山:南方水多,北方水少,能不能借點水給北方?林一山展開一張長江流域水利資源綜合利用規劃草圖。毛澤東的目光緩緩掠過圖上標注的眾多待建水庫群,定格在三峽峽谷,他指著草圖問:你覺得,這麼多支流水庫加起來,能不能抵上在三峽修建一個大水庫?林一山回答,從防洪效益上來講,這些支流水庫加起來也抵不上在三峽修一個水庫。

輪船快抵達南京時,毛澤東對林一山說:三峽問題暫時不考慮開工,我只是先摸個底,但南水北調工作要抓緊。

隨后林一山即派出勘察隊,經多次考察,先后設計了三條可能的引水線路。其中一條就是在丹江口建水庫,引漢(水)濟黃(河)。1958年8月,《中共中央關於水利工作的指示》頒布,第一次正式提出南水北調。同年9月1日,丹江口水利樞紐工程開工,初期工程在1974年全部完成,運行至今,這為南水北調中線工程奠定了基礎。

從1953年至1958年,毛澤東來武漢和下榻東湖梅嶺期間,多次召見林一山,探討修建三峽大壩和南水北調工程的構想,並稱林一山為“長江王”。

不過,由於泥沙淤積的問題沒有解決,再加上技術、資金、國際環境的限制,毛澤東一直沒有下決心上馬三峽工程。

5 接見64國的94批外賓

據東湖賓館資料顯示,從1958年至1974年,毛澤東先后在此接見了來自64個國家的94批外賓,其中13批由國家元首、政府首腦率隊,9批由副總理、副議長或部長率隊,還包括埃德加·斯諾、安娜·路易斯·斯特朗、韓素音等許多國際知名人士。

特別是,金日成先后6次來東湖,毛澤東接見了4次,另有2次是金日成路過武漢,出於對東湖的喜愛,就下榻在東湖賓館﹔越南勞動黨主席胡志明先后13次下榻東湖賓館﹔柬埔寨的西哈努克親王,也多次來東湖賓館住宿。規模最大的一次是1966年7月,毛澤東在東湖梅嶺接見了出席“亞非作家緊急會議”的160多名代表,這些代表來自52個國家。

這些歷史性的瞬間,都被攝影師抓拍了下來。照片如今都挂在東湖梅嶺毛澤東故居陳列館內。

在梅嶺,毛澤東還兩番接見蒙哥馬利。在二戰中,這位英國陸軍元帥曾成功指揮了北非阿拉曼戰役和具有歷史轉折意義的諾曼底登陸。他十分想了解毛澤東對世界形勢的看法,毛澤東坦率地一一作答,他表示,中國即使強大后,也不會向外擴張,去侵略別的國家。這些談話,經西方媒體報道后,在世界產生很大反響。

毛澤東鐘情東湖之謎

毛澤東為什麼這麼偏愛東湖?這至今還是一個謎。記者採訪多位研究人士,試圖尋找答案。

一是楚文化情結。

毛澤東是湖南人,少年時深受湖湘文化影響,而湖湘文化是從楚文化分流出來的區域文化形態。湖北則是楚文化中心和發祥地。屈原流放時,曾在東湖邊行吟。毛澤東還在湖南第一師范讀書時,就熟讀了屈原的《離騷》,對屈原無限欣賞。站在屈原放逐之地,面對煙波浩渺的東湖,毛澤東何嘗不曾吟誦:“長太息以掩涕兮,哀民生之多艱。”

二是革命經歷情結。

建國前,毛澤東至少6次到過武漢。早在1911年武昌首義時,18歲的毛澤東就准備趕到武漢參加革命軍,因交通斷絕而折回長沙,參加了湖南新軍。從1918年至1922年,毛澤東去北京、上海和返鄉途中,又多次路過武漢。其中,1918年毛澤東第一次到武漢時,住在惲代英創辦的“利群書社”,並深受啟發,回長沙后創辦了“文化書社”。1926年末,毛澤東在武昌紅巷籌辦農民運動講習所,次年寫下了著名的《湖南農民運動考察報告》。

1927年,蔣介石發動“四一二”政變,汪精衛又發動“七一五”政變,中共中央於8月7日在漢口召開緊急會議,毛澤東在會上第一次提出了“槍杆子裡面出政權”的著名論斷。

可以說,武漢是毛澤東成為一位革命家和政治家的搖籃。

三是楊開慧情結。

1927年2月,楊開慧攜幼子毛岸英、毛岸青,隨毛澤東住在武昌都府堤41號。毛澤東寫作《湖南農民運動考察報告》時,懷著身孕的楊開慧一遍一遍幫著謄抄。同年4月4日,毛澤東第三個兒子毛岸龍在武昌同仁醫院(今武漢三醫院)出生,那天恰逢武昌農民運動講習所開學典禮,直到第四天,毛澤東才趕到醫院看望妻兒。

1927年8月,毛澤東回湖南,著手發動秋收起義,妻兒被送至長沙,誰知這次竟成永訣。1930年10月,由於叛徒出賣,楊開慧在長沙板倉家裡被捕,次月被殺害,年僅29歲。

武漢的日子,是毛澤東和楊開慧母子最后團聚的時光。武漢,也是毛澤東骨肉離散的地方。

四是水情結。

武漢素有“九省通衢”之稱,北至北京、南至廣州、東至上海、西至成都,坐火車均可朝發夕至,毛澤東由此到各地視察都十分方便。尤其是,長江和漢水在這裡交匯,武漢又有“江城”之美譽,加之東湖水面遼闊,大而美,符合毛澤東的審美情趣。

智者樂水,毛澤東一生酷愛游泳,武漢的大江大湖便深深吸引著毛澤東。從1956年5月,63歲的毛澤東第一次暢游長江,到1966年7月,73歲的毛澤東最后一次暢游長江,11年間,毛澤東在武漢暢游長江40多次。其中,1956年5月31日至6月3日,毛澤東3次暢游長江后,在東湖梅嶺南山甲所揮毫寫下著名的《水調歌頭·游泳》:“才飲長沙水,又食武昌魚。萬裡長江橫渡,極目楚天舒。不管風吹浪打,勝似閑庭信步……”

揭秘

長江大橋、武鋼都由毛澤東拍板

1953年2月,毛澤東在建國后第一次來武漢時,想去漢陽看看,但苦於沒有橋,長江、漢水水流洶涌,陪同人員都不同意,但毛澤東堅持坐船視察了漢水兩岸。次日,毛澤東親自到黃鶴樓一帶勘察,決定了在龜山和蛇山之間架設武漢長江大橋的方案。大橋建設期間,毛澤東多次來到工地。

1957年9月,大橋通車前夕,毛澤東來到橋面,從漢陽橋頭一直走到武昌橋頭堡。晚上回到東湖梅嶺后,揮筆寫下:“一橋飛架南北,天塹變通途。”至今,鐫刻著這幾個遒勁大字的紀念碑仍矗立在橋頭。

新中國成立之初,百廢待興,工業極為落后,而武漢擁有工業基礎,加之區位優勢明顯,毛澤東在思考如何部署我國工業化布局時,將一批重點項目落子武漢,有武鋼、武重、武鍋、武船、青山熱電廠,等等。

1955年10月,作為新中國成立后投資建設的第一個大型鋼鐵企業,武鋼破土動工。1958年9月13日下午,武鋼煉鐵廠第一號高爐提前煉出第一爐鐵水,毛澤東親臨現場,見証這一歷史時刻。

中國第二汽車制造廠最初選址也在武漢青山,后來蘇聯專家建議將武鋼定址青山,毛澤東表示贊同,二汽就建到了十堰。(記者蔣綬春)

| 相關專題 |

| · 紀念毛澤東同志誕辰120周年 |