蔡葩

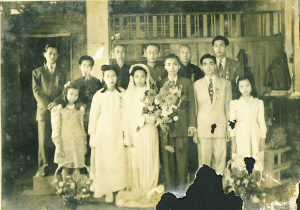

⑤ 1948年,風靡海口的西式婚禮。

① 1910年代,瓊州府城匹瑾中西女學堂的女生。

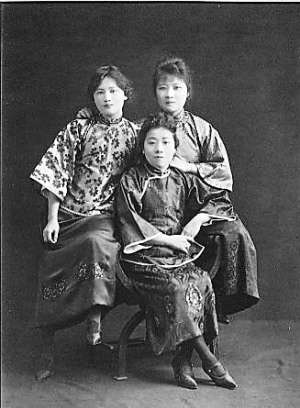

② 宋氏三姐妹。

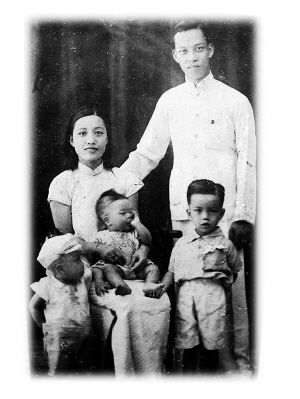

③ 1930年代的海南新女性。

④ 1940年代的海口名媛吳玉琴。

1919五四新文化運動興起,作為備受歐風美雨吹拂的海南,也適時地融入到這場席卷全國的文化大潮中。“新女性”的概念邊界清晰,是五四運動的新成果之一。“新女性”的時風從內陸很快傳到孤懸海外的海南,女子求自尊自立自強、要求男女平等婚姻自由的願望比以往任何時候都要迫切。接受新式教育,穿新式服裝,剪五四學生發型,與男生一起走上街頭,參加各種各樣的學生運動……她們中還有出洋的一群,為新女性尋找另一條通往自由、幸福之路。

這張照片拍於1910年代(見圖①),條幅上的題字是“匹瑾中西女學堂”,畫面上是瓊州府城匹瑾中西女學堂的女生。五位女子,表情沉靜,眼睛深邃有神。她們身著斜襟唐裝,料子光鮮,扣子的大小和花邊的裝飾看起來很得體、時尚。從衣著和氣質看,這些女子應該是瓊州府當年大戶人家的婦女。她們看起來似乎都是有孩子的母親。她們手裡拿的是聖經,她們身后的英文“PITKIN”即是匹瑾中西女子中學的標簽。在海南女子教育史上,這張照片可以明証她們應該是海南島較早識字、接受新知識新思想及接受《聖經》訓練的一批婦女。

值得玩味的是,她們集體進學堂,並不是中國的傳統私塾或書院,而是由一位美國女子匹瑾夫人千裡迢迢,於宣統二年(1910年)來海南捐款創辦的匹瑾中西女子中學。首任校長朱瓊皓是留美碩士。他所處的年代,歐風美雨吹送。此時的海口正值清末民初,外國傳教士、醫生、探險家、外交官紛紛來到海南島,他們開設學校、辦醫院,傳教,進行貿易,探險,外交,他們的到來給這個剛剛張開眼看世界的熱帶海島帶來了異域氣息和西方文明,以及與世界交流的便利。

走向革命的新女性

這幾位有幸留下生活影像的女子,她們姓氏名誰,已無從考証﹔她們的命運如何,也無從猜想。但從她們開始,海南女子接受現代學校教育的歷史便揭開嶄新的一幕。1919年五四新文化運動興起,作為備受歐風美雨吹拂的海南,也適時地融入到這場席卷全國的文化大潮中。“新女性”的概念邊界清晰,是五四運動的新成果之一。“新女性”的時風從內陸很快傳到孤懸海外的海南,女子求自尊自立自強、要求男女平等婚姻自由的願望比以往任何時候都要迫切。接受新式教育,穿新式服裝,剪五四學生發型,與男生一起走上街頭,參加各種各樣的學生運動……1919年,早已改為新式學堂的瓊台書院,成為海南最早響應“五四”運動的地方。

始建於清朝康熙四十年(1705年)的瓊台書院,是后人為紀念海南第一才子、明朝大學士邱濬而建。在前200年間,瓊台書院作為清代瓊州唯一府立官辦書院,是海南人登科及第的必由之門。1902年秋,瓊台書院改辦新式學堂,“五四”運動在海南也由此發端。海南參加紅軍長征的唯一女性、公安大學原副校長謝飛正是在瓊台接受新思想的洗禮,由此跨過海峽,爭取獨立自由,參加一個時代的偉大變革。

謝飛(1913年—2013)出生於文昌湖山鄉茶園村。1926年9月考入廣東省立第六師范學校讀書,即瓊台書院。受新思潮影響,謝飛1927年2月加入中國共產主義青年團,1927年大革命失敗后,轉為中國共產黨黨員。1934年10月,謝飛隨中央紅軍參加二萬五千裡長征,是海南唯一一位參加紅軍長征的女性。

另一位從瓊台走向革命的海南新女性是梁惠貞。1905年出生的她是瓊山府城一位富商之女。1926年,當謝飛入校成為一名瓊台學子時,梁惠貞已從這所學校畢業,懷著共產黨員的秘密身份來到澄邁縣女子小學當校長。她中等個子,表情總是很沉靜,一副新青年的打扮。沒有人知道這位富家女心中的理想,她在府城馬鞍街的家平時也沒有什麼新青年出入,她卻已經背著父母加入了共產黨。

1927年,“四一二”政變爆發,梁惠貞從此淚別父母遠走上海,而后接受黨中央的安排,到廈門工作。這年秋天,海南革命先驅王海萍接受黨中央的委派,從上海來到廈門並與惠貞成為情侶。1931年5月1日凌晨,將為人母的梁惠貞由於叛徒出賣被國民黨軍槍殺,年僅26歲。

走向南洋的新女性

五四時期海南“新女性”接受新式教育從而走向革命的畢竟是極少數。她們中還有出洋的一群,為新女性尋找另一條通往自由、幸福之路。

光緒三十年即1904年,中國婦女去南洋的禁令終於解除。從1904年開始,海南女子可以到國外與丈夫同居了。一些在南洋生活富足一點的人,便紛紛回鄉攜妻兒到南洋共同創造新生活。不少家庭貧困的女子也萌發念頭,開始想方設法嫁去南洋。這樣,就出現了許多“南洋新娘”。於是,海南新女性便多了一份別樣的南洋味。

1935年,以上海電影《新女性》播映為標志性事件,中國新女性進入重構階段。這折射出1930年代中國的現實矛盾與思想動向,女子的重新審視自身價值,走向更廣闊的天地,已經成為時代的必然。而作為中國最早開放的沿海地區,四面環海的地理位置,下南洋的傳統,使海南成為最早得風氣之先的地方。且不說祖籍海南文昌的宋氏姐妹早已在美國接受最好的教育,就是一般的華僑家庭,女子讀書、留洋也是一個時髦的選擇。有著華僑家庭背景的女子可以跟她們的兄弟一樣,享受美好的讀書時光。

1934年,海口名媛吳玉琴被送到新加坡父親的身邊,接受西式教育。時年14歲的吳玉琴進的是一所新式學校。幾十年后,她還記得很多英文單詞,時不時冒出的去“super-market(超市)”,喝coffee(咖啡),還可看出當年的教育給她留下的深深烙印。

與海口名媛吳玉琴一樣到南洋或西洋接受教育而后回鄉的新女性,她們引領的生活方式,比如喝咖啡吃下午茶,照相,跳舞,看電影,……都成為當時年輕人模仿的對象。新加坡僑領王紹經的家眷1930年代曾在海口留下麗影。王家在海口留下的兩大產業大亞旅店和裕大商行曾是海口著名的商號。他的家眷穿著時髦,典雅得體,曾是海口街頭令人稱羨的目標。

向往新生活的新女性

宋氏三姐妹是中國第一批走出國門接受西式教育的女性,更是近代中國首次榮登國際政治、外交舞台的新女性。她們集美貌、智慧、權力、財富於一身,堪稱前無古人,冠絕史海。三姐妹的祖籍地在海南文昌,無論是新思潮新思想還是新式服飾,都是中國新女性的典范,影響無處不在。海南新女性,主要是接受新式教育和出洋歸來的女子,她們在服飾上與宋氏三姐妹所引領的時尚保持一致,這段記憶似乎被時光所湮沒了。但是,你隻要看看這張30年代海南新女性留下的老照片,便可知道當時的海南並不總是老式唐裝一統天下的時代。

時光很快從1930年代步入戰火紛爭的1940年代。對於海南新女性來說,張揚個性的1930年代一夜之間似乎遠去了。日本侵略軍1939年2月登陸海南,這打破了海南島曠古的寧靜。一夜之間,海口街頭漂亮的女子突然消失一般,滿街所見都是穿著黑色斜襟唐裝的老太太:年輕女子必須要收起自己的時髦衣裳,出門要打扮成老太太,以此躲避日軍的侵擾。直到1945年8月,抗戰勝利了,海南社會生活恢復暫時的平靜,南洋華僑掀起了一股回鄉潮,新女性的浪潮得以重新抬頭。

1948年海口上流社會的一場婚禮———被著名民主人士李濟深先生稱贊為“國醫”的泰國歸僑李嶧生嫁女曾為海口當年的一段佳話。照片雖然有些殘缺,但典雅的氣息猶存(見圖⑤)。新娘子叫李寶琴,國醫李嶧生的女兒。這位受過新式教育、追求婚姻自由的女子,在這個開明的家庭裡如願以償:新郎是自己挑選的如意郎君,而作為新女性的標准之一,她要給自己舉辦一場西式婚禮。李寶琴的婚禮不坐轎子,不吹喇叭,不放鞭炮,而是坐著高級小轎車,在童男童女伴郎伴娘的陪伴下,花團錦簇般,來到預定的酒店。穿著白色婚紗的新娘子,在《婚禮進行曲》的動人旋律中,與新郎牽手,來到婚姻殿堂……一切都按標准的西式婚禮辦。他們對新生活的憧憬,對未來的美好想象,都在這場精心設計的婚禮中。

李寶琴后來繼承父業,成為海口的中醫名醫。這張記錄著自己當年婚禮場面的老照片,永遠成為她心頭最為珍貴和幸福的記憶。

(照片由魯朴提供)

| 相關專題 |

| · 地方要聞 |