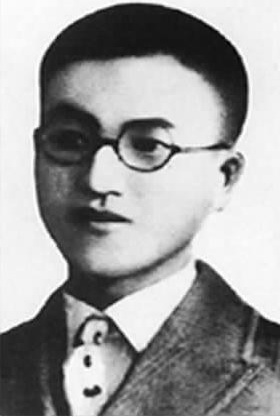

童長榮(資料圖)

童長榮(1907—1934),東北東滿抗日游擊隊的主要創建者之一。

字燦華,曾用名張長榮、張樹華等。1907 年11 月出生在安徽省湖東縣(今樅陽縣)一個貧寒的書香之家。自幼喪父,由寡母撫養長大。6 歲進私塾。1921 年考入安徽省立第一師范學校。就讀期間,參加學運斗爭,被推舉為學生聯合會的領導成員。為安徽青運先驅者之一。不久加入社會主義青年團,從此踏上革命道路。

1925 年8 月,公費留學日本,后轉入東京帝國大學。他一邊學習,一邊積極參加反帝愛國運動。同年加入中國共產黨,是中共日本特別支部的領導成員之一。根據中共中央的指示,他在東京組織了社會科學研究所,向旅日的中國留學生和華僑宣傳馬克思主義。1928 年5 月,日軍制造濟南慘案。童長榮參與組織了“中國留日各界反日大同盟”,掀起聲勢浩大的反日斗爭。日本當局將他逮捕,施以嚴刑,但毫無收獲,隻得以宣傳共產主義為名,將其驅逐出境。回國后,擔任中共上海滬中區委書記,參與“左聯”的發起和籌備工作。1929 年,調任中共河南省委書記。到任后,他深入農村廣泛發動群眾,迅速建立起河南農村革命根據地,為推進革命斗爭做出重要貢獻。

1931 年3 月,赴東北,擔任中共大連市市委書記,領導大連地區的人民進行艱苦卓絕的反日斗爭。到任后,他化名張樹華,深入工商學界,發展共產黨的組織,領導三泰、三菱油坊工人罷工,組織“五一”“五卅”群眾集會,進行反帝愛國斗爭。

1931 年“九一八”事變后,11 月,中共滿洲省委派童長榮到抗日斗爭激烈的東滿地區,擔任中共東滿特委書記,化名張長榮。到任后,領導特委其他成員深入東滿廣大地區發動群眾,以延吉縣依蘭區為中心,開展春荒斗爭,並奪取敵人武器。在延吉、和龍、汪清、琿春等地組織農民自衛隊,創建抗日游擊隊和游擊根據地。1932 年冬至1933 年春,童長榮和東滿特委的其他負責人領導游擊區的廣大軍民,與日軍周旋於深山密林之中,作戰六十多次,殲敵數百人,繳獲了大批武器彈藥。1933 年6月,根據中共滿洲省委指示,童長榮等整編延、和、汪、琿四縣的游擊隊,創建中國工農紅軍第三十二軍東滿游擊隊,並率隊粉碎了日偽軍1933 年春季“大討伐”,使游擊隊和游擊區發展擴大。他還在部隊中設立政治委員,發展黨團組織,加強黨對部隊的建設和思想政治工作,使東滿游擊隊成為一支非常有戰斗力的抗日武裝,也是威震東滿的抗日武裝力量的核心,並構成東北人民革命軍第二軍的基礎。到1933年冬,東滿地區的反日游擊隊伍發展為5 個,建立了12 個比較固定的游擊根據地。年底,東滿地區成立了人民革命政府,從此,群眾性的革命運動更加蓬勃發展。

1934 年春,日軍加強圍剿東滿游擊隊,採取拉網式搜山。3 月21 日,身患重病的童長榮和部隊轉移到汪清縣十裡坪廟溝一帶時被敵人包圍,情況十分危急。他從一名戰士手中奪過一支槍,命令大家立即突圍,他來掩護。戰士們要背他走,他對大家說:“要堅決反日到底,收復東北失地!我是共產黨,共產黨要救中國全體人民,共產黨萬歲!”在狙擊敵人時,他連續消滅了好幾個日軍,腹部中彈后,仍繼續戰斗,直至犧牲。年僅27 歲。

中華人民共和國成立后,人民為了永遠懷念他,將他的照片和事跡,陳列在東北烈士紀念館中。在他生前從事革命活動的安徽、吉林、遼寧等地,都以各種形式紀念他戰斗的一生。1998 年8 月,中共大連市市委、大連市人民政府在大連英雄紀念公園為童長榮塑像,表彰他為爭取民族解放而英勇戰斗的革命精神。

(資料提供:中國人民抗日戰爭紀念館)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |