電影《紅色娘子軍》劇照。 資料圖片

紅色娘子軍老照片。 本報記者 張杰 翻拍

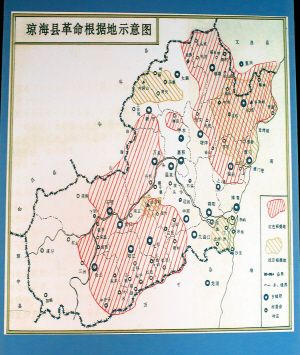

瓊海革命根據地示意圖。 本報記者 張杰 翻拍

紅色娘子軍用過的武器。

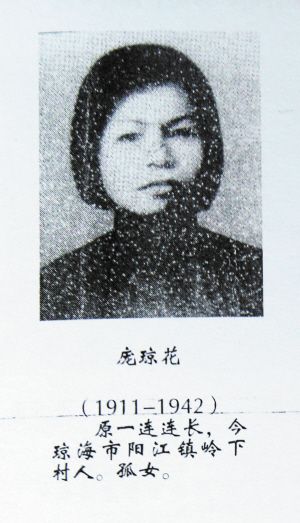

銘記 (因版面有限,紅色娘子軍戰士照片未能全部刊發,但她們的精神,銘記我們心中) 龐瓊花 (1911-1942)

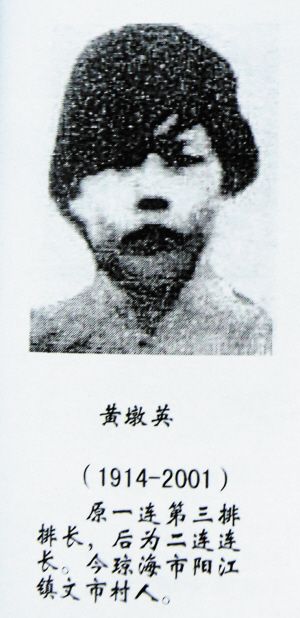

黃墩英 (1914-2001)

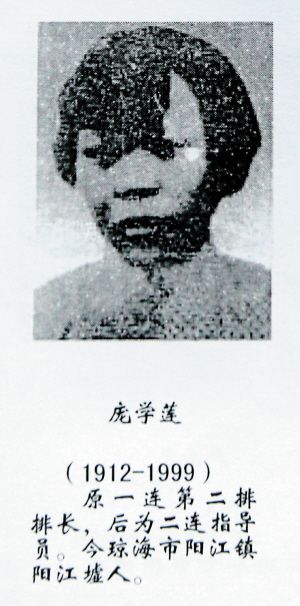

龐學蓮 (1912-1999)

“堅決服從命令,遵守紀律,為黨的事業奮斗到底!”3月15日上午,濛濛細雨中,在瓊海市嘉積鎮郊的紅色娘子軍紀念園裡,在高大的娘子軍石雕下,來自東方市司法系統的黨員們舉起握拳的右手,庄嚴地對著中國共產黨黨旗宣誓。

豪邁的誓言回蕩在青鬆翠柏間,回蕩在靜謐山林裡,回蕩在緩緩流淌的萬泉河上,像是83年前的回響……

1931年5月1日,在風起雲涌的瓊崖大地上,100位女性齊聲喊出的這一句入伍誓詞,開啟了紅色娘子軍的光榮歷史,揮起了婦女解放運動的一面旗幟,以叱咤風雲的英雄氣概走上武裝斗爭的前台,為瓊崖革命立下了不朽功勛,成為中國革命斗爭的光輝典范!

革命土地孕育傳奇

“紅色娘子軍以其獨特的革命面貌出現在瓊崖革命高潮中,誕生於瓊崖東部樂會、瓊東兩縣(今瓊海市),有著深刻的歷史根源和社會原因。”瓊海市委黨史研究室原主任陳錦愛說。

舊社會的瓊崖,百業凋零,民不聊生。為生計所迫,男人大多漂洋過海到異國打工謀生。不出洋的,或是出海捕魚,或是上山墾殖,撇下女人在家撐著門面。家務農活、侍老育幼、養家糊口,全靠女人操持。在封建社會裡,婦女被壓在社會的最底層,沒有財產繼承權,沒有上學讀書的權利,甚至連取名字的權利都沒有。

“可以說,樂會、瓊東的廣大婦女是靠著自身單薄的力量支撐著整個家庭生活,磨練出吃苦耐勞的品格,從而,也具有更為強烈的反抗精神。”陳錦愛向記者講述起那個風雲變幻的年代。

1919年五四愛國運動后,在馬克思主義傳播和新文化運動熱潮中,樂會、瓊東廣大婦女迅速覺醒,揭開了婦女運動的序幕。她們剪掉長發辮,扔掉裹腳布,走進學校和識字班,學習新文化和新思想。

1927年,國民黨發動“四·一二”政變,屠殺共產黨人。烈士的鮮血喚醒了中國共產黨人和勞苦大眾。在血雨腥風之中,中共瓊崖地委書記王文明帶領地委機關撤到樂會縣第四區(今陽江鎮),開展武裝斗爭,反擊白色恐怖,建立紅色政權。樂會四區成為瓊崖革命武裝斗爭的策源地:點燃瓊崖武裝斗爭之火的寶墩會議在這裡召開﹔瓊崖革命武裝———討逆革命軍、工農革命軍、工農紅軍在這裡創建﹔瓊崖第一塊革命根據地在這裡形成。這在廣大婦女中產生了深刻影響,在她們心中撒下了革命武裝斗爭的種子。打響瓊崖武裝反抗國民黨反動派第一槍的椰子寨戰斗中,樂會縣婦女解放協會組織三百多名女青年跟隨討逆革命軍開赴前線,參加支前和救護工作。

1930年4月,中共瓊崖第四次代表大會召開,掀起了第二次土地革命高潮,瓊東蘇區開始變成充滿生氣的革命根據地。崢嶸歲月裡,土地革命、武裝斗爭和婦女解放運動緊密結合在一起。

瓊崖革命史上的傳奇之師,正是在洶涌澎湃的革命大潮中誕生。

巾幗尖兵初露崢嶸

陽江鎮上,一座由三名紅色娘子軍組成的群體雕像映入眼帘,她們頭戴紅五星八角帽,肩挎長槍和子彈帶,身背斗笠,面容堅毅,昂首挺胸注視前方。走進椰林和芭蕉掩映的內園村,綠草萋萋的偌大操練場安靜寂寥。這片紅色娘子軍誕生地又把我們帶到那段烽火歲月。

1930年8月,中國工農紅軍第二獨立師成立,隨著革命的深入,樂會縣廣大婦女的革命積極性空前高漲,紛紛向蘇維埃政府申請參加紅軍。第二年3月26日,樂會縣赤色女子軍連宣告成立。僅有一排人數的女子軍連配合紅三團打了幾場勝仗,軍威大振,要求參軍的女青年越來越多。為了進一步發揮瓊崖婦女在革命斗爭中的積極作用,瓊崖特委決定成立女子軍特務連,並正式劃歸第二獨立師紅三團建制。“英雄的、經過考驗的樂會縣的婦女們,拿起槍來,當紅軍去,和男子並肩作戰!”縣蘇維埃政府布告上的這句召喚激起了廣大婦女心中的波瀾,得到熱烈響應。樂會縣報名參加紅軍的女青年達七百多人。

1931年5月1日上午,紅三團和樂會縣蘇維埃政府聯合在樂會四區赤赤鄉內園村的操練場召開群眾大會,慶祝中國工農紅軍第二獨立師第三團女子軍特務連成立。“一萬多群眾趕來參加大會,爭相目睹女子軍的風採。”陽江鎮文化站原站長龐啟江說。

此時正是鳳凰花開的時節,枝頭熱烈盛開的花朵,染紅了人們的臉龐。從六七百人中脫穎而出的100名走出閨房、沖破封建束縛的青年女子,勇敢地摘下耳環、剪短頭發,穿上沒有性別特征的藍布軍裝,佩戴“女子軍”紅袖章,背頂“女子軍”斗笠,手持長槍,排著整齊的隊伍。在雷鳴般的掌聲中,連長龐瓊花登上司令台,鄭重地接過師長王文宇授予的“中國工農紅軍第二獨立師第三團女子軍特務連”的連旗,全連戰士庄嚴宣誓:堅決服從命令,遵守紀律,為黨的事業奮斗到底!在雄壯嘹亮的軍號聲中,女戰士們邁著矯健的步伐,接受首長和人民的檢閱。從此,女子軍特務連的戰旗,高高地飄揚在中國工農紅軍第二獨立師的行列中。

這,就是后來聞名世界的“紅色娘子軍”!

一個多月后,女子軍在沙帽嶺配合紅三團一營誘敵深入,經過一個多鐘頭的戰斗,一舉擊斃擊傷敵軍100余人,俘敵70余人,繳獲槍支146支,子彈1000余發。活捉國民黨樂會縣“剿共總指揮”陳貴苑,而女子軍無一傷亡。首戰告捷,從此,女子軍英名威震瓊島。

戰斗的實踐很快証明:這群女人不僅敢打,而且真能打!

隨后,這支女子部隊又勝利完成了攻打文市炮樓、文魁嶺保衛戰等戰斗,配合紅軍主力先后拔除了樂會、瓊東、萬寧、定安、文昌五縣的多個敵據點,顯示了女子軍特務連已具備獨當一面的作戰能力。瓊崖革命領導人馮白駒1968年曾回憶說:“有一次娘子軍參加主力作戰,打敗敵軍后,以連為單位計算繳獲,女子軍還佔第一位。”

沙場喋血壯志無違

為扑滅瓊崖的革命烈火,1932年7月,國民黨旅長陳漢光,在盤踞廣州的國民黨贛粵閩湘邊區“剿匪”總司令陳濟棠的支持下,以3000兵力重兵圍剿中共瓊崖特委、紅軍師部和瓊崖蘇維埃政府駐地瓊東縣第四區,大批蘇區戰士殉難。8月,為了掩護領導機關和主力部隊安全撤退,女子軍殿后打阻擊。當隊伍撤退到馬鞍嶺時,敵軍尾隨而至,師部決定留下紅軍一營和女子軍一連阻擊敵軍,掩護領導機關和紅軍主力向母瑞山撤退。紅一營和女子軍一連接受任務后,佔據馬鞍嶺有利地形,一次又一次地打退敵軍的進攻。戰斗堅持了三晝夜,進行了她們最為慘烈的最后一戰。

子彈打光了,戰士們用石頭、木棍當武器和敵人拼,直到第四天,撤退隊伍已到達目的地,師部命令阻擊部隊撤出陣地向母瑞山轉移。為了轉移敵軍的追擊目標,掩護部隊撤出陣地,營部決定女子軍第二班留守陣地牽制敵軍。但畢竟敵我力量懸殊,在彈藥斷絕的緊急情況下,班長梁居梅高喊著:“姐妹們向我靠攏!人在陣地在!拿槍杆和敵人搏斗!”就這樣,10位戰士與敵軍進行了一場殊死的肉搏戰而壯烈犧牲在戰地上。

當晚,連長馮增敏帶領一個班返回馬鞍嶺接應二班。夜色沉重,嶺上靜悄悄的,借著朦朧的月光,馮增敏看見10位女戰士躺在被反復炮擊過的土地上,她們周圍都是被砸碎的槍杆,身上沾滿鮮血,衣服被撕稀爛,身體依然保持著與敵人搏斗的姿勢。皎潔的月光照耀著她們,好像鋪上了一層潔白的輕紗。回想著戰友生前的點點滴滴,在戰場上英勇殺敵的女戰士們,再也抑制不住心裡的悲傷,任憑滾燙的淚水在臉上肆意流淌,滴落在鮮血染紅的土地上……

“馬鞍嶺阻擊戰是紅色娘子軍最慘烈的一次戰斗,勝利完成了掩護瓊崖特委和瓊崖蘇維埃政府機關向母瑞山撤退的任務。”陳錦愛告訴記者,女子軍一連二班10位戰士在彈盡糧絕的情況下,同敵人展開了殊死搏斗,全部壯烈犧牲在陣地上,充分體現了女子軍英勇頑強,寧死不屈的大無畏革命精神。

戰斗的第二天,紅一營和女子軍第一連正在牛庵嶺的密林中休整,忽然,狡猾的敵人化裝成紅軍爬了上來。紅軍邊開槍還擊,邊向密林深處撤退。連跑了3個山頭,才擺脫敵人,但女子軍在轉移中走散了,與大部隊失去了聯系。馮增敏身邊隻剩下傳令兵盧業蘭、戰士馮錦英等9個人。大家商定:上母瑞山,找黨,找部隊去!

隻知道母瑞山在西邊,戰士們就一直往西走,森林像大海一樣望不到盡頭。肚子餓了,就採些山竹子、雞蘭心、白欖等又酸又澀的野果野菜充飢,口渴了,就喝山澗的溪水﹔鞋子破了,就光著腳丫走,常被荊棘刺傷腳板,劃破小腿﹔夜裡冷了,大家便圍攏在一起輕輕哼山歌、講故事……山螞蝗、蛇蠍、蚊虫,還有彌漫在山林中的瘴氣,磨練出了女子軍們堅強的意志,經過7個日夜的森林長征,九個女戰士終於回到了黨的懷抱。

困厄之中我自巋然

當國民黨得知瓊崖特委、瓊崖蘇維埃政府和紅軍主力退上母瑞山后,便向母瑞山麇集而來。經過兩個月的游擊戰,元氣大傷的紅軍突破敵人嚴密封鎖,從母瑞山突圍出來,順利到達樂會四區草豐林茂的文魁嶺。氣急敗壞的陳漢光調集部隊再次“圍剿”樂會四區,組成五六層包圍圈,發動輪番進攻,在每一片山林裡辟出2丈寬的山道,放火燒山以肅清紅軍。面對生死存亡的抉擇,11月初,王文宇與中共樂會縣委書記馮甲、縣蘇政府主席龐世澤討論決定,女子軍特務連一連、二連化整為零,疏散隱蔽,待時再起。至此,女子軍特務連解體。

“短短一年多,紅色娘子軍的戰斗足跡遍布瓊崖5個市縣,參加大大小小50多場戰斗。為瓊崖革命斗爭史畫下了濃墨重彩的一筆。”陳錦愛說。

1932年深秋,二十幾個女紅軍在強敵、疾病、飢餓的嚴重威脅下頑強地堅持著,她們給自己確定四大任務:找藥材、找糧食、打聽師長的消息、了解敵人的情況。藏身在山上的女子軍們忍受著傷病、飢餓和惡劣的環境。衣服破了,用細藤連起來,沒有糧食,吃“革命菜”、“革命果”。下過雨后,山上的螞蝗多得就像螞蟻一樣,遍地都是。不光是咬腳、腿,甚至連眼睛、嘴都咬。一天早晨,馮增敏醒來,腮腫起來了,一伸手竟從嘴裡拿出一條螞蝗。

當時,陳漢光警衛旅的旅部在樂會四區全境戒備森嚴,群眾被管制得寸步難行。失去接濟的女子軍戰士們不得不分手各尋生路。“為抓到女子軍,敵人甚至放狗搜山,漫山遍野都是敵軍的吆喝聲和狗吠聲。在國民黨的嚴密搜索下,龐瓊花、王時香、馮增敏、黃墩英、龐學蓮、王振梅等女子軍干部和戰士不幸被敵人逮捕。”龐啟江唏噓不已。

在陽江警察所的監牢裡,女子軍們對紅軍的秘密守口如瓶。國民黨用繩子吊、皮鞭抽、槍托打,任憑嚴刑逼供,戰士們誰都沒有出賣同志。重刑逼供一無所獲,陳漢光就將她們押到陽江、中原、屯昌、定安等地示眾,作為炫耀剿共“戰功”的活道具。面對敵人沒完沒了的折磨和迫害,她們甚至兩次試圖集體自殺,以抗議敵人的殘酷虐待。龐啟江還透露了這樣一個細節:有一次,馮增敏患了瘧疾,與以前戰斗時落下的殘疾同時發作,咳血、嘔吐、抽筋,她橫下心了此殘生,死活不讓獄醫治療,但仍被強行注射藥水。“她們寧願死,也不願意變節,但是活著艱難,死也不易。”女子軍堅定的信仰,讓龐啟江深深敬佩。

1934年,馮增敏等8人又被押解到“廣州國民感化院”。在攻心為上的感化院裡,她們下地種菜,工廠做工,始終堅持自己的政治信念,沒有一個人被“感化”而動搖變節。

1937年抗日戰爭爆發后,國共合作抗日,被關在廣州感化院達三年之久的8名女子軍獲釋回到海南。這群海南的鐵娘子,以不同的方式,繼續著紅色娘子軍精神……(記者 趙優 特約記者 王儀)