洪奕宜

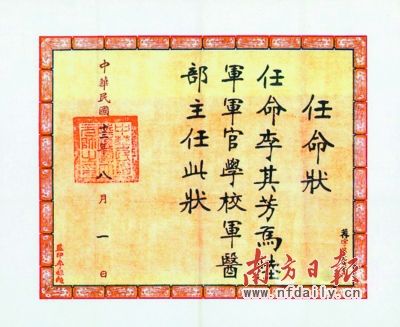

孫中山先生手書的李其芳任命狀。曾強 翻拍

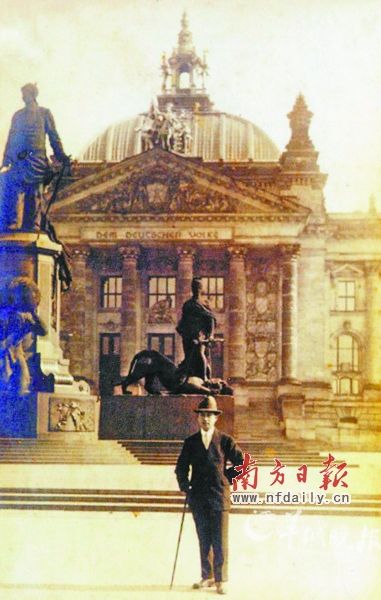

李其芳在德國留學時的留影。

宋慶齡和李若梅合影。曾強 翻拍

在黃埔軍校建校86周年慶典上,李其芳的女兒李若梅將珍藏半世紀之久、記載其父傳奇人生的40多件文物捐贈給黃埔軍校舊址紀念館。其中,李其芳當年軍醫部主任的任命狀,是目前所知大陸地區唯一的黃埔軍校第一期教官的任命狀。

歲月無痕,文物有証。李其芳篤信並恪守孫中山先生“做官不如行醫”的訓導,一生以行醫為事業,時時心系祖國、體恤民眾。

初夏時節的午后,在廣州番禺一處居所,86歲高齡的李若梅女士淡妝素雅,舉手談吐之間盡顯秀外慧中的優雅。她操著純正的粵語和英語,夾雜著尚不太熟練的中文,將父親的故事娓娓道來。

憶父親經歷

治愈黃埔軍校10多名學生燒傷

李其芳博士畢業后從德國回國,投名片拜謁孫中山,獲得中山先生的賞識,聘為大元帥府醫官,為多位民國政要看病。同是學醫出身的孫中山,給李其芳“做官不如行醫”的訓言。1924年8月,黃埔軍校發生火災,燒傷10多名學生,李其芳奉孫中山命進行醫治,學生很快痊愈。因此他被聘請兼任黃埔軍校軍醫部主任,工作十分繁忙,時常在黃埔軍校留宿。幾個月后,李其芳因校中人事紛擾而辭職。1937年抗戰爆發,李其芳隨國民政府遷到重慶,日本投降后淡出政壇,1949年回到出生地北婆羅洲開設私人診所,直至1953年去世,享年64歲。

南方日報:他當大元帥府醫官時,都為誰看過病?

李若梅:我父親持有一個大本營特別出入証,憑証可以自由出入大本營,為孫中山先生及夫人宋慶齡看診,主要是皮膚科疾病和血管瘤。我父親還經常給蔣介石、汪精衛﹑馮玉祥﹑李烈鈞﹑張發奎等人看病。

南方日報:孫中山先生也是學醫的,應該和您父親特別投機。

李若梅:他們關系特別好,但是有關醫學的事情,孫中山還是聽我父親的(笑)。孫中山先生曾給我父親送了一句話:“做官不如行醫。”1925年,孫中山先生病重,我父親知道后,立刻在當年3月10日動身,趕往北京為他看診,但父親的船剛到上海,就傳來了孫中山去世的噩耗。后來父親到北京后,還到中央公園吊唁中山先生,拜見了宋慶齡夫人。

憶父親印象

他希望我能接受傳統的中式教育

1924年10月,李其芳在香港結婚,育有一子一女。作為幼女,李若梅女士倍受父親疼愛,也深受父親影響。1946年,她到美國主修生物化學專業,后來拿到了博士學位,專攻臨床診斷學,曾在數所大學任教。到美國之后,她就再也沒能和父親見面,成為終生遺憾。

南方日報:您和父親在一起的時間多嗎?

李若梅:抗戰年代動蕩不安,我們一家聚少離多。我1946年離開祖國去了美國,此后就沒有再和父親見面。

南方日報:您印象中的父親是什麼樣子?

李若梅:他十分疼我,對我很好,對我影響也很大。小的時候,我跟過父親出診,他對病人十分耐心,看病時很仔細,說話也很和氣,病人都很尊重他。

南方日報:您是臨床生化學專家,您從事這一領域的研究是不是受到父親的影響?

李若梅:是的,父親對我影響很大,他花了很多時間來栽培我,希望我能繼承他的事業。其實一開始我很怕血、暈血,但父親這麼疼我,我不願讓父親失望,所以就聽了他的話。父親希望我能接受傳統的中式教育,所以會讓我清早起床,陪他一起去茶坊與朋友見面,還會帶我去美術館,聊聊天,讓我學習書法和其他中國傳統。

談回國感受

她帶父親珍貴遺物回國捐給紀念館

兩個女兒成年后,李若梅決定回國。1978年,中美建交前夕,歸心似箭的李若梅回到中國。她還拜訪了孫中山夫人宋慶齡。1979年,她接受廣州中山醫學院的邀請,回國講學。在黃埔軍校建校86周年慶典上,李若梅將父親遺留的40余件文物捐贈給黃埔軍校舊址紀念館。

南方日報:在戰亂年代,要保管好這批物品並不容易。

李若梅:父親去世后,母親帶著父親的遺物從北婆羅洲回到香港。母親把這些東西交給我的時候,就一再叮囑要盡一切辦法收藏好。后來,我搬了幾次家,這批物品也跟著我不斷搬家,從中國到美國,再返回祖國,輾轉幾十年了。1980年定居廣州,把父親的遺物帶回來,在廣東省黃埔軍校同學會副會長何季元先生的幫助下聯系了廣東革命歷史博物館,把這批文物捐了出來。

南方日報:此前您一直生活在美國,為什麼退休后會選擇回到中國?

李若梅:我很小的時候去了美國,上個世紀70年代末就有回到祖國來。在美國幾十年,我一直關注祖國發展,隔一段時間就要回來一次,祖國變化很大。女兒長大了,我還是想回到自己的祖國來。