李成剛

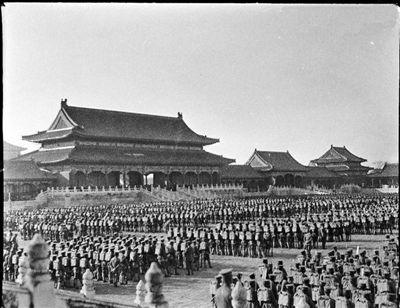

1918年11月11日,一戰以協約國獲勝而告終,中國成為戰勝國。圖為北洋政府當月28日在故宮太和殿舉行閱兵,以示慶祝。本報資料圖片

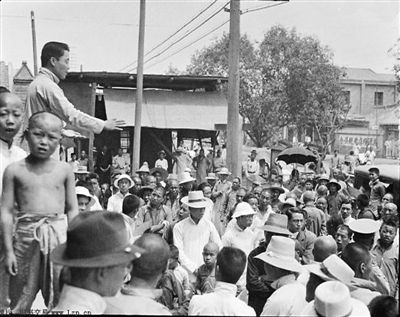

1919年5月4日,中國爆發反帝反封建的“五四”愛國運動。圖為學生在演講中。本報資料圖片

1914年9月,趁火打劫的日軍在山東龍口等地登陸。資料圖片

2014年,是甲午戰爭爆發120周年,也是第一次世界大戰爆發100周年。這一年,對中國人而言無疑具有雙重的酸楚滋味。

回望歷史深處的1914年,新生的中華民國已歷三載,但戰亂、政爭、貧困卻仍在折磨著這片苦難的大地。屋漏偏逢連夜雨,這一年爆發的第一次世界大戰更是讓這片破碎的山河雪上加霜。

受辱的中立國——

大戰爆發之初,中國希望以中立身份遠離戰火,但對德宣戰的日本非但不派一兵一卒赴歐作戰,反遣重兵佔領中國山東,並提出滅亡中國的“二十一條”

1914年6月28日,塞爾維亞民族主義分子普林西普射向奧匈帝國王儲斐迪南的子彈,掀翻了巴爾干半島這一歐洲火藥桶。1個月后,奧匈帝國向塞爾維亞宣戰。至8月初,歐洲已形成以德、奧等同盟國為一方,以英、法、俄等協約國為一方的對戰雙方。

大戰打響時戰局復雜混沌,為了防止戰火蔓延到中國,北京政府於8月6日發表中立宣言並公布24款“局外中立條規”。

但是,由於主要參戰國英、法、俄、德、日等在中國都有自己的勢力范圍,加之自身實力弱小且內耗不斷,中國的中立未能使自己幸免於難。

中國宣布中立的第二天,日本借口英日同盟對德宣戰。但是,日本非但未派一兵一卒赴歐作戰,反倒盯上了中國山東。日本此舉有著多重考慮。首先,山東是德國的勢力范圍,守軍隻有5000人,又遠離本土、孤立無援,根本不是日軍的對手。同時,日本出兵山東可能得到以英國為首的協約國的默許甚至支持。再者,日本借德國深陷歐洲戰場之機奪取山東,不僅可以報1895年德國伙同俄、法迫使日本把遼東半島歸還中國的一箭之仇,還可拔除阻礙日本侵華的一顆釘子,從山東對中國實現中間突破,造成更為有利的侵華態勢。

8月15日,日本向德國發出最后通牒,要求后者在8月23日前同意立即撤出停泊在日本海及中國海上的軍艦,並於9月15日前將全部膠州租借地無條件地交付日本。

接到最后通牒后,由於無力在遠東對抗日本的進攻,德國駐華使館代辦馬爾參向北京政府表示,如果中國以后給予補償,德國可以立即將膠州“交還中國”。北京政府立即與德國展開非正式磋商。日本獲悉后警告北京方面必須馬上停止此項活動。不敢得罪日本的北京政府立即停止了與馬爾參的談判。

無奈的北京政府又提議將德國在膠州的權益先轉讓給美國,然后再由美國交還中國,但遭到美方拒絕。中國利用美國阻止日本出兵山東的計劃破滅。

8月23日,日本以未得到德國答復為由對德宣戰。9月2日,日軍在山東龍口等地登陸。袁世凱大總統立即召開緊急會議商討對策,但陸軍總長段褀瑞稱中國軍隊隻能抵抗日軍48個小時。無計可施的袁世凱隻能設法限制日軍的行動范圍以減少損失,劃出龍口、萊州及膠州灣附近各地為“戰區”。

然而,日本完全無視中國政府劃定的范圍,攻佔“戰區”之外的濰縣車站和濟南車站,並完全控制了膠濟鐵路。對於日軍掠奪中國人財物、強奸當地婦女、肆意殺害中國人等罪行,積貧積弱的北京政府敢怒而不敢言,聽之任之。剛剛以比利時的中立被破壞為由向德宣戰的英國,對日本破壞中國中立的行為卻持支持態度,於9月23日派900余名英軍在嶗山灣登陸,配合日軍在10月底對青島德軍發起攻擊。在此期間,青島主權的所有者中國諷刺性地實施“局外中立”,復制了1902年至1904年日、俄在中國東北大打出手時清政府的做法。11月7日,日軍佔領青島。

佔領青島后,日軍公然在山東各地架設軍用通信線路,設立民政署,把整個山東劃入由它獨佔的勢力范圍。1915年1月3日,北京政府宣布取消“戰區”,要求日軍撤回。日本不僅不予理睬,反而不顧外交慣例,命令駐華公使日置益於1月18日徑直向袁世凱提出臭名昭著的“二十一條”——要求中國政府承認日本享有德國在山東的一切權利並加以擴大﹔將旅大租借期限及南滿、安奉西鐵路期限延長為99年,並承認日本在南滿及內蒙東部的特權﹔中國沿海港灣及島嶼不得租借或割讓給其他國家﹔中國聘用日本人為政治、財政、軍事顧問,中國警政及兵工廠由中日合辦﹔將武昌至九江、南昌至杭州、潮州間鐵路建筑權給與日本,允許日本在福建省有投資修筑鐵路及開採礦產的優先權——顯然,日本企圖趁西方列強忙於歐戰之際,把中國變成它的殖民地和附庸。

盡管英、法都認為日本的“二十一條”有損本國在華利益,但為了獲得日本的軍事援助,均同意了日本的要求。肆無忌憚的日本,以最后通牒的形式於5月9日迫使袁世凱接受其要求。5月25日,中、日簽訂《關於山東之條約》和《關於南滿洲及東部內蒙古之條約》及換文,總稱《民四條約》或《中日新約》。通過該條約,日本獲得了山東權益,同時擴大了日俄戰爭之后取得的滿蒙權益。

被騙的參戰國——

中國力圖借參戰之機靠近西方,提高自身的國際地位,以避免列強的侵略,三次提出參戰,前兩次都因日本從中作梗而遭拒,最終雖如願參戰,但自身利益已被日本和協約國秘密勾結犧牲掉了

在一戰參戰國中,沒有哪個國家的參戰經歷如中國般曲折。

中國第一次提出參戰是在日本出兵山東之前。1914年8月底,得知英國准備配合日本奪取青島后,為避免青島落入日本之手,袁世凱對英國駐華公使朱爾典表示,中國願意提供5萬兵力與英軍一起收復青島。但是,朱爾典甚至在沒有與同為協約國的俄、法兩國公使商談的情況下就斷然拒絕了中國的出兵提議。

中國第一次參戰請求看似是遭英國拒絕,實則是日本從中作梗。由於擔心中國參戰后,早有親英、親美傾向的北京政府與英、美等國更加親近,而不利於其擴大對華侵略,日本告訴北京政府,中國既然宣布中立,就無對德作戰之理。同時,日本又照會俄、英、法等國:沒有日本的同意,關於中國參戰問題不得形成任何協定。

此時的英國,既擔心日本侵吞自己的在華利益,又想借助日本的軍事力量清除德國在華勢力。鑒於日本比中國強大且反對中國參戰,英國最終選擇拒絕中國。英、日經過交涉還達成妥協:日本保証維護英國在中國的利益,英國則配合日本在山東的軍事行動。

山東被日本佔領后,中國政府為了能參加戰后和平會議,以廢除不平等條約,收回山東主權,再次提出參戰申請。1915年11月6日,中國通知英國,如果得到英、法、俄的邀請,中國將加入協約國方面對德國作戰。此時的歐洲戰場已經陷入塹壕戰僵局,中國參戰對協約國不僅意味著寶貴的物資援助,而且意味著所有在華德僑以及德國企業必須撤離中國,將極大削弱德國的力量,因此得到英、法、俄的歡迎,他們還力勸日本同意中國參戰。

然而,日本又一次拒絕了中國的參戰申請。對此,英國駐華公使朱爾典在1916年2月寫給朋友的信中一針見血地指出:“日本不願中國加入協約國,這才是問題的真正所在。日本情願希望歐戰拖延得越久越好,這樣才能確保中國陷於任其宰割的狀態。”

到了1917年2月,日本對中國參戰的態度突然發生了180度的轉變,由反對變為鼓動中國盡快參戰。日本首相寺內正毅甚至派遣親信西原龜三赴華,以同意中國減緩交付庚子賠款、提高關稅和提供參戰軍費為誘餌,唆使北京政府對德國宣戰。

日本態度發生變化的根本原因是,其與英、法等協約國已經在犧牲中國利益的基礎上達成妥協——日本以支持中國參戰為條件,換取協約國主要國家在戰后對其在華勢力特別是在山東權益的承認。英國向日本保証,在戰后和會上將支持日本在山東權益等方面的要求。日本與俄、法、意也達成了類似秘密協定。

日本的要求得到全部滿足后,阻止中國參戰便失去意義。相反,通過支持中國參戰,日本還可得到更多好處:一方面,此時的美國正准備參戰,也極力鼓動中國參戰,日本鼓動中國參戰,無異於順水推舟,既不得罪美國,又能把促成中國參戰之功記在自己頭上,借此挽回先前因阻撓中國參戰而造成的外交被動局面﹔另一方面,袁世凱死后,中國政府的實權落在親日的北洋軍閥段祺瑞手中,借著支持中國參戰,日本可加強對中國的控制。

由於日本態度的轉變,中國參戰的外部阻力已不復存在,但中國政府內部此時卻發生了“府院之爭”。以黎元洪為首的總統府不願讓以段祺瑞為首的國務院借參戰撈取政治資本,由主張參戰轉為反對參戰。“府院之爭”的實質並不在於中國是否參戰,而在於由誰主導參戰,以便從中撈到一筆西方列強的借款,擴大自己的政治影響和軍事實力。“府院之爭”延遲了中國的參戰時間,又過了半年,到8月14日,中國才正式對德奧宣戰,此時大戰已經接近尾聲。

對於中國參戰,有些學者認為,從外部講,是迫於西方列強尤其是美國的壓力﹔從內部講,是一場在各自西方主子支持之下軍閥爭權奪利的鬧劇。然而,若從歷史大視野角度看,我們完全可以體會到當時中國人對於通過參戰使中國納入西方社會、提高自身國際地位並收回國家主權的強烈願望。

屢遭日本阻撓的中國終獲參戰權,但自身的利益早已被日本和協約國秘密勾結犧牲掉了,中國從一開始就被自己的“戰友”出賣。中國的參戰,無異於被人賣了還替人數錢。

不屈的戰勝國——

巴黎和會上演戰勝國被宰割的一幕,中國選擇了抗爭,輸了外交卻贏得道義,中華民族在救亡圖存的道路上終於清醒

獲得參戰權后,為了爭取在戰后和會上的話語權,中國表示願意派兵赴歐作戰,但是僅得到法國同意。英國認為,即使中國最好的軍隊也不能“在西線的炮火面前堅持5分鐘”。日本沒有向歐洲派出一兵一卒,也不想讓中國享此殊榮。

最終,中國沒能直接派兵赴歐參戰,但是為協約國一些國家送去大量糧食、槍炮,同時有約20萬華工到歐洲和中東為協約國服務,其中約有2萬人失去了生命。

1918年,一戰以協約國獲勝告終。在戰爭中做出貢獻的中國,此時尚不知自己早已被出賣,對收回山東權益仍然抱著美好而天真的幻想。協約國獲勝的消息傳到中國后,北京政府以全國放假3天來慶祝。懷著對美、英、法等國的信任和對世界新秩序的憧憬,渴望能享受戰勝國的權利並一舉改變屈辱的歷史,中國推選出最優秀的外交官組成強大的外交團隊遠赴巴黎,其中包括外交總長陸征祥、駐美公使顧維鈞、駐英公使施肇基等。

然而,和會一開始,西方列強就違反參戰前平等對待中國的承諾,以中國對協約國的貢獻很小為由,隻給予中國代表團2個代表名額,而英、美、法、意、日則各有5個代表席位。和會最高機構由美、英、法、意、日各派2名代表組成,稱“十人會議”。

在和會上,中國代表團力爭收回山東主權,為此與日本代表團展開了激烈交鋒。日本代表牧野在1919年1月17日的“十人會議”上聲稱,膠州灣租借地、鐵路以及德國在山東所有權利應無條件讓與日本,山東問題應在日、中兩國之間以雙方所商定之條約、協議為基礎來解決,其目的是阻止和會討論山東問題。

中國代表團推舉有“民國第一外交家”之稱的顧維鈞充當對日斗爭的先鋒。顧維鈞生於江蘇嘉定一富商家庭,留美博士,27歲就出任駐美公使,具有出眾的外交才能。1月28日上午,顧維鈞發言指出:山東是中華文明的搖籃,是“中國人的一塊聖地”,中國有充分的理由要求直接歸還山東﹔至於中國在戰爭期間與日本簽署的那些條約,均受日本脅迫,屬於不平等條約,理該廢除。他還出示了大量証明材料和檔案文獻,其中有關於日本軍隊在山東所犯罪行的請願書和訴狀。美國國務卿蘭辛后來寫道,顧維鈞的演講很有說服力,其“論點完全壓倒了日本人”。

但是,日本代表牧野是一個極其老練的對手。他立即公布了中國參戰之前日本與英、法、俄、意關於山東問題的密約。4月16日,五國開會討論山東問題,中國代表被排斥在外。

中國代表團深感問題棘手。一行人商議后,於4月20日提出一個妥協方案,要求膠州灣由日、英、美、法、意五國共管,日后再交還中國,中國願支付日本攻打德軍的軍費並在日后將膠州灣開為商埠。美國接受了這個方案。日本則堅決反對,並以拒絕參加國聯相威脅。英、法、意三國代表因與日本事先訂有密約而保持沉默。

兩天之后,隨著意大利因為自己的要求未得到滿足而退出巴黎和會,美國為了避免和會破裂轉而支持日本。在4月22日的會議上,列強開始集體對中國代表團施壓。英國首相勞合·喬治對顧維鈞說:“我們都是真心想幫你們,可是你們中國既然和日本簽署了條約在先,我們就應該尊重條約。”美國總統威爾遜質問陸征祥:“為什麼你們中國在1915年要跟日本簽署《民四條約》?既然簽了條約,就應該維護國際條約的嚴肅性。”4月30日,美、英、法三國會議決定把德國在山東享有的一切權利全部讓給日本。

消息傳出,中國舉國沸騰,爆發了反帝反封建的“五四”愛國運動。海內外華人向中國代表團發去數千封電報,譴責列強對中國的不公和侮辱,並一致反對簽署對德和約。盡管威爾遜總統表示“中國拒絕簽約將造成嚴重的后果”,但中國代表團最終仍然拒簽和約。

中國在巴黎和會上的抗爭有著重大意義。通過拒絕對日讓步和拒簽和約,中國讓全世界關注到自己的呼聲和正當要求。倫敦《泰晤士報》指責英國政府出賣中國,認為“盡管中國為戰爭作出犧牲,但是她卻遭到像戰敗國一樣的待遇。”美國的《波士頓紀錄報》認為巴黎和會對山東問題的處置是“粗暴而野蠻的掠奪”。《紐約呼聲報》認為這是“帝國主義外交史上一次最卑劣的行徑”。美國駐華公使保羅·芮恩施為抗議威爾遜出賣中國的行為憤而辭職。受這些輿論的沖擊和影響,美國在戰后調整了遠東政策,目標是制止日本獨霸中國。英國也改變與日本結盟的政策,選擇與美國聯手遏制日本。

物極必反,福禍相依。對中國來說,一戰既是一場面臨陷入沉重災難的“危機”,又是一次迎來命運轉折的“契機”。辛亥革命推翻了統治中國2000多年的封建帝制,建立了共和政體,但一戰中的屈辱遭遇徹底粉碎了中國人對西方和“國際公道正義”的幻想。如果說辛亥革命是中國人對自己傳統的封建專制說“不”,那麼“五四運動”則表明中國人又否定了西方道路。中國的精英階層開始尋找一條不同於中國傳統封建制度與西方道路的第三條道路,最后從俄國十月革命的炮聲中看到了新時代的曙光,將信任票投給了馬克思主義。年輕的中國共產黨把馬克思主義普遍真理與中國革命具體實際相結合,開辟了新民主主義革命道路。中國這艘巨船經歷了自開天辟地以來最為驚心動魄的沖撞和變遷,也在動蕩中找到了民族復興的正確航向。

(作者系軍事科學院副研究員)