■劉新如

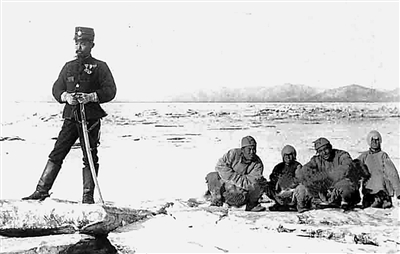

清朝時國人的臉上看不到敗亡之痛。 (資料圖片)

“一個能深刻自省的民族才是最有希望的民族”。

我們對發生在120年前中日甲午戰爭的關注,不僅在於風雲激蕩的2014正值兩個甲子之年,更重要的是從中真正獲得刻骨銘心的歷史啟迪。

這一段歷史實在是太慘痛了,這一次教訓實在是太深刻了!關於甲午戰爭的敗因,人們從政治、軍事、經濟、外交和制度、戰略、戰術等方面進行的層剖縷析,足以構成振聾發聵的啟示長卷,但其深層原因還應從“人”——晚清中國人的國民性視角做深入的探究。

因為戰爭的核心是人,現代化的核心是人。一個國家和民族的崛起,不僅是經濟的崛起,更是人的崛起﹔一支軍隊的強大,首先是人的強大。當前,在我們黨帶領我們實現中國夢強軍夢的歷史時刻,通過甲午戰爭之敗的國民性反思,鍛造強大國民,砥礪民族精神,凝聚國家力量,無疑具有非同尋常的鏡鑒意義。

關鍵詞 國民意識

祛除“奴性”“看客”等國民性中的劣根性,才能真正擺脫落后衰敗的民族命運

愛因斯坦說過:“優秀的性格和鋼鐵般的意志比智慧更重要。”

“國民性”,顧名思義,即一國民眾在歷史發展中形成的共同性格,包括社會心理、精神特質和行為方式等,它在某種程度上,影響和決定著一個國家和民族的發展走向。

很多日本學者在總結日清戰爭的經驗時認為,日本人的國民意識是取得戰爭勝利的最大法寶。

一個現代國家,最主要的標志是“人”的覺醒。

十九世紀中葉,同在落后國家行列掙扎的中國和日本,處在同一起跑線上,中國甚至比日本還略早些起跑——洋務運動比明治維新早8年。但在“立人”的較量上,日本遠勝中國一籌。

在向西方學習時,日本不像大清王朝停留在器物層面,而是提出“和魂洋才”的口號,致力“去舊更張”,打造現代國民,抓住了變革的精髓,從而后來居上,成為夷中之強。

明治維新其實質是一場政治變革,是“人”的革命。短短30多年,通過建西學、改兵役、撤藩置縣、清田畝、鼓勵民間資本和開展“自由民權”運動等一系列措施,日本奠定了國民國家的基本國家模式。民眾逐步有了“清醒的個性意義上的權利意識”,在政治上有參與國家事務的權力,在經濟上有財富支配權,從而成為現代意義上的國民,萌發了對國家、民族的強烈認同。

戰爭爆發之后,日本國民的步調是一致的,沒什麼左翼、右翼之分,都認為他們打的是“國運相賭”的國家戰爭,從上到下像吃了激素一樣處在極度亢奮之中。日本天皇自勒腰帶,帶頭每天減少一頓飯,每年從內庫中撥給海軍30萬日元。廣大民眾競相仿效,解囊捐助,就連社會底層最卑微的妓女也慷慨拿出賣身錢支援前線。當時到日本去的中國人帶回這些見聞,在京城茶樓酒肆居然被傳為笑談。

甲午前夜,沉睡的中華民族尚未睜開惺忪的眼。

中國自古就是一個以自然經濟為基礎的農業大國。自秦始皇公元前221年稱帝起專制的歷史長達兩千多年,愈益嚴酷的皇權專制制度嚴重扼殺了國人的思想自由和自主意識。看看那些清朝的宮廷劇,口口聲聲“奴才、奴才”。無論是皇親國戚、高官顯貴還是普通百姓,無不自稱“奴才”。一個“奴”字,把中國人的“奴性”人格或曰“臣民”意識,表現得淋漓盡致。

“普天之下,莫非王土﹔率土之濱,莫非王臣”。在“家天下”的政治架構下,人們一直在“做穩了奴隸”和“求做奴隸而不得”的一治一亂中掙扎。天長日久,國不知有民,民不知有國,逆來順受,麻木不仁,“奴性”與“看客”心態發展成為民族性格中的突出特征。因此,當國家遇到危難時,老百姓自然都將自己當作“局外人”,國事任由肉食者謀之。

在和日本作戰的整個過程中,居然隻有李鴻章的淮軍在參戰。皇帝下了幾道詔書,調遣南方的部隊和軍艦都調而不動。當日軍攻到山東時,守土抗敵的清政府招募新軍竟然招不到,而日本計劃增兵20萬,但因報名踴躍實際招了24萬多。

甲午戰后,一位日本官員在湖北沙市吃驚地發現,在這座長江中游港口城市,民眾根本就不曾聽說剛剛打過的一場關乎民族命運的戰爭。

尤其令人驚愕和恥笑的是,北洋艦隊船隻被圍在威海衛港向日軍投降時,魚雷巡洋艦“廣丙”號管帶竟然提出,本艦屬於廣東水師,只是參加海上會操才來到威海,此時“應予放行南返”。在其心目中,好像不是自己的國家而只是北洋水師同日本進入了戰爭狀態。

這樣的歷史細節是頗有意味的!“是故吾國民之大患,在於不知國家為何物”。從某種意義上說,日本與清朝的對決,是一個現代國家與前現代國家的對決。朝野上下普遍缺乏國民意識,可以說是當時中國與日本在近代轉型中的最大差距。撥開歷史迷霧,這才是甲午戰爭慘敗的一個“命門”。

中國雖是文明古國,但國家、民族、主權這些近代政治概念,是19世紀末才引進中國的。面對“三千年未有之變局”,嚴復主張“鼓民力,開民智,新民德”,建立君主立憲的現代國家制度﹔梁啟超倡導“新民說”——“欲維新我國,當維新吾民”﹔孫中山在《建國方略》中,將“國民心理建設”放在首位﹔李大釗提出要對國家與國民進行“物心兩面的改造”﹔正在日本留學的魯迅,有感於電影短片中中國人被砍頭時圍觀同胞的“看客”神情,憤然棄醫從文,拿起了“改造國民劣根性”的“手術刀”。

甲午戰爭的慘敗終於激起了國民意識的覺醒。正如恩格斯深刻指出的:“國家一旦成了對社會來說是獨立的力量,馬上就變為第一個支配人的精神力量出現在我們面前。”中國人的民族意識、國家意識,自戊戌變法和辛亥革命時興起,北伐及大革命時代成長,“七七事變”之后的全民族抗戰以及新中國成立之后的抗美援朝時期,正是中華民族的民族意識、國家意識高漲之時。倘若甲午戰爭時,國人便有這樣的覺醒,近代中國的歷史就有可能重寫。

馬克思主義思想與中國社會實踐相結合,塑造了全新的國民意識、國民精神。在人民共和國的旗幟下,中國從五千年王朝之“天下”,成為億萬人民之“國家”,由此演繹了波瀾壯闊的現代轉型,造就了震古爍今的歷史傳奇。

國民意識的培塑,國民素質的提高,不是一蹴而就或一勞永逸的。當今世界國家和地區間的競爭,是綜合國力的競爭,歸根到底是人的素質的競爭。因此,人的現代化“並不是現代化過程結束的副產品,而是其成功的先決條件”。沒有人本身的現代化,社會現代化必將陷入困境﹔而人的現代化的根本,就在於提高國民素質特別是國民意識,並逐步實現人的全面發展。

這正是今天重新觸摸甲午戰爭的歷史傷痕,我們應當從中獲得的深刻啟迪。

關鍵詞 信仰

一個國家、民族的強大,不能沒有共同的精神支柱

甲午戰爭爆發前,日本對取勝“天朝上國”並無多大把握,最終下定開戰的決心,有一份情報起了重要作用。

日本間諜宗方小太郎在中國潛伏多年的基礎上,向天皇提交了一份詳盡的奏章《中國大勢之傾向》,直指大清國的“軟肋”——“人心腐敗”。奏章分析認為,中國的腐敗並非只是官場獨有,而是全民喪失信仰,“朝野滔滔,拜金風靡”“人心腐敗已達極點”。“察一國,如同察一人,先洞察其心腹,然后其形體……近清國之外形雖日新月異,實是一虛腫之人,元氣委靡,不堪一擊”。這位王牌間諜還引用孟子的話為中國下了斷語:“上下交征利,則國危”。

小太郎此論分析之透徹、認識之深刻,可謂切中要害,放到今日,仍發人深省。

談到舊中國的國民性,人們常譏之為“一盤散沙”。之所以出現這樣的社會生態,一個重要原因就在於,沒有共同的社會信仰、統一的國家意志,缺乏凝聚全民族的精神支撐,人們各為其主,各謀其私,各爭其利。

甲午戰敗,某種程度上同樣敗在一個“散”字。在權力中樞,有帝黨和后黨之爭,光緒皇帝與慈禧太后兩派為最高統治權明爭暗斗﹔在朝廷內部,有主戰與主和之爭,朝中大臣從各自既得利益出發,偏執一詞,導致清廷對日決策忽東忽西,朝令夕改。以李鴻章、左宗棠分別為首的兩黨,不顧外敵壓境,在“窩裡斗”方面不遺余力,乃至衍生出丁汝昌、葉志超等無能之輩去前敵“挑大梁”,而其他派系軍事力量作壁上觀。

國內外學者將甲午之戰稱之為“李鴻章一個人的戰爭”,是頗有見地的。這就好比一麻袋土豆,看起來是整體,但內部卻是各自分離的,凝聚不起國民的意志和力量,怎麼能夠打贏一場攸關國家命運的戰爭?

據載,甲午海戰后期,北洋海軍在威海一帶形成防御,日軍一時無法攻擊,便給了當地鄉民一點兒錢,隻為區區蠅頭小利,鄉民竟把敵人自引家園。

甲午平壤之戰結束后,日軍在清理清軍遺棄物品時,發現抗日將領衛汝貴妻子給他的信:“君起家戎行,致位統帥,家既饒於財,宜自頤養。且年事已高,望善自為計,勿當前敵。”衛汝貴正是將家室安逸置於國家安危之上,開赴前線之前已將23萬兩餉銀運回家中,戰爭打響之后便和葉志超棄城狂逃五百裡而“勿當前敵”。此信后來竟被日本作為敗軍亡國的反面教材警戒其國人。

在取得甲午之戰和日俄戰爭的勝利之后,當時的日本天皇說,最想感謝的就是小學教師。為什麼呢?因為日本士兵大多受過小學教育,文化提升了他們的思想,提升了他們的戰斗力。而中國士兵和俄國士兵則多是文盲,當兵只是為了混口飯吃,沒有遠大的理想和抱負。

美國詩人惠特曼有句名言:“沒有信仰,就沒有名副其實的品行和生命﹔沒有信仰,就沒有名副其實的國土。”

把“信仰”與“國土”聯系在一起,看來大有深意存焉。如果國人多唯金錢、好處是瞻,甚至不惜當漢奸也無所謂,我們民族利益還有保障嗎?我們國家還有真正的邊界嗎?

一個人不能缺失信仰,沒有信仰的人等於沒有靈魂﹔一個國家不能丟棄信仰,沒有信仰的國家不會自主強大﹔一支軍隊不能淡化信仰,沒有信仰的軍隊就會一擊即潰。

從亞歷山大帝國到羅馬帝國,從阿拉伯帝國到奧斯曼帝國,從波斯帝國到蒙古帝國,一個民族的興旺發達離不開精神和信念的激勵,而從興盛到衰落,也無不是從精神萎靡、信念失落開始的。

自誕生之日起,中國共產黨就以高度的自覺肩負起民族獨立與國家富強的使命,並將為老百姓謀幸福的信仰化作頑強的精神信念。正是為信仰而戰,為正義而戰,為民族解放而戰,使我軍將士有了崇高的思想覺悟,從而書寫了戰爭史上氣壯山河的不朽詩篇。

回望百年中國史,幾代共產黨人的革命和探索,其意義不僅在於完成了救亡圖存、國家富強的歷史使命,更在於她用“信仰”的力量將中華民族空前地組織起來,為之后中國一切發展奠定了堅實根基。

歷史証明,一個國家和民族,貧弱落后固然可怕,但更可怕的是精神空虛。缺失了理想信仰,跌破了道德底線,再豐裕的物質生活,也難免“金玉其外,敗絮其中”。

人民有信仰,國家才有力量。隻有鑄牢國家和民族共同的精神支柱,才能從根本上杜絕甲午戰爭失敗悲劇的重演。

關鍵詞 尚武精神

尚武精神興則國昌兵強,尚武精神弱則國衰兵廢

“大風起兮雲飛揚,威加海內兮歸故鄉,安得猛士兮守四方”。劉邦的《大風歌》,頗能體現古老中華傳統文化的尚武傾向。

春秋戰國時代,“國之大事,在祀在戎”。那些爭雄競長的大國,個個強悍好戰,民風強悍。“禮、樂、射、御、書、數”等“六藝”是人人必修之課。

《詩經·秦風·無衣》之“注”雲:“秦人之俗大抵尚氣概,先勇力,忘生輕死。”班固在《漢書》中言:“秦之時,羞文學、好武勇”。《淮南子·主術訓》篇也說:“越王好勇,而民皆處危爭死。”

縱覽中華民族發展史,尚武精神興,則民富兵強,國運昌盛﹔尚武精神衰,則民弱兵廢,國運頹萎。漢唐時期文武並重,創下了“文景之治”“貞觀之治”的盛世。漢唐“雖也有邊患,但魄力究竟雄大,人民具有不至於為異族奴隸的自信心”。《漢書·陳湯傳》載,西漢晚期,甘延壽、陳湯經營西域,驍勇無前,克敵立功,留有“犯強漢者,雖遠必誅”的壯語。

遺憾的是,自漢唐以降,中國的尚武精神日趨沒落。皇權專制的演進和道統理學的泛濫,將國人基因中很多雄渾、強悍、不屈的因素給壓抑和淹沒了。尤其是經過元、清兩個馬背民族的統治,中國人的血性幾乎被摧殘殆盡。在一個豺狼橫行的世界,我們這個民族變成了一群委靡頹廢、任人宰割的綿羊。

反觀日本自古也是尚武的民族,並一直認為與中國是“同文同種”,其武士道精神的“忠”來自儒家,“輕生死”則來自佛家。習武強身、以武求功名是日本國民的傳統觀念,也是封建社會中出人頭地的一個重要階梯,這種觀念一直持續到近代。

明治維新之后,代表資產階級的貴族、武士成為日本統治者,他們在發展資本主義文明的同時,也進一步接受了西方列強奉行的弱肉強食理論。嚴格而殘酷的軍事訓練特別是遠洋航行訓練,養成了日本軍人敢於冒險的進攻心理和良好的戰場適應能力。在整個甲午海戰中,日本艦隊一直在積極主動地進攻,採取突襲、夜襲等戰法對付北洋水師,表現出敢打必勝、拼死一搏的戰斗精神和作風。

在日流亡期間,梁啟超對日本人的尚武精神曾有切實深刻的感受:“兵卒入營出營之時,親友宗族相與迎送之,以為光寵者也”“其本人服兵役,昂然行於道,標則先后之,親友宗族從之者數十人。其為榮耀,則雖我中國入學中舉簪花時不是過也”。

與之相反,清軍“新募之兵,其拔隊起行之時,至有涕泣不願去者”。保定清軍向大沽開拔抵御日兵,“有些家長走到營門口,拉著兒子的手,淚流滿面,嗚咽不已,奇哭怪嚎,聲震雲霄,只是不肯罷休”。

鴉片戰爭后到中國的外國人,有一共同的觀感:“奄奄如病夫,懦懦如弱女——很難把中國的男子看作是可以作戰打仗的人。”在甲午戰場上,各路清軍存在一個共同特點,就是從將軍到兵勇普遍膽小怯戰,炮聲一響,官兵驚惶失措,皆如驚弓之鳥,戰之魂飛膽散,退之蜂擁而去,甚至發展到集體逃逸、投降。

隻有鄧世昌等在甲午海戰中的英勇行為,多少為中國人挽回一點顏面。以致后來在侵華戰爭時,日軍佔領廣州奉命不許進入鄧世昌祠,因為他們最瞧不起的是懦夫,最敬佩的是英雄——鄧世昌是“軍神”,不可褻瀆。

古今中外史實充分証明,尚武文化和尚武精神也是一種強大的“軟實力”。一個社會要發展,不可沒有雄風銳氣﹔一支軍隊要打勝仗,不能沒有鐵膽俠骨。好比一個人的脊梁,如果缺少尚武精神的“硬度”,這個國家和民族肯定是立而不起、走而不遠的。

“男兒何不帶吳鉤,收取關山五十州”。中國共產黨領導下的人民軍隊素以作戰驍勇、以氣克鋼、以劣勝優而著稱於世。這種富於戰斗精神的尚武雄風,曾令多少強敵膽戰心驚!幾乎在同一片土地上,抗美援朝戰爭中志願軍官兵所表現出的勇猛善戰,正是毛澤東稱頌的“敢於壓倒一切敵人而不被敵人所屈服”的豪邁氣魄的生動體現。

尚武精神具有穿越時空、與時俱進的時代價值和永恆魅力。甲午的硝煙雖已消散,但戰爭的陰影並未遠去。在“叢林法則”、強權政治依然大行其道的今天,中國人脊梁的“硬度”再度面臨沖擊與挑戰。中華尚武精神的傳承與弘揚,對全民族、全社會的價值觀念起著重要的導向作用。和平歲月的消磨、燈紅酒綠的浮華,容易使人們尚武精神淡化、意志委靡,而唯有時刻保持自強不息的尚武精神,才能在承平日久中不頹唐懈怠,擦亮令敵膽寒的精神鋒刃。

在文化強國、文化強軍建設中,我們既要褒揚中華傳統武德“以德服人”“兼愛非攻”“和合包容”等價值理念,又要大力彰顯不屈不撓、堅不可摧、勇猛無前的尚武精神。什麼時候,我們每一個中國人的骨頭都硬了、都錚錚作響了,什麼時候國外敵對勢力才不敢小視、不敢欺侮我們,也才能真正實現強國夢強軍夢。

關鍵詞 知恥

知恥而后勇,一個沒有恥辱感的民族是沒有多大前途的

“恥感文化”,是美國人類學家魯思·本尼迪克特在對大量二手資料分析后,給日本文化類型下的定義。

日本是一個恥感文化發達的民族。日語中“責任”二字就寫作“恥”,大概有中國成語“知恥而后勇”之意。“恥辱感”,可以說是日本人決定思維方式和行為方式的重要精神動力之一。

日本軍人的勇敢強悍,源自日本民族在島國生存環境中形成的集體觀念和恥感文化。一個時期的全面落后和曾經受人欺侮,是日本國民特性具有強烈恥感文化的根源。這種文化心理,培育了整個日本民族對暴力的崇尚、對戰爭的狂熱,已深深植根於大和民族的血脈。

恥辱感造就了日本人極端的自尊心,為窮兵黷武的軍國主義提供了土壤。明治維新以來,日本開始以作為東方一員為恥,提出“脫亞入歐”,加入西方列強的隊伍,開始了向鄰國的侵略擴張,給東方文明帶來了深重的災難。

“重榮譽而知恥”,是日本軍人長期被灌輸的思想。以逃兵役為恥、以被俘虜為恥、以被侮辱為恥、以不忠誠為恥……恥感文化滲透到日本軍事領域乃至社會生活的方方面面。恥感文化發展到極致,就是日本武士道大肆鼓吹的“死亡哲學”,認為一個人最體面的事情就是從容迎接死亡,死亡本身就是精神的勝利。

甲午平壤之戰前,面對戰場上不利形勢,日本樞密院院長兼出征軍司令員山縣有朋對軍官們訓示:“萬一戰局極端困難,也絕不為敵人所生擒,寧可清白一死,以示日本男兒之氣節,保全日本男兒之名譽。”

日本軍人上前線前,一般都要到靖國神社參拜,並約定“我們到靖國神社見面吧”。在第二次世界大戰中,日軍部隊經常出現全軍覆沒的情況,但將軍級的軍官卻沒有一人當俘虜,下級官兵被俘前大多會選擇自殺。

在英帕爾戰場上的英軍指揮官威廉·斯利姆將軍在回憶錄中寫到對日軍的印象:如果有500名日本人堅守一塊陣地,我們必須消滅495人,才能最終奪取它,然后剩下的5個人便集體自殺了。在日軍士兵看來,與其被捉住當戰俘,倒不如舍身戰死更為榮耀,為你的國家和天皇而獻身是畢生最大的光榮。

“恥之於人大矣”!中華文化經典同樣把“知恥”上升到“義之端”的高度。“恥”這個字,在古代寫作“恥”,《說文》釋義:“恥,辱也,從耳,心聲。”《禮記》雲:“物恥足以振之,國恥足以興之。”《管子》中也有這種說法:“國之四維,禮義廉恥。四維不張,國乃滅亡。”清朝末年的龔自珍曾提出了著名的廉恥論:“士皆知有恥,則國家永無恥矣﹔士不知恥,為國之大恥。”由此可以看出,在中國的傳統文化中,人們對於“恥”作為一種價值觀是多麼看重!

然而,到了近代,這種恥辱感在歲月的消磨中國人還剩多少呢?鴉片戰爭以來,國家和民族受到的屈辱越來越多、越來越重,國人的恥感文化反而越來越淡漠。軍人榮辱觀整體喪失甚至顛倒,不能不說是甲午戰爭慘敗的一個重要原因。

日艦總攻劉公島,同是魚雷艇,北洋海軍10艘魚雷艇在管帶王平率領下結伙逃遁,致使一支完整無損的魚雷艇支隊丟臉地毀滅﹔而日方艇長鈴木貫太郎卻冒死沖入港內,創下了世界近代海戰史上魚雷艇首次成功夜襲軍艦的戰例。

更令人悲哀的是,威海之戰的緊要關頭,“來遠”“威遠”二艦的管帶邱寶仁、林穎啟不思殺敵,竟上岸嫖妓未歸,致使兩艦無人指揮,沒有任何抵抗就被日軍擊沉。

甲午之恥,民族之恥。在甲午戰爭結束若干年后,被稱為一代女俠的早期革命家秋瑾仍在喟嘆:“忍言眼內無餘子(男兒),大好河山少主人!”

喟嘆乎?呼喚乎!

隨著歷史的沉澱和時間的淘洗,人們總是習慣於牢記勝利、成功和輝煌,往往把失敗、傷痕和屈辱遺忘。然而,一個健忘而又沒有恥辱感的民族是沒有多大前途的。

古今中外的歷史都表明,一個自強的民族,必然善於從恥辱的歷史中獲得啟迪和激勵,從失敗的教訓中汲取制勝之道。

作為一種自審意識,恥辱感是人類捍衛自尊的基礎、追求自強的動力,也是人類最珍貴的情感和認知能力。“杖策隻因圖雪恥,橫戈原不為封侯”。今又甲午,狼煙猶在。追思昨日的戰爭,能不能刺激一下今天一些國人健忘、麻木的神經,能不能強化一下民族恥辱感的國家記憶,能不能體味軍人的憂患意識和歷史擔當,能不能保持我們曾經獲得的民族覺醒和自尊?

顯然,祭奠甲午,銘記國恥,並非要睚眦必報,逞一時之快,而是為了不再蒙受國恥,為了甲午不再重演。

男兒當知恥,君可知恥否?

關鍵詞 核心價值觀

“人立而后凡事舉”,用社會主義核心價值觀培塑國之魂、民之魂

紀念甲午,憂思難忘。審視過去與未來,一個民族特別需要一種全民的反省精神。

強國先強民,強民先強心。“人立而后凡事舉”。人弱了,國如何會強?當我們自豪地宣稱“用100年走過了歐美國家300年的路”,但也不能忘了我們所追求的現代化,首先是人的現代化。人的現代化,並不意味著過上享受物質文明的時尚生活,關鍵在於國民素質的現代化,即價值尺度、思維方式、行為方式和情感方式的現代化。物質貧乏不是社會主義,精神空虛也不是社會主義。光有大國物質沒有大國精神,縱使你富得流油,也不能稱得上是強國。我們不僅要解決一代幾代人的強盛、復興,還要解決三五十代我們民族基因強大的問題。要從根本上避免受人欺侮的歷史悲劇,實現由大到強的時代跨越,需要從最活躍、最生動、最有決定性意義的“人”這個因素抓起,需要卸掉自身背上傳統因襲的惰性重荷。

魯迅在《學界三魂》中曾深刻指出:“惟有民魂是值得寶貴的,惟有它發揚起來,中國才有真進步。”

在世界文明長廊中,中華文明是世界上唯一沒有中斷的古老文明。當我們倘佯在5000年文明歷史長河中,就會驀然發現,盡管歷經風風雨雨、潮起潮落,涉過溝溝坎坎、急流險灘,但中華民族的精神家園始終沒有荒蕪,優秀基因始終沒有中斷泯滅。

今天的中國已經發生了翻天覆地的變化,我們這個民族通過不屈不撓的奮起和抗爭掌握了自己的命運,在中華大地上展現了民族復興的光明前景。在以習近平同志為總書記的黨中央堅強領導下,億萬人民正意氣風發地走在實現中國夢的歷史征程上。

實現中國夢必須弘揚中國精神,這就是以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神,而社會主義核心價值觀則是中國精神的內核。

“倡導富強、民主、文明、和諧,倡導自由、平等、公正、法治,倡導愛國、敬業、誠信、友善,積極培育和踐行社會主義核心價值觀。”黨的十八大報告提出的這三個“倡導”,分別從國家、社會和公民層面概括了社會主義核心價值觀的思想內涵,勾繪出一個國家的價值取向、社會的共同理想和億萬國民的精神追求。

“本立而道生”。社會主義核心價值觀反映了社會主義制度的本質要求,秉承了中華民族的優秀傳統文化,吸收了人類文明的優秀成果,體現了中華兒女價值認同的“最大公約數”,為解決當前我國思想道德文化方面存在的突出問題提供了基本遵循。

在社會轉型、思想多元、利益訴求紛雜的今天,發展起來的中國對信仰信念、倫理道德、精神風貌、社會風尚的關注尤為強烈,對主流價值和共同信念的皈依更為迫切。

可以說,社會主義核心價值觀是當代中國的興國之魂﹔培育和踐行社會主義核心價值觀,是實現民族復興中國夢的鑄魂工程。

“博學之,審問之,慎思之,明辨之,篤行之”。

甲午戰爭兩個甲子之后的今天,中華民族迎來了一個新的歷史征程的開啟。從歷史中汲取前行的力量,矢志培塑我們的國之魂、民之魂,人人爭做真正的大寫的“人”,我們的國家就會永遠充滿希望,我們的民族必將實現偉大的復興!