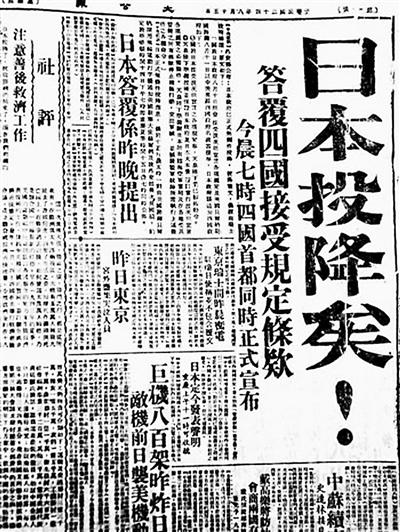

《大公報》1945年8月15日關於日本投降的報道。 阿康 供圖

1945年9月9日,中國戰區日軍投降簽字儀式在南京舉行,圖為侵華日軍總參謀長小林淺三郎(右)在南京向中方代表何應欽呈遞降書。新華社發

69年前的今天,日本正式宣布無條件投降。

1945年8月15日,日本標准時間正午12點。隨著國歌《君之代》旋律的落定,廣播裡響起一個聽起來有些拘謹、甚至不自然的男聲——這是絕大多數日本人第一次親耳聽到天皇裕仁的聲音。

在這份以古雅的漢文訓讀體寫成、被稱為《終戰詔書》的文告裡,裕仁宣布“飭令帝國政府通告美英中蘇四國願接受其聯合公告”——后者即促令日本無條件投降的《波茨坦公告》。

事實上,裕仁的此番講話並非直播,而是在當天凌晨錄制,錄制完成的唱片隨即被藏於皇宮內室保險箱裡。之所以如此安排,是因為早在此前便有“陸軍部有人策劃叛亂”的消息流傳——果然,就在裕仁宣布投降的廣播播出幾個小時之前,一群少壯派軍人上演了最后的瘋狂。

15日凌晨1時許,幾乎就在裕仁講話錄制完成的同時,幾個狂熱的青年軍官殺死了拒絕合作的近衛第一師團長,並假借其名義發布軍事動員令,派兵控制了皇宮——他們的目的是在廣播播出前找到並扣留錄有裕仁講話的唱片。在“一億玉碎”的瘋狂叫囂中,這群戰爭機器企圖以這樣可笑的方式挽救自己嗜血的迷夢。

15日清晨5時,沒有得到高層實質支持的兵變被宣告鎮壓——原因很簡單,此時的日本,已絕無可能實現狂熱分子的痴心妄想了:中國戰場上,中國軍隊對日軍展開了局部反攻﹔太平洋戰場上,美軍已登陸沖繩,佔領了通往日本的門戶﹔印緬戰場上,中國遠征軍與中國駐印軍取得反攻作戰勝利﹔日本本土,東京等城市在美軍B-29轟炸機的“軟化轟炸”下疲憊不堪﹔8月6日、9日,美國先后對廣島、長崎投放原子彈﹔8月8日深夜,蘇聯對日宣戰並在2小時后對日本關東軍發起進攻。

雷霆打擊之下,天皇裕仁在8月10日凌晨召開的御前會議上首次表明了願意投降的立場,並稱之為“忍難忍之事”,而其目的則在於“讓更多的國民存活下來,希望他們將來能東山再起”。

這種陰陽怪氣的態度與措辭甚至也出現在《終戰詔書》中。在這份全無“投降”字眼的投降書裡,日本所發動的罪惡侵略戰爭被美化為“希求帝國之自存與東亞之安定”、甚至“為東亞解放而努力”﹔日軍的累累暴行被贊為“勇敢善戰”,反倒是盟軍的抗暴之舉被謬稱為“頻殺無辜”﹔至於“忍所難忍,堪其所難堪”宣布“終戰”的原因,竟然被說成是為了避免“破壞人類之文明”——而根據戰后出版的《昭和天皇獨白錄》,就在宣布投降前三天,當被問到如果“國體”(即以天皇為中心的國家體制)不能保留,是否意味著戰爭將會繼續時,天皇表示:“當然。”

值得注意的是,當年的戰事並未隨著裕仁的宣布投降應聲而止。15日當天下午,就在英美海軍還在甲板上歡慶勝利時,一架日本轟炸機突然飛來,在航空母艦“怨仇號”旁投下一枚炸彈,而之前被俘的16名美國空軍也在這個下午被惱羞成怒的日軍士兵砍成碎塊﹔在蒙古、中國東北、千島群島與庫頁島戰場上,蘇軍與日軍的軍事沖突一直持續到9月初﹔在最為廣大的中國戰場上,華北共產黨領導下的軍民與部分日軍的戰斗,甚至一直延續到1946年……

但是,在歷史與正義面前,無論嗜血的瘋狂、宵小的狡詐還是困獸的負隅頑抗,都注定喪失一切意義,只是給人徒增笑料。“終戰”也好,“投降”也罷,都絲毫無改於這樣一個事實:日本的侵略戰爭與擴張野心在這一天徹底宣告失敗。而作為“軸心國”集團最后一個投降的國家,日本在8月15日的投降也被視為整個第二次世界大戰結束的標志。(梁凡)