王凱

現存在日本皇宮的唐鴻臚井碑及碑亭。

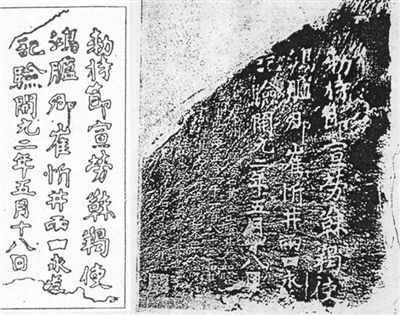

鴻臚井刻石拓文 年代:唐開元二年 碑體:長高約3米,重達90噸 掠奪時間:1908年

據媒體報道,中國民間對日索賠聯合會日前致函日本天皇和日本政府,要求日本迅速歸還所掠中國文物“中華唐鴻臚井刻石”,這是中國民間首次向日本皇室追討文物。

“鴻臚井刻石”記載了唐朝政府派遣官員冊封渤海地方政權的史實,見証了中華民族大融合的歷史進程,具有非常重要的史料價值。1908年4月30日,日本海軍省以日俄戰爭“戰利品”的名義將刻石獻給日本皇宮,這塊彌足珍貴的千年碑刻從此流落異域。

歷史上的渤海王國

如果想搞清楚“鴻臚井刻石”的來龍去脈,必須先了解中國古代的渤海王國。

據史書記載和考古發現,古渤海國存在於唐至五代期間,疆域范圍主要在今東北一帶,全盛時還包括了朝鮮半島東北部和俄羅斯遠東的部分地區。渤海國主體民族為靺鞨族,靺鞨族是我國東北地區的古老少數民族之一,先秦稱肅慎,漢魏稱挹婁,南北朝稱勿吉,隋唐稱靺鞨。

公元698年,靺鞨族首領大祚榮建立了渤海國前身靺鞨國,隨即便與當時唐朝廷有了聯系,據說還曾“遣子入侍”。公元713年,唐玄宗冊封大祚榮為渤海郡王,以其統轄地區為忽汗州,加授大祚榮為忽汗州都督。忽汗州當時也叫渤海郡,忽汗州都督府就是歷史教科書中常說的渤海都督府,是唐朝政府設在東北地區的最高軍政機構。

當時渤海郡在唐朝地方行政序列中處於什麼地位呢?

據《新唐書·地理志》記載,唐王朝在邊疆少數民族地區設置州縣,“其大者為都督府,以其首領為都督、刺史,皆得世襲”,這些少數民族行政機構統稱“羈縻州”,渤海都督府就是其中之一。作為唐朝邊疆地區的一個地方行政機構,渤海政權先后受平盧節度使和平盧淄青節度使管轄,同時朝廷還直接派遣“長史”駐當地處理政務。據相關文獻記載,長史的地位類似於今天的秘書長,位置僅次於渤海郡王世子。

公元762年,唐朝中央政府詔令渤海為國,唐代宗冊封當時的忽汗州都督為渤海國王,唐朝正式將渤海郡由羈縻州府升為屬國。渤海全盛時期,“地方五千裡,戶十余萬”,仿行唐朝的府州縣制度,並創立“五京”。設有5京、15府、62州、130余縣。渤海政權為了行使藩屬國的責任和義務,多次遣使去長安述職,貢獻方物,或者派遣王室子弟入侍宿衛,據不完全統計,渤海國先后向唐王朝、后梁、后唐派遣王弟、王子及各種使臣150余次,其中有名有姓者約70余人。唐朝朝廷也給予熱情回應,皇帝召見、賜宴、封官和回贈禮品。

公元926年,契丹遼國將渤海國滅亡,改渤海國為東丹國,后來東丹國撤銷,由遼國直接管轄。

千年遺石的前世今生

公元713年,朝廷派遣鴻臚卿崔忻作為代表冊封靺鞨族首領大祚榮為渤海郡王、左驍衛員外大將軍、忽汗州都督,靺鞨國“自是始去靺鞨號,專稱渤海”,與唐朝正式建立了藩屬關系。

公元713年,崔忻一行,從山東半島的登州出發,浮海至遼東半島南端黃金山下的旅順港,繼而陸行至鴨綠江口換乘小舟溯江而上,經臨江市、撫鬆、樺甸、吉林、敦化等地,最后到達今吉林省延吉市附近的東牟山,亦即大祚榮政權的王都之所。

第二年,崔忻率領的唐朝使團返回長安,在旅順的黃金山麓鑿井兩口作為紀念,並刻石題名:“敕持節宣勞靺鞨使、鴻臚卿崔,忻井兩口,永為記驗。開元二年五月十七日。”按唐朝慣例,朝廷命官持節冊封,均要留實物証驗,或立碑或建亭或刻石或鑿井。當時崔忻鑿的兩口井,一在黃金山北麓,至今遺跡尚存,刻石原來就在這口井旁﹔一在黃金山南麓,后來被沙俄軍隊破壞,如今已無跡可考。

鴻臚井刻石距今已有1300余年的歷史,是渤海民族政權隸屬唐王朝管轄的唯一見証。后來渤海國被契丹政權滅亡后,這個王國的檔案文書、文獻資料被毀壞殆盡,這在中國歷史上是非常罕見的,由此也可看出當年那場戰爭的殘酷。“鴻臚井刻石”成為目前存世極少的關於渤海王國的實物檔案資料之一,彌足珍貴,備受學界重視。圍繞著這塊千年刻石,中國、韓國、日本、俄羅斯、朝鮮等國家的學者撰寫了大量研究文章,提出了許多有益的見解。

對於“鴻臚井刻石”的具體形狀和尺寸,一些古代典籍中都有記述,但由於種種原因,謬誤頗多,如清代學者楊伯馨在《沈故》一書中描述說:“旅順水師營中有石刻一,長約今尺一尺二寸,寬半之,字三行。”其實“唐鴻臚井刻石”並非是一塊石碑,而是一塊巨大如駝的自然石塊,長約3米、寬約3米、高約2米,重達90噸,根本不是尺寸見方的碑碣。這塊大石整體呈褐色,左上角處刻有當年崔忻的題銘文字,此外,石塊上還保留有明清兩代許多文人墨客的勒石和題記。目前許多文博資料和一些博物館都將“唐鴻臚井刻石”說成是一塊一尺見長的碑碣,其實這是一個謬誤,應予糾正,以免誤導后人。

流落異域百余年

日俄戰爭結束后,日本人從俄國人手裡“繼承”了所謂的“滿蒙權益”,在東北取得了旅順大連兩處租借地、中東鐵路長春以南路段(即后來的南滿鐵路)以及其他一些特權。日本人隨即大批移民旅順和大連,並設置了“關東都督府”和“南滿鐵路株式會社”來管理旅大地區和南滿鐵路,“關東都督府”和“南滿鐵路株式會社”也成為日本設在東北的大本營。在這個背景下,日本的一些所謂“滿蒙”史學者在東北四處活動,進行文化侵略,而掠奪、盜竊中華文物“鴻臚井刻石”就是他們所犯下的罪惡之一。

日本佔據旅順以后,“鴻臚井刻石”引起了日本政府的注意,一些日本人員隨即來旅順考察。1905年7月,日本大阪朝日新聞社評論員、東洋史學家內藤虎次郎以外務省特派人員身份來旅順,“調查”清朝的文化遺產。期間日本海軍秘密委托其對鴻臚井刻石進行鑒定,內藤等人專門寫出《關於旅順唐碑的調查》一文,認為該刻石是遼東一塊稀有的唐代石碑,“此碑文於史有益”——這就是鴻臚井刻石日后被擄至日本的最初動因。

后來刻石被日軍駐旅順海軍司令官富岡定恭用軍艦運往東京,1908年4月,日本海軍省以日俄戰爭“戰利品”的名義將刻石獻給日本天皇。和刻石一起被盜運走的還有山東登萊青兵備道劉含芳修筑的遮蓋在刻石頂上的方形石亭,人們將刻石和石亭合稱為“唐碑亭”。

修筑石亭的這位山東登萊青兵備道劉含芳是福建貴池人,原來曾在旅順任職,甲午戰爭后再次來旅順,見鴻臚井刻石風吹雨淋,十分心疼,修一石亭將其覆蓋,又在刻石文字左側添刻小字五行記之。這五行小字的原文是:

此石在金州旅順海口黃金山陰,其大如駝,開元二年至今一千一百八十二年,其井已湮,其石尚存。光緒乙未冬,前任山東登萊青兵備道貴池劉含芳作石亭覆之,並記。

由於中國國寶被鎖至日本皇宮多年,中國學者和百姓無緣見其真面目,隻能從一些間接資料中了解相關情況。1967年5月20日,日本學者渡邊諒有幸進入皇宮對刻石進行了仔細考察,渡邊諒在《鴻臚井考》中証實,刻石如今保存在日本國東京皇宮的皇家庭院內,碑上有碑亭保護,碑亭被掠至日本的過程中,四根立柱已遭損壞,中間均有明顯斷痕。渡邊諒在文中說,“原碑石於明治四十一年(1908年)已在東京”,這件唐代文物流落異域已有100多年的歷史了,這也與歷史典籍記錄相吻合。

1911年,掠走刻石的富岡定恭在鴻臚井刻石題銘碑原來位置上,重新刻石立碑,並題寫了“鴻臚井之遺跡”的手跡。在碑陰碑文中,富岡定恭極力美化自己的強盜行徑,他這樣寫道:

唐開元二年,鴻臚卿崔忻奉朝命使北,過途旅順鑿井兩口以為記驗。唐開元二年距今實一千二百余年,余蒞任於此地,親考察崔公事跡,恐淹沒其遺跡,樹石刻字以傳后世爾雲。 明治四十四年十二月 海軍中將從三位勛一等功四級男爵 富崗定恭 志

至於富岡定恭為什麼在時隔數年后才立碑為記,如今已不得而知。“鴻臚井刻石”遺址由於地處中國海軍旅順某基地深處,人跡罕至,所以直到今天也很少有人知道“鴻臚井刻石”所經歷的那段被掠奪、盜運、隱藏的歷史。

其實日本人掠奪中國文物的歷史由來已久,單說東北旅大一帶,日本人將唐代鴻臚井刻石掠走后,有人發現另外一些重要的石刻也蹤跡全無,究竟為誰所盜,明眼人一望便知。日本考古學家鳥居龍藏曾到金上京會寧府遺址調查,看到上京城內盡成耕地,所有石件俱被運走。后來他在《滿蒙古跡考》中記道:“據聞明治四十年頃將此地之石送往日本內地作庭石者甚多,今竟不留一石礎,僅能見石臼之破片,殊屬可惜,故城之內,一無所見,白鳥博士當時發見之碑文已運往他處,當時曾掘得許多之古鏡,今殆完全取去,已無可尋矣!”可見日本人盜走的不僅僅是“鴻臚井刻石”這樣的重要文物,其他一些未知的文物更是數不勝數。

古人雲:“欲滅其國者,先滅其史。”歷史的教訓不能遺忘,歷史的悲劇不應重演。