記者 李星婷 實習生 崔志東

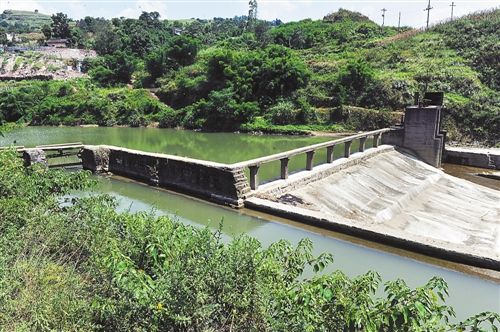

綦江區桃花灘大勇閘。記者 鄭宇 攝

當年熱火朝天修建閘壩的場景。記者 鄭宇 翻拍

綦江,又稱綦河,這條發源於貴州省桐梓縣花壩火盆洞的河流,是川黔一帶與烏江、赤水河並列的長江三大支流之一。其支流蒲河在三江鎮匯入,與綦江干流呈“Y”字形分布,是抗戰時重要的水運通道。

大仁閘、大智閘、大勇閘……每隔十余裡,這條河流上便橫跨著一座大閘,全程共有11座。這些閘壩有效地疏通了綦河航運,使之成為抗日戰爭時期物資流通的生命線。

1、戰時首都亟待打通水路

8月21日,驕陽似火,綦江區石角鎮大場灘“大仁閘”閘壩旁,草木叢生,不時有白鶴飛過。大閘上游水流平緩開闊,下游則是枯竭的石灘。

亂草叢中,一塊碑石矗立。字碑上的字跡清晰可見:“本會入川未久,即奉令在蒲河、綦江興建船閘五座。此閘名大仁,在蒲河大場灘地方,壩長六十公尺、寬九公尺、高八公尺……”這塊落款為民國29年、由陳果夫撰文的《大仁船閘碑記》,記載了修建閘壩的經過。

“抗日戰爭爆發時,國民政府規劃在綦江及兩條支流上建25座大閘,大仁閘是當時最先動工的。”綦江區黨史辦工作人員陳平告訴記者。

綦江上為何要修建這些大閘?

時光追溯到1937年。抗日戰爭爆發后不久,國民政府即宣布“移駐”重慶。升格后的重慶,市區人口從37萬陡增至120萬,物資供應極度緊張。

“隨著長江中下游等地陸續失守,充分調撥重慶周邊物資供應成為當務之急。”綦江區港航管理處處長蔡春元告訴記者,然而重慶周邊地形復雜,陸路運輸不便,打通水路成為頭等大事。

隨后,因武漢淪陷,漢陽鋼鐵廠(后來的“重鋼”)也遷至重慶大渡口,其所需燃料和鐵礦原料均產自綦江,都必須經綦河用木船運至重慶。“特殊的地理和資源優勢,使綦江成為重慶重要的資源基地和樞紐通道。”蔡春元說。

然而,船隻運輸以趕水為起點的綦江,河床狹窄,陡坡流急,從趕水至綦江縣城落差高達76米。

從小生長在河邊、89歲的任明才老人告訴記者,由於綦江河灘太陡不能蓄水,一遇暴雨,便山洪暴發;天晴則馬上水退,露出淺灘;全河大小險灘100多處,礁石棋布,不少險要處需要人力拉纖,是川江各流域中運輸最為困難的河道。

“綦江之鐵礦,南桐之煤焦,均借水道運輸以供鋼鐵廠冶煉之用,然二綦河上游灘頑、水惡,漲落無常,急需整治。”因此,1938年鋼鐵廠遷建委員會向國民政府提出報告,要求整治綦江及支流。

1938年3月,國民政府下令當時全國最大的水利機構——導淮委員會對綦河進行整治。

2、運行原理與三峽大壩一樣

1938年8月,綦江大閘正式動工。

按照導淮委員會的設計,綦河的整治分“初步整治工程”、“渠化工程”兩期進行。初步整治即在綦河支流蒲河的石板灘、大場灘、桃花灘三處各建閘壩一座,以保持最低水深1.2米;在綦河干流的蓋石峒、羊蹄峒兩處也各建閘壩一座,保持最低水深1.5米,以保証全河直接通航。

7月30日,記者沿著蒲河一帶前行,隻見大智、大仁、大勇等三座船閘沿途排列。其壩身均由巨大的條石砌成,呈梯形斷面,每座大閘壩面寬約3米,壩下則有長66米、寬約9米的閘室。

“大閘由導淮委員會一批優秀的水利工程師設計,其中包括剛從國外歸來的水利專家張光斗。”陳平告訴記者,綦江大閘的運行原理與三峽大壩完全一樣,每當枯水期便可進行蓄水,當閘門開啟放水至下游后,便可容載5噸重的木船12艘通行。

在趕水、三江、綦江、五岔等地分別設立水文站4處、水位站15處,收集整理大量水文、氣象資料並進行設計后,導淮委員會按5座閘壩分設5個公務所,負責施工事宜。“當時物價比較穩定,因此5座閘壩均由馥記營造廠承包。”陳平說。

“本以往建筑江蘇運河之邵伯、淮陰、劉老澗之經驗,而悉力赴之。故完成期間比諸運河船閘工程加速及倍,即所謂非常之建設也。”據大仁船閘的碑文記載,彼時參與大仁船閘的工人達10萬余人之眾。

在任明才的記憶中,大閘修建時,河上挑夫、泥匠、瓦工……往來運輸,一派繁忙。

“五座閘壩興建於抗日的非常時期,因此工期僅一年時間,其速度之快,為其他地區所修閘壩所不及。”據史料記載,1939年9月,蔣介石還攜宋美齡到大仁閘壩親自視察建設情況。

1939年底,蒲河上三座閘壩建成通航;1940年初,綦河兩座閘壩完工。

“5座閘壩的建筑面積共為78800平方米,總工費為2537000(法幣)。”綦江區區委宣傳部副部長陳波告訴記者。因興建於抗戰之時,所以陳果夫將五座閘壩分別以“智、仁、勇、信、嚴”為名,前面冠以“大”字,以崇尚前方將士之武徳也。

在修建五座閘壩時,導淮委員會還先后對白木峽、桃花灘、干壩子等28處淺灘進行整治。因此,五座閘壩建成后,航道得到初步改善。

3、二期工程再建六座閘壩

“第一期工程完工后,全河通航的問題解決了。但枯水季節水流甚小,貨載稍重,仍難通行。”蔡春元介紹,因此二期工程預計再建閘壩20座,以使水位提高,保持全河最低水深2米以上,能使30噸以上的木船通航無阻。

1940年1月,導淮委員會開始設計綦河干流中下游的6座閘壩。與一期工程的閘壩相比,其閘室一律改為淨寬12米、長60米,更為寬大。此外啟閉閘門及輸水道插門的機械也有改進,其余大致相同。

開工之初,6座閘壩仍然採取招商承辦的方式建壩。然而,據史料記載:“物價上漲,工款不濟,故剪刀口、橋溪口、車灘、五岔四處閘壩工程暫停,隻留石溪口、滑石子兩處繼續施工。”

“由於戰時物價飛漲,每斗大米兩個月內由40元漲到60元,包商虧蝕,紛紛要求退標。”陳平告訴記者,因此到年底時,除閘插門木料及其開關機件等仍由包商承辦外,其余土石方則由導淮委員會自行組織施工。暫停的4處閘壩則直到1945年才完工。

盡管6座大閘修建不易,但在當時傳為美談的是:在二期工程期間,因水泥奇缺,不易購置,嚴重影響工程進展。適逢工程師王壽亭從印度考察回國,他介紹了印度用土法制造的水泥——以粘土燒結成磚坯,再磨成粉末(稱陶粉),再配以硝石灰,其所產水泥能在一般水下工程代替“波德蘭水泥”,故稱“代水泥”。

“由於工效顯著,導淮委員會還正式成立代水泥廠,設石灰場3處、陶粉廠6處,負責制造代水泥並分運各閘壩工地使用。”陳平說,代水泥的制造,對加快整治綦河起了十分重要的作用,也引起很多地方群起仿制。

陳波介紹:按原計劃,綦河上還5將再建20座大閘,因此擬採取馮玉祥將軍“中華常勝利,民族慶復興,道德本忠義,公理生和平”一詩中的20個字來命名。於是修建的6座閘壩依次命名為石溪口大中閘、滑石子大華閘、剪刀口大常閘、橋溪口大勝閘、車灘大利閘、五岔大民閘。后面未修的就沒正式命名了。

4、為抗戰勝利 作出大貢獻

不過,這20座閘壩最終沒有完成。

“綦江船閘工程之完成,對於綦江流域之生產與經濟,以至四川全省,關系重大。”在《綦江為新四川之源泉》一文中,時任導淮委員會副委員長陳果夫為綦江描繪了這樣一幅美景:25個船閘建設完成之后,每閘均有一壩;每一壩之旁,均可設一水電廠。綦江及蒲河兩旁,可設無數之小工廠。初期設小鋼鐵廠及機器廠,然后榨油廠、罐頭廠、油漆廠、制藥廠等,數亦可觀……

按照陳果夫的設想,“綦江本流與支流共有159公裡航程,若因水運暢通,可商賈雲集,屆時入晚沿江一帶,各式電燈如星羅棋布,可堪比歐洲萊因河、太晤士河。”但隨著大閘的停修,這個設想也止於藍圖。不過,此前屹立於綦河上的11座大閘,依然發揮了極為重要的作用。

“11座閘壩建成后,水位提高,加之對多處淺灘進行了整治,航運方便,船隻增多,運時和運費都相應減少。”《綦江縣志》記載:在整治前的1938年,綦河共有木船1600艘,每年貨運量僅為4.8萬噸。整治后的1944年,木船則增加為2600艘,貨運量增加到30萬噸。

“在整治前的枯水季節,蒲河隻能行載重一噸的小船;整治后,載重十噸的木船終年暢通。”任明才也告訴記者。

“在船閘相繼建立后,1940年3月,鋼鐵廠遷建委員會正式成立綦江水道運輸管理處,專司運輸綦江鐵礦所產的礦砂及南桐煤礦所產的煤焦等。”《重鋼志》記載:除在各閘分設管理處外,沿江還設立了3個裝卸站、8個督運站和1個船廠,分別管理煤鐵裝運、造船、船隻修繕等事宜。

“1939年3月,四川航運處調船舶50艘來綦河參加運煤;1940年9月,綦江水道運輸處又從安岳、內江調來柳葉船278艘……”綦江區港航處相關資料則顯示:全盛時期,綦江水運處僅公船就有434艘,此外商船380艘、柳葉船263艘,全處員工2000余人。

“當時為保証綦河的煤運、鐵運和軍運,特從外地調來大批船隻。”蔡春元介紹,經過渠化的綦江河道可連通長江,構成內河航道網,成為抗戰大后方物資人員流動的重要網絡。其不僅有利於大渡口鋼鐵廠所需原料、燃料的運輸,且時值抗日高潮,戰事告急,部隊調動頻繁,對繁重的軍運亦起了很大的作用。

一時間,百舸爭流。數據顯示:1939年至1945年,經綦江運到鋼遷會廠部的原料就累計達到401691.623噸。

“如果說鐵礦石是兵工企業的糧食,那麼物流是兵工企業的生命線。”我市抗戰史學家潘洵認為,綦江水道是抗戰時期鐵礦石和煤焦的主要物流通道。這些閘壩的建立,加快了向重慶冶煉廠、兵工廠運送煤炭、鐵礦、鐵砂的速度,保証了軍工企業的生產,是抗戰大后方鋼鐵基地的生命線,為保衛戰時首都穩定和抗戰勝利作出了巨大貢獻。