黃加佳

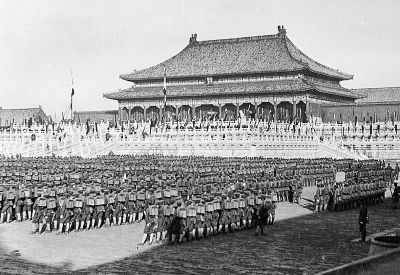

▲1918年11月28日,為了慶祝一戰勝利,北洋政府在紫禁城太和殿前廣場舉行了盛大的閱兵儀式。參加閱兵的有各戰勝國駐華軍隊,太和殿前廣場周圍各國國旗迎風飄舞,一派歡騰景象。

▲大總統徐世昌在閱兵儀式上發表演說。

游行隊伍中還有女性身影。

▲參加游行的軍隊打著五色旗通過長安街。

一組軍樂隊隊伍通過長安街。

11月13日,北洋政府外交總長陸徵祥、參議院院長梁士詒等人與各國公使來到西什庫教堂,參加慶祝一戰勝利的活動。

▼11月13日,青年學生、童子軍和基督教青年會組織了慶祝游行。他們舉著“公理戰勝”、“世界大同”等標語經過長安街、東單一帶,沿途觀者甚眾。

1918年11月11日,德國宣布投降,第一次世界大戰以協約國的勝利而告終。當日,一紙停戰電報傳到北京,全城沸騰。

在前一年8月,中國政府提出要對德奧宣戰,但由於國會解散,宣戰案一直沒有正式通過。直到戰爭結束前6天,宣戰案總算獲得參眾兩院通過,中國在最后一刻搭上了成為戰勝國的末班車。未發一兵,而成為了戰勝國的一員,新任大總統徐世昌很滿意。11月16日,他在《政府公報》中稱:“我協商國士兵人民,不憚躬冒艱險,卒以公理戰勝強權而獲此最后之勝利。吾國力排眾難,加入戰團,與茲盛舉,是堪欣幸。”得知消息的北京市民也激動萬分。經歷了半個多世紀的屈辱,中國終於站在了戰勝國的隊伍裡。

11月13日,中華門前搭起彩牌樓,午門、太和門前懸挂起巨幅五色旗。當天上午,外交總長陸徵祥、參議院院長梁士詒,以及辭職不久的段祺瑞與各國公使前往北京西什庫教堂參加慶祝活動。

11月14日至16日全市學校放假三天。14日,北京大中小學校3萬多名學生在天安門前集會。一向矜持的北大校長蔡元培激動地發表演說:“協約國佔了勝利,定要把國際間一切不平等的黑暗主義都消滅了,用光明主義來代他。”學生們群情激昂,大會在“中華民國萬歲!”“協商國萬歲!”“世界和平萬歲!”的歡呼聲中結束。

接下來的幾天,北京城的歡樂氣氛達到頂峰。就連一向不講究文採的陳獨秀也撰文稱,那幾日的北京“旌旗滿街,電彩照耀,鼓樂喧闐,好不熱鬧。東交民巷以及天安門左近,游人擁擠不堪。”

在法華教育會李石曾等人的建議下,北洋政府決定,拆除為紀念庚子時被殺的德國公使克林德而建的克林德碑,改建為“公理戰勝”碑,並由東單遷移至中央公園(今中山公園)。借此機會,北大師生又在中央公園舉行了演講會。

11月28日,恰逢西方感恩節。北洋政府在太和殿前廣場舉行了盛大的閱兵儀式。首先入場的是戰勝國駐華軍隊方陣。不久大總統徐世昌在戰勝國公使團的簇擁下,穿過太和門,進入太和殿前廣場。在軍樂隊的伴奏下,一行人登上丹陛,來到太和殿前。徐世昌發表了演說,並脫下禮帽向參閱官兵致意。此時,會場氣氛被推至高潮。

連日來的歡慶氣氛使所有中國人都認為,隨著德國的戰敗,被德國搶佔的膠東半島馬上就要回歸祖國了。可在強權時代,“公理”只是一個美麗的謊言,弱國無外交才是赤裸裸的現實。在次年召開的巴黎和會上,德國在山東的權益被拱手轉給了日本。

消息傳到北京,憤怒的學生們和市民走上街頭。對后世中國影響至為深遠的五四運動由此拉開了序幕。

本版照片由老北京網提供