張歐亞

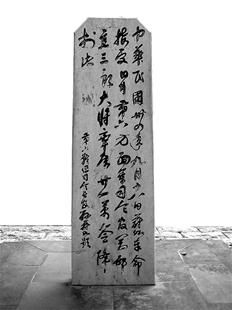

受降堂旁的“受降紀念碑”(背面)。

新四軍第五師向華中地區日軍第六方面軍發出通牒,限期繳械投降。

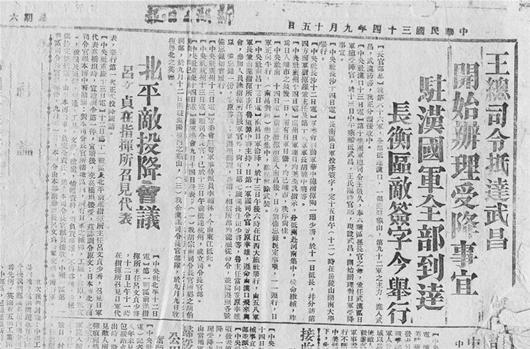

1945年9月15日,《新湖北日報》報道我方受降進程。

漢口市民涌上街頭,慶祝抗戰勝利。

位於漢口中山公園內的受降堂(2000年原址復建)。

受降堂內,按原貌擺放的受降現場。(本版資料圖片來源:湖北省檔案館)

1945年8月15日正午,日本天皇向全國廣播:接受波茨坦公告,無條件投降。不久,武漢即設立受降堂。9月18日,曾在湖北不可一世的日寇低頭繳械,在此簽下投降書。

這揚眉吐氣的日子,銘刻在多少老武漢人的記憶中!

69年過去了。當年的受降儀式是如何進行的?彼時的武漢和湖北又是怎樣的情景?連日來,本報記者走訪武漢受降堂、湖北省檔案館以及武漢大學、湖北省圖書館,還原了這段珍貴的歷史。

最后通牒:新四軍第五師的反攻

◎毛澤東發表《對日寇最后一戰》兩天后,李先念所部向侵鄂日軍發出繳械通牒。此時,我軍已對武漢形成包圍之勢。

8月29日,記者在湖北省檔案館查到一份珍貴的史料——“中國解放區鄂豫皖軍區暨新四軍第五師對日本駐軍通牒”。

這是一張薄薄的油印紙,時間為1945年8月11日,要求日軍派代表前往大悟山地區接受無條件投降處置。署名李先念、任質斌、張樹才。

歷史翻回到69年前。1945年8月9日,毛澤東在延安的窯洞裡發表了《對日寇最后一戰》,中國的抗日戰爭進入大反攻。作為敵后的重要戰場,湖北戰區抗日軍民也發起了浴血奮戰。正是在這一背景下,新四軍第五師根據延安總部朱德總司令受降第一號命令,向華中地區日軍第六方面軍發出通牒,限期繳械投降,並集中主力進入信陽、武漢一線。

當時,由李先念擔任司令員的新四軍第五師,已對武漢形成包圍之勢。據省檔案館提供的《日本在漢投降紀實》介紹,新四軍第五師自建軍后,在敵、偽、頑三角夾擊的險惡環境中,在以反掃蕩為主的艱苦斗爭中不斷取得勝利,直逼武漢門戶。

同時,五師第三軍分區和十五旅兩進襄南,在江陵、監利、潛江一帶建立了以洪湖為中心的襄南抗日根據地。隨后,又以一部進擊荊門,出入當陽,開辟了江枝宜地區,恢復丁襄西根據地。五師江南挺進支隊渡江南進至洞庭湖濱,開辟了以石首桃花山為中心的石公華抗日根據地。

為迎接抗日戰爭最終勝利的到來,第五師積極准備戰略反攻,恢復四望山根據地,擴大湘北、鄂西敵后抗日戰場,加強城市和交通要道的工作,和美軍第十四航空隊建立軍事情報交換關系。大力支持在鄂豫邊區建立的日本反戰同盟第五支部,加強對敵宣傳,加快瓦解日軍士兵的工作。

1945年8月15日,日本正式宣布無條件投降,第五師奉命向敵佔區進軍,促敵投降,並堅決殲滅敢於反抗的日偽軍隊。到8月下旬,五師主力部隊及地方武裝共斃傷拒降之敵偽軍3500余人,攻克中、小城鎮12處。

馬不停蹄:湖北全面光復經過

◎日本政府乞降當晚,蔣介石密令第六戰區司令長官孫蔚如以四個軍向武漢挺進,分別解除日軍武裝。

湖北省檔案館保管處副處長丁霞為本報記者查到一份史料,詳細記載了日本乞降、我軍全線接管的過程。

1945年8月10日,日本政府發出乞降照會。時任第六戰區副司令長官兼第二十六集團軍總司令周嵒即指令周上璠中將進入宜昌,洽談駐宜昌日軍尾浦旅團投降事宜,首開湖北地區接收日軍防務進程。深夜,蔣介石密令國民黨軍第六戰區司令長官孫蔚如上將:“以四個軍向武漢挺進,分別解除日軍武裝。”

8月11日,新四軍第五師向華中日軍第六方面軍發出通牒,命令在24小時之內派遣代表前來湖北大悟接受無條件投降。

8月15日,日本正式宣布投降。18日周上璠受命出任宜昌城防指揮官兼宜昌區交通警備司令。20日起,四個軍開始向武漢及其周邊挺進。

8月21日,國民政府陸軍總司令何應欽頒布中國戰區各區受降主官分配表,指定孫蔚如為第六戰區受降主官,負責接受湖北武漢、沙市、宜昌地區日軍投降。

8月25日,孫蔚如上將向侵華日軍第六方面軍司令官岡部直三郎大將發出第一、二、三號備忘錄,令其向中國第六戰區投降,計日軍一三一師、一三二師等八個部隊,以武漢、沙市為投降集中地點。

省檔案館存檔的備忘錄第一號:通告岡部直三郎,限於八月二十七日上午十二時答復。第二號:通告本戰區各軍前進地區及經過路線,日軍不得阻礙,並限於二十七日實行,同時即交出宜昌土門堊飛機場。

8月27日,何應欽由湖南芷江飛往湖北恩施第六戰區長官部,召集孫蔚如及執行受降任務之各部隊長訓令。30日,孫蔚如命令謝士炎少將率通訊兵、憲兵及隨軍記者48人飛抵漢口,設立第六戰區司令長官前進指揮所,代表“長官部”行使指揮一切權力﹔

9月7日,第二十六集團軍總司令周嵒所屬各部到達宜昌、沙市一帶,並繼續向武漢、應城、孝感、黃陂前進,17日已到達各指定地點。與此同時,第十集團軍總司令王敬玖率部於13日抵漢,開始辦理受降事宜,16日進入武漢市區。17日第六戰區長官部、省政府等首腦機關遷入武漢。第六戰區長官部和軍政部特派員接收日軍全部裝備、軍事倉庫和附屬工廠。

與此同時,前進指揮所將受降命令(修正本)交日軍岡部直三郎大將,命令其9月18日下午3時在漢口中山公園受降堂投降。

舊報記載:市民在斷瓦頹垣間歡呼

◎漢口市區斷瓦頹垣,破敗不堪,但狂歡的激流在每個人的心裡洶涌。孫蔚如等乘船抵達時,民眾夾道歡呼,盛況空前。

自1938年7月25日14時,日軍第六師團波田支隊在黃梅小池口登陸,湖北人民在日寇鐵蹄蹂躪之下,經歷了長達7年的屈辱生活。

武漢終於迎來勝利,但當時的漢口市已是一片破敗影像。1945年9月2日出版的《新蜀報》,題為“漢口市區斷瓦頹垣,馬路坎坷不平”的新聞中這樣描述說:“記者今晨抵達湖北,經漢口一碼頭、鄱陽街、蘭陵路漢口繁華地區,到處盡是破敗影像,沿江馬路兩側坎坷不平,荒草雜生,江面未見有船隻航行,僅有少數船停靠兩岸。漢口往武昌由王家巷一處,每日輪渡往返一次”。

這與光復重生、市民歡慶場面形成鮮明的對照。

1945年9月2日,日本無條件投降簽字儀式在停泊於日本東京灣的美國戰列艦“密蘇裡”號上舉行。第二天,《新湖北日報》在評論《普天同慶》中,深情記下了武漢市民的狂歡:“人類的罪魁,我們的仇敵,終於乞降了。我們不會隱示,狂歡的激流在每個人的心裡浪淘洶涌,雄壯的歌聲繞著大地,勝利的狂歡響徹了雲霄。”

這一天,《新湖北日報》還在頭條報道了我軍向武漢進發的情況:“我孫定超將軍所部於2日正式接收宜昌城,民眾鳴鞭歡迎,均呼中國萬歲口號。我柳際明將軍所部亦通過宜昌,向武漢進發,過宜時,日本士兵沿途向我敬禮,惟服裝破爛,病容滿面,其狀甚慘。其第77旅團長尾埔銀次朗親自歡迎柳將軍,禮貌極周。我宋瑞珂將軍所部昨日亦抵沙市,接收全市,毫發未生其他事件。現三斗坪船已可直接通達漢口,日方保証途中並未布置水雷雲。”字裡行間,充溢著作為戰勝國的自豪。

9月17日,日軍在漢簽降在即,《新湖北日報》報道說,第六戰區司令長官孫蔚如將軍、副司令長官郭懺將軍及長官部首批人員分乘民萬、民來兩輪,於17日下午3時33分到達漢口江漢碼頭,黨政軍各界前往歡迎者極眾,民眾夾道歡呼,盛況空前。

最后低頭:日本大將率屬21萬簽降

◎日軍司令官岡部直三郎戰刀被我少將奪下,入場脫帽敬禮。他顫抖著雙手接過命令書,彎腰簽收,汗如雨下。

“1945年的夏秋之交,武漢人們沉浸在民族復興的喜悅之中。”《日本在漢投降紀實》這樣描述日軍當年9月18日在漢投降過程:“14年前是氣焰囂張的日軍侵華開始的日子,人們選擇這個日子,在中山公園舉行第六戰區受降儀式。”

這一天,漢口中正路(現解放大道)從循禮門至硚口的馬路兩旁,布滿了崗哨。周圍來了很多武漢市民,把中山公園圍了裡三層外三層,都想親眼目睹鬼子投降的場面。我軍五步一崗,特地將一個連的兵力分成10組在中山公園內外巡邏。中山公園西北角的大草坪上,有一座平頂式的橫列房屋,是為表彰清朝湖廣總督張之洞的功績而興建的“張公祠”,祠門上的房額已換為“受降堂”三個金字。

下午3時,一片肅穆中,兩輛軍用摩托車引導著一輛豎著白旗的黑色轎車駛入,停在草坪進口處的武裝警衛兵面前,日第六方面軍司令官岡部直三郎走下車來。他個子矮小,蓄著一撮東洋胡子,全身戎裝,左手握著一把戰刀,身后跟著他的參謀長中山貞武及來福靜島、岡田芳政、清水勖之大佐。

這時,守衛在受降堂台階前的司令長官部少將副官處長蔣虎杰快步上前,從岡部直三郎手中把戰刀奪了過來,帶著他及4名幕僚走向“受降堂”。堂廳正中擺著一長列的會議桌,孫蔚如司令長官身著戎裝,作為我華中地區受降官坐在正中,兩側坐著武漢地區總受降官王敬玫、湖北省政府主席王東原,其他則是軍職師長以上、文職市長、省市黨部主任委員和廳長以上的官員及地方耆宿、民意代表、美軍顧問等,共88人。

岡部直三郎及幕僚走進堂廳,站在孫蔚如面前,脫帽敬禮。孫蔚如站起身,聲如洪鐘,宣讀了“中華民國第六戰區司令長官部司令六戰作命甲第一號”,命令岡部直三郎投降。岡部直三郎,這個在武漢犯下累累罪行的侵華戰犯,耷拉著腦袋,神情呆滯,汗珠不停地從額上、臉上流下。他顫抖著雙手接過命令書,彎腰執筆簽道:“今謹收到,中華民國第六戰區司令長官中華民國35年9月18日六戰作命甲第一號命令一份,當全部遵照執行,並立即轉達所屬及所代表各部隊之各級官長士兵確實遵照……”霎時,全場歡聲雷動,院外爆竹連天。

受降儀式結束后,岡部直三郎及其幕僚4名,仍由兩輛軍用摩托車警戒送歸。隨后,投降后的日軍官兵及日本僑民均由中方日俘管理所分別集中於青山、洪山、大東門、珞珈山等地。9月30日,岡部直三郎被中國軍方逮捕,囚禁於武漢大學,后轉押至上海。1946年11月,岡部直三郎因腦溢血在戰犯醫院中死去。

受降之夜,江城群眾自發上街游行,到處是歡慶的鑼鼓,喜慶的鞭炮。時年18歲的青年徐明庭壓抑不住興奮之情,步行到黃陂老家,將這喜訊告訴窮山僻壤的父母,第一次向父母提出要酒喝,引得祖父詩興大發:“兵氣銷為日月光,初聞涕淚滿衣裳,小孫也識余心樂,竟向高堂索酒喝。”

探訪

今日受降堂

8月29日上午,記者來到位於漢口中山公園內西北角的受降堂。

受降堂是一座面積355平方米的平頂廳堂式橫列建筑,旁邊立有一塊1米多高的漢白玉石碑,上書“受降紀念碑”五個大字,背面刻有碑文:“中華民國三十四年九月十八日,蔚如奉命接受日本第六方面軍司令官岡部直三郎大將率屬21萬簽降於此——第六戰區司令官孫蔚如題。”

作為全國15個受降點中唯一對外開放的受降舊址,受降堂也是“湖北省愛國主義教育基地”。自免費開放以來,共計接待中外游客、學生、軍隊團體達30余萬人次。

記者看到,館內參觀者有白發蒼蒼的老人,也有年紀尚幼的學生。他們大多沉默不言、表情肅穆,常在一處展列牌前駐足許久。據場館工作人員說,有些游客甚至在這裡一待就是幾個鐘頭。

展館留言簿上,記者看到了許多來自各地游客的留言。“參觀了幾次受降堂,心裡都流了血”,潛江江漢油田的何先生的留言,這也是許多游客在參觀之后的真情實感。

歷史應該被銘記,前事不忘后事之師。黃陂區王家河的兩位退休教師寫道,“今日觀展覽,怒火滿胸膛……和平不能忘,國防要加強,實現中國夢,奮力奔小康!”天門的龔女士也寫道,“希望中國一直強下去,再不要看到可怕的戰爭,支持我美麗的國家,中國萬歲!”

鏈接

孫蔚如去向

抗戰勝利后,孫蔚如將軍眼見蔣介石極力准備內戰,營私獨裁。多年前他屢諫蔣介石釋放楊虎城將軍又連遭訓斥,積憤已久,不願再事敷衍,便連電辭職,但均未獲准。遂舉家避居杭州。

1949年春,解放軍渡江前夕,蔣介石安排好飛機逼令孫蔚如遷居台灣,孫蔚如一面派人大肆張揚去台灣購買了住所,一面潛居上海,暗中指示他帶往南方的以原第四集團軍一個加強團為底子組建的國民黨232師參加湖南和平起義。他本人又與中共地下工作者取得聯系,安全到達北京,投入了人民共和國的懷抱。

建國后,孫蔚如長期擔任陝西省副省長、國防委員會委員、全國政協委員等職。1979年,孫蔚如病逝前致書中共中央,客觀綜述自己的一生,衷心表達他對中國共產黨的真誠信服,以及祝願祖國日益繁榮昌盛的心願。