當年華西壩上綠草如茵龍騰虎躍。

古鎮李庄同濟大學舊址。翠宣供圖

金女大家政系的師生正在給孩子分發食品。 本文圖片除署名外由受訪者提供

遷川高校48所,其中,成都8所,樂山3所,綿陽三台1所,宜賓江安、南溪李庄各1所,自貢1所,瀘州瀘縣1所,

其余內遷到重慶、萬縣(今重慶萬州)、江津等地。

9月3日,是中國人民抗日戰爭勝利紀念日。在那場戰爭中,中國的大學遭遇一場浩劫。為避戰亂,一大批高等學府和科研機構顛沛流離,內遷大后方的西北西南諸省。9月2日,湖北人張在軍的新書《當樂山遇上珞珈山》開印,新書講述了武漢大學西遷樂山的歷史往事。根據他的研究,從1937年開始,中國相繼有69所高校內遷。其中,遷入四川的高等院校共計48所,佔戰前中國108所高等學校的44%。

文脈圖存遷川高校最多

遷川高校到底有多少?盡管具體數字尚存爭議,但是,遷入四川的大學數量最多已成業界共識。

張在軍,2004年被公司派駐四川樂山,武漢大學西遷樂山的歷史引發他的興趣,由此開始深挖抗戰時期“遷川大學”的歷史。

抗戰時期大學為什麼要遷來四川?張在軍說,選中四川,是綜合時局相對安全的考量。隨著戰爭推進,廣西在豫湘桂戰役中部分淪陷,雲南在日軍佔領緬甸后也飽受戰爭壓力。

在遷川高校中,1937年從南京遷往重慶的中央大學是第一所。當時,中央大學校長羅家倫積極爭取,轉移學校師生,儀器、圖書等設備的同時,將農學院巨資引進的美國加州牛、荷蘭牛、英國約克夏豬等選種一並運到重慶。“雞犬圖書共一船”的故事因此廣為流傳。

1938年初,武漢大學委派法學院院長楊瑞六和工學院院長邵逸周兵分兩路先期前往四川考察遷校地址。他們本來想選在長江邊,但是,他們很快發現“沿江重鎮重慶、瀘州等地早已被其他高校佔據”。他們隻能繼續北上,好不容易才選定岷江邊的小縣城樂山。當時遷川高校之多,可見一斑。“遷川高校到底有多少?目前一種說法是截至1941年共48所,另一種說法是50所。”張在軍為了弄清這一數字,曾聯系各大高校校史館,加入各大校史、地方志論壇,並購買大量名人回憶錄,希望從中找到蛛絲馬跡。盡管具體數字尚存爭議,但是,“遷入四川的大學數量最多”已成業界共識。

一遷再遷市縣鄉村多級分布

如果說,中央大學的遷川之路尚算順利的話,后來的大學,則沒這麼幸運。“總的說來,內遷后定居一處不再移動的只是極少數。”著有《發現李庄》《風過華西壩》等書的成都民國史學者岱峻說。

岱峻發現,同濟大學遷至李庄已是第六遷。在“8·13”戰火中,同濟大學校址被夷為平地。師生千裡輾轉,先后遷往上海公共租界、浙江金華、江西贛州、吉安,1938年7月遷入廣西八步。1939年春又陸續抵達雲南昆明。在昆明立足未穩,1940年夏天,由於日本加大對雲南的狂轟濫炸,同濟不得不考慮第六次搬遷。

同濟校方委托當時的宜賓中元紙廠廠長、同濟校友錢子寧代為尋覓一個能繼續進行教學活動的地點。“同大遷川,李庄歡迎,一切需要,地方供應。”李庄鄉紳以16字電文,解了同濟大學的燃眉之急。

“到戰爭后期,遷川高校幾乎分布於川內各大市、縣、鄉、村。”經過整理,張在軍羅列出一張自己目前找到的遷川大學分布清單。

成都有8所——1937年,金陵大學最早遷入成都。1938年-1939年間,先后有金陵女子文理學院、上海光華大學、山東齊魯大學、中央大學醫學院及附屬國立牙醫專科學校、國立清華大學航空研究所、山西私立銘賢學院遷往成都。1942年,燕京大學成為抗戰期間最晚遷入成都的大學。

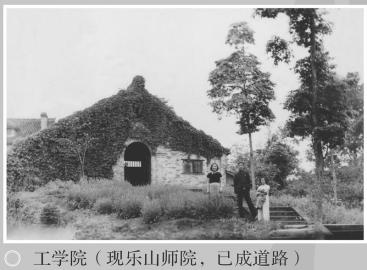

樂山3所——1938年-1939年,國立武漢大學、國立中央技藝專科學校、江蘇省立蠶絲專科學校遷四川樂山。

綿陽三台1所——1938年秋,國立東北大學遷駐綿陽市三台縣。

宜賓江安、南溪李庄各1所——1939年,南京國立戲劇專科學校遷到江安。1940年,同濟大學落戶李庄,直到抗戰勝利。

自貢1所——中央工業職業專科學校。

瀘州瀘縣1所——抗戰勝利前夕,私立東亞體育專科學校自皖南輾轉來到四川,在瀘縣復校。它也成為抗戰期間,最后一所內遷大學。

其余內遷到重慶、萬縣(今重慶萬州)、江津等地。包括南京國立中央大學、復旦大學等。

到抗戰后期,四川的高等學校共有56所,為戰前的4倍,居全國各省之冠。

大師雲集內遷學術生根發芽

無論時局如何多艱,這支入川高校大軍,一時間,讓學界大師雲集四川,星光熠熠。

1942年-1946年,美學大師朱光潛曾在樂山的武漢大學任教。1941級武漢大學外文系的學生楊靜遠曾深情回憶:“那幾年,外文系是文學院四個系中的大系。學生人數最多、最活躍。教師隊伍人才濟濟,各顯神通。課程百花齊放……而最為膾炙人口的要數教務長、名教授朱光潛先生的‘英詩選讀’。”在學生個人藏書寥寥無幾的當時,英詩課上,《英詩金庫》卻人手一卷。

那時的華西壩,也在這一期間匯集從淪陷區遷至此地的金陵大學、金陵女子文理學院、齊魯大學、燕京大學,連同原本在此的華西協和大學,形成了名噪一時的“Big Five”(華西壩五大學)。“壩上風流各路大師雲集,莘莘學子如沐春風。”岱峻形容當時情景。其中,人文學者有陳寅恪、吳宓、蕭公權、李方桂、顧頡剛、錢穆、蒙文通等﹔理工科有生物學家劉承釗,地理學家劉恩蘭,數學家賴朴吾、魏時珍,天文學家李曉舫,皮革學家張銓等。

在李庄,中國古建筑學家羅哲文是直接的受益者。1940年,16歲的羅哲文考入遷駐李庄的中國營造學社,從一個放牛娃成為梁思成的入室弟子。在這裡,羅哲文先后師從劉敦楨、梁思成和林徽因。

在三台,1940年,著名學者金毓黻到東北大學籌備“東北史地經濟研究室”,極短的時間內研究所便初具規模。1942年,國民政府教育部令:改東北史地經濟研究室為文科研究所,研究生畢業給予碩士學位。東大的研究生教育,由此發端。

抗戰勝利后,東北大學師生陸續返回沈陽,而有一支留守隊伍卻在四川生根發芽。四川師范大學副校長唐自成告訴記者,1992年,時任校辦主任的他負責籌備40年校慶。經過走訪調研,他們最終將學校誕辰從1952年,回溯到1946年。“1946年,當時東北大學的部分西南籍師生多方籌措,在原址上成立了私立川北農工學院,后改為川北大學,即四川師大前身。”

歲月深沉歷史關注未完待續

無論岱峻,還是張在軍,十余年來,他們都沉浸在抗戰大學西遷這段歷史中,傾情鉤沉。對他們而言,大眾,尤其是被書寫者后人的真情反饋,已成為持續挖掘的動力,甚至責任。

“當知道我就是岱峻,電話那頭就開始哭泣了。她說,剛看了《風過華西壩》,太好了,太不容易了。”給岱峻打電話的是當時華西壩上金陵大學農經系系主任喬啟明先生的女兒,著名雕塑家喬紅。2013年10月途經成都的她電話邀約見岱峻一面,《風過華西壩》中的一節寫到她的父親。

起初只是以為對方邀約傾訴父女之情的岱峻,去了才發現,喬紅還約了另一位客人,也是當年的金大教師子弟單明婉。盡管她們是世交,卻已經六十年沒見面了。喬紅畢業於中央美院,單明婉畢業於清華大學建筑系。“她們說是《風過華西壩》將她們那些消失的歲月又連在了一起。”

同樣尋書而來的被書寫者后人,也不斷出現在張在軍的生活中。“前幾月,武漢大學歷史系教授李工真到廣州出差,我們見了一面,一見如故。”李工真的父親李國平曾被譽為“東方數學奇才”。1937年,27歲的李國平從法國留學回國,就被中山大學破格聘為數學教授。1940年,李國平受聘武漢大學,隻身遷往樂山任教。從此,他再也沒有離開武大。

在張在軍的書中,李國平與鄭若川的愛情故事佔據較大篇幅。李工真見到張在軍后,激動地講述了他所知的婚禮細節“我母親是國學大師劉永濟的學生,父親是他的好友。父母1942年7月13日舉辦婚禮時,雖然婚宴極其簡單,但劉永濟親自前來主持,令父母激動不已。劉永濟還當場揮毫,寫下《李鄭合婚歌》,這在當時的樂山城傳為佳話,賀詞也成了我家的傳家之寶。”

張在軍告訴記者,幾乎每個星期,都會有被書寫者的后人通過電話、網絡找到他,或表示感激,或暢談父輩情懷。“這股力量提醒著我,歷史的挖掘,永遠未完待續。”(記者 朱雪黎)