記者 王 堯

陳嘉庚先生率團慰問中國抗戰軍民時,曾專程視察滇緬公路,看望南僑機工。

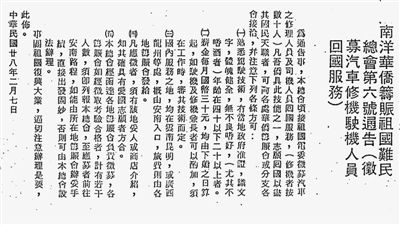

1939年2月,南僑總會簽發第六號通告,號召機工前往祖國服務。華僑青年積極響應,一些外籍人士也加入了南僑機工的隊伍。

從昆明到臘戍全程需行駛七八天,機工們風餐露宿,以車為家。

“再會吧南洋,你海波綠海雲長,你是我的第二故鄉……再會吧南洋,你不見尸橫的長白山,血流的黑龍江,這是中華民族的存亡。再會吧南洋,我們要去爭取一線光明的希望!”

75年前,他們唱著這首《告別南洋》,揮別親友,放棄安逸的生活,奔赴中國抗日戰場,奮戰在“死亡公路”上,視死如歸,撐起“抗戰生命線”。他們中超過一半的人,再也沒能回到親人身邊。

75年后,他們中的健在者已不足15位,多已近百歲高齡,歷經滄桑,聽到這首熟悉的《告別南洋》,依然會紅了眼眶。他們坎坷一生,始終淡泊豁達﹔言及過往,依然無怨無悔。

沒有遠征軍的曝光度,不如飛虎隊聲名遠播,他們的故事塵封多年。他們中有司機、技工,有富家子,有工程師,有商人,他們是——南僑機工,一群抗戰中“特殊身份”的戰士。

熱血:“輪盤日夜無停息,不復山河誓不休”

鮮花、掌聲、蛋糕、交響樂……2014年9月初,為參加紀念南僑機工回國抗戰75周年系列活動,李亞留、蘇榮穩、蔣印生、翁家貴、吳惠民、羅開瑚幾位老人,又一次相聚昆明——這座對他們意義非凡的城市。

這裡是昔日滇緬公路的起點。75年前,抗日戰爭最艱難的時刻,東南山河盡陷敵手,沿海港口相繼淪陷或為日軍封鎖,偏居大西南的滇緬公路一躍成為中國抗戰的生命線,大量的外援物資,需要從這條生命線上運入國內。

當時的中國,汽車還非尋常物,熟練的司機和技工更是緊缺。1938年12月,國民政府正式電請南洋著名華僑領袖陳嘉庚先生代為招募機工回國抗戰。馬來西亞、新加坡、泰國、緬甸、越南、菲律賓、印度尼西亞等國華僑熱情響應,經嚴格選拔,3000多名南洋華僑機工於1939年分9批回到祖國參加抗日。

因為家人反對,當年吳惠民是改名字和年齡悄悄報名的,不過第一次報名還是被拒絕了。“人家要會修車的,會駕駛的,我不懂。我就去租的士,學了一個禮拜。”

75年過去,當年南洋送別的場景在老機工們的記憶中依然那麼鮮活。“帽子到處丟,飛到海裡多少都曉不得。”96歲的羅開瑚說。送行的人太多,馬來西亞檳城碼頭的木質棧橋曾被踩斷,很多人掉進水裡……

機工們在昆明經過短暫的軍訓,便由當時的國民政府軍事委員會西南運輸處分配與編隊,投入到抗戰運輸工作中。他們的主戰場是滇緬公路,武器就是手中的方向盤。

當時的滇緬公路,是抗戰爆發后緊急搶修的簡易公路,上千公裡的路段80%是崇山峻嶺,懸崖、峭壁、深谷、陡坡、急彎不計其數。車禍是南僑機工遭遇的第一個殺手。1939年4月到7月,滇緬公路上南僑機工駕駛的車輛就發生24起車禍。健在的老機工們記憶猶新:戰友邱九良駕駛的車,就在惠通橋山頂上翻入怒江。“人不見了,車也不見了。”

前些年,一位導演想拍一部關於南僑機工的電影,曾請幾位老機工沿老滇緬公路走一回。到達邱九良翻車的怒江東岸老魯田路段時,老機工不約而同地要求停車,祭奠故去的戰友。老人們高喊:“邱九良,我們來看你了!”聲音在怒江大峽谷中久久回蕩,在場者無不潸然淚下。

第二個殺手是瘧疾。南洋機工行經的路段瘴氣襲人,許多機工染上瘧疾后,由於缺醫少藥未能及時治療而身亡。1940年,南僑總會特派員的報告中寫道:“機工、司機患惡性瘧疾者,比比皆是,在是處服務之華僑機工,皆顯面色青瘦,鳩形鵠臉,體格健康損失過半。”

在雲南省檔案館,保存著一份西南運輸處署擬的《華僑機工吳再春烈士殉職紀念碑文》。吳再春是馬來亞華僑,1939年3月回國參加抗戰,在滇緬公路上擔任駕駛員,不幸感染瘧疾,仍抱病堅持工作。1939年7月16日,車至龍陵路段時,突發故障,又恰逢天氣驟變,吳再春唯恐車上運載的物資丟失,堅守車中不願撤離,當救援車隊趕到時,他卻因疾病和寒冷離開了人世,所運物資絲毫無損。

行駛在滇緬公路上,日軍飛機的狂轟濫炸更是家常便飯。為了躲日軍飛機,他們常常要夜間行車,危險更增幾分,卻無人退縮。

“海外歸來志未酬,風塵仆仆群山頭。輪盤日夜無停息,不復山河誓不休!”這是南僑機工第十一大隊補充隊倪鴻聲1940年5月寫下的詩句。1939年到1942年,滇緬公路共搶運約50萬噸軍需物資、1.5萬多輛汽車及大量物資,其中大部分是由南僑機工運送的。據統計,將近一半南僑機工犧牲在滇緬公路上。

離合:生離死別多坎坷,“昆明”“大理”寄深情

1942年5月,為了阻止日軍推進,中國軍隊炸毀了連接怒江兩岸的惠通橋。部分南僑機工被隔斷在怒江西岸的敵佔區,許多人被日軍抓捕殺害。

畹町南僑機工紀念碑管理所所長葉曉東是南僑機工的后代。他的父親陳團圓,為了隱蔽身份,和當地傣族姑娘朗玉寶結了婚,但后來被人告密,遭日軍活埋,當時葉曉東剛出生3個月。朗玉寶帶著兒子四處躲藏,走投無路隻能重新嫁人,葉曉東也隨繼父改姓葉。他最大的遺憾,是手頭連一張父親的照片都沒有,經多方找尋卻一無所獲。“別人說,父親可能是改名參加了南僑機工。我現在最大的心願就是想看看父親長什麼樣。”

少部分幸運者由當地老百姓掩護下來,與傣族姑娘結婚,成家立業。時隔多年,有從事這段歷史研究的學者到訪當地,還能根據英俊、整潔、勤快的特點,從人群中識別出傣族打扮的他們……

怒江東岸的機工們,命運也隨著惠通橋的炸斷而改變。機工們集體失業了,因為人地生疏,缺少保人,找不到工作,“無衣無食,貧病交迫,彷徨街頭,檐下度夜的慘狀令人不忍聞問”。風雨飄搖的時刻,純朴善良的雲南姑娘給了他們家的溫暖,南僑機工們紛紛在當地成家立業。為了拍攝紀錄片翻閱過大量南僑機工老照片的歐陽斌導演說,“即使以今天的標准來衡量,這些從南洋回來的小伙子也完全稱得上帥哥,再加上他們有文化、有技術,贏得當地女孩子的芳心也就不足為怪了。”

現居保山的翁家貴,與保山籍的妻子相濡以沫超過70年。當年,翁家貴已經辦好回南洋的全部手續,卻因為妻子臨時變卦而選擇留下。羅開瑚的妻子方德和是大理人,與他攜手走過50年,相夫教子、甘苦與共,直到去世。羅開瑚和翁家貴在第二故鄉雲南生活了70多年,講話已帶有濃重的雲南口音。

他們中的另一部分,抗戰勝利后選擇了返回南洋。海內外熱心人士為機工的南返付出了很多心力,陳嘉庚先生曾兩次致函國民黨政府,指出南僑機工是為了抗日救國回去的,華僑反對內戰,南僑機工決不能參加內戰,必須讓他們復員回來。“運返少數機工,在政府系力所能及之事,並非挾泰山以超北海,端在肯與不肯耳。”1946年10月到11月,南僑機工上千人終於挈婦將雛踏上了南返的路程。然而,許多機工的親人卻沒能等到這一天。1942年,馬來亞淪陷后,南僑機工的親屬被日軍視為“敵僑”,遭到殘酷殺戮。

南返機工難忘他們拋洒了青春和熱血的紅土高原。回到馬來西亞后,機工李亞留買了輛小巴士跑生意,車子取名“昆明”。另一位南返機工給兩個女兒起名“昆明”“大理”。

留在國內的數百名機工大多命運坎坷。新中國成立后,他們的事跡被長期湮沒,子女受到牽連,還有人含冤慘死。當年女扮男裝成為南僑機工一員的李月美,沒有犧牲在滇緬公路上,卻在“文革”中被打成特務,不堪忍受殘酷的批斗,割腕自殺,兒子楊善中和楊玲薏至今生活困窘。2009年,在海南老家務農的楊善中到畹町參加南僑機工紀念活動,年逾七旬的他沒錢坐飛機,路上用了一個星期,旅費也花完了,還是另一位機工后人林曉昌出手相助,老人才得以返家。

銘記:“赤子功勛”鑒日月,“南僑機工”照汗青

“南僑機工的事跡,再不宣傳就來不及了!”昆明市人民政府外事僑務辦公室副主任張曉明,是兩部南僑機工紀錄片的主要“操盤手”之一,這是他這些年最大的感觸。

“文革”結束后,南僑機工的歷史功績得到國家的肯定和弘揚。1986年,僑務部門開始給健在的南僑機工發放生活補助,並逐年調整提高補助標准。1989年,雲南省人民政府修建的“南洋華僑機工抗日紀念碑”在昆明西山森林公園內落成,底座上刻有“赤子功勛”四個大字。

2009年7月開始,昆明市外事僑務辦公室牽頭,聯合市僑聯、市委宣傳部、昆明電視台等部門,分別攝制了《南僑機工》《我心中的生命線》兩部紀錄片,在海內外反響良好。

2012年,經全國兩會期間政協提案和中央領導批示,中央電視台紀錄頻道開始籌拍該題材的紀錄片。2014年7月7日,中央電視台和昆明市委市政府聯合攝制的六集紀錄片《南僑機工——被遺忘的衛國者》開播。昆明市委常委、副市長關清華在首映式上說,南僑機工的故事是一部壯烈的華僑抗戰史,這裡面有著太多關於義薄雲天、悲歡離合、同仇敵愾、生死與共、不離不棄的章節,有太多的殘缺與圓滿、苦痛和悲愴、執著與堅守。

2009年,歐陽斌執導紀錄片《南僑機工》時,是懷著敬畏的心情上路的。攝制組行程2萬公裡,兩赴南洋,共有17名健在的老機工在紀錄片中出現。在東南亞採訪拍攝時,歐陽斌發現,這裡的華僑華人對南僑機工的紀念活動從未間斷。抗戰勝利第二年,南洋華僑捐款在吉隆坡廣東義山修建了最早的南僑機工紀念碑,碑文寫道:此種愛國精神,至為可封,為國犧牲,誰不敬服?1950年,在馬來西亞檳城又修建了一座南僑機工紀念碑,每年抗戰勝利日,當地華人社團都要組織紀念活動。僑團領袖說:“勇赴國難的義舉在全世界任何國家都應該永遠被紀念。”昆明西山的南洋華僑機工抗日紀念碑已經矗立了20年,然而,攝制組在昆明街頭隨機採訪時,“年輕人沒有知道南僑機工的,甚至很多新聞界的人都不知道。”

《南僑機工——被遺忘的衛國者》導演張兵有同樣的困惑:“不夸張地說,絕大多數人不知道南僑機工。雖然國家僑務部門等機構一直在關心他們,但社會是遺忘的。”

2005年底,南僑機工后人林曉昌先生捐資350萬,在畹町修建了一座南僑機工紀念碑。2011年,馬來西亞、新加坡愛國華僑發起“重走南僑機工抗日滇緬路”活動,100多名南僑機工后人全程共駕車行駛12500公裡,陳嘉庚長孫陳立人也參加了此次活動。馬來西亞歷史研究會秘書長陳鬆青先生說,南僑機工這段歷史被掩埋太久了,舉辦這個活動是想讓更多的人了解它。

2014年9月,南洋華僑機工回國抗戰紀念館在畹町奠基開建,預計明年抗日戰爭勝利70周年時開館。英雄不語,功勛永存。希望南僑機工的愛國情懷,給世人以啟迪。

本文圖片由昆明市外僑辦提供