蔣綬春

圖為:周卓然

圖為:丁思林

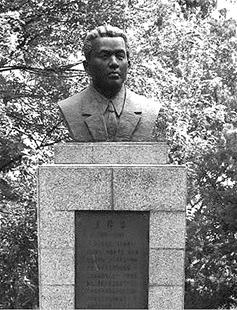

圖為:董毓華(塑像)

圖為:吳隆煮(畫像,左二)

圖為:羅忠毅

圖為:項英

圖為:楊宏明

圖為:易良品

圖為:郭國言

圖為:趙義京

圖為:鄭行福

圖為:楊學誠

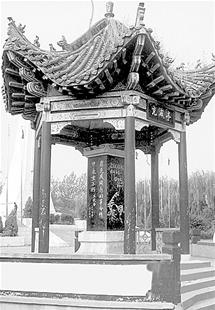

圖為:唐克威烈士紀念亭(河南杞縣)

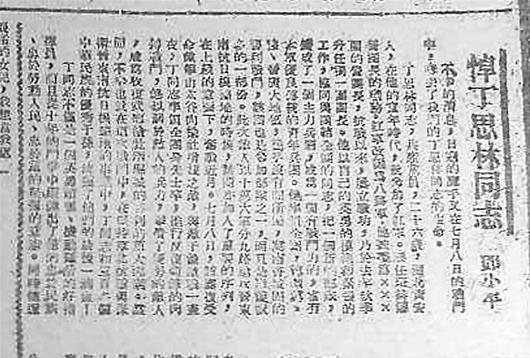

圖為:1939年11月16日,新華日報刊發《悼丁思林同志》,作者鄧小平。

83年前的今天,日本帝國主義在沈陽發動九一八事變。從此,中國人民揭開局部抗戰的序幕,直至1945年抗戰全面勝利,歷時14年。其間,無數英烈為挽救民族危亡、實現民族獨立和人民解放、維護世界和平與國際公平正義,舍生取義,壯烈犧牲。

為永遠銘記抗日英烈的不朽功勛,今年9月1日,民政部公布第一批在抗日戰爭中頑強奮戰、為國捐軀的300名著名抗日英烈和英雄群體名錄。

記者經過查閱,發現其中有湖北籍抗戰英烈13人。他們犧牲時都正當壯年——最年輕的丁思林,僅26歲﹔最年長的項英,也隻有43歲。以下簡述其人其事,以志紀念。

(1904-1938,鐘祥人)周卓然

帶傷重返前線 黃埔悍將戰死

1904年出生在鐘祥市豐樂鎮。黃埔軍校第6期畢業。歷任國民革命軍陸軍排長、連長、營長、團長、騎兵旅副旅長、旅長等職。

抗戰全面爆發后,周卓然隨部開赴察哈爾地區,沿平綏路東段阻擊日軍。1938年4月,為策應徐州會戰,打擊日軍,傅作義發動綏南戰役,先后收復清水河、和林縣城(今內蒙古和林格爾縣)。周卓然率部增援傅作義的第35軍,在和林縣察圪洞與日軍岩田騎兵聯隊遭遇,激戰兩晝夜,擊潰日軍。周卓然在戰斗中負重傷,回家鄉養傷。

1938年秋,前方告急,周卓然不顧傷情尚未痊愈,率部趕赴前線。途經山西黃河渡口風陵渡北岸時與日軍遭遇,戰斗中,中彈犧牲。年僅34歲。

記者了解到,目前在鐘祥,還有很多人不知道出了周卓然這樣一位抗戰英雄。

(1907-1939,蘄春人)董毓華

“一二·九”學運領袖 冀東抗日聯軍司令

曾化名王春裕、王仲華等。1907年出生在蘄春縣獅子口鎮董沖。1933年7月考入北平中國大學政治經濟系學習。9月,組織成立了中國大學學生救國會,任第一任主席,參與組織“一二·九”學生運動。

1938年7月,冀東大起義爆發。他親臨前線,率部收復北寧鐵路以南失地,並在友軍配合下,一舉攻克灤南、樂亭兩縣城。后因敵人集結重兵反扑,部隊被迫向平西轉移。10月,率部沖破敵人的重重圍堵,到達平西。在平西整訓期間,被任命為八路軍冀東抗日聯軍政委,后又任聯軍司令員。1939年6月,因積勞成疾,身患重病,在淶水縣蓬頭村軍區醫院病故。年僅32歲。

為紀念先烈,蘄春縣建立了以董毓華名字命名的毓華中學。

(1907-1941,襄陽人)羅忠毅

指揮蘇南游擊戰 重圍中激戰犧牲

原名羅宗愚,1907年出生在襄陽。1931年參加寧都起義。后到瑞金入紅軍學校學習。1934年中央紅軍主力長征后,在閩西南地區堅持3年游擊戰爭。

抗戰全面爆發后,參與創建以茅山為中心的蘇南抗日根據地。參與指揮水陽伏擊戰、官徒門奇襲戰等戰斗。1940年7月新四軍江南主力北渡長江后,留蘇南堅持敵后抗日游擊戰爭。

1941年4月任新四軍第6師參謀長兼16旅旅長。同年11月28日,日軍糾集3000余兵力,突襲江蘇省溧陽縣塘馬村。羅忠毅為了使機關安全撤出,指揮阻擊部隊竭力拖住日軍,陷入敵軍重重包圍,戰況空前激烈。終因寡不敵眾,羅忠毅和270余名指戰員全部犧牲。時年34歲。

2009年,羅忠毅被評為“100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模范人物”。

(1910-1942,紅安人)楊宏明

率兩個團反攻日軍 親自上房用機槍掃射

1910年出生在紅安縣二程鎮三裡崗村。曾參加黃麻起義、中央蘇區歷次反“圍剿”和長征。

抗戰全面爆發后,奉命到華北敵后開展抗日游擊戰爭。1941年秋至1942年春,調任冀南軍區第4軍分區司令員。

1942年4月,楊宏明率兩個團攻打發動大“掃蕩”的日偽軍,他爬上房頂用機槍掃射敵人。敵人不甘心失敗,月底又糾集大量兵力圍攻。楊宏明指揮部隊聲東擊西,成功突圍。在突圍中,楊宏明不幸中彈犧牲。時年32歲。

新中國成立后,楊宏明烈士的遺骨與左權等英雄遺骨都移葬在河北邯鄲烈士陵園內。河北臨西縣有條“宏毅大街”,即為紀念楊宏明和另一烈士孫毅民。

(1910-1943,麻城人)易良品

參加晉冀豫奠基之役 指揮冀南反掃蕩惡戰

1910年出生於麻城市順河鄉易家畈。1927年參與發動黃麻起義。曾參加長征並身負重傷。

抗戰全面爆發后,易良品任八路軍第129師第772團團長,參加粉碎日軍九路圍攻的長樂村戰斗,此次戰役的勝利,為晉冀豫抗日根據地的建立舉行了奠基禮。

1940年8月,八路軍發動百團大戰。易良品率部全線攻擊,參加破路。1942年,調任冀南軍區第6軍分區司令員。這年,日軍對冀南抗日根據地的“掃蕩”、“合圍”700余次,易良品率領軍民無日不處於緊張的戰斗生活中。

1943年3月15日,分區在駐地冀縣劉庄召開政工會議,又轉移到棗強縣楊庄宿營。次日,被敵軍包圍。易良品指揮與會人員分路突圍,自己被子彈擊中腹部。25日,因傷勢惡化而犧牲。時年33 歲。

1949年11月,易良品烈士的忠骨被移葬於晉冀魯豫烈士陵園。

(1914-1943,黃陂人)趙義京

突圍時身中數彈犧牲 原棗北縣因他改名

1914年生,黃陂人。曾參加長征。到達陝北后,入抗日軍政大學學習。

抗戰全面爆發后,趙義京隨八路軍129師開赴太行,轉戰華北,開展游擊戰爭。1939年9月,調任冀南軍區第5軍分區參謀長,后任副司令員、司令員。

1940年冬,日軍在華北進行“治安強化運動”,實施“鐵壁合圍”和“囚籠戰術”。趙義京派若干小分隊深入敵后,拔掉敵人薄弱據點。

1943年8月30日,冀南第5軍分區在棗北縣開完全區大隊長以上干部會議后,突然被2000多日偽軍包圍。趙義京指揮部隊連續突圍。不幸身中數彈,壯烈犧牲。副司令員陳躍元也在這次戰斗中犧牲。

為了紀念兩位烈士,棗北縣改名為“趙陳縣”。1984年,在當地西江官村,修建了趙陳烈士紀念碑。

丁思林(1913-1939,紅安人)

26歲團長陣亡 鄧小平撰文悼念

1913年出生在紅安縣(原黃安縣,下略)杏花鄉丁家崗。曾參加長征。抗戰全面爆發后,1938年9月任八路軍第129師386旅新1團團長。

1939年2月,在曲周縣香城固伏擊戰中,粉碎了敵人破壞冀南根據地的陰謀。因表現出色,新1團被朱德贊譽為“模范青年團”。

1939年7月5日,日軍109師團107聯隊3000多人向晉東南抗日根據地大“掃蕩”。6日,丁思林率新1團在雲族鎮同敵人激戰兩天。8日,日軍糾集兵力再次發動進攻,為掩護部隊撤退,他主動阻擊日軍進攻。激戰中,頭部中彈犧牲。年僅26歲。

為表達對丁思林的哀思,時任八路軍第129師政治委員的鄧小平寫了《悼丁思林同志》,刊發於新華日報(上圖)。

吳隆煮 (1914-1940,紅安人)

陳賡帳下虎將 百團大戰中犧牲

1914年出生在紅安縣曹門灣。曾參加長征。抗戰全面爆發后,1937年底到1938年4月,隨部隊轉戰到晉東南地區,屢立戰功。

1938年5月29日,日偽軍800多人偷襲八路軍第129師386旅旅部駐地磁縣彭城鎮,吳隆煮率1營參加戰斗,連續6次打退敵人進攻。陳賡旅長贊道:這一仗,勝利保衛了彭城。

1939年11月任386旅補充團政治委員。1940年補充團改為17團,任副團長。

1940年8月,參加百團大戰。21日,吳隆煮率領戰士與日軍板津大隊展開白刃格斗。激戰中,吳隆煮為掩護通信員,中彈犧牲。

項英(1898-1941,武漢人)

與葉挺陳毅創建新四軍 多次粉碎皖南“掃蕩”

原名德隆,曾化名江鈞、張成。祖籍武漢市江夏區舒安鄉項家村,幼時就讀於武昌育才小學。

1920年領導布廠工人罷工。1922年出席中共二大。參與領導1923年京漢鐵路大罷工、1925年滬西日商紗廠工人罷工。1926年,發動武漢工人配合北伐軍攻克武昌。1928年2月至7月,任中央臨時政治局委員、常委。后曾任中華蘇維埃共和國中央執委會第一副主席等職。1934年10月紅軍主力長征后,留在南方與陳毅等一起,堅持艱苦卓絕的南方游擊戰爭。

抗戰全面爆發后,任新四軍副軍長兼政委。在武漢與葉挺共同組建新四軍軍部。隨后與陳毅等分赴各游擊區,將南方八省13個游擊區的紅軍和游擊隊編組成新四軍。與葉挺一道,指揮部隊多次粉碎日偽軍對皖南的進攻和“掃蕩”。

1941年皖南事變后,輾轉隱蔽。3月14日,在安徽省涇縣赤坑山蜜蜂洞被叛徒殺害。

郭國言 (1913-1942,黃陂人)

指揮作戰時 炮彈在他身旁爆炸

1913年出生在黃陂縣(今武漢市黃陂區,下略)。1929年參加紅軍。經歷第五次反“圍剿”失敗后,隨部隊長征。1937年2月,進抗日軍政大學二期學習。

1937年9月,隨八路軍總部、第129師開赴華北抗日前線。1940年任太行軍區第3軍分區司令員兼山西決死隊第3縱隊副司令員。

1942年2月9日,日偽軍對根據地進行大“掃蕩”。郭國言率部阻擊進犯武鄉縣太有鎮的日偽軍。戰斗進行至黃昏,敵人用大炮狂轟濫炸。郭國言一面指揮作戰,一面觀察敵情伺機轉移。突然,一顆炮彈在他身旁爆炸,郭國言壯烈殉國。時年29歲。

郭國言犧牲后,八路軍129師師長劉伯承、政委鄧小平稱贊他為“最忠於中華民族解放事業的戰士”。

1950年,郭國言的遺骨埋葬在晉冀魯豫烈士陵園。

鄭行福(1908-1943,紅安人)

從延安調往新四軍 反“掃蕩”中被俘遇害

1908年出生在紅安縣檀樹崗清水塘。1929年參加紅軍。曾參加長征。

抗戰全面爆發后,1938年3月,從延安調到新四軍工作。1938年11月,任新四軍江北游擊縱隊政治部副主任,后任政治部主任。皖南事變后任新四軍第7師供給部部長。

1943年3月17日,日軍第116師團和第15師團各一部及偽軍共6000多人,分8路向皖江抗日根據地巢縣、無為中心區大舉“掃蕩”。鄭行福在反“掃蕩”戰斗中不幸被俘,押解到安慶遭日軍殺害。

唐克威(1913-1943,棗陽人)

打到最后一顆子彈 慨然飲彈自盡

原名徐德乾。1913年出生於棗陽市七方鎮徐橋村。1932年考入北平大學法商系。1935年在“一二·九”學生運動中遭逮捕,后被營救獲釋。

抗戰全面爆發后,歷任冀魯豫邊區第3地委書記、第8地委書記兼軍分區政治委員等職,被譽為勇於和善於開辟新區的“開荒干部”。

1943年1月9日,唐克威抵達河南杞縣南部,召開水東地委擴大會議,傳來日偽重兵掃蕩水東根據地中心區的消息。會議決定大家分散活動。1月27日,唐克威率百余人到達杞縣東南邊緣,與乘坐20多輛汽車的數百敵偽遭遇。唐克威想以河流阻擋敵軍汽車隊的前進,不幸墜馬落入河中,他一邊掩護戰友,一邊撕毀文件,當打到最后一顆子彈時,飲彈自盡。時年30歲。

在棗陽市烈士陵園,存有楊得志、趙紫陽為唐克威烈士的題詞。

楊學誠(1915-1944,黃陂人)

清華學子投筆從戎 率部擊斃日皇室成員

又名奇山。1915年8月出生,黃陂人。1934年秋考入清華大學。1935年參加“一二·九”學生運動。1936年加入中華民族解放先鋒隊。同年秋任中共清華大學支部書記。1937年5月,跟隨劉少奇、彭真到延安參加中共全國代表會議。

抗戰全面爆發后,先后在北平、武漢、濟南、南京等地開展抗日救亡活動。1938年6月后,曾任中共湖北臨時省委委員兼青委書記、中共鄂中特委書記、新四軍第5師鄂皖兵團指揮部政委等職。

1939年3月31日,率應城縣抗日游擊隊在公安寨設伏,擊斃日軍慰問團團長(日本皇室成員)及以下10余人。

1943年初,他從鄂南返回江北,身患多種疾病,仍抱病工作。1944年3月,楊學誠隨軍轉移,在大悟山北麓高家窪病逝。時年29歲。 (記者 蔣綬春)