楊耀健

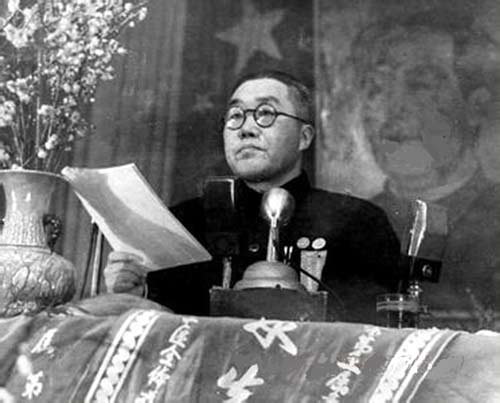

曹荻秋(1909∼1976), 四川省資陽縣人。1929年9月加入中國共產黨,擔任成華縣中心區委宣傳部部長,1930年10月參加廣漢起義,代理蘇維埃主席兼任第二縱隊政治委員。起義失敗后撤退到重慶,任中共重慶市委宣傳部部長。此后一直參加民主革命,1949年6月任西南服務團總團副主任兼第一團團長,隨軍南下,重返山城。

廢寢忘食忙接管

1949年12月11日,根據中央人民政府電令,重慶市人民政府成立,陳錫聯任市長,曹荻秋任副市長。當時重慶為中央直轄市,西南軍政委員會駐地。國民黨垮台,舊人員跑的跑,藏的藏,機關學校群龍無首。當務之急,是要建立新政權,運轉國家機器。

曹荻秋領導的西南服務團重慶支隊,定額2472人,進軍途中很是壯觀,但要接管這座上百萬人的大城市,卻顯得捉襟見肘。當時,重慶有廠礦企業464家,學校352所,還有大量銀行、倉庫、房產、公共設施等,到處需要人手。盤算下來,像101鋼鐵廠(后更名為重慶鋼鐵公司)、民生輪船公司這樣的大型企業,最多隻能派出1個軍代表和3個聯絡員。所有干部都派出去了,告急的電話依然響個不停。

市委召開緊急會議,曹荻秋在會上提出“寧緩勿急,穩步前進,廣泛發動和依靠工人、職員,自上而下按系統有秩序接管”的方針,隨即成立了政務、軍事、后勤、房地產、財經、交通和文教7個接管委員會,按系統歸口對物資、財產、檔案和人員全面接收。

曹荻秋安排召開各界代表座談會,邀請劉伯承、鄧小平到會講話,安定人心,號召代表聯系群眾,協助接收。這樣的座談會在12月內就開了5次,對象分別為工人、學生及青年代表、文化教育界、工商界和上層統戰人士。

為解決人手不足問題,曹荻秋除敦請短期培訓性質的西南革命大學分配學員,請原川東地下黨同志協助工作外,還請示西南局,獲准留用一部分政治上無問題的舊人員,特別是學有專長的工程師、會計師、教師等。

全市同時開展肅清反動勢力活動,1950年1月抓捕匪特1315人,解散了由舊軍警組成的“保民軍”﹔市政府頒布《戶籍登記管理辦法》,對戶籍進行核對、清查、重新登記﹔解散舊碼頭工會,懲辦了惡霸連紹華﹔成立車輛登記處,整頓交通秩序﹔收容散兵游勇、妓女乞丐。

曹荻秋領導的西南服務團發揮了骨干作用,短短53天順利接管重慶,建立了各級人民政權。社會秩序初步建立,老百姓基本安居樂業。他事必躬親,文件、報告、講話稿都自己動筆,凡是找他的電話都自己接。羅士高(曾擔任重慶副市長——編者注)在回憶文章中寫道:“荻秋同志工作勤奮,很少業余愛好,工作之外還是工作。由於睡眠不足,他的眼瞼浮腫,由於做報告、開會講話過多,很長一段時間聲音嘶啞。”

1950年10月,市長陳錫聯調任炮兵司令員。1951年1月,在第二屆重慶各界人民代表會議協商委員會上,曹荻秋當選重慶市長。

驚濤駭浪巧應對

樹欲靜而風不止。解放初期的重慶,銀元券擠兌風潮和投機倒把同時襲來,威脅新生政權。

為統一流通幣制,人民政府宣布人民幣為唯一合法貨幣,國民黨時期發行的銀元券1萬元,可兌換人民幣1元。

起初這種兌換還井然有序,但剛過一天,一個謠言不脛而走,說人民政府此舉是襲用聚斂的老譜,意在搜刮民脂民膏。還有些面目可疑的人,站在街頭高價收購銀元,散布對人民幣的不信任情緒。接著,又有謠言掀起軒然大波:兌換率說不定哪天就要縮水,如不及時脫手,到頭來將會變成一張廢紙。

飽經憂患的重慶市民從前吃夠了鈔票貶值的苦頭,擔心慘禍重演,翻箱倒櫃,將金元券、銀元券乃至不值錢的銅板全部帶上,馬不停蹄跑到最近的銀行,排成一條長龍。

可怕的擠兌發生了。每個兌換點都被圍得水泄不通,市民的呼喊聲匯成一股震耳欲聾的喧囂,壓倒了汽車的喇叭聲、輪渡的汽笛聲和警察的哨音聲。人們爭先恐后擠向銀行緊閉的鐵柵欄,煙霧和灰塵在上空團團翻滾,那些淌著汗水的面孔漲得彤紅。

各兌換點的干部縋窗而出,站在長條板凳上,舉著個鐵皮話筒,一遍又一遍地保証人人都能兌換。但他們越是解釋,人們越是不聽。

人民幣的庫存迅速下降。人民政府的信譽,正經歷著前所未有的危機。

曹荻秋向鄧小平求援,鄧小平把部隊所帶的款子暫時撥給地方,並電告中央從鄰近地區空運一批鈔票來。

3天后,一輛輛運鈔車開到各兌換點,銀行干部干脆把錢放在鐵欄杆后面,堆得像座小山,人人都能看見。狂暴的人群安靜下來,變得心平氣和,像突然發作時一樣,擠兌又突然平息下去。曹荻秋到銀行時,兌鈔者已寥寥無幾。

1950年春節前后,米、油、糖、棉紗等基本生活品物價狂漲,投機糧商以政府牌價購進大米,待脫銷時以高出一倍以上拋出。幾個面粉廠老板四處搶購小麥,一度造成面粉缺貨,人心浮動。

曹荻秋率領市財委干部深入調查研究,分析預測。他一方面請求西南財委從川西、川南緊急調撥糧食支援,一方面向市糧食部門提出懲治奸商的措施:“他們漲,我們也漲。待奸商們大量搶購后,所有糧店統一降價,敞開供應,使他們得到教訓。”這一招十分見效,囤積居奇的投機者都遭到沉重打擊,再不敢輕舉妄動,全市物價趨於穩定。

曹荻秋的腳步不止於此。他隨即推行保值措施,以熟米3市斤、雙喜白布1市尺、菜油1兩、鹽1兩、合槽煤3市斤為1個折實單位,以此核發公教人員工資,並發行公債,吸納社會游資。

他在斗爭中學習斗爭,思考的重點逐步從革命轉變為執政。

抓好生產促發展

101鋼鐵廠在解放前夕陷於停工,不冒煙的紅磚大煙囪,矗立在凋敗的廠房上。軌梁車間一片死寂,油漆斑駁的行車爬滿蜘蛛網,馬丁爐漲鼓鼓的肚子沾滿粉塵,冷卻池早已干涸。在長江邊有幾座日益縮小的煤堆,缺乏燃料的工人家屬三三兩兩從那裡把煤炭拿回家。

陪同西南工業部部長段君毅前來視察的曹荻秋倒吸一口涼氣,這哪像是西南最大的鋼鐵廠呢?破破爛爛的,比垃圾站好不到哪裡去。

軍代表邊走邊介紹情況,廠裡主要機器設備是抗戰時期從外地撤遷來的,其中最老的是漢陽煉鋼廠晚清時進口的,老掉牙了。

曹荻秋直奔主題:“成渝鐵路即將開工,等著鋼軌用,101廠要盡快復產。”

軍代表反映說,解放前國民黨為了加緊軍需生產,指令廠裡日夜加班,根本顧不上維修,所以不少設備需要仔細檢修。軌梁廠恢復生產大約需要3至5個月,還要看零配件齊不齊。動力廠、焦炭廠的情況也差不多。還有就是廠裡的工人幾個月未拿到工資,有技術的已外出謀生。

曹荻秋叫軍代表把所缺零配件列成表格,派人去華東採購。對凡是回廠上班的工人,工資照發不誤。外出的工人要派人去找,互相通知。

101廠復工那天,曹荻秋親自去作動員報告。他說:“修建成渝鐵路,是四川人民多年的一個夢想。希望你們發揚工人階級的優良傳統,多產鋼,多軋鋼軌,早日建成新中國第一條鐵路!”

天府煤礦是盧作孚早年在北碚開發的,抗戰時期與孫越崎的“中福”公司合並,年產量最高達45萬噸,可提供重慶二分之一的能源。曹荻秋數次前往,關心生產。那些日子,企業開工壓倒一切,他為此而會見專家、請教學者、聽取匯報、擬發文件。

1950年的“五一”勞動節,101廠軋制出第一根鋼軌,保証了成渝鐵路鋪軌需要﹔中國民航首批開航5條航線,其中有4條通往重慶﹔民生輪船公司的“沅江”號登陸艇,裝載首批供應成渝鐵路的蒸汽機車、貨車車廂等物資,駛抵九龍坡碼頭,隨即投入使用﹔在天府煤礦,煤車滾滾,滿載著希望運出窯洞。經曹荻秋協調,部分私營工廠也獲得訂貨單,開工生產。

曹荻秋向中央人民政府報告:重慶經濟正在復蘇。

聚集人心講政策

新生政權建立后,曹荻秋歷任重慶市各屆人民代表會議協商委員會第二、三、四屆主席。1955年2月,他被選舉為重慶市政協第一屆主席。

曹荻秋十分重視和善於做統戰政協工作。擔任市政協主席后,他就制定了市委與各民主黨派緊密聯系的“雙周座談會”,這個傳統延續至今。當了解到由於種種原因,重慶當時隻有民盟、民建、農工3個民主黨派,成員僅547人,低於其它大城市,他非常關心,要求統戰部主動協助他們,重新登記和發展民主黨派組織。

在市人民政府委員人選問題上,曹荻秋注重對民主黨派和無黨派代表人士的安排。在第一屆33名委員中,他安排黨外人士13名,佔全體委員三分之一﹔市工商局成立,他安排一位工商界黨外人士任副局長﹔市衛生局成立,任命著名老中醫、黨外人士宦世安為副局長﹔市企業局成立,又安排黨外人士徐崇林任局長。此外,安排黨外人士l3人為全國人大代表、9人為全國政協委員﹔向西南局推薦百貨業巨頭、“寶元通”公司老板黃涼塵出任西南貿易部部長,在黨外人士中引起很大反響。

當黨內有人表示不理解時,曹荻秋說:“我們要安排黨外人士,讓他們有職有權,使他們感到‘朝中有人’。團結一個代表性的人物,就可以團結一大片,就可以把一個階層的人團結在黨的周圍,有利於建設社會主義。”

曹荻秋對工商界人士坦誠相待,肝膽相照,經常找人談心,與他們建立良好的關系,帶頭做到對他們“政治上信任,工作上依靠,生活上關心”。他在第二屆“各代會”上當選市長后,尊重黨外副市長胡子昂,要求市委辦公廳在各方面為其創造條件,使之有職有權,一呼百應,政令暢通。他還對市工商聯黨組書記余躍澤說:“工商聯的日常事務由胡子昂作主,人家是內行,你要協助他。”陳雲在中央財經會議上有個重要講話,涉及重慶一些問題,曹荻秋也叫余躍澤專門到胡子昂家中去傳達。胡子昂感動地說:“市委和曹市長對我這樣信任,沒有把我當外人,我一定努力做好工商聯的工作。”

遇上政治運動時,他也盡可能照顧統戰對象。土改初期,地方農會擅自持槍進城抓人,索討押金,導致上層統戰對象恐慌。經請示劉、鄧首長,市委成立城鄉減租退押協進會,下鄉調查工商業者的土地關系、租佃情況,研究保護城市私營工商業者少受或不受影響﹔吸收工商界代表人士參加推進減租退押工作,動員工商業兼地主者回鄉協商辦理減退手續,號召資本家擁護和支持農民,自覺割掉封建尾巴。

時任分管農業的市委副書記辛易之在回憶錄中寫道:“荻秋同志堅持黨的統戰政策,在退押和土改運動中保護上層統戰人士過關。他自己掌握了一個名單,哪些人應該保護,他心裡有數。”

園林處處傳佳話

隨著經濟的恢復發展,市民的文化需求也提上了議事日程。群眾反映,重慶隻有一個早年修建的中山公園,節假日缺乏娛樂場地。西南局第一書記鄧小平指示,不僅要讓群眾打物質牙祭,還要打文化牙祭。他提議修建重慶市勞動人民文化宮,並要求市委、市政府搬遷,讓出“王園”“渝舍”,分別改建為公園和少年宮。

曹荻秋以此為己任。在中山二路與中山三路之間的石馬崗,有一所川東師范學校,創辦於1906年,是清政府在重慶創辦的第一所新式學堂。1950年下半年,該校醞釀與女子師范學校和重慶大學的文科合並,組建西南師范大學。曹荻秋正愁無地建公園,聞訊喜出望外,決定在此修建文化宮。

不待學校搬遷,他就派人去搞規劃設計,要求大氣端庄,與西南大區的地位匹配。園林專家送來圖紙,他逐一過目,對借鑒蘇聯式圓柱大門、影劇院、浮雕、噴泉等贊賞有加,說是多花一點錢也要做好。

1951年7月文化宮動工興建,曹荻秋參加奠基儀式。那天氣候炎熱,不少人隻穿襯衣,他卻一絲不苟穿著中山裝,冒著驕陽揭下覆蓋基石的紅綢。他說,為勞動人民建造公園還是頭一遭,心裡真高興。

施工期間,曹荻秋幾次到工地視察,隨時解決問題。1952年7月文化宮竣工,鄧小平為之題詞,曹荻秋出席了開宮儀式。

“渝舍”緊鄰中山二路,內有小別墅數幢,其主人楊森,是國民黨政府的舊市長。“渝舍”作為官僚資產被接收,市政府遷入其中。曹荻秋考慮騰出這裡,用以修建少年宮。一些干部舍不得這裡的好環境,住家又多在附近一帶,上下班方便,對搬遷有意見。

曹荻秋在干部職工大會上說:“小鳥長大后,知道去尋找食物供養母親,這就叫反哺之恩。過去老百姓支持咱們打江山,流血流汗,現在該是報答他們的時候了。”在辦公用房格外緊張的情況下,市政府遷出“渝舍”,少年宮開建。

“王園”建在枇杷山頂,可俯瞰兩江,風景絕佳,原為國民黨四川省主席王陵基的公館,接收后為中共重慶市委駐地。1954年11月,西南大區撤銷,市政府遷入人民路原西南軍政委員會駐地,市委遷入中山四路原中共西南局駐地,搬出“王園”。

1955年,“六一”兒童節少年宮落成,同年枇杷山公園開放。曹荻秋還指示在臨江門修建了大眾游藝園,每天演戲、放電影、表演雜技、演出曲藝。對這些往事,老市民至今津津樂道。

人民公仆美名揚

曹荻秋任市長后,住在“渝舍”一個套間裡,那既是他的宿舍,也是辦公室。白天人來人往,夜晚通宵達旦。他3餐都在食堂打飯吃,外出開會和檢查工作,總是盡量趕回機關用餐。他不吸煙不喝酒,喝茶則自帶茶葉。進城后他一直穿軍服,直到慶祝重慶解放一周年,要陪鄧小平檢閱游行隊伍,行政處才給他做了1套粗呢子制服。其家屬來渝,全家6口搬到羅家灣宿舍。秘書結婚沒房子,又讓出1間給秘書作新房。

他如此克己,對群眾之事卻件件上心。

修建文化宮時川東師范學校搬遷,校內有一幢小樓,屬於老校長聶榮藻的私產,對方雖然表示願意無償捐獻,曹荻秋還是叫財政局作了補償。有一位老教師去世,家屬無力另覓住處,曹荻秋請房管局分配了公房,全家老小很感激。

“淑德”女子中學校舍窄小破舊,沒有活動場地。校長龔燦光抱著姑且一試的心理,登門求見市長。曹荻秋不僅和藹接待,記錄了學校的情況,十多天后還親臨學校視察,批示教育局將該校遷到新劃撥的黃桷埡校區擴建。當龔燦光一再道謝時,曹荻秋的回答是:“舊社會一些開明士紳對辦教育尚且盡財盡力,我們共產黨的干部更應該有這個覺悟啊。”

他指示在朝天門建起搬運工人大廈,在大溪溝、小龍坎建起工人新村。他改造了主要馬路干道,引進了無軌電車,完善了自來水管網,新增了路燈。

曹荻秋與廣漢起義時的老戰友劉連波談心時說:“我們都是幸存者。大革命時期許多同志都倒下了,他們來不及做的事,我們要完成。”他說,人民抬舉他做市長,系在自己行為杠杆上的,不能只是數據統計排名上的小輸小贏,更不是三年五載的台上台下。他要切實為人民謀福利。

曹荻秋常挂在嘴邊的一句話就是“爭取”二字。不是強硬的命令,而是委婉的要求。打仗要爭取勝利,企業要爭取完成指標,學生要爭取高分。沒有到手的東西,不爭取就到不了手。已經到手的東西,不爭取就不能鞏固,甚至會重新喪失。爭取就得少說點空話廢話,多做點真事實事。

中央人民政府每年編制預算,他總要盡力爭取為重慶多撥一點款。1953年,賀龍提議成立西南川劇院,修建以演出川劇為主的“重慶劇場”。市財政困難,無力承擔。曹荻秋講爭取,叫市財政先撥一些啟動經費,其它依靠社會贊助和演員演出捐款,居然建成了一座像模像樣的大劇院﹔失業工人為數眾多,還要安插部分游民,有的單位叫苦。曹荻秋又講爭取,提出“兩個人的飯3個人吃”“低工資高就業”的辦法,保証每個家庭至少有1人就業。

曹荻秋在重慶工作了6年,1955年11月調上海任職。老同事對他的評價是:“全面、穩重、勤懇、簡朴、正派。”

(作者系重慶文史研究會副會長兼秘書長)

| 相關專題 |

| · 期刊選粹 |