記者 申孟哲

2015年04月03日08:57 來源:人民網-人民日報海外版

|

|

建設者們 |

|

|

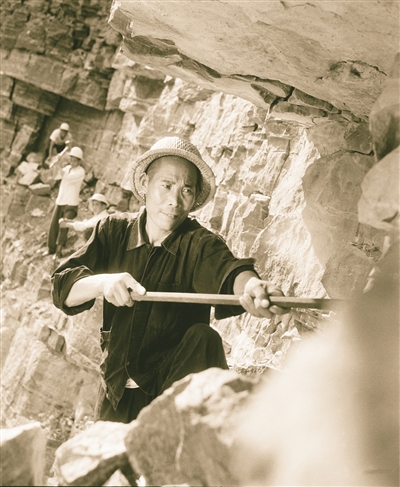

鑿洞能手王師存 |

|

|

通水后的笑容 |

|

|

紅旗渠 |

|

|

太行山 |

|

|

紅旗渠青年洞 |

|

|

圖為經典老照片“凌空除險” |

向前,望不到首﹔向后,看不到尾﹔抬頭,是陡峭的石壁﹔俯首,是無盡的深淵﹔耳旁,是呼嘯的山風﹔腳下,卻是清澈的流水。

這就是被稱為“人工天河”的紅旗渠。站在它的砌牆上行走,會是一種極限的體驗。而如果以航拍飛機的角度俯視,則會看到在巍峨高聳的太行山之間,有一條蜿蜒曲折的水在半山腰間穿行。

1960年,世世代代苦於吃水的河南林縣(今河南林州市)人,以“重新安排林縣河山”的膽魄和勇氣,用落后的工具和無數的人力,生生在太行山脈間開辟了一條全長達1500公裡的渠道,將北部的漳河水引入林縣,也將“紅旗渠精神”永遠鐫刻在了險惡的自然環境間。

2015年4月5日,紅旗渠總干渠通水50周年。當年的許多修建者,或已不在人世,或已步入耄耋之年。

但在今天回顧那段歷史,你會發現,“紅旗渠精神”依然是常新的,不老的,年輕的,青春的。

1 十年九旱 水貴如油

一片苦苦求水的焦渴土地

今年已經年近90歲的楊貴老人,依然記得60多年前聽到的那個故事。

那是民國年間的事了,當時,林州市的名字還是林縣,桑耳庄的幾百戶人家,常年要到4公裡外的黃崖泉擔水吃。有一年除夕,為了吃頓餃子,老漢桑林茂一大早便去挑水,但取水的人太多,於是這一走,就從天明到了日落。新媳婦王水娥便到村頭迎接公公,可接過水桶的她一個不小心,碰翻了桶,辛苦擔來的水瞬間傾覆。當天夜裡,又羞又愧的她便上吊自盡了。

一桶水的傾覆,已經足以顛覆一個人生存的全部尊嚴。

楊貴是河南衛輝人,1954年起,到林縣擔任縣委書記。成長經歷中沒有太多缺水記憶的他,剛到林縣就體會到了當地對水的珍惜。

“到了以后發現當地老百姓早上是不洗臉的,因為水太少了。我們這些外來的還有洗臉的習慣,於是就用當地的小鐵盆洗,隻有碗那麼大的盆。即使這樣,洗完之后的水仍舍不得潑掉,因為還可以作洗衣服之類的用途。”楊貴回憶道。

1949年以前,缺水的林縣有一首民謠:“咱林縣,真可憐,光禿山坡旱河灘﹔雨大沖的糧不收,雨少旱的籽不見﹔一年四季忙到頭,吃了上碗沒下碗。”

而據《林縣志》記載,在這片“十年九旱”的土地上,從明朝正統年間到民國九年,不足500年的時間裡,就發生旱情100多次,其中絕收的大旱34次,有5次甚至釀成了“人相食”的慘劇。

身處雨水豐沛之地的人們,恐怕很難體會到“焦渴”的感覺。但在林縣人心裡,就是做夢都想著能有清亮的水流。

“掘地盡石,鑿井無泉”。《林縣志》上的短短8個字,寫出了當地人民求水無果的慘痛記憶。那個時候,全縣許多村庄連一口吃水井都沒有,經常是幾個村庄共用一口水井﹔而有一半的勞力,則要常年往返在翻山越嶺的路上,從幾十裡外的水源挑水。

在這樣的自然條件下,林縣當初的農業產出極低,麥子每畝僅有30公斤左右的收成,秋糧每畝產量也不過50公斤。“早上糠,中午湯,晚上稀飯照月亮”,就成為林縣過去人民生活的真實寫照。

林縣多山,境內有三條河。中部和南部的淅河與淇河,以及北部短暫流經的漳河。新中國成立后,林縣人修建了一些水利工程,引淅河與淇河水灌溉飲用。但由於這兩條河水量較少,遇到干旱,依然擺脫不了水庫干涸、渠道斷流的命運。

於是,楊貴的目光開始向北。那條因“西門豹治鄴”而著名的漳水,常年的流量可以達到25立方米/秒,即使旱時依然有10立方米/秒﹔只是流經林縣的位置地處峽谷,中有巍峨的太行山從中阻斷。

即便如此,楊貴依然作了一個決定:引漳水入林縣。

當時年輕的他沒有想到的是,這個決定,將把林縣人永遠鐫刻在歷史的豐碑上。

2 孤繩懸壁 劈山鑿崖

一首可歌可泣的英雄史詩

按照修建計劃,引漳水入林州的工程起點定在林縣西北、山西境內的平順縣,之后將河水穿過太行山,向南引入林縣境內的分水嶺,這一段被稱為“總干渠”﹔之后,從分水嶺再修三條干渠,把水送入林縣境內的三個主要方向﹔在干渠下,再修支渠、水電站、渡橋等配套工程,最終實現林縣的“全覆蓋”。

在今天回顧這項浩大的工程,總是帶了點“閑坐說玄宗”的風輕雲淡。但如果到實地看一看,就能明白紅旗渠的修建,要克服多少艱難險阻。

1971年,電影紀錄片《紅旗渠》在全國放映。這部由中央新聞電影制片廠拍攝的黑白紀錄片,跟著紅旗渠的修建,從頭到尾拍了10年,留下了一萬多尺的膠片。鏡頭中,一個孤身懸壁的身影長留人們心中。

他的名字叫任羊成。

今年88歲的任羊成,當時擔任的是除險隊隊長一職。之所以有這個工種出現,是因為修建時發現,要在太行山上鑿壁修渠,除了放炮崩山之外,有一個工程隱患不得不重視:山上不斷滾落下的鬆動石塊。任羊成依舊記得,在他們上山除險之前,那一座名為鸻鵡崖的險要之地,已經發生了三次事故。有人說,這是開山放炮的聲音惹惱了山神。

“犧牲了9個同志,其中有一個女同志才19歲。山西群眾說,這個山是見閻王的地方,來到這兒就不敢上去。他們說,鸻鵡崖是一個鬼門關,風卷白雲上了天﹔猴子爬不上,青鳥不敢爬﹔這是見閻王的地方,人可不敢來啊。”任羊成說。

於是,除險隊站出來了。

任羊成把沉重的麻繩系在身上,繩子的另一端,則用鋼钎固定在山崖頂部。之后,他凌空下到山崖外,像蕩秋千一樣彈起,手握鋼叉,在接觸石崖的瞬間將鬆動的山石除去。

“那個崖凹進去30公尺,在裡面一蕩,上面掉下個石塊砸在嘴上,牙打掉了,躺在上面昏過去了。停了一會兒清醒了,說不上話了,還以為自己沒頭了。一摸,還有頭,可怎麼說不出話?這才發現,牙齒打掉了,把舌頭卡住了。”任羊成說。在工友那裡,他被稱為“在閻王殿裡報了名”的勇者。

1960年9月,紅旗渠通過鸻鵡崖。一個月后,紅旗渠山西地段竣工通水。

任羊成,是修建紅旗渠中涌現出的英雄人物之一。在他的身后,有因為進洞除險而遇難的總設計師王祖太,有巾幗不讓須眉的“鐵娘子”郝改秀,有用洗臉盆代替水平測試儀的“土專家”路銀,還有父親遇難后頂班而上的13歲少年張買江……

看看這些數字吧:一條紅旗渠的貫通,要削平山頭1250座,鑿通總長48華裡的134個隧洞﹔架設總長達13華裡的渡橋150座﹔工程挖砌的土石方達到1640萬立方米——用這些土石方建造一條高1米、寬4米的公路,可從林縣北至哈爾濱、南至廣州。

而修建這一工程,林縣人沒有機會使用任何現代化的工程機械裝備。他們隻有鋼钎、鐵錘、手推車、畜力車以及一雙雙堅硬的手。

紅旗渠,就這樣在一錘一钎的揮舞、一寸一寸的鑿通中向前推進。他們心中,有對水的無限渴望,有對自身命運的絕不低頭,也有對重整河山的無比信心。

3 愚公移山 舊貌新顏

一座氣壯山河的壯麗工程

在吃著新漳河水長大的林州人心中,老一輩的艱難困苦已經成為遙遠的傳說。但在65歲的劉玉昌心中,50年前的那個清明節依然讓他永生難忘。和記者說起這段回憶,這位老人的語氣中陡然多了幾分興奮:

“當時我才15歲,還在縣一中上學。當天一大早,我就騎上自行車,花了一個多小時的時間,趕到離縣城30多裡外的分水嶺。到那兒一看,至少有十幾萬人,人山人海,大家都像過特別盛大的節日一樣,到處是標語橫幅,還有鑼鼓隊。”劉玉昌對本報記者說。

那一天,是紅旗渠總干渠通水的日子。那一天,距離紅旗渠動工,已經過去了整整5年時間。

十幾個精裝的漢子轉動水閘,奔流的漳河水從水渠中一瀉而下。鑼鼓喧天,密密麻麻的人群爆發出“萬歲!萬歲!”的呼喊,黃發垂髫的孩子和滿臉皺紋的老人的臉上都綻開笑容。《紅旗渠》的鏡頭裡,記錄下了這樣的歷史瞬間,也記錄下了無數激動地從渠中舀水的人們的面龐。

“吃水不忘挖井人”,修渠的苦,卻是全林縣人當時的共同記憶。

“所有的勞力都參與過紅旗渠的修建。我清楚地記得,當時我母親從公社直接上了工地,一走就是一兩個月,留下我在家照顧小妹妹。等我參軍回鄉之后,還參與過紅旗渠支網的修建,那時都過去好幾年了。”劉玉昌說。

今天的紅旗渠,“青年洞”已是一道著名景觀。人們可以乘船從這座長616米、高5米的洞中穿過,想象當時修建的艱苦卓絕。

要鑿穿這一山洞非常不易。這座名為“小鬼臉”的山崖,石質為石英砂岩,硬度非常高,有的地方甚至比鐵還硬,鋼钎砸下去,隻有一個小白點。借來的唯一一架風鑽機,僅鑽了30厘米就壞了40多個鑽頭。又趕上三年困難時期,青年洞的修建可謂雪上加霜。當時工地上的300多名青壯勞力,甚至都面臨吃不飽的境地。

“上山挖野菜,隻要嘗一嘗不苦,我們就帶回來吃,把野菜都採光了﹔然后樹葉長出來了,我們就吃樹葉,把15華裡的樹葉都吃光了﹔6月天都沒有樹葉了,這怎麼辦?到河裡面,撈河裡長的草,回來也要吃。”任羊成說。

一年5個月后,青年洞貫通。

憑著“重新安排林縣河山”的勇氣和絕卓,林縣人最多時共出動3.7萬人的勞力,其中還有超過6000名學生和8000名婦女。在他們開鑿的山崖上,到處可以看到“愚公移山,改造中國”、“身在太行,胸懷祖國”的標語。

50年前,“千軍萬馬戰太行”的景象,讓人們看到了新中國自力更生、艱苦奮斗的景象﹔50年后,當我們再次回首歷史,我們看到的,依然是震撼、感動,以及心中久久不能平靜的壯懷激烈。有著這樣的英雄兒女,中華民族的偉大復興就從來不是一句空話。

“紅旗渠精神是我們黨的性質和宗旨的集中體現,歷久彌新,永遠不會過時。”在參加十八大代表團討論時,習近平如是說。

本版圖片除署名外均由林州市委宣傳部提供

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微