易宗平

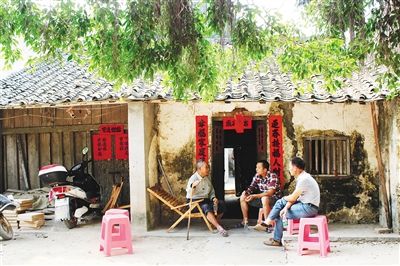

儋州市白馬井鎮超頭市村老人陳應中(左一),在百年老屋前講述家人支持渡海作戰的故事。 本報記者 易宗平 攝

舊 1950年3月6日,解放軍四十軍一一八師三五二團渡海先鋒營勝利登陸后,部分指戰員與瓊崖縱隊首長合影。 本報記者 易宗平 翻拍

新 儋州白馬井海灘上,靜靜地豎立著渡海先鋒營登陸點紀念碑。本報記者 王凱 攝

兩千多年前,伏波將軍路博德、馬援先后率軍登陸,平定海南,維護國家統一。東漢馬援坐騎刨井為將士解渴的佳話,留下“白馬井”這一地標和她的歷史傳奇。秉承千載伏波將軍豪邁氣概,白馬井從來就是一個英雄輩出的戰略要地。

進入1950年,歷史又一次選擇了白馬井——“瓊崖解放的第一炮”在這裡打響。

1950年3月6日,渡海加強營799人連同13名船工,在瓊縱部隊配合下登陸會師。此舉突破國民黨海陸空軍的立體防御,撕開了所謂固若金湯的“伯陵防線”的缺口,成為解放海南戰役的先聲。

勇士南下 苦練兩棲戰術

在白馬井鎮超頭海灘,一片蒼鬆掩映下,立著兩塊石碑:前面一塊的正面,鐫刻著“中國人民解放軍第四十軍一一八師三五二團登陸先鋒營登陸點”字樣﹔后面一塊則是“傅世俊烈士之墓”,登陸先鋒營的排長。

白發蒼蒼的瓊崖縱隊老戰士楊運珠輕撫著一本《跨海之戰》回憶錄,深情地打開一扇記憶之門:“1949年3月,我從瓊縱獨立團調到廣東徐聞駁殼隊工作。”

楊運珠回憶,1949年12月8日,毛澤東主席發出“以四十三軍及四十軍准備攻瓊崖”的指示。中國人民解放軍第四野戰軍第十五兵團四十三軍、第十二兵團四十軍所屬的這兩個軍,當時駐扎在雷州半島,掀起了海戰練兵的熱潮。毛主席密切關注渡海作戰准備情況,不久又明確指示:“分批偷渡與大規模強渡相結合”。

對於渡海訓練,有“韓旋風”之稱的四十軍軍長韓先楚,在《跨海之戰》中寫道:“灘頭,海上,到處是課堂。打秋千,練搖櫓,學掌帆。”

強將手下無弱兵。四十軍一一八師三五二團加強營,被遴選為第一個偷渡登島的部隊,因而更加緊張有序地投入到海戰練兵中。

在徐聞參與渡海作戰准備的楊運珠說,海戰簡直讓這些從內陸來的將士“走火入魔”,他們連吃飯時也在練兵。不少指戰員一邊吃飯,一邊把筷子往碗裡一插當帆船,而飯桌就成了海洋,津津有味地研究起海戰隊形來。

近兩個月的苦練,讓慣於陸戰的“猛虎”部隊,變為“兩棲作戰”的“海軍陸戰隊”。除此之外,渡海加強營還儲備彈藥和三天以上的生活物品。

“選擇在白馬井登陸,剛開始並沒有確定下來,而是一個契機造就的。”儋州市委黨史研究室史學副研究員唐卓昌告訴記者。

唐卓昌說,1950年3月初,由於國民黨軍集中主力向我瓊崖西區進攻,儋縣海頭至白馬井之間近百裡長的海岸線上,僅有一個步兵團防護,其中一個營還在加緊修筑海頭至那大的公路。瓊崖縱隊司令員馮白駒獲悉后,當即向駐徐聞野戰軍發報建議,利用這個空檔,讓先鋒營在白馬井海岸登陸。該建議很快得到渡海部隊採納。

百姓支前 備錢備糧備人

就在渡海部隊緊張練兵的時候,儋縣和徐聞的老百姓也忙開了。他們在為子弟兵准備后勤供給。

超頭市村,暗灰色的瓦片上覆蓋著扭成絲狀的落葉,深褐色的牆壁上粘連著干枯的苔蘚,古銅色的木門上被風雨剝蝕出粗糙的坑窪。這是一幢一層三間的鄉下老屋,位於儋州市白馬井鎮寨基村。“這房子有100多年了,我住在這裡也有四五十年了。”今天,老屋主人陳應中告訴記者。

生於1933年的陳應中自豪地說,解放軍渡海前,姐姐陳顯愛是瓊崖革命武裝的一員,主要從事醫護工作﹔父親陳春林則千方百計為渡海部隊籌運糧食。

超頭市村謂之為“市”,是因為千百年來,人們定期聚在大榕樹下,或以物易物或以錢交易,使這裡成為一個較有規模的貨物集散中心。陳春林正是利用這個市場,為革命隊伍購運糧食和其他生活必需品。

事實上,不僅僅是陳應中一家積極為解放軍渡海作准備,包括超頭市村在內,儋縣人民積極出錢出物出力。

據儋州市委黨史研究室編纂的《中國共產黨儋州歷史》一書記載:1949年,為迎接解放軍渡海作戰,儋縣縣委指示各區鄉革命力量深入村庄開展准備工作。經濟方面,共籌集槍代款銀元1263元、勞軍衣服代款銀元2576元,募捐銀元5397元,並收到公糧預借糧634石。軍事方面,全縣地方武裝隊伍有487人,以及民兵1088名。人力方面,儋縣縣委動員船工60多人、派出黨政干部10多人,分為五批,先后潛渡瓊州海峽前往雷州半島,匯入駐扎在廣東徐聞的解放軍陣營。

小船偷渡 首戰飛機軍艦

今年已92歲的萬康明,就是當年北渡徐聞的白馬井船工之一,他對先鋒營登陸白馬井往事記憶猶新——

1950年3月5日傍晚,先鋒營從徐聞出發時,東北風很大,帆船速度很快。但到深夜12時風停了,各船隻得搖櫓前進。3月6日拂曉,船隊離白馬井鎮還有70多裡,大霧消散,前方冒出國民黨軍的一支帆船隊。4架敵機也在上空盤旋。見到敵船有很多小紅旗,我先鋒營也插上小紅旗﹔對方換成白旗,我船隊換上同樣顏色的旗幟。敵機盤旋了幾圈,分辨不清,便飛走了。

距離海岸線越來越近,岸上的國民黨守軍終於發現是解放軍渡海部隊,於是慌亂開炮。才離開的敵機又折返,接連向海上的船隊投彈。先鋒營迅速組織迫擊炮和機槍還擊。頓時,海上岸上與空中,槍炮聲震耳欲聾。

拚命搖櫓的萬康明猛覺得右邊大腿一陣刺痛,差點沒站穩。他知道自己中彈了,但堅持站立,加緊搖櫓。排長傅世俊見狀,大聲吩咐戰士照顧好萬康明,自己接力搖櫓。突然,一顆子彈擊中他的腹部,他卻緊握著櫓不放。快到岸時,傅世俊流盡了最后一滴血,倒在甲板上,他雙目圓睜,右手指向岸上的碉堡。

“沖啊,為傅排長報仇!”戰士們發出猛虎般的吼聲,爭先恐后地躍上超頭市村的海灘,一梭梭憤怒的子彈射向敵軍。

唐卓昌介紹,先鋒營登陸時,瓊縱一總隊周密部署,開展接應:七團一營和八團阻擊從排浦、新州、王五方向來的增援之敵﹔九團則潛伏在儋縣新地村,待渡海先鋒營打響戰斗,從背后攻擊岸上敵軍。

由於先鋒營和瓊縱戰士的內外夾攻,白馬井超頭市村、寨基村一線的敵軍紛紛潰退。

下午3時許,在超頭海灘成功登陸的先鋒營,與瓊縱接應部隊勝利會師。為防止外圍大批敵軍反扑,當晚,先鋒營隨瓊縱部隊轉移到白沙縣阜龍鄉。

先鋒營在白馬井的成功登陸,不僅為成功貫徹毛主席渡海登陸的戰略戰術探出了路子,譜寫了我軍戰爭史上用小木船迎戰軍艦飛機的新戰例。

搶灘精神 濱海新區揚帆

清明時節雨紛紛,濕漉漉的臉上,分辨不清是雨還是淚。撫摸著“傅世俊烈士之墓”的碑刻,萬康明不由得語調哽咽:“傅排長,我又看你來了!”

“傅排長作戰勇敢,可惜為革命犧牲了。每次想他時,我就去他墓前看看!”萬康明動情地說。他如今仍生活在白馬井寨基村,安享晚年的幸福生活。

五年前,儋州市委、市政府在白馬井超頭海灘舉行了大規模的紀念活動,不但與健在親歷者一起追思歷史,而且激發了儋州不少有識之士的共鳴。

唐卓昌認為,這種共鳴共振的動因,其實是一種敢於和善於奮斗的“搶灘精神”,具有重要的歷史和現實意義。從歷史來看,渡海先鋒營登陸僅隔一個多月,在渡海大軍和瓊縱部隊猛攻下,1950年4月24日,儋縣全境解放,從此翻開嶄新的一頁。從現實意義來看,這種精神可以提振信心、增強創新、促進發展。

如今的白馬井超頭市村的海域,正興起建設熱潮。記者在現場看到,儋州的重點工程海花島項目就在這片海域作業。融合三次產業的這個重點項目計劃投資400億元,將刷新儋州乃至海南的旅游格局。

今天的白馬井,已成為儋州市重點發展的濱海新區,處於海陸空交通的匯合點:高速公路、高鐵、機場和碼頭將投入使用。昔日荒涼的海灘,會成為海南西部的交通中心。這裡,無論是“海花島”填海作業,還是觀光路拓展及鱗次櫛比的高樓建設現場,來來往往的工程車和高大的塔吊,都揮洒出沖天的干勁。

潮起北部灣。白馬井,又迎來建設家鄉的大潮! (記者 易宗平 鐘節華 特約記者 謝振安 通訊員 黃洋)

紅色名片

儋州白馬井超頭海灘:

渡海先鋒營 登陸點紀念碑

1950年3月5日黃昏時分,中國人民解放軍第四十軍一一八師三五二團加強營799人和13名船工,從雷州半島啟航,分乘13艘木帆船渡過瓊州海峽,戰勝國民黨海陸空軍的攔截和阻擊,在儋縣白馬井超頭海灘一線強行登陸,與瓊崖縱隊一總隊勝利會師。該先鋒營在戰斗中傷亡50余人,但為解放海南打響了第一槍,突破和動搖了國民黨所謂固若金湯的“伯陵防線”,在儋縣革命史乃至新民主主義革命史上,寫下了濃重的一筆。

專家連線

省委黨史研究室黨史二處處長賴永生:

為大規模渡海作戰提供了寶貴經驗

野戰軍第一次潛渡成功並與瓊崖縱隊會師,“是瓊崖人民及瓊崖解放軍在堅持二十余年的孤島艱苦斗爭中第一次得到外力幫助的勝利會師”,“是瓊崖解放的第一炮”,極大地鼓舞了瓊崖革命軍民。3月8日,瓊崖區黨委發來賀電,熱烈祝賀野戰軍首批渡海部隊潛渡成功,並“向解放大軍先遣部隊的全體指戰員致崇高的敬禮和熱情的歡迎。”

雖然登陸部隊隻有一個加強營,但所產生的影響卻是巨大的,為大規模渡海登陸作戰提供了寶貴的經驗,極大振奮了我軍將士解放海南島的信心。敵人吹噓的不可逾越的海陸空立體防線,在我正義之師的強大攻勢下,已難以防守,敵人固守海南島的妄想也從根本上動搖了。

留言簿

海南解放來之不易

2015年5月,是海南解放六十五周年的日子,海南解放來之不易。一是人民群眾付出了很多。他們將自家門板拆下供解放軍搭鋪休息,提供各種廚具、柴草方便解放軍做飯,用自家牛車到深山密林砍毛竹、伐木材制作救生圈,制作櫓、槳供解放軍海練。二是渡海聯絡人員出生入死。由於國民黨軍實行嚴密封鎖,我軍運送密件紀律是“人在不失密,遇死要毀密,失密要殺頭”。比如“毀密”,就是危險時將密件放入嘴中嚼爛下肚或燒掉。足見當年斗爭之殘酷。三是海戰訓練隨時面臨敵情。我軍在海上訓練時,多次遭遇敵機轟炸和敵艦攻擊。艱難險阻嚇不倒英勇的人民軍隊,最后我們克服重重困難,很快解放了海南島。

——瓊崖縱隊老戰士 楊運珠

繼承革命遺志

建設美好家園

為了迎接大軍渡海,儋縣縣委部署各鄉籌糧,保障渡海部隊的后勤供給。群眾聞訊踴躍交糧。與此同時,羊德光、吳景清分頭從寨基、新英、蘭田、南岸、白馬井等漁村發動漁民潛渡到雷州半島。因此,儋縣有干部、船工直接參加首次渡海登陸作戰。這次戰斗中,先鋒營傷亡50多人。另外,儋縣協助渡海的船工犧牲5人,即黃華利、林黃養、黃養杜、林養熙、劉杰新。烈士的鮮血洒在祖國寶島的碧海銀灘上,我們要繼承革命遺志,把儋州建設得更加美好。

——中國蘇軾研究學會常務理事、儋州東坡文化研究會常務副會長 韓國強

旅游景點

應融入紅色文化

建議儋州市委、市政府撥出專款,重新維修白馬井超頭市村海灘首次登陸點,將其打造為革命傳統教育的重要基地。后續可以規劃建設超頭海灘公園,對接海花島旅游景區項目,從而推出紅色文化融合生態文化的旅游景點。

——湖南長沙游客 葉衛真

(本報記者 易宗平)