日軍拍攝的重慶大轟炸。

2015年2月13日,赴日本參加庭審前,部分大轟炸受害者在較場口重慶大轟炸慘案遺址與出庭代表、聲援團志願者合影壯行。渝鐘/東方IC

一次轟炸之后,重慶滿城瓦礫。

今年2月25日下午,重慶大轟炸民間索賠案一審在日本東京地方法院宣判。法庭宣布188名中國原告敗訴並駁回其訴狀。

70多年前,這些來自中國民間的原告經歷了一次“空中大屠殺”。1938年2月至1943年8月間,侵華日軍對重慶進行了長達5年半的狂轟濫炸。

侵華日軍妄圖以恐怖、凶殘的轟炸,摧垮中國的抗戰意志,對重慶實施了“無差別轟炸”,即不區分軍事目標和平民、非軍事設施的野蠻轟炸。山城重慶一次次湮沒於血火中,數萬城市平民死傷,數十萬人家園被毀,在城市廢墟中顛沛流離。

重慶大轟炸民間索賠團的成員們稱自己是大轟炸“遺民”,他們的身上有日本炸彈的傷痕,他們的心裡抹不去失去親人和家園的傷痛。從2002年開始,重慶大轟炸的幸存者們聯合起來,開始了對日本政府的民間索賠。

花崗勞工、慰安婦、731人體實驗、南京大屠殺……中國民間對日索賠之路迄今已走了二十多年,提起訴訟近30起,至今尚無一例取得最終勝訴。重慶大轟炸對日索賠的一審判決,又增加了一次敗訴的案例。

但是,中國民間對日索賠並不會就此終止。一審敗訴的結果,其實早在重慶大轟炸民間對日索賠團的預料之中。判決結果一出,出庭代表就宣布:判決結果不公正,將繼續上訴,直至日本政府道歉並賠償。

“過程比結果重要”

相對於一審敗訴的結果,重慶大轟炸民間對日索賠團團長粟遠奎覺得,更難以接受的是日本主審法官的輕慢態度。

“我在原告席,和法官距離隻有三四米,可他的聲音我根本聽不清楚。”粟遠奎說。這並不是因為聽力的問題,他今年82歲,但身體硬朗,耳不聾眼不花。

2月25日下午的東京地方法院審判庭上,日本法官機械地快速宣讀著審判書,聲音小得像是在耳語。幾個耄耋之年的中國原告都不懂日語,日本法庭也沒有依照慣例配備翻譯。

不到一分鐘,日本法官讀完審判書,隨即轉身離去。粟遠奎有些不明所以地愣在當場。旁聽席上的議論聲、噓聲響了起來,嗡嗡一片。有人沖著法官用日語喊了一聲。粟遠奎后來聽身旁的日本律師說,那是在向法官表示不滿。

“敗訴了。”直到走出法庭時,粟遠奎才在日本律師的口中明確了庭審的結果。他對此早有准備,一走出法庭大門,他就向圍攏上來的中日媒體宣布:判決結果不公正,我們還要繼續上訴,直到日本政府道歉、賠償。

這個目標何時能夠達到,甚至能不能達到?粟遠奎不知道,但這不影響決心:“重慶大轟炸民間對日索賠的過程比結果重要。”

“草率”,重慶大轟炸民間對日索賠團中方首席律師林剛對判決結果如此評價。在過去長達9年的時間裡,重慶大轟炸民間對日索賠團代表先后赴日31次陳述受害事實,並對日賠償案提出4次訴訟,就是為了能有公正的判決。對比之下,2月25日的判決從開庭到結束總共不過15分鐘,其中宣判環節時長僅為3分鐘,宣判詞的宣讀僅持續48秒,過程極為匆忙。而日本政府派出的代理人隻向法庭呈交了書面答辯,在三十多次的庭審中幾乎一言不發。

對繼續上訴的結果,林剛並不樂觀,但他和粟遠奎說出了同樣的一句話:“過程比結果重要。”

重慶大轟炸對日民間索賠的一審雖然敗訴了,但這次宣判引起的關注是空前的。中國遭受的苦難、日本發動戰爭的罪惡,通過審判過程讓更多的人了解、反思,這是中國民間對日索賠的最大意義。

日本侵華期間,施加在中國身上的苦難罄竹難書。在那段苦難深重的歷史中,重慶大轟炸卻在很長時間裡都是一段模糊的記憶。

作為重慶大轟炸的親歷者、幸存者,粟遠奎時常感慨今人對那段歷史的陌生。

“重慶渝中區有條五四路,你知道它為什麼叫‘五四路’嗎?”粟遠奎問記者。這個問題他問過很多人,即便是重慶人,十有八九給出的也是錯誤的答案,“你大概也會覺得是為了紀念‘五四運動’,錯!”

五四路一帶,是重慶最繁華的核心區域,那裡有重慶最大的商場“大都會”,有數家銀行在重慶的總部。重慶人說,這裡是重慶的CBD。七十多年前,這條路叫簡家橋,有著和現在不相上下的繁華。那時的重慶人將這裡稱為“上半場”,與之對應的是普通市民聚居的下半場。

1939年5月3日、5月4日兩天,日本從空中投下的炸彈,把“上半場”炸成了人間地獄。美國《時代》與《生活》雜志駐重慶特派記者白修德、賈安娜目擊了這一幕地獄場景:“炸彈所能引起的一切恐怖襲擊了重慶。看見的東西,如尸首、血淋淋的人,以及數十萬擠不進防空洞的人們……日本的燃燒彈引起了幾十處火頭,在一兩個鐘頭內延展成了許多火堆,永遠吞沒了那些古老的街巷。在后街、小巷,以及轉彎抹角的殿堂裡,數千男女被燒死,沒有辦法救。”

1940年簡家橋一帶重建后,為了警示后人,這才命名為“五四路”。

西南大學教授潘洵是重慶中國抗戰大后方研究中心常務副主任,也是重慶大轟炸民間對日索賠團專家團成員。他坦陳,雖然是土生土長的重慶人,而且學的是歷史專業,但在很長時間裡,他都不知道有重慶大轟炸。直到1994年,為了紀念抗日戰爭勝利50周年,重慶市政協當時組織編寫《重慶抗戰叢書》,潘洵參與其中,這才開始接觸重慶大轟炸的歷史。

實際上,國內對重慶大轟炸的研究直到近年來才形成了相對集中和“突破性進展”。2011年,《重慶市抗戰時期人口傷亡和財產損失》正式發布,首次向世界公布了重慶在抗戰時期的確切傷亡人數和財產損失數據。重慶遭受的傷亡和損失,都來自長達5年半的大轟炸——直接傷亡32829人、災民172786人、財產損失100億元。

最新的研究成果發布於去年7月,首批2660名重慶大轟炸遇難同胞名單公布,填補了重慶大轟炸研究無受害者個體資料的歷史空白。

在日本,重慶大轟炸就更不為人所知了。林剛告訴記者,與其它民間索賠案不同的是,日本政府和侵華日軍從一開始就對南京大屠殺、慰安婦、細菌戰等罪行極力掩飾、歪曲,並銷毀了大量歷史文件証據。而重慶大轟炸不僅被日本媒體作為日軍顯赫戰績進行了連篇累牘的圖文報道,更可在日本各種歷史檔案中找到極其詳盡的記載。重慶大轟炸在現在的日本不為人所知,原因在於日本長久以來都將這個罪孽深重的戰爭罪行當成正常戰爭行為,從未予以關注。

重慶大轟炸民間對日索賠團的日本律師一瀨敬一郎,此前還是“731部隊細菌戰受害者對日索賠案”的律師團成員。促使他幫助中國原告在日本打這場官司的原因之一,就是在日本“顯性的”重慶大轟炸比“隱性的”細菌戰更不為人所知。一瀨敬一郎曾對林剛說,細菌戰在日本之所以有現在的知名度,與那場持續了10年的索賠官司有很大的關系。在法院審理731部隊一案的同時,日本很多學會、媒體都參與到了關於細菌戰是否存在的大爭論中,僅日本國會就舉行過3次專門答辯。“通過法庭答辯告訴大家曾經發生過什麼,也許比最后的勝訴更有意義。”

無差別轟炸

林剛介紹,日本政府的抗辯理由主要有三:一是重慶大轟炸是戰爭行為,損害不可避免﹔二是日方用來否定國家責任的一個主要理由是“國家無答責”,即公權力行為侵犯公民權益,也無需承擔法律責任﹔第三,日方認為1972年《中日聯合聲明》已經解決了日本國的戰爭責任,包括民間個人的請求權。

對於以上理由,林剛不能認同。日本政府所引述的“國家無答責”理論主要基於日本《明治憲法》,與國際通行條約相違背,這是以國內法抵抗國際法。而事實上,中國早已多次重申,對日本放棄的是國家戰爭賠償,而非民間索賠。

至於日本政府該不該為重慶大轟炸負責,我們首先應該看看,當年這個“公權力”在重慶大轟炸中是如何使用的。

1939年6月1日,日本《外交時評》雜志報道了兩次針對重慶的規模空前的大轟炸,也就是著名的“五三”、“五四”轟炸。這篇報道引用了日本海軍報道部部長講話(日本當時沒有專門的空軍,航空部隊分屬海軍、陸軍),語氣輕鬆張狂:“時值夏季空襲的好季節,我海軍航空部隊鵬翼下盡收中國全土,蔣政權氣數有限,上蒼也嘆無藏身之處。輾轉遷都,幸與不幸,真是勞民傷財。我航空部隊偶然有炸彈傷及市民之處,市民也應有犧牲的覺悟,這也是常識。隻要抗日政權繼續存在,首都選在何處,麻煩便會殃及該地。”

“首都選在何處,麻煩便會殃及該地。”是為日本轟炸重慶的直接原因。

1937年11月,淞滬會戰失利,日軍迅速逼近國民政府首都南京。在10月29日南京的國防最高會議中,蔣介石作了題為《國府遷渝與抗戰前途》的講話稱,在全局主動退卻的時期,“四川為抗日戰爭的大后方”,而重慶由於具有得天獨厚的地理優勢,“襟江背嶺,濃霧蔽城,易守難攻”,可以作為“國民政府駐地”。11月20日,國民政府發表宣言,正式宣布遷都重慶,以重慶為戰時首都。

隨著國民政府遷都重慶,沿海及長江中下游有245家工廠及大批商業、金融、文教、科研機構遷入重慶,蘇、美、英、法等30多個國家也在重慶設立大使館,加上戰時新建的大批工商企業及科教文衛單位,重慶由一個地區性中等城市一躍成為中國大后方的政治、軍事、經濟、文化中心,成為反法西斯戰爭東方戰場的軍事指揮中樞、外交中樞和“抗戰時期工業的生命線”。到1939年,重慶市區9.3平方公裡土地上的市民數字一下子膨脹到了150萬人。

就在國民政府緊張地開始遷都舉措的同時,1937年11月,日本陸軍航空本部通過了《航空部隊使用法》,其中第103條規定:“政略攻擊的實施,屬於破壞要地內包括政治、經濟、產業等中樞機關,並且重要的是直接空襲市民,給國民造成極大恐怖,挫敗其意志。”這是人類戰爭史上第一次明文規定可以在戰爭中直接以平民和居民街道為目標實施空襲,突破了戰爭倫理的底線。

不區分軍民目標,對平民和非軍事設施進行全面轟炸,也就是通常所說的無差別轟炸。這種轟炸的結果,必然是無數平民的死傷。根據日內瓦公約,軍事作戰不得襲擊無辜平民,這是所有國家的共識,也是幾十年后重慶大轟炸幸存者對日本政府提起索賠訴訟的法理出發點。

在日本明確規定航空部隊實施無差別轟炸的作戰方法幾個月前,西班牙內戰中的小城格爾尼卡遭遇了人類歷史上的第一次無差別轟炸。那次轟炸的實施者是二戰中與日本結成軸心的法西斯德國。畢加索以此創作了著名的超現實主義畫作《格爾尼卡》。

二戰之中,德軍佔領了巴黎,很多德國人前往畢加索的藝術館參觀。據說,有德國軍官看到《格爾尼卡》扭曲、慘痛的畫面后,十分費解地問畢加索:“這就是你的杰作?”畢加索答道:“不,這是你們的杰作。”

《格爾尼卡》是警示戰爭災難的文化符號,也使格爾尼卡的悲劇永遠留在了人類傷痕累累的記憶中。不過,對比轟炸的規模、損失程度和實施者的戰略意圖,重慶大轟炸都要遠遠超過格爾尼卡轟炸。

法西斯德國在無差別轟炸上倒是不甘居於日本之后。日本開始重慶大轟炸幾年之后,地球的另一端,另一個被稱為“霧都”的城市——倫敦遭受了德國的無差別轟炸。其轟炸范圍更擴大到了英國幾乎所有的工業城市。

但是,若論無差別轟炸的提出和“理論構建”,日本可以說是始作俑者。

1938年10月,日軍佔領武漢。此時的侵華日軍,已經不得不面對一個現實:中華民族的浴血抵抗、中國廣袤的國土縱深,已經讓他們無力再發動數十萬兵力規模的決戰,戰爭進入相持階段,所謂的“一擊制勝”、“三月亡華”都是蛇吞象的吹牛而已。

陸地上的大規模進攻無力為繼,侵華日軍亮出了早已打磨好的空中屠刀。

日軍佔領的機場,距離重慶已經不到1000公裡。重慶被套在了日本轟炸機投彈的瞄准鏡正中。

“霧都”的屏障

記者4月初到達重慶採訪,仲春天氣涼爽,時有小雨落下。幾天中,天一直沒有放晴,只是略有遺憾,早晨的薄霧若有若無,沒能體會到著名的“霧都”景象。

對於霧,重慶人並無好感。可在抗戰時期,濃霧卻是籠罩山城的一層天然防空網,使日機無法肆虐空襲——那幾乎是唯一可靠的防空屏障。

日本對重慶的第一次轟炸發生在1938年2月18日。9時18分,敵機飛過涪陵,重慶城內幾十處報警站一同響起急促的報警聲,全市行人車輛絕對禁止通行,熱鬧的山城頓時空寂。

18分鐘后,日機在重慶東郊廣陽壩上空投下了第一顆炸彈,又向機場、蓮池灣無線電台、陳家小學堂院子等地連連投彈。頃刻間,彈片橫飛、濃煙四起,驚叫哀鳴之聲不絕於耳。

日軍對重慶的第一次轟炸,僅出動了9架轟炸機。據事后推測,這些飛機應該是1937年剛剛投產的三菱96式陸上攻擊機。它的航程達4400公裡,是當時唯一能從日本佔領區起飛轟炸重慶的機型。不過,這種飛機為了增大航程而犧牲了載彈量,每架飛機隻能搭載800公斤炸彈,轟炸效果並不理想。

當時的重慶,防空設施、高炮陣地及防護避難設施等還在籌建當中,所幸日軍的此次轟炸也是試探性的,才沒有造成更為嚴重的損失。

這之后,重慶平安度過了8個月。10月4日上午,低沉而持久的防空警報再次響起,重慶市區第二次遭受了轟炸。與前一次轟炸一樣,此次轟炸也只是日軍的試探性動作,規模小,時間短。不過,這時日軍的轟炸已經不再需要超遠距離奔襲。武漢的陷落,使日軍有了最方便的空軍基地,日軍將原武漢萬國賽馬場和華商賽馬場改建成以“W基地”為代號的空軍基地,可停降200多架飛機,並由第一飛行團團長寺倉正三少將指揮,完成一個半月的遠程航空作戰和轟炸訓練,在長達5年半的轟炸中,“W基地”是日軍轟炸重慶的主要基地。

這時候,給日軍轟炸造成最大干擾的不是重慶的防空力量,恰恰是籠罩這座“霧都”的雲霧。

每年的10月至次年的5月,是川渝地區的霧季,大霧彌漫,能見度低。轟炸機在雲層之上,很難尋找到目標。有不少的炸彈被扔到了重慶郊區的農田水塘。這一時期,日軍的轟炸帶有訓練性質,規模並不算大。他們在等待著重慶的大霧散去。

而國民政府也在緊鑼密鼓地購入飛機、高射炮,挖掘防空洞。但是,防空與空襲的力量對比極不對稱。

1939年初,美國援華空軍“飛虎隊”隊長陳納德有一次重慶之行。那時“飛虎隊”還沒有成立,陳納德的身份是國民黨空軍顧問。“飛虎隊”成立於1941年,主要駐地在雲南昆明,也並沒有實際參與重慶的防空。

到達重慶的第一天,陳納德就親身經歷了日軍轟炸。他乘坐的船正行駛在嘉陵江上,日本的炸彈落了下來,所幸沒有直接命中他的船。

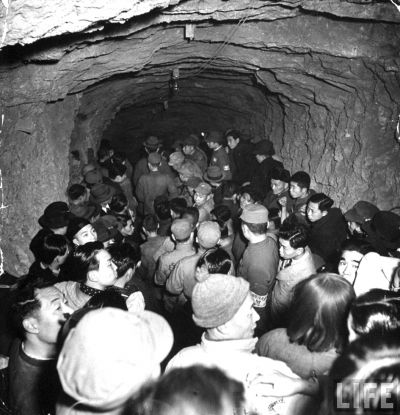

重慶大轟炸期間,防空洞中密集的人群。

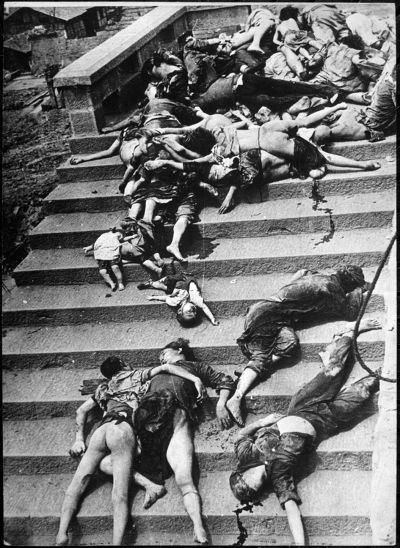

重慶大轟炸造成的大隧道窒息慘案慘狀。

作為一名資深飛行員,陳納德敏銳地意識到了這是一場力量懸殊的較量:“當他們(日本轟炸機)接近轟炸目標時,便迅速擺動機翼,准確地呈一字形排開。其動作神速准確,頓時使我對日本飛行員的飛行技術感到由衷欽佩。”

而此時的中國空軍實力如何呢?《陳納德回憶錄》中這樣記錄:蔣介石詢問前線有多少能參戰的飛機時,他得到的數字是91架。武漢會戰之后,即使是這91架飛機,也隻剩下了11架。

日軍對重慶的轟炸,幾乎視重慶防空為無物,甚至很長時間都沒有派出戰斗機護航。

事實上,在重慶大轟炸中,中國空軍和當時秘密來華支援的蘇聯志願航空隊表現出了足夠的英勇,他們先后擊落了三十多架日本飛機。但損失更為慘重。據1945年重慶防空司令部的統計,5年半的轟炸中,200余名中蘇空軍飛行員犧牲。

在轟炸機遭受損失之后,日軍派出了最新的“零”式戰斗機為轟炸重慶護航。它的性能遠遠超過當時中國的所有戰斗機,在1940年的重慶璧山空戰中,“零”式擊落了27架中、蘇飛機,自己隻在返航過程中損失了一架。

“零”式一戰成名,並在這之后的二戰中讓盟軍空軍大吃苦頭。經此一役,重慶制空權完全喪失,再也不能組織有效的空中積極防空,隻能依靠地面高射炮、防空洞的消極防空。

重慶防空司令部在重要戰略地區安裝了高射炮,但高射炮的實際防空效果本就有限,國民黨防空部隊的操炮水平又不那麼讓人放心。陳納德回憶說:“有一次,一門徒勞無功的高射炮還幾乎要了我的命。當時我正站在我最喜歡呆的教會的山坡上,山下新安裝的一門炮射出的第一枚炮彈打飛了我的帽子。接著背后又發來第二發炮彈,我隻好扑倒在地,在中國人炮火的壓制下,繼續觀察空襲情況。”

大轟炸的初期,長期偏安於中國內陸腹地的重慶完全沒有應對空襲的經驗。消防設施的落后正如陳納德觀察到的一樣:“我走進這個正在燃燒的城市,協助大隊人馬用手搖抽水機去與烈火搏斗,這情形就好像要用花園澆水的水管子來扑滅一場森林大火一樣。”而市民也顯然缺乏應有的常識:“四川人拒絕進入掩體,他們只是回到家,關上門等著。”

結果,就是一場來自空中的屠殺。

空中大屠殺

1939年5月,重慶已經進入了夏初時節,持續幾個月的霧季進入尾聲。太陽終於露了出來,緊隨而至的就是遮天而來的日本轟炸機。

持續的大規模轟炸開始了。在此后的兩年多時間裡,日軍轟炸重慶的飛機少則數十架,多則近兩百架,不間斷地“疲勞轟炸”。日軍的轟炸不但沒有區分軍事目標和平民,而是徑直將城市本身作為轟炸目標。他們把重慶市區劃分為從A區到H區的區域,輪番轟炸。重慶的大地被殘暴肢解,人民被捆縛在區域網格內從空中屠殺。

1939年5月3日、5月4日,日軍接連出動72架飛機,先投爆炸彈,再投燃燒彈,對重慶中心城區進行轟炸,山城霎時變成了一座人間地獄。

烈火熊熊燃燒,煙塵遮天蔽日,街道邊、瓦礫中死尸枕藉,到處血跡斑斑。重慶老城區最繁華的商業街區、銀行金融區、居民區均陷火海,連駐渝的外國大使館、領事館也未能幸免。

“五三與五四,寇機連日來。渝城遭慘炸,死者如山堆。”遷居重慶的郭沫若在親歷大轟炸后,在《慘目吟》中如此寫道,雖用比喻卻絕非夸張。

僅僅兩天時間,重慶傷亡總數就達6314人,被炸毀燒毀房屋近5000幢,25萬人流離失所。其中5月4日一天的空襲死傷就超過5000人,成為當時世界轟炸史上空前的慘案。

在這場大災難中,年幼的陳桂芳與王西福有幸活了下來,卻不幸變成了孤兒。

今年4月初的一個周五,他們來到了位於重慶市渝中區較場口一座高層寫字樓中的重慶大轟炸民間對日索賠團辦公室。這一天是索賠團成員固定的例會時間。成員們年紀越來越大,很多人行動不便,原本每周一次的例會,近兩年已經改成了每兩周一次。即便這樣,能來參會的老人也越來越少。

寫字樓很高檔,索賠團的辦公室卻異常簡陋,幾張辦公桌還是最老式的“一頭沉”,材質、顏色都不統一,都是不知何處淘汰的舊貨。勉強有點樣子的是辦公室正中的大橢圓會議桌。十幾把折疊椅圍在桌旁,椅背上漆著“何可之先生贈送”的字樣。

粟遠奎告訴記者,這間辦公室是寫字樓的老板無償提供的,他們隻需要付水電費、電話費。為了省電,他們把中央空調的控制開關切斷了。

屋裡坐著十幾位目光懇切的老人,他們中的絕大多數都曾站上日本東京地方法院的原告席作法庭陳述。

83歲的陳桂芳向記者展示著自己變形的右臂、頭頂的傷痕,泣訴著大轟炸給她帶來的苦難。

“五三大轟炸的時候,我隻有7歲,和父母住在江北區陳家館田家院子。當天防空警報拉響后,我們家和鄰居一起匆忙向外跑。街上到處都是驚慌的人。母親緊緊地把我護在懷裡。飛機拋下炸彈,爆炸聲不斷,周圍火光沖天,到處是驚呼聲和痛哭聲。”

一陣爆炸聲在耳邊響起,陳桂芳隻覺得頭上、手上一陣劇痛,鮮血從頭上、手上不斷流出來。她哽咽著說:“母親抱著我的手一下子鬆開了,倒在地上,血流如注。父親也不見了蹤影。我躺在地上,用沒受傷的手去拉母親,可母親在地上一動不動。”

轟炸結束后,陳桂芳在監護室躺了十天,總算撿回了一條命,但右手已殘,大腦受損,留下嚴重的后遺症。由於雙親已被炸死,住房也被炸毀,沒有任何生活來源的她靠鄰居接濟乞討生活。“大轟炸害得我家破人亡,殘疾一生。”陳桂芳憤恨地說著,泣不成聲。

重慶大轟炸之前的王西福,是一家規模不小飯店的“小少爺”。他的父親是重慶人,母親是上海人,原本在上海經營飯店。1937年日軍進犯上海,父母帶著兩歲的他回重慶避難,在江北區繼續開起了餐館。

“1939年5月3日,聽到防空警報響起,我和父母一同躲在嘉陵江邊的木料堆裡。沒想到,一枚炸彈恰好在旁邊爆炸,震塌了木料堆,父親與正懷孕的母親被當場壓死,我頭部也受了傷,但幸運地活了下來,寄居於一遠親家。”

父母雙亡,原本殷實的家業毀於一旦,親戚家后來也在大轟炸中遭逢大難,家破人亡。年僅幾歲的王西福成了流浪兒,靠擦皮鞋、拉黃包車、撿煙頭維持生計。

在社會最底層掙扎游蕩的生活,讓王西福沒有機會學習文化,“解放后,我想去工廠當車工,考試的時候,要我們從1寫到100,我哪裡會嘛!沒辦法就去賣力氣,砸石頭掙錢糊口。”

1953年,王西福赴西藏修路,回重慶后被安排在房管所當修理工,后來以八級技工的身份退休。直到今天,王西福仍沒有什麼文化,即便是日常的文字也讀寫困難。他拿著一張索賠團的宣傳單,略帶尷尬地說:“這上面寫的啥,我念不來。”

額角那塊月牙形的傷疤,伴隨了王西福七十多年。身體發育生長,那塊疤也隨著長大,像隱藏在心底的創痛,越積越深。

死亡隧道

在無法與日軍正面空中作戰的情況下,防空洞成為重慶人躲避轟炸的主要途徑。

重慶建立起了當時世界上最龐大的防空工程網,市內防空洞共有1865處,可以容納46萬人。防空洞遮蔽了雨點一樣的炸彈,大大減少了傷亡。

然而,在日軍連續數小時的“疲勞轟炸”下,躲進防空洞也並不意味著安全。1941年6月5日夜發生的慘絕人寰的較場口防空洞窒息慘案,讓庇護公共安全的防空洞,瞬時淪為一條恐怖的死亡隧道。

“地下隧道與階梯接合部,即閘門所在之處,堆壓著二三十具尸體,堵塞了通往隧道口的道路。在這堆尸體后跪壓著無數在拼命掙扎、厲聲慘叫而又無法沖出來的人。他們像江裡的木排一樣,一排貼一排的擠壓著。最前面的人俯伏在尸堆上面,后面的人壓住前面人的腿,第三個又跪壓住第二個人的腿,第四個、第五個……”這是當時重慶軍委會外事學員郭偉波在日記中對1941年6月5日慘案現場的記述。

從郭偉波的日記裡可以看出,事情來得沒有一點征兆。

那一天是星期六。整天小雨,傍晚初晴。很多人進城買賣、辦事、觀劇。天氣並不太好,天空中還有雲霧,根據經驗,人們以為敵機不會來了。

18時08分,天空中懸挂起了紅球。在戰時重慶的警報系統中,那意味著敵人的飛機已經到了郊區。毫無心理防備的人們一下子亂了,出城疏散已經來不及,大家拼命向離自己最近的防空洞跑去。

粟遠奎的家在鼎新街一號,距離較場口防空洞隻有60米的距離。這個防空洞長2.5公裡、寬2米,深入地下10米,在演武廳、石灰石、十八梯三處各開了一個洞口,互相連接,是重慶最大的公共防空設施,也稱“重慶大隧道”。

在擁擠不堪的人堆中,粟遠奎一家很快被擠散了。年僅8歲的他在一條排水溝旁的角落裡縮成一團。

換氣裝置壞掉了,油燈也漸漸微弱下來,憋悶的空氣讓人難以喘息,隧道深處的人受不了要出去,往防空洞裡鑽的民眾卻越來越多,像潮水一般涌入。狹小的空間裡,人流沖撞、擠壓著,情緒急躁,哭喊聲、咒罵聲嗡嗡一片。

在粟遠奎的記憶裡,他蜷在水溝邊昏昏沉沉地睡著了,更可能是昏了過去,最后的記憶就是眼前一片混亂的腿和腳,似乎有人踩到了他的身上,卻渾然不覺。

粟遠奎醒來時已是第二天上午,到大隧道中抬尸體的人從尸堆中扒出了他。

“我是從死人堆裡爬出來的。”粟遠奎說。抬尸體的人已經顧不上搶救,他們把癱軟的粟遠奎放在一旁,區分已死和瀕死的人。粟遠奎手腳並用,自己爬出了防空洞。

緩過氣來后,他回到了又一次被炸平、燒毀的家中。兒子的平安拯救了完全崩潰的母親,他的兩個姐姐已成冰冷的尸體。

粟遠奎睡過去的幾個小時,在郭偉波的日記中記錄了下來。

進入防空洞不久,郭偉波就感到呼吸憋悶,部分油燈熄滅了。作為軍委會外事學員、接受過專業訓練的郭偉波意識到窒息的危險,他和兩個同學趕快往洞口外擠。

很快,郭偉波發現自己遇到了麻煩:“大隧道的閘門是由裡向外關閉的,人群洶涌而來,把閘門擠得打不開,欲出無路,欲退不能。前邊的人群被擠壓著貼在閘門上,發出憤怒的呼喊和痛苦的呻吟。”

由於距離閘門近,發現事態的時間較早,加上年輕力壯,郭偉波和另外兩個同學逃出了一條生路。他們后來返回洞裡去救援,但從人堆的疊壓中一個人也拔不出來。

慘案鑄成。

粟遠奎告訴記者,他們在對日索賠收集到的証據中,有一篇日本東京《朝日新聞》昭和十六年(1941年)6月13日的報道:“從5日傍晚19時30分到6日凌晨之間,日本飛機前后四次歷時13個小時,對重慶進行了大轟炸。其中以從5日晚21時15分到23時這段時間的轟炸最為激烈,日機巧妙地利用照明彈照亮市區后連續投下炸彈,引起了非常的混亂,所有的人都進入防空壕避難……防空壕中的死者約千人,使人想到就像凝結的沙丁魚……至少一平方公裡的地區變成了‘死城’,其慘狀確實可以描繪為‘死相’。”

重慶大隧道窒息慘案的死亡人數目前還沒有定論。

重慶防空司令部、陪都空襲救護委員會事后公布的死亡人數不統一,分別為992人和854人。當時大隧道中的尸體被運往朝天門、黑石嘴匆匆掩埋。粟遠奎清晰地記得那些排成長隊的卡車和車上“堆柴一樣散亂碼放”的尸體,“怎麼可能隻有幾百人。”傳說當時有個老太婆坐在十八梯洞口數竹簽,出來一具丟一根,出來一具丟一根,最后竹簽子有1萬根左右。

目前研究者比較認同的大隧道慘案死難人數是約4000人。

如今,較場口附近的大隧道十八梯洞口被修成重慶大轟炸慘案遺址,遺址建筑上雕刻著飽受戰爭苦難的人像,或閉眼忍耐,或面目猙獰,或振臂高呼。陰森恐怖的氣息似乎仍在從封閉的隧道口涌出。

“生命不息,索賠不止”

“不怕你龜兒子轟,不怕你龜兒子炸,老子有堅固的防空洞——不怕!讓你龜兒子凶,讓你龜兒子惡,老子總要大反攻——等著!”

這是重慶大轟炸期間流傳於民間的一首歌謠,極富重慶方言特色,也顯示著中國的意志和決心。

重慶大轟炸是迄今為止人類戰爭史上規模最大、歷時最長、對無辜平民殺害最殘酷的空中大屠殺。據不完全統計,在1938年2月18日至1943年8月23日的五年半裡,日本對重慶及周邊的成都、樂山、自貢等地實施轟炸超過200次,出動9000多架次的飛機,投彈11500枚以上。但是,日軍以無差別轟炸摧垮中國抵抗意志的目的沒有達到。慘烈的轟炸之下,中國愈炸愈堅,贏得了最終的勝利。

二戰之后的東京審判,對日本軍國主義在侵華戰爭中的滔天罪行進行了起訴和審判,重慶大轟炸卻被排除在訴訟之外。其中原因,有當時人們對重慶大轟炸的認識和評判,還有很多無法解決的現實法律困境。

正所謂“善惡到頭終有報”,在二戰末期,猖狂一時的日本和德國同樣遭受了“以彼之道還施彼身”的大轟炸。特別是日本,成為了無差別轟炸災難最深刻的體驗者——這種轟炸中包括了兩顆原子彈。

戰爭,無論勝負,對交戰雙方的人民都是一場災難。挑起、發動戰爭的一方,必須要為戰爭罪行承擔歷史責任。重慶大轟炸民間對日索賠,可以說是跨越七十余年的歷史審判。

林剛介紹,中國民間對日索賠之路迄今已走了25年。1990年,受到東歐各國重提戰爭賠償的啟示,被稱為“中國民間對日索賠第一人”的學者童增發表了萬言長文《中國要求日本受害賠償刻不容緩》。童增的想法后來通過人大代表的議案和新聞報道引發社會廣泛關注,中國人第一次了解到:雖然政府放棄戰爭賠償,深受戰爭傷害的普通人仍有權利要求日本賠償。

在此之后,花岡勞工、慰安婦、細菌戰……中國民間的對日索賠訴訟陸續開始。重慶大轟炸的民間對日索賠發起較晚,2002年前后,幾十位重慶大轟炸幸存者、受害者聯絡起來,成立了重慶大轟炸受害者聯誼會,並在2006年正式向日本東京地方法院提起了上訴。

日本政府對待中國的民間索賠,最常用的一個抗辯理由是“上世紀70年代,中國政府已經宣布放棄戰爭賠償”。對此,林剛說,童增最早發表萬言書時就已經明確“戰爭賠償”與“民間賠償”的不同,中國民間受害者有向日本政府和企業進行索賠的權利,這是中國民間對日索賠的法理基礎。但是在重慶大轟炸民間對日索賠的一審判決中,這個理由又被搬了出來,並被東京地方法院當成了判定原告敗訴的理由之一。

“我們隻有表示遺憾了。”林剛苦笑著說。對再次上訴的結果,他認為,就以往民間對日索賠案例的經驗和現在日本政府的態度來看,“很不樂觀。”

林剛介紹,日本的法院體系分為三級,重慶大轟炸民間對日索賠的一審是東京地方法院,繼續上訴將由日本中級法院審理,若還是不能公正判決,最后將上訴到日本高級法院。

2007年4月27日,日本最高法院分別駁回了中國勞工訴訟案和中國“慰安婦”訴訟案的訴訟請求。日本最高法院的判決為終審判決,那也就意味著這兩類訴訟在日本已經沒有勝訴的希望。

從上世紀九十年代至今,日本法院審理的近30起中國民間對日索賠訴訟案,來自中國的戰爭受害者尚未等來一場真正的勝訴。

不過,這並不意味著中國民間對日索賠是在做“無用功”。重慶大轟炸民間對日索賠案的一審結果雖然敗訴,庭審過程卻也有令人欣慰的部分。林剛告訴記者,東京地方法院的宣判書共100頁,其中50頁是對原告當年大轟炸的受害事實說明。這一部分和原告的事實描述基本一致。也就是說,東京地方法院承認了重慶大轟炸傷害平民的事實,宣判書是對這些事實的一種具有法律效力的認定。

非但如此,正是在重慶大轟炸民間對日索賠案的影響下,日本民間也發起了對日本政府的大轟炸訴訟索賠,針對的是二戰末期日本經歷的東京大轟炸。

日本民間的大轟炸受害者團體並沒有起訴東京大轟炸的直接實施者美國,而是起訴日本政府,理由很簡單,日本政府才是戰爭災難的真正責任人。

一瀨敬一郎等幾位日本律師,無償代理了重慶大轟炸民間對日索賠案在日本的訴訟。林剛等中國律師曾向他們表達謝意,一瀨敬一郎卻說:“不要感謝。我們在做應當的事,我們要解決的是日本的問題。”

一瀨敬一郎說的“日本的問題”,指的是近年來日本右翼勢力的抬頭。他對林剛說,在日本,政治問題是政治家的事,普通民眾並不關心。但是右翼勢力的抬頭有可能把日本再拖入軍國主義,那就牽扯到日本的每一個人。這就不是政治或者軍事問題,而是社會問題了。中國民間對日訴訟的案件,能讓日本民眾了解日本軍國主義的罪惡,“我們要用法律的方法,解決日本的社會問題。”

與此同時,重慶大轟炸民間對日索賠也沒有把希望完全寄托在日本的法庭上,他們准備把官司搬回國內打。類似的訴訟已有勝訴案例。

去年11月,4名曾被日本強征為勞工的韓國女性在韓國狀告日本三菱重工獲勝,這也是第三起類似韓國勞工在其國內狀告日本企業的勝訴案。這起案件此前也曾在日本法院起訴,判決結果同樣是敗訴。

在中國進行對日索賠訴訟也已經有了先例,不久前轟動一時的“中威船案”就是由上海海事法院審理的。2007年,上海海事法院一審判決被告日本商船三井株式會社賠償中方原告日幣29億余元。去年4月,上海海事法院為執行生效判決,扣押了日本商船三井株式會社的一艘貨輪,最終迫使被告履行了賠償責任。

重慶大轟炸民間對日索賠團已經向重慶法院遞交了訴狀。不過,“中威船案”是相對單純的經濟案件,被告是日本企業,而重慶大轟炸對日索賠的牽涉面要大得多,且狀告的是日本政府,涉及諸多法律問題。重慶法院接受了訴狀,目前還需要原告方補充証據,案件還處於受理階段。

每兩周一次在重慶大轟炸民間對日索賠團辦公室聚會的中國原告們,都已經是鬢發斑白的耄耋老人。有人說:“我可能等不到日本道歉賠償的那一天了。”

粟遠奎接話:“隻要有一口氣在,官司就要打下去。生命不息,索賠不止。”(記者 董少東)