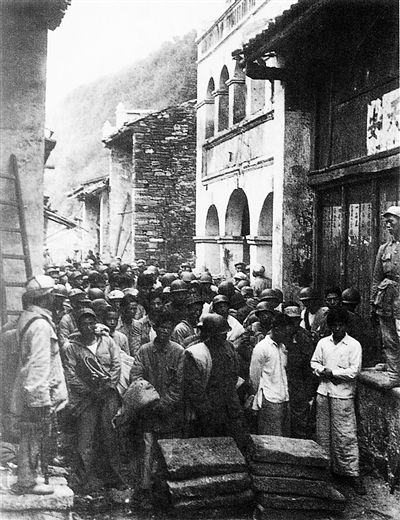

1950年,在三亞被俘虜的國民黨海軍陸戰隊官兵。 選自畫冊《碧血瓊崖照千秋》

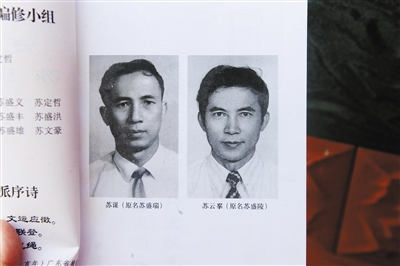

年輕時的蘇謀。 蘇建強 翻拍

1950年4月的后半段,海南島上的國民黨軍隊節節敗退,他們在不斷南撤的過程中,從萬寧、三亞、昌江和東方等地,抓走了不少壯丁,具體人數沒有做過統計,但有資料記載,當時國民黨自海南撤往台灣的人數約4萬。

被帶走的壯丁,從此與海南的親人骨肉分離,他們往后的命運,也各不相同。

台灣歷史文化專家蘇雲峰及其兄弟,就是這些瓊籍壯丁中的兩人。

提起海南歷史研究,已故台灣學者蘇雲峰是個抹不去的人物。他的《海南歷史論文集》、《私立海南大學》等系列作品,一定程度上彌補了國內海南歷史研究領域的空白。

如果將時光回溯,重新去尋訪蘇雲峰的成長軌跡,可能人們會明白,縱使歷史造化弄人,這位祖籍三亞崖州區的學者,對親人、對家鄉、對祖國依舊飽含著一片深情。

少小離家思鄉濃

提起五叔公蘇雲峰,腼腆的三亞市民蘇運汝的話匣子一下就打開了。

1933年,蘇雲峰出生於三亞崖城鎮港門村一個普通漁民家庭,排行第五,父母給他取了小名五才,學名蘇盛凌,希望他長大后能人品才德俱全,有凌雲壯志之雄心。天資聰慧的蘇雲峰自小就成績優秀,被視為可塑之才。然而,這一切都被無情的戰爭所打破。1950年,國民黨南逃部隊在三亞保港一帶大批捕抓壯丁,17歲的蘇雲峰及其四哥蘇謀此時糊裡糊涂地隨軍去了台灣,留下的,是親人間無限的思念。

“聽老人回憶,當時國民黨南逃人數太多,為控制上船人數,一些國民黨兵用機槍掃射爭先恐后登船的人,留下許多尸骸。聽到消息后,叔公的父親趕忙趕到港口去尋找,害怕孩子已經身亡,最后未能尋獲,心裡才稍許安慰。”蘇運汝回憶道。

抵達台灣的蘇氏兄弟倆最終被安排在部隊當衛生員,但兄弟倆卻從未放棄“鯉魚跳龍門”的念頭,抓緊一切機會學習。天道酬勤,最終兩人均順利考入新竹師范學校,蘇雲峰甚至還一路求學至美國哥倫比亞大學。

在台灣的生活雖艱辛,但蘇氏兄弟倆從未放棄對家鄉的思念。為表達思鄉情愫,在家族中是“文”字輩的蘇雲峰,在給他的兩個孩子取名時,特意將每個孩子姓名中的最后一個字定為“文”,即蘇宣文、蘇郁文。

“1978年,當時兩岸尚未‘三通’,叔公們隻能輾轉通過馬來西亞將書信寄至港門,詢問父親及其他兄弟的境況。”蘇運汝說,意外收到叔公們的來信后,家裡人都特別興奮,知道他們在台灣一切安好,並爭先恐后地回信。

長達數十年的思念,因一封書信的到來,終於有了回應,至此,身在兩岸的蘇家兄弟們交往愈來愈頻繁。1985年,抵不住對親人的思念,蘇家兄弟決定在香港見面。“那是35年后,爺爺、四叔公和五叔公的第一次見面。”蘇運汝說,兄弟們見面后不久,爺爺身體抱恙,生命垂危,獲悉該消息后,蘇雲峰當即決定返鄉看望。“四叔公常說,兒時家裡貧困,為供他和五叔公讀書,爺爺在已有家室的情況下,依舊要努力維持整個家族的溫飽,還要盡力掙錢供弟弟們讀書,特別辛苦。”蘇雲峰侄孫女蘇運貞說。

兒時家境的困苦,蘇謀在給后輩的通信中也有提及。信中他寫道,“我們小時恰逢戰亂家庭貧困,三餐不飽,那時大家都為吃而忙碌,餓肚子時就喝水,結果肚子都填不飽,我和雲峰幾乎天天去角頭的海灣釣魚或到五龍宮前河中抓螃蟹,有時也去山區找野果吃,當時在院子的空地種了七八棵木瓜,餓時就把木瓜樹砍來吃。

暑假更苦,不是去南山砍柴,就是割茅草挑泥巴來修理房子,你們現在住的房子那時是用茅草蓋的,牆壁是用稻草和泥巴糊的,一下雨屋子就會漏水和破洞,都由我和雲峰利用暑假來修理。”

因為與兄弟們感情深厚,1986年,蘇雲峰克服重重障礙,第一次回鄉省親。

“叔公后來告訴我們,知道可以回家后,他激動得連續好幾晚都睡不著,一直回憶在港門生活的片段。”蘇運汝說,當時躺在病榻上的爺爺獲悉兄弟即將返鄉時,亦是特別激動。

1986年春季,蘇雲峰在時隔36年后,第一次踏上故土。“看著生病的爸爸和其他親人,叔叔激動得哭了。回到家后,叔叔在村裡走走,特地去了兒時常玩耍的沙灘,帶了些細沙、摘了些酸豆和仙人掌果,准備將其帶回台灣,以便在想家時看看。”蘇雲峰的侄子蘇文經透露,回憶起第一次返鄉,蘇雲峰感嘆道“五更歸夢三千裡,一夜思鄉十二時”。

全心資助后輩成長

蘇運汝的心裡,一直有個小小的願望,希望能有機會親自赴台在五叔公蘇雲峰的墓前祭拜。因為,對於她和她的許多親屬而言,蘇雲峰和蘇謀不僅是親戚,更是恩人。

“兩位叔公完全靠自己艱苦打拼才在台灣站穩腳跟,所以他們特別知道知識改變命運的重要性。”蘇運汝透露,為鼓勵家鄉的后輩積極向學,尚不富裕的蘇雲峰和蘇謀果斷設立“獎學金”,資助遠在海南的家中后輩求學。

“從1998年開始,叔公們會定期把錢匯至指定賬戶,家族中家庭貧困的學子可以申領助學金,學科成績超過80分以上的學子可以領取獎學金,一般每個人獎勵500元,每學期大概有10個資助名額。”蘇運汝回憶道,當時她正在上大學,蘇氏兄弟亦積極對其進行資助。

“當時家庭條件不是很好,妹妹又很聰明,獲悉情況后,叔公們曾一度想將妹妹接去台灣求學,后雖未能成行,但叔公們依舊極力支持妹妹求學,最終妹妹順利讀至碩士畢業。”蘇運汝給我們展示了一封她與蘇謀通信的信件,在信中,蘇謀明確指出,為防止蘇運汝的妹妹蘇運貞因營養不足耽誤學業,在兩位老人已是年邁經濟條件不佳的情況下,依舊果斷將資助蘇運貞的生活費由300元提至600元。

“叔公對我們這些后輩的提攜真的是不遺余力,不僅經濟上支持我們,也經常教會我們一些做人的道理。”蘇運汝透露,在積極支持后輩求學的同時,蘇氏兄弟倆亦不顧家中夫人反對,主動斥資支持遠在海南的族人創業。

“叔叔當時第一次就給了1萬美元給我們創業,后來又陸續資助。但當時嬸嬸並不同意,因為他們的經濟也不寬裕,此舉遠超出他們的經濟能力,但叔叔們卻堅持這麼做,希望通過這樣的行動,讓家中的一些人能先改善生活條件,繼而幫助其他的親屬一起脫貧。”蘇文經說,在蘇雲峰和蘇謀的資助下,他的兄弟蘇文林開辦了一家汽車配件店,開始創業。

“家裡有這樣的兩位長輩真的很令人感動,他們就像一匹老馬,默默無私地拉扯著整個家族改變舊貌,將對家鄉、對親人的愛發揮到了極致。”蘇運汝說。

思鄉化作濃濃愛國情

“蘇雲峰最大的特點就是愛國,他是個愛國學者。”一說起族人蘇雲峰,三亞市民蘇盛偉立刻給出評價。別離故土數十載,對於蘇雲峰而言,最好的思鄉方式,莫過於默默關注故土的動向。然而,作為一位資深學者,他把這種關注提升另一個層次,不僅關注,亦很關心。

“早在1991年,五叔公就在台灣《聯合報》上撰文提出‘確保南海四沙主權有賴兩岸合作’的觀點,現在三沙設市了,叔公若在世獲悉,一定很高興。”蘇運汝說。

在《確保南海四沙主權有賴兩岸合作》的文章中,蘇雲峰明確提出,在各種史料中,南海四沙是中國的領土。確保南海四沙主權的方法可分為現在及未來兩個階段,目前的方法是兩岸一致對外。建議設立南海特區(省)辦事處,增加三亞、東沙、西沙及南沙的氣象報告,宜先開發南海后開發南海四沙,兩岸可以共同開發南海及南海四沙作為和平統一中國的試金石。

“蘇雲峰是一位具有社會責任感和時代使命感的學者。”蘇雲峰好友王春煜透露,1994年在台北國際法學會主辦的“兩岸及海外華人南海學術研討會”上,蘇雲峰作了題為《海南與南海的史地關系論南海主權之歸屬》的發言,該論文有別於一般的泛論,他另辟途徑,從海南省和南海的歷史、地緣關系來論証南海主權屬於中國,凸顯海南人於維護南海主權上所扮演的角色。

“五叔公雖然辭世了,但四叔公依舊健在,他仍時刻關系大陸的動向,無論是中國駐南大使館被炸、大地震等事件,四叔公都第一時間發來信件表達觀點。”蘇運汝說。(記者 黃媛艷)