你知道嗎,在東北這片黑土地上,日語曾經被定為“國語”。如此荒唐可鄙的事就在1935年上演。

從小學開始就得學

“九一八”事變后,日本侵略者日漸重視東北地區的日語教育,1935年1月首次提出要將日語作為偽滿洲國的“國語”。隨后這一想法被逐漸落實。而原來教育中的國語卻被降格為“滿語”,這裡的滿語並非滿族語言,而是指中文。

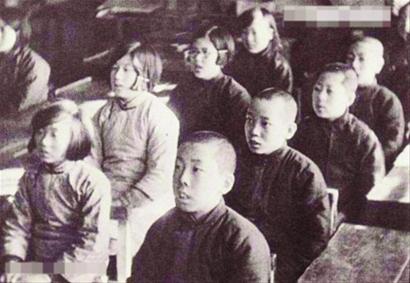

當時,從小學開始,日語就被列為必修課。在社會上,日語培訓機構林立,或強迫或利誘,當時的男女老少都得接受日語教育。

不少耄耋老人回憶起那個時候,都說最怕和最反感的課就是日語課。上日語課時,師生都不許說中國話。學生學習日語的方法就是背誦,每堂課老師都要用一半時間來檢查背誦,如果背不出來輕則挨罵、罰站,重則拳打腳踢。

日語課佔很長學時,從小學開始就得學,到了所謂的國民優級學校,日語課每周達到7學時,比“滿語”多兩學時。日本教師在教授日語課的同時,還教授物理、化學、數學等科目,不管學生們聽得懂還是聽不懂,全用日語講解。在這種情況下,學生們為了弄清楚課程的內容,不得不努力學習日語。到了大學階段,所有的課程都用日語授課。

對於已步入社會的成年人,日本殖民當局同樣從語言入手進行奴化教育。許多工作都要求會說日語,那是個全民被迫學日語的年代。

學好才能找到好工作

日本殖民當局推行日語教育的政策,採用的是“一手持大棒,一手喂胡蘿卜”的方法。

根據親歷者的回憶,當時有日語“檢定制度”,如果檢定一個人的日語水平為合格,會按他的成績確定等級,包括特等、一等、二等、三等4個等級。

在學校,學生們入學時就會被告知,畢業時若日語達不到三等翻譯水平,就不能畢業,這就迫使學生們必須努力學習日語。

對於日語學得好的人,當局會給予一定的獎勵。從史料記載來看,“語學檢定制度”是在1936年設置的,目的就是要激勵更多的人進行語學檢定。若檢定合格,青年學生在畢業、就業方面都會得到優待。

根據老人回憶,在當時的社會,隻有日語學得好的人才能找到好工作。

偽滿各類機關中的公文都使用日文,機關實際負責人也都是日本人,而且用日語分派工作任務。

若聽不懂日語,不會寫日文,就難於應付工作。為了保住飯碗,中國人也就不得不學習日語了。

“語學檢定制度”出台后,對偽滿官吏、會社職員、教師的考核,必不可少的一項就是日語水平。

偽滿初期和中期,許多日語學校、日語講習所隨之產生,幾乎充斥各地。

為普及日語,殖民當局大力資助各類日語學校。根據1938年的調查,奉天、遼陽、鞍山、營口、撫順、新民等18個市縣,有41所日語學校、日語講習所,遠遠超過了當地居民正常學習外語的需求。

隻為培養效忠的順民

假設回到1941年,一個剛入學的孩子,首先學會的日語大概是向老師問安,以及“天照大神萬歲”、“天皇陛下萬歲”這樣的句子。因為殖民當局規定,學校日常用語必須使用日語。

有的老人至今都能將《回鑾訓民詔書》全文背誦出來,因為當年,他們幾乎每天都要多次背誦這篇殖民地文書。

從一些口述歷史中可以看到這樣的描述:朝會之后,全班學生進入教室站立,由班長先念“詔書”,大家跟著齊聲朗誦。在學生們集體背誦時,日本教師會巡視,發現誰的嘴不動,立即從隊列中拖出、踢倒,讓其跪在隊前,背誦完后再以“不敬罪”毒打示眾。

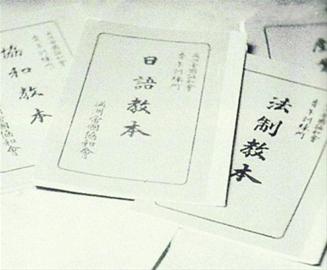

翻開當時的日語課本,會發現除了簡單的會話和日常用語外,大量的章節在介紹日本的風土人情,這是在向東北青少年灌輸日本文化和大和民族的優越性,使之產生崇日、親日的感情﹔還有一些政治意圖非常明顯的課文,如《國務總理和鴿子》、《建國大典》、《開拓青少年義勇隊》等,都是在灌輸“日滿不可分”的奴化思想,使孩子們成為效忠日本的亡國奴。看到這裡,日語教科書的侵略、奴化本質盡顯。此外,日偽當局還要求將一些教科書同時用日文和漢文對照排印,不放過任何一個推行日語教育的機會。

毛澤東同志在《論持久戰》中這樣評價日本帝國主義滅亡中國的政策:“在精神上,摧殘中國人民的民族意識。在太陽旗下,每個中國人隻能當順民,做牛馬,不許有一絲一毫的中國氣。 ”這一論斷,簡明精辟地指出了日本帝國主義不僅妄圖用武力征服中國人民,更要在精神文化方面同化和愚弄中國人民,使中國人成為日本帝國主義鐵蹄下的順民、奴隸。日語教育這一武器正是日本這種滅亡中國政策的最佳體現。在那場無硝煙的文化侵略中,日語教育給東北的老百姓造成了難以愈合的精神創傷。

偽滿時期,由於日語受到高度重視,以致當時東北出現畸形語言現象——人們說話常常是漢語中夾雜著日語。(記者 張曉麗)