傅國光

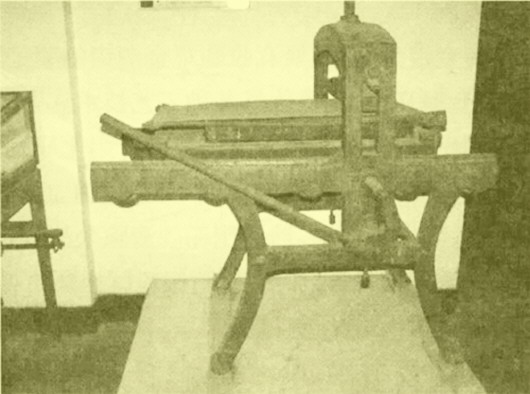

石印機

冀魯邊區發行的北海票

■ 大刀進行曲·紀念抗日戰爭勝利70周年

你是一杆大旗,引領民眾拿起刀槍﹔

你是一面戰鼓,激勵勇士鏖戰沙場﹔

你是一把利劍,刺向侵略者的心臟﹔

你是一束火炬,將英雄冀魯邊照亮﹔

你戰火中誕生,堅挺著鋼鐵的脊梁﹔

《烽火報》啊,你是邊區抗日軍民的精神食糧!

鎖不住的消息

“嘀嘀——嘀嘀”,1941年5月18日那天,美妙而微弱的電波聲從報務員老高的耳機裡傳出。《烽火報》社長兼總編輯傅國光和李久澤(建國后任新華社江蘇分社社長等職)等幾個青年人,又悄悄地湊到老高身旁聽著,聽著﹔聽得出了神,聽得忘記了吃飯。他們聽不懂,可是,他們就是愛聽,聽了就是高興:“啊,延安的聲音!”黨中央、毛主席的聲音,從延安傳到了冀魯邊區!

“好消息。”譯電員小劉笑著把譯好的電訊交給傅國光。是《解放日報》社論:《請看今日之域中竟是誰家之天下》:“中國究竟是誰人之中國?日本帝國主義說一定是他們的中國,而我們則說一定是中國人的中國。‘請看今日之域中,竟是誰家的天下’呢?隻有人民,隻有我們,才能正確回答這個問題。”“全國人民團結起來,反對日本帝國主義的進攻,我們是有一切勝利把握的。”……傅國光快速看完,興奮地吩咐:“馬上編輯,准備出報!”

第二天,帶著墨香的《烽火報》送到了冀魯邊區黨委機關,送到了邊區抗日軍民手上,人們爭相傳看:“中國一定是我們的!”“冀魯邊區一定是我們的!”

此時,李久澤進入《烽火報》一年多了。他為自己所做的工作而激動,“烽火連三月,家書抵萬金”,日寇重重封鎖冀魯邊區抗日根據地,軍民得到一封家書很困難,要看到一張宣傳抗日救國道理、傳播抗日訊息的報紙,更是難乎其難。可是,任憑環境險惡,《烽火報》像長了翅膀,及時“飛”到抗日軍民手上,把全國和當地的抗戰情況告訴軍民。“我們一手拿槍,一手拿筆,編輯出版《烽火報》,這裡就是前線,這裡就是戰場!”

1938年10月,八路軍一一五師東進抗日挺進縱隊主辦的刊物《烽火》,改為冀魯邊區工委機關報——《烽火報》,它為雙日刊、日報、三日刊,對開四版,每期印刷5000多份。

據點、崗樓、洪溝、公路、電話線、摩托、汽車快速部隊,日寇在冀魯邊區構筑起縱橫交錯的封鎖網,鎖住了平原大地,鎖不住《烽火報》的出版發行。《烽火報》的電台,晝夜接收延安新華社的電訊。貫通鄂豫皖邊區的地下交通線,按時送來《新華日報》。李先念為《烽火報》撰寫社論《勝利在望》,冀南行署主任宋任窮、“挺縱”司令員肖華、政委王卓如、地委書記杜子孚等,為《烽火報》撰寫《堅持團結,反對分裂》、《堅持抗戰,堅持統一戰線》、《最后勝利屬於我們》、《反攻時刻即將到來》、《冀魯邊區的形勢與任務》等文章,邊區軍民撥雲見日,斗志昂揚。

《烽火報》端響春雷:寧津縣抗日游擊隊一舉奪得鬼子的兩挺機槍!

這條喜訊飛傳冀魯邊區,打破了1941年抗戰進入最艱難歲月的沉悶。

原來,寧津縣長官鎮長楊村的楊長路想參加八路軍,抗日區長曹茂先安排他到鬼子據點裡“燒澡塘”,刺探情報。數月后,楊長路得到鬼子隊長杉蒲的信任。這期間,鬼子下鄉討伐、搶糧都沒得手,杉蒲問楊長路怎麼回事,楊長路出“主意”說:“你這樣騎馬扛槍去,八路遠遠地看見早跑了。不如讓皇軍都換上老百姓的衣裳,把大槍藏在衣服裡,機槍裹上被子捆在小車上用人推著。這樣,就不易被八路發覺了。”杉蒲聽了,拍著楊長路的肩膀說:“你的大大的好,辦法大大的妙。”楊長路當晚把情報送了出去。

第三天早上,鬼子掃蕩扮作“良民百姓”朝苑庄走來。曹區長帶領戰士埋伏在村邊圍牆上,等敵人進入包圍圈,曹區長大喊一聲:“打!”“乒乓,乒乓”,“轟”!槍聲、手榴彈爆炸聲驟響,撂倒了走在前頭的幾個鬼子和漢奸。敵人想還擊,怎奈大槍藏在衣裳裡面,手忙腳亂,解不開衣裳扣,抽不出槍來,被打得暈頭轉向。有一個鬼子跑到小車跟前去解車子上的繩子,游擊隊戰士一槍將他打死。鬼子、漢奸抱頭鼠竄。游擊隊戰士跑上前,把兩挺機槍從小車上解下來,嚯,八成新呢!

還有,《劫擊鬼子錢糧車,奪回災民口中糧》——寧津縣抗日游擊隊把小胡據點鬼子、漢奸搶劫災民的5大車錢、糧奪回來﹔《夜打偽頑軍,消滅第二路》——八路軍教導六旅全殲盤踞在吳橋縣的頑軍張國基、張國英1000多人……一條條消息,給抗日軍民增添了信心和力量。

《烽火報》請纓承擔印刷革命書籍。石印,很大的困難是繕寫。一筆一劃、一個字一個字地用毛筆寫在藥紙上,幾十萬字的書籍,這要繕寫多長時間呀?報社增加了兩名繕寫員,他們分成兩撥,寫書的寫書,寫報的寫報。刻版員張玉琴書寫的字,石印后和鉛字印刷的儼然一樣。印刷管理員孟昭武,打通敵偽關系,潛入敵佔區購來紙張、油墨等印刷物資。總編輯傅國光親自校閱書樣。印刷加班加點,兩台機器日夜不停。歷經一年時間,1942年春天,《烽火報》完成石印《聯共(布)黨史簡明教程》和《馬列主義初步》兩本書。在此前后,印刷了《論持久戰》《馬克思的一生》和抗日課本及邊區發行的貨幣——北海票約1200萬張。

1941年秋,《烽火報》改為《冀魯日報》,兩報歷時5年余。《烽火報》出版了470期,《冀魯日報》出版了282期。1944年1月,《冀魯日報》與清河區的《群眾報》合並為《渤海日報》。

扑不滅的火焰

辦報艱難百戰多。

孫學文(建國后任寧津縣雙碓聯中校長)憶及崢嶸歲月感慨萬千:“因為敵人封鎖,報社的物資、設備十分缺乏。《烽火報》沒有鉛印機,沒有鉛字,也沒有油印機,報紙都是石印。兩台石印機是從寧津縣十王廟村開印刷局的孫有德和孫世德那裡借用的,電台是從日寇手中繳獲、軍區撥給的,壞了,報務員自己修理,沒有電源,把一節節小電池焊接起來使用。”

印刷報刊需要的油墨、鬆香、桃膠、電料、藥品等物資,都從外地購進。敵人對這些物資查封特別嚴緊,一道道關口,一遍遍檢查,如同穿行雷區,稍有不慎即踩響被炸。採購員們把紙張裝進麻袋裡,捆成行李的樣子。把油墨、鬆香、電料等裝進臭油桶裡,上面倒上瀝青。即便這樣,也經常被敵人搜查出來。

一次,《烽火報》的100多令紙(內藏印刷品、電料等)被扣在桑園火車站。冀魯邊區抗日交通站(另名敵軍工作站)北總站站長何玉坤(綽號何瞎子)派寧津抗日縣政府手槍班班長沈春延(綽號大仙鶴)和楊德義(綽號楊妖,后叛變)去桑園據點,直接找到漢奸李站長要貨。

沈春延、楊德義對李站長說:“你把這批紙放過去,八路軍給你記大功一次。不然,今天我們兩條命換你一條。”李站長聽了連聲答應,馬上下令放下吊橋,打開大門,趁著天黑把紙裝在已預備好的兩輛大車上,放行了。他騙鬼子說:“是咱株式會社的,這人都是朋友。”

《烽火報》印刷報紙、書刊,每月需要紙張300多令,近7000斤,得裝6大車,這還不包括機關團體用紙和油印文件用紙。面對紙張購買、運輸日益困難的形勢,1940年7月,邊區總文救會主任呂器(楊希玲)和十王廟老黨員蔣鬆枝親自操辦,在寧津縣曹塘試辦起了造紙廠。造紙廠以桑樹皮、廢紙邊、石灰水、米漿等作原料,經過凍、鍘、泡、砸、攪等工序,人工操作制出了較好的毛頭紙,解決了邊區印刷一般書刊、文件、課本之需,克服了用紙困難。1942年5月,呂器等一些負責人在一次大掃蕩中都犧牲了,專署決定造紙廠停辦。

《烽火報》是邊區抗日軍民的精神食糧,抗日軍民愛它,信它,保護它。日偽軍恨它,怕它,瘋狂搜捕它。

李久澤回首當年,心潮“猶如海的波濤”:“報社遭受敵人無數次搜捕追剿,從起初在十王廟等村庄,轉移到寧津、樂陵邊界的魏家庵、楊保、寧寨、小吳家等村庄。又轉移到王德普等村庄。再轉移到殷家、商家、韓家等村庄。1941年夏天,日寇糾集了樂陵縣城和楊盤鎮、黃夾鎮等幾個據點的鬼子兵,分路向報社駐地包剿。躲過敵人掃蕩后,邊區黨委指示,《烽火報》立刻向鹽山、慶雲一帶轉移。傅國光對大家說:‘同志們,敵人掃蕩想扑滅我們,我們是扑不滅的烽火!’”

半個月夜行曉宿,穿洪溝,過崗樓,繞據點,東拐西折,迂回前進,《烽火報》人員從寧、樂邊界到達了鹽山縣東部大傅家村。電台帶來了,石印機笨重難以長途運送,隻得就地掩藏,編輯部研究決定改用油印《烽火報》。

剛安下腳,鹽山、慶雲的小鬼子嗅著“氣味”尾隨追來。“走,再向大海邊挺進!”他們肩挑人背著電台、印刷設備和物資,一夜走了80多裡路,來到渤海海邊隻有十幾戶漁民的狼沱子村。這裡,一戶漁民一般隻有一兩間土屋,沒有多余的房屋床鋪,漁民不種庄稼,沒有柴草,同志們隻好鋪塊雨布,宿在漁民家的灶間或者露天裡。夜裡海風吹來,個個冷地縮成一團。隨身帶來的糧食不多,就節省著吃。沒有蔬菜,沒有錢買魚蝦,就吃最便宜的小蝦米。

敵人走了,他們回到大傅家村,著手出報。楊小林、高光等同志編選抄收的電訊稿。楊文正打開油印機,調和油墨。李久澤刻寫新報頭——《烽火報》要改名《冀魯日報》了。當初,《烽火報》報頭是由傅國光題寫,這次,他又寫了“冀魯”二字,“日報”二字拓於《新華日報》。

1941年冬,油印《冀魯日報》如火花閃耀,抗日烽火在渤海灣畔燃燒起來。

風雲突變!1943年6月,“挺縱”教導六旅旅長邢仁甫叛變,他指使手槍隊隊長馮冠魁槍殺了副旅長黃驊等同志,日寇乘機加緊對這一帶的掃蕩進攻,三天兩頭“梳篦清剿”,報社人員頻繁轉移,轉移時必須隨身攜帶印刷設備和物資,不能像戰士那樣隨時走留,他們往哪裡藏身?同志們拿起了在寧、樂邊界熟悉使用的武器——挖地洞出報。

李久澤、楊文正、高光三人戰斗小組住在慶雲縣東北部某村一所棄用的小學裡,他們在屋子裡挖了一個地洞。洞中,高光和李久澤各點一盞小油燈,高光附在壁櫥似的土台子上畫版面,李久澤刻鋼板,楊文正在外面放哨。洞小通風不好,時間長了缺氧,頭暈,胸悶,他倆每隔兩個多鐘頭就鑽出洞來換換氣。印刷時,三個人各自身邊放一顆手榴彈,預防萬一遇到敵情跑不出去,就跟鬼子拼了。

這一天,600多份《冀魯日報》在洞內出版了!

5年裡,《烽火報》—《冀魯日報》大轉移了20多次,行程500多裡,挖了40多個三四間房屋大小的大型地下室。每次轉移都是夜間,都是幾十個人肩扛車拉,把每台500多斤重的機器運送到地下室安裝。《烽火報》這束火炬,點燃起冀魯邊區燎原抗日火焰。

打不破的銅牆鐵壁

“真正的銅牆鐵壁是什麼?是群眾,是千百萬真心實意地擁護革命的群眾。這是真正的銅牆鐵壁,什麼力量也打不破的,完全打不破的。”

《烽火報》辦在敵人的眼皮底下,辦在敵人掃蕩的村庄腳下,敵人卻看不見,找不著,為什麼?因為它得到了民眾舍生忘死的保護。

1939年春節,寧津縣十王廟村一帶的槍聲吞沒了過年喜慶的鞭炮聲,小鬼子搜捕《烽火報》來了。事發突然,印刷人員和村民一起沖出了敵人的包圍。但是,印刷機和一些抗日書報、文件沒有來得及掩藏。房主孫懷路老人沒跑,他把印刷襪子、帶子的殘品商標撒在印刷機上,又把書報、文件蓋嚴實。鬼子闖進屋來,一眼看見了機器,氣勢洶洶地問:“什麼的干活?把機器砸爛,把屋子統統燒掉!”孫懷路說:“俺是做買賣的,這是給柴胡店商家印的襪子、毛巾商標號子。”翻譯把孫懷路的話跟鬼子學說一遍,鬼子沉了一會兒,走了。

常在河邊走,難能不濕鞋。《烽火報》為了避免“濕鞋”,不斷變換住處。1942年春天,《烽火報》的兩台印刷機轉移到了寧津縣王德普村,另一台印刷機設在孫溝子村。印刷地下室設在王廣平家的院子裡,主地道通到孫溝子村。

這是一塊紅色沃土。1930年,青年傅愛農(建國后任貴州省委常委等職)從這裡走出去參加了抗日救國會,他是王德普村第一任黨支部書記,王其元(建國后任上海地震局副局長等職)是第二任村黨支部書記。小鬼子佔領了冀魯邊區,這個隻有220戶人家的村子,有20多名共產黨員在縣、區做抗日領導工作,有90多名農民參加了縣抗日鋼槍隊,有110戶是抗日家屬。

這年初秋的一天,孟集、柴胡店、楊盤等據點的200多鬼子、漢奸突襲王德普村,放火燒了王其元、王太祥等9戶抗屬的房子。鬼子、漢奸把沒來得及疏散的村民趕到大街上,架起機槍,接連把十來個村民綁起來毒打,逼問“誰是共產黨員?《烽火報》在誰家?”

鬼子隊長來到人群前,一把將寧津縣抗日大隊戰士王晉好的妻子劉秀英從人群中拽出來:“說!《烽火報》在誰家?”

劉秀英怒視著敵人:“不知道!”

鬼子開槍了。

劉秀英死了。

憤怒的鄉親們一步一步逼近鬼子。鬼子隊長揮舞著戰刀哇哇吼叫:“不說,統統死了死了的!”

王晉山在邊區工作,他是王德普村人,這天前來印刷廠聯系工作,也被敵人圍在村民中間。這時,他昂首挺胸走出人群高喊一聲:“我是共產黨員!”然后說:“誰是共產黨員村民不知道,跟他們無關,你們把他們放了,我全說。”王晉山走到一個鬼子跟前,冷不防奪過一支槍,跟鬼子搏斗起來。王晉山被鬼子刺死。

《烽火報》保住了,王德普村被冀魯邊區黨委授予“紅色堡壘”稱號。

駐扎在樂陵縣、黃夾鎮、楊盤鎮等據點的鬼子,也接連襲擊了駐有《烽火報》人員的商家、韓家、小吳家等幾個村子。報社人員得到情報,藏好設備,安全轉移了。鬼子把村民趕到空地上,排成隊,挨個審問:

“《烽火報》的人——在哪裡?”

“《烽火報》的機器——在哪裡?”

鄉親們裝作聽不懂:

“烽火人嘛摸樣?”

“機器是啥物件?”

“我們從來沒見過。”

鬼子惱羞成怒,拉出一個個村民毒打。

鬼子、漢奸見問不出來,就挨家挨戶搜查。鍋碗瓢盆打碎聲,雞飛狗叫聲,刺耳的槍聲,混雜在一起。有一台機器被鬼子搜走了。

李久澤終生不忘,1943年夏末的一天,鬼子掃蕩,他在大傅家村一帶和同志們跑散了。到了傍晚,他轉到去年反掃蕩時住過的一個村庄,他把傅國光送給他的《聯共(布)黨史簡明教程》藏進村東一塊高粱地裡,然后摸進了房東家。30多歲的房東大哥聽了李久澤的述說,安慰他說:“你就住在我家,沒事。等鬼子走了再去找機關。遇到陌生人問你,就說你是我小弟弟。”

第二天吃了早飯,房東大哥遞給李久澤一把鋤頭,帶他到村北豆子地裡去除草。日頭偏西了,四周沒有動靜,李久澤以為不會有情況了。他對房東大哥說:“我把書取出來,帶上它去找同志們。”

房東大哥點頭同意:“快去快回。”

李久澤扛著鋤頭順路往東走,還沒走到那塊高粱地,忽然看見東邊不遠的地方塵土飛揚,鬼子的馬隊順著溝沿狂奔而來。李久澤扛著鋤頭就往回跑,邊跑邊回頭看,不好,兩匹大洋馬徑直沖著他追來了。他想,如果這時鑽庄稼地更危險,還是往房東大哥那裡跑吧。他踢掉不大跟腳的鞋子,光著腳丫子疾奔。房東大哥老遠看見了,停下鋤地迎著他。李久澤跑進地裡,馬上和房東大哥一起鋤起地來。一個挎洋刀的鬼子和翻譯沖到了他們面前:

“什麼的干活?”鬼子揮著洋刀,指著李久澤問。

“我的小弟弟。”房東大哥沉著地回答。

“為什麼跑?”

房東大哥說:“他年紀小,見了你們害怕。”

鬼子和翻譯又咕噥了幾句,大概聽了房東大哥的回答,看到他倆身后鋤過的土地,相信了,一拍馬屁股,迸出兩個臭屁,上馬走了。

摧不垮的“烽火”隊伍

“小報‘烽火’照路明,革命旗鼓先頭行。莫輕油印一面字,本是烈士血寫成。”

冀魯邊區老戰士鄭正這首詩,是對《烽火報》的深情表達和真實寫照。

《烽火報》在戰火中誕生,在血與火中行走,步步荊棘,處處險境。英雄的《烽火報》戰士們用鮮血和生命把它培育成為冀魯邊區抗日戰場上的另一支“槍杆子”。

採編人員提著籃子,推著小車作掩護,冒著敵人的掃蕩到各處採訪,有時深入到距離敵人據點一二裡路遠的“模范村”、“愛護村”摸敵情,了解民眾同敵人斗爭的事跡。

孫學文隱蔽在王文村的天主教堂小屋裡,每天夜裡刻蠟紙。

李亞民編輯和負責電台的同志們,藏身潮濕的蘆葦地裡,每人一塊包袱皮,攤開就寫稿,敵人來了一兜包袱皮就跑。

陳金波(建國后任滄州衛校副校長等職)夜裡把窗戶蒙上被子,通宵達旦刻寫鋼板,讓9歲的兒子陳建新站崗、放哨,傳遞秘密文件、報刊。

時年16歲的長途交通員小王,隻身穿越敵人密布的封鎖線,往返一二百裡,把報紙、信件送達邊區黨政機關和當地民眾。幾次被鬼子抓住,他以天真的孩子氣蒙騙了鬼子。一次路遇鬼子,他跑進地裡藏好《烽火報》,爬到路旁棗樹上假裝摘棗。鬼子、漢奸來到樹下,一晃刺刀:“小孩,下來,你的壞壞的,小八路的干活。”小王從樹上溜下來,笑嘻嘻地說:“我是看見你們來了,上樹給你們摘棗吃呢。”說著,他從衣兜裡抓出小棗就往鬼子、漢奸手裡塞。“吆西,小孩,聰明的。”鬼子、漢奸們吃著小棗走了。

敵人天天在制造殘酷。

夏秋季節,《烽火報》戰士們分散躲進青紗帳裡,不管刮風下雨,吃睡在地裡。

冬春季節,平原曠野藏不住人了。《烽火報》戰士們躲進村子的地洞裡。

殘酷如狼。

1943年秋末,《冀魯日報》移住慶雲縣東部一帶。一天拂曉,李久澤和李亞民等人住的村子被鬼子包圍了,同志們倉促分散突圍。李亞民朝著村西北的田野裡奔跑,幾個鬼子狂叫著在后面追趕,李亞民還擊了幾槍。一個鬼子沖著他瞄准射擊,年僅二十二三歲的李亞民壯烈犧牲了。

入夜,李久澤等幾位同志在老鄉們的幫助下,忍悲含痛草草掩埋了這位年輕的新聞戰士。秋風瑟瑟,是為烈士演奏哀樂﹔夜幕深垂,是給烈士恭送挽幛!堅持出報,是給敵人響亮耳光!

夜,漆黑,漆黑。風,時急,時緩。雨,如泣,如訴。這是1943年9月26日的夜晚。

這天夜裡,勞累了一天的傅國光和在該區工作的胞妹傅素梅(石磊光)住在小魏村一個堡壘戶家裡,准備睡一覺,后半夜轉移。同住的還有電台台長高科等同志。傅國光太累了!他沒有能按時醒來。次日清晨,鬼子、漢奸突然包圍了村子。高科打著匣子槍沖到村前大道邊,以一棵大柳樹作掩護與追來的敵人死拼,不幸遇難。

傅國光被翻牆而過的鬼子抓住,把他同被抓的村民一起趕到李營村。鬼子見傅國光面色白皙,認定他是八路,是文化人。

“你是什麼的干活?”

傅國光冷冷地回答:“老百姓!”

“你的手上為什麼沒有繭子?”

“沒有老繭的人多著唻。”

“你的衣服上墨水是怎麼來的?”

“那不是墨水,是染料的顏色。”

“不,你的八路的干活,快快招來!”

傅國光昂首挺立,不理睬鬼子的盤問。殘暴的鬼子對他進行毒打,傅國光以他瘦弱的身軀堅持抵擋著。再問,還是不承認。鬼子沖著他的胸膛連刺數刀,傅國光倒下了。

戰友們悲痛欲絕:

“傅國光同志,你是我們的好社長、好總編輯。從《烽火報》到《冀魯日報》,你領導報社的抗日志士,沖破日寇萬千封鎖,克服重重困難,輾轉戰斗在冀魯邊區,出報又出書,把延安的聲音傳播,把馬列主義傳播,把邊區軍民抗戰的勝利消息傳播。”

“你夜以繼日,在草屋裡,在地洞裡,在青紗帳裡,伏在小桌上、土台上、草地上,撰寫評論,校改清樣,風餐露宿,積勞成疾,帶病堅持戰斗。”

“你和我們講:‘晚上又野露,明月清風,沒有一絲雲彩,以天為帳,以地為床,吸著新鮮的空氣,如果不是抗戰,我們也不會得到這種美景的享受!’(傅國光1943年7月16日日記)你的革命樂觀主義精神鼓舞著我們向前,鍛造了我們這支打不垮、拖不爛的‘烽火’隊伍。”

“你和我們講:現在《烽火報》石印、油印﹔將來,鉛印。現在環境艱苦,但樂在其中,困難后面就是勝利。現在打仗,抗日﹔將來,要建設社會主義,建設新中國。”

同志們高舉起拳頭:“國光同志,你在這裡安息吧。鬼子的刺刀嚇不倒我們,為光復中華,我們還要辦報,我們一定繼續戰斗下去,為你,為死難的同志們報仇!”

“國光同志,我們要離開冀魯邊區了,我們要去清河區辦一張新的報紙——《渤海日報》。”

冬日的夜冰冷刺骨,《烽火報》—《冀魯日報》戰士們熱血沸騰。他們懷揣民族恨,戰友仇,在新任編輯部長戴夫帶領下轉戰清河區。

“注意!前面就是敵人封鎖區,准備好,沖過去。”

戴夫悄聲下達著命令,拔出手槍,匍匐前進。接近封鎖線了,他向兩頭觀察了一下,喊聲“沖!”同志們一躍而起,一陣急跑,快速沖過了封鎖線。

這邊,就是清河區了。(記者 朱殿封)