記者 鄭海鷗

2015年05月28日07:37 來源:人民網-人民日報

|

|

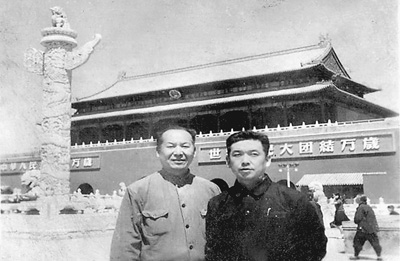

1958年,戴元毅與戴嘉樾在北京留影。 |

|

|

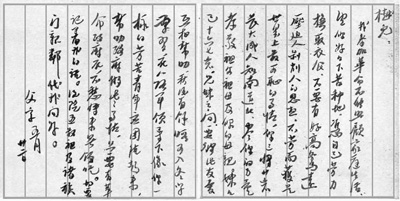

1946年,戴元毅從延安寄回的家書。 |

幾份原始的干部檔案、厚厚一沓泛黃的家書、幾十張老照片,戴其潤將一家三代人的歷史娓娓道來。戴家三代人連接起來的故事和透露出的品格,堪稱傳奇,讓人動容。

——有曾祖父加入李鴻章的盛軍,參加甲午戰爭,戰敗后痛心疾首,發誓子子孫孫與侵略者不共戴天﹔

——有祖父由彭真介紹入黨,赴延安、打日本,以身許革命來盡孝道,為國家和民族奉獻了一生﹔

——有父親勤耕基層20余年,做“泥腿子干部”,被群眾廣為稱頌。

兩個甲子的輪回,一門英杰的身后,有著怎樣可歌可泣的精神品格?為了國家獨立、民族解放、百姓幸福,大時代下的普通人,又有著怎樣跌宕起伏、感人肺腑的故事?記者來到河北滄州青縣,尋訪起120多年來的家族故事,也試著為這些問題尋找答案。

“救國救民是大事,幾多老幼無須憐。盼得窮人翻身日,死在九泉也心甘”

“我父名重泰,字春和,祖籍河北青縣,家貧,幼失父母,隨長兄在農村出賣勞力為生。為謀生,應募當兵,參加甲午中日朝鮮戰爭,平壤戰敗,全軍潰散。目睹封建專制下的統兵將帥,腐朽無能,失地辱國,涂炭生靈,滿腔義憤,無能為力,隻得返回不願回的家鄉,再過挑腳販鹽與人雇工的艱苦生活……國民革命軍北伐,他表示同情,熱烈擁護,並促使我參加進去盡一份力量。從此,對我的一切革命活動,尤其密去延安的行動,他滿心喜悅而又大義凜然,對我進行忠孝不能兩全的教育。每一想起當時情景,不覺眼濕心酸。”

——戴其潤小心翼翼地翻開一張泛黃的信紙,介紹說:“這是1978年,祖父戴元毅追憶曾祖父戴重泰的文章,勾勒出曾祖父抗擊侵略、支持革命、曉暢民族大義的甲午老兵形象。”

戴重泰,生於晚清,后參加了李鴻章的淮軍主力盛軍。1894年,戴重泰所在盛軍出國參加了甲午平壤大戰。然而,這場戰役因為清政府的無能和統兵將帥的腐敗畏敵而慘敗。戴重泰痛心疾首,當身負重傷的他與殘存的兄弟們回國渡過鴨綠江時,他們在鴨綠江長堤面北痛哭,長跪不起。戴重泰更是揮拳怒吼:“此仇定報!我輩不能,兒孫繼之!”

在以后近半年的戰事中,遼東、遼南也都相繼淪陷,清軍全面潰散。戴重泰所在的隊伍也被打散了。而《馬關條約》的簽訂,使戴重泰對喪權辱國的清政府徹底失望。

看來,報仇雪恨的希望是沒辦法寄托於清政府了。為了等到“兒孫繼之”的那一天,他一路打工乞討,回到了不願回的老家——滄州青縣王福庄,隱忍地過起了種地扛活、挑腳販鹽的貧苦生活。

1931年九一八事變后,東三省淪陷。那裡曾是戴重泰與日寇血戰過的沙場,而今日本故伎重演。消息傳來,戴重泰茶飯難進。1933年6月,馮玉祥、吉鴻昌打起察哈爾抗日同盟的大旗,兒子戴元毅投身到抗日前線,戴重泰欣喜萬分。

1937年春,戴元毅奉黨組織之命去延安前,回家安頓老小。戴重泰明白兒子心存挂礙,教育戴元毅忠孝不能兩全,“救國救民是大事,幾多老幼無須憐。盼得窮人翻身日,死在九泉也心甘”,大義凜然地將其送上了戰場。戴重泰倚檐西望,兒去遠,一別再難見。

戴其潤感慨,曾祖父隻有我祖父一個兒子,也曾體會過日本侵略者的猙獰凶狠,悉知戰爭的慘烈血腥,他明白這一走很大程度上意味著捐軀……“家破人亡,危在旦夕,但隻有家破,才能使國之不亡啊!這就是一名甲午老兵、一個中國農民、一位普通父親,在國難當頭之時,作出的不二選擇。”

一直到1944年,離家7年的戴元毅仍杳無音訊,生死未卜。76歲的戴重泰終究沒看到兒子回家的那一天,他明白兒子很可能已到了另一個世界。戴其潤說,“老人家臨終時緊攥著他孫兒,也就是我父親的手,叮囑道:嘉樾呀,你跟日本鬼子有殺父之仇哇,你一定要給我接著去打小日本啊!”

“兒隻有努力革命事業,把孝於雙親的意願,擴大到全國全世界人民身上,來盡人子的孝道”

“勞冬(戴元毅),河北青縣人。我是青縣城東四十裡一個很小的農村的人。

一九三三年與吉鴻昌、任應岐等建立關系,加入反法西斯大同盟。

一九三五年夏,由河北省委李鐵夫、彭真二同志介紹入黨。

來蘇區后——我是今年四月入抗大十二隊學習。抗大畢業后,於八月初又來本校學習。”

——“這是祖父戴元毅於1937年10月在延安中央黨校十班學習時寫的《自傳》”,翻開原中組部編號為五一〇五號的干部檔案,戴其潤一字一句地念起這塵封了70多年的《自傳》。

“祖父戴元毅抵達延安后的10年間,家人再也沒有了他的音訊。”戴其潤說,直到1946年秋,一封由“延安戴緘”的家書,輾轉到了敵佔區的、祖父已離去10年的家。

戴元毅還活著?!手持家書,伴著10年積累的絕望和此刻的喜悅,全家人閉上大門、抱在一起放聲痛哭。這豈止是“烽火連三月,家書抵萬金”啊!是10年的烽火連天啊!

如今,讀起這封被藏在戴家老房子西廂房上柳木柁中而保存完好的家信,仍感人至深:

“父母親二老大人:

兒離家已將十年……當兒每次拿起筆來要寫家信的時候,總是手顫心酸寫不成字。兒希望七八十歲的雙親依然健康存在。兒以身許革命,不能侍奉雙親,養老送終。……兒隻有努力革命事業,全心全意給勞苦人民服務,使得全中國全世界被壓迫被剝削的工人農民早日得到翻身,把孝於雙親的忠誠意願,擴大到全國全世界人民身上,這樣來報答父母養育之恩,來盡人子的孝道。”

此間感情和胸襟,堪比《與妻書》中之“以天下人為念,當亦樂犧牲吾身與汝身之福利,為天下人謀永福也”。其不同的是,寫信人林覺民不久即就義,而戴元毅卻早已失去了收信人父親。

跟隨黨中央,戴元毅先后擔任中組部行政處、秘書處副處長、國家紡織工業部行政處處長、中央人民監察委員會高級監察專員等職,1954年病休離開了工作崗位。退居二線的他還一直發揮余熱,年老未敢忘憂國。

“文革”中,專案人員想從他身上取得彭真、安子文等同志的“罪証”,面對恐誘脅迫,他剛直不阿,實事求是,敢於堅持原則,表現了一個老共產黨員的高風亮節。

跟著共產黨走,這條道亮。在1964年7月20日《示孫女淑敏》的一封信中,戴元毅要求子孫們銘記踐行“黨的利益,就是自己的利益,就是我家的利益,沒有黨我家是不存在的,我家的利益是同黨的利益一致的”。他這句發自肺腑的家訓,彰顯了一名共產黨員的信仰和信心,深刻影響了戴家后人。

“黨的利益,就是自己的利益,就是我家的利益,沒有黨我家是不存在的”

“我父親戴嘉樾,牢記曾祖父臨終的重托,1948年投身革命。20世紀六七十年代,他擔任了公社書記近20年,並始終遵循著‘黨的利益,就是自己的利益’的家訓,風裡來、雨裡去,一身正氣、兩袖清風。”戴其潤說。

三年經濟困難初期,戴嘉樾一家在冬季下放到陳缺屯村,此時生產隊已完成全年分配,他們隻得靠每人每天6兩供給糧過活。一家人餓得面黃肌瘦乃至浮腫之時,“七隊王隊長專門召開隊委會和社員大會,決定從生產隊庫存的飼料糧中,提取70斤黑豆暫借給我家,以度荒保命”,戴其潤回憶。“然而,父親作為公社書記,意識到不能帶頭違反‘嚴禁挪用、借用生產隊飼料糧’的規定,幾次三番將送來的黑豆又扛了回去,使已經開始浮腫的他,一次次累得頭昏眼花。”

“作為共產黨員,他心中有道防線,不該做的事情絕對不做,哪怕付出生命的代價。”青縣原縣長、滄州師專原黨委書記沈玉洲感嘆。

戴其潤說,父親的三句叮囑,讓他時刻不敢忘記。

第一句是他入黨后,父親叮囑:“切記,咱是‘志願加入中國共產黨’的。”父親教導他:志願,志願,是自願的志向與願望,是自己人生的神聖選擇。人言乃為信,無信即非人。無愧於黨,首先要無愧於己、無愧於人!

第二句是“咱絕不能當四隻胳膊的村干部”。戴其潤回憶,從1971年3月18日,他入黨進村支部任副書記兼民兵連長后,父親就對他提出了不當“四隻胳膊干部”的要求,告誡他不能脫離勞動、脫離群眾,要當好“泥腿子干部”。

第三句是“要一張白紙去履職”。戴其潤說,1974年他被選拔到陳缺屯公社任黨委副書記,“因父親在此地工作過10多年,經歷了不堪回首的‘文革’,到曾批斗過父親的地方任職,我唯恐不超脫。”然而,戴嘉樾聽說后卻對兒子說:“你所知道的‘文革’中的一切,要全部忘記!要一張白紙去履職。陳缺屯的老少爺們對咱家,隻有恩,沒有怨。要記住,你是報恩去的!”

2010年,戴嘉樾走完了他的一生。去世時,光是鄉親們為其悼念的挽聯,在王福庄就足足懸挂了三面牆。人們歌頌和緬懷戴嘉樾,也贊揚戴氏滿門英杰。

“戴家三代人,不斷在傳承舍小家為大家、努力奉獻的崇高精神信仰,且一代一代在升華”,沈玉洲說,“戴重泰不怕流血犧牲、為民族大義而反抗侵略﹔戴元毅不光打日本,還建設祖國、為人民服務﹔戴嘉樾則一輩子耕耘基層、勤勤懇懇、做人民的孺子牛。”

家是最小國,國是最大家。“每個家庭都弘揚自己的家教、家風,每個家族都有家國情懷的傳承,自尊自信、自立自強,那國家就強,黨風、國風就正”,沈玉洲動情地說,和平來之不易,幸福生活來之不易,這些精神是中國人的脊梁,世世代代都不能忘,也忘不得!

《 人民日報 》( 2015年05月28日 19 版)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微