吳 限

□本報記者/吳 限

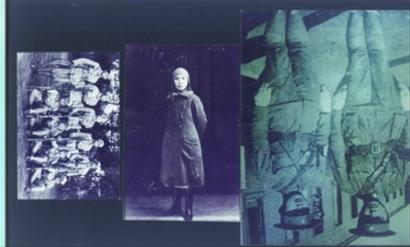

1932年的《中華畫報》刊登的照片(資料圖片)。馮庸大學“女子抗日義勇中隊”隊長龍文彬(資料圖片)。馮庸大學“女子抗日義勇中隊”的隊員(資料圖片)。

核心提示

當年,她們進入馮庸大學,也是要“工業救國”的。但日本侵略者來了,一夜之間,她們的學校沒了。也仿佛是一夜之間,她們由一個個清純秀麗的溫柔才女變為與校長馮庸一起共赴國難的戰士。經歷過顛沛流離,經歷過風餐露宿,經歷過炮火轟炸,這一隊馮庸大學學生抗日義勇軍裡的女生成為抗戰史上的一段佳話。

馮庸大學“女子抗日義勇中隊”

5月20日,在沈陽文史館館長許光明的陪同下,馮庸的外甥張文琦向記者講述了馮庸大學女生抗戰的故事。

1931年9月18日夜,位於沈陽城西的馮庸大學,本該平靜的教學和生活被打破,校長馮庸被日軍逮捕軟禁,馮庸大學也被洗劫一空。被捕之后,馮庸密囑師生逃亡北平。9月21日晚,馮庸大學大部分師生在校監和秘書長的組織下,乘坐火車逃往北平。

這期間,馮庸通過多方面幫助逃脫了日本人的控制,幾經輾轉回到了北平,並宣布馮庸大學復校。此時,行伍出身的馮庸認識到“國將不國,校何存焉”的處境,他把師生們組織起來,一面繼續辦學,一面籌建學生抗日義勇軍。

1931年11月1日,在張學良的支持下,馮庸大學學生抗日義勇軍誓師成立。在張文琦提供的文獻資料裡,記者看到1931年11月5日的《盛京時報》上有這樣的報道:“集在北平之馮庸大學學生,現下有100余名,頃以編成義勇軍,於本月1日在北平成立,內容男生兩隊、女生一隊,全體武裝,進行軍事訓練雲。”義勇軍誓言:“誓以生命,雪恥復仇,絕對服從命令,願隨星旗赴難! ”

1932年,“一·二八”淞滬抗戰打響。2月上旬,馮庸率領由110名男生和16名女生組成的學生抗日義勇軍,身著黃色軍服,肩背紅綢大刀,雄赳赳氣昂昂,一路唱著“我的家在東北鬆花江上”奔赴前線。但馮庸大學師生的抗日行為,並沒有得到國民黨當局的支持。馮庸先到洛陽請撥槍械未果,又到南京面見何應欽,何借口南京無槍械儲存,拒絕發給學生義勇軍槍械。 2月13日,馮庸大學師生在上海真茹車站下車時,逢日軍援軍抵滬,在未領到槍械的情況下,學生義勇軍手持大刀走上前線。后來,張治中任軍長的第五軍給他們補充了一部分槍械。

這支由126人組成的學生義勇軍中,有16名女學生,她們組成“女子抗日義勇中隊”,由馮庸夫人、馮庸大學體育系學生龍文彬出任隊長。記者在一張照片上看到,女義勇軍隊員頭戴船形帽,短發男裝,捆扎綁腿,手握長槍,颯爽英姿。據張文琦了解,她們當時的裝束都是這種短發男裝,被稱為“抗日花木蘭”。

她們挖過戰壕上過前線

記者看到的照片是由戰地攝影記者陳昺德、王蘭、盧振文等人拍攝的,他們用照相機記錄了馮庸大學女學生義勇軍的颯爽英姿,並把這些照片刊發在1932年3月上海出版發行的《中華畫報》上。

當社會各界看到來自東北的女學生義勇軍戰斗在淞滬抗戰前線的照片,深受感動與鼓舞。就連當時日本東京的《每日新聞》上也登出報道:“日本的女性雖然說是如何如何勇敢,可是往來於塹壕之中的人,還沒有過。然而,中國的女性非常地在最前線活躍著。她們是如何有著悲壯的決心和覺悟……”

據熟悉這段歷史的許光明介紹,現在已有資料中,確有記載她們深入前線,參加了多場直接的對日戰斗。她們克服南方潮濕的氣候,肩負著殲滅倭寇、戰地救護、監視敵情、陣地宣傳等多項任務。

許光明說,1932年3月1日,日軍以一個師團在十九路軍側背的七丫口登陸,直扑其后方咽喉瀏河。此時,十九路軍在瀏河沒有駐軍,守在那裡的是馮庸大學的男女學生軍,他們奉命在瀏河一帶擔任對江面敵艦的監視職責,卻沒料到此時后方變成了前線。

首批登陸之敵,在佔領浮橋鎮后,向東疾進。茜涇營為瀏河屏障,位置扼要,必須先行佔領,才能掩護后續部隊展開戰斗,宋希濂旅長立即命令部隊速往茜涇營前進。

當隊伍走到茜涇營附近時,敵軍已先行到達,雙方展開白刃戰,殺聲震天。日軍出動了20余架飛機對我方狂轟濫炸,我方將士傷亡慘重。當時,馮庸大學的學生義勇軍,不論男女亦投入激烈戰斗。這時,宋希濂旅長考慮到學生們畢竟沒有經過嚴格的軍事訓練,繼續留在前線可能會全部犧牲在戰場,即命令他們迅速轉移到后方安全地帶。他深情地對學生義勇軍說:“中國的讀書孩子們,你們不是軍人,你們應該繼續活下去,為這個國家,為這個民族留一點未來的希望。 ”傍晚,撤退到后方的馮庸大學男女學生軍仍然沒有停歇,他們積極參加布防,摸黑在大堤上挖戰壕,為將要到來的抗日后續部隊做戰前准備。

1933年初,日軍進攻熱河,馮庸又帶領學生軍赴承德參加抗日,奉命布守熱河省凌源縣,男學生軍住在凌源街西銅頂子廟,女義勇軍分散住在五裡堡附近的老鄉家裡。這裡處於荒郊野外,天寒地凍,不見人煙。她們身穿白茬皮大衣,頭戴白茬羊皮帽,腳上穿著棉布靴子,在馮庸指揮下印發“復巢月刊”。她們還走上街頭,進行講演,揭露日本帝國主義侵略罪行,宣傳抗日救國的道理,動員廣大民眾奮起反抗。她們的宣傳取得很大實效,當地很多青年主動要求參加抗日隊伍,有的還為凌源、建平等地的抗日部隊運送軍裝、藥品、彈藥等物資。

1933年4月2日,凌源失守。 3日上午10點半,日軍進入凌源。在敵強我弱的情勢下,馮庸大學的男女學生軍英勇拼殺,但終因武器落后,寡不敵眾,難以抵抗日軍的攻勢,傷亡慘重,教授、職員、男女學生都有很大傷亡。馮庸大學英文教授黃紹谷在戰斗中陣亡,3名學生兵被俘,其中包括一名叫做劉淑珍的女生。幸好,在同為海城老鄉的翻譯幫助下,這名女生后來脫離險境。

之后,馮庸大學的女學生義勇軍奉命撤回北平。途經京綏火車站,她們見到眾多受傷的“中央軍”士兵呻吟在站台上,沒人照料。在校長馮庸的支持下,她們把自己的校舍和住舍騰出來,改做臨時醫院,然后分頭到車站去背受傷的官兵。傷兵太多,又沒有交通工具,她們懇求黃包車夫義務運傷兵到學校救治。她們的行為令黃包車夫們大為感動,很快就把200多位傷兵運到馮庸大學。

1933年6月,馮庸大學幾經浩劫,資產基本耗盡,再也沒有恢復的能力。 16位女學生各奔東西,有的報考燕京大學、清華大學,少數轉入浙江大學和河南大學。

倘若她們依然健在,也該是百歲老人了。只是無論我們何時回首當年她們投筆從戎、巾幗不讓須眉的壯舉時,都會心生敬意。

新聞資料

馮庸大學

馮庸大學之名來自校長馮庸,他與張學良是摯友,早年畢業於北平中央陸軍第二講武堂,后被張學良任命為東北空軍司令。

馮庸認為,中國內憂外患的主要原因是中國工業落后,他冀圖通過辦學培養高層次人才,加快工業救國步伐。

1926年,26歲的馮庸決定棄兵辦學,走“工業救國”之路。他拿出馮家全部私產投資辦學,在沈陽鐵西汪家河子村(現在鐵西區滑翔小區一帶)創辦了馮庸大學。當時設機械、木工、法律等9個系,學費全免,吸引了全國各地的進步學生來此求學,學生總數一度達700多人,是東北少有的幾所高等學府之一。

除課堂上應該學習的課程外,馮庸規定,學生要在雪地上反復苦練,以增強體魄,培養吃苦耐勞的品質。

經過這樣訓練的學生,后來成為馮庸大學學生抗日義勇軍的骨干力量,其中就有那16名女生。