馬本齋像。

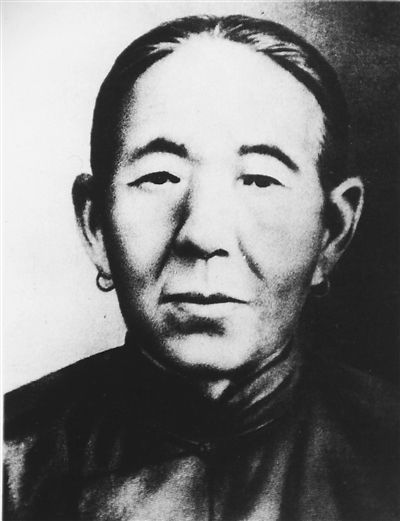

馬母白文冠像。

■閱讀提示

馬本齋,1902年生於獻縣東辛庄(今獻縣本齋回族鄉本齋村),冀魯豫軍區第三軍分區司令員兼回民支隊司令員。在抗日戰爭期間,馬本齋領導的以回漢青年為主力的回民支隊,共進行大小戰斗870余次,殲滅日偽軍3.6萬余人,被八路軍冀中軍區譽為“無攻不克,無堅不摧,打不垮、拖不爛的鐵軍”,更被毛澤東譽為“百戰百勝的回民支隊”。

在位於滄州市以西的獻縣本齋村,有一座帶有穆斯林風格的白色建筑——馬本齋紀念館。入口處的穹窿、牆面上的伊斯蘭窗,無不告訴人們,這裡紀念的,是一位回族將領。

5月28日,記者來到馬本齋紀念館。一座座雕像,一個個老物件,一張張老照片,一幅幅繪畫,生動再現了抗日民族英雄馬本齋和他領導的回民支隊的壯舉,把人們重新帶到那段硝煙彌漫的抗日戰爭歲月。

上下求索

騎著馬,高舉大刀,英姿颯爽的馬本齋塑像,矗立在馬本齋紀念館廣場中央。“戰前動員的時候,他經常是這種英姿。”馬本齋紀念館館長哈光杰自豪地介紹。

橫刀立馬,盡顯英雄氣概。馬本齋的經歷頗具傳奇色彩,“愛國”二字貫穿始終。

他是一個貧民子弟,11歲時進入私塾讀書,但僅僅兩年,便因家境貧困輟學。此后不得不奔波於外,放馬、打工、當學徒。

“如果按此生活軌跡進行,馬本齋或許會成為像他父親一樣勤勞善良的農民。但是內憂外患的中國、動蕩的時局都使得這個年輕人開始不那麼安分。”哈光杰說。

1921年,馬本齋與一位有著新思想的愛國警察,為了尋求新的生活奔向東北,一起參加了張作霖的奉軍。在連年的軍閥混戰中,他憑借過人的膽識和戰功,被破格提拔為團長。之后,蔣介石整編東北軍,馬本齋又被任命為國民革命軍暫編第一軍第21師第四團團長。其間,馬本齋在東北講武堂接受了正規的軍事訓練,系統地學習了軍事知識。

而1929年至1930年這一階段,對於馬本齋至為重要。他與部隊中的共產黨員接觸,對共產主義有了認識。在共產黨員身上,他看到了一種蓬勃向上的精神,像是在迷惘中找到了一盞指路的明燈。但因后來部隊中的共產黨員被清洗,馬本齋與共產黨的聯系就此中斷。

在別人眼中,馬本齋年紀輕輕就當了團長,前途大好。1932年,日本鬼子佔領了東北大部分地區,國民黨不但不抵抗,蔣介石還提出了“攘外必先安內”的反動政策。於是,馬本齋作出了一個出人意料的決定:解甲歸田。

“既然找不到救國救民的大道,不如回家,自己組織隊伍抗日。”臨行前,他作的一首七言絕句,道出了浩茫心事:

風雲多變山河愁,雁叫霜天又一秋﹔

空有滿腹男兒志,不盡蒼浪付東流。

滄州是有名的武術之鄉。馬本齋回到故鄉以后,以練武術為名,把全村100多名回族青年組織起來,講抗日的道理,並進行軍事訓練。1937年,日本發動“盧溝橋事變”,大舉進犯,平津相繼陷落。為確保天津—衡水這條水上交通命脈,日軍不斷侵襲沿河村庄,多次闖入馬本齋的家鄉東辛庄殺人放火。

“咱們堂堂的中華民族憑什麼讓小鬼子欺侮!鄉親們,要活下去,就得抱起團兒來跟日本鬼子干!願意跟我馬本齋拉隊伍的,快報名登記。”日寇的暴行激起了馬本齋滿腔怒火,他站在清真寺的高台上大聲疾呼。平時經過訓練的100多名回族青年站在了他的旗下。他們拿著土槍土炮、大刀長矛,與日寇展開殊死的搏殺。

紀念館內,一幅“回民抗日義勇隊訓練”的照片,再現了隊伍剛剛成立時的情形。這就是馬本齋率領的抗日民族武裝的雛形。之后,馬本齋主動率部參加了八路軍。1938年,他光榮地加入了中國共產黨。1942年,任八路軍冀魯豫軍區三分區司令兼回民支隊司令。

馬本齋作戰神出鬼沒,機動靈活。從1937年至1944年,馬本齋率領回民支隊,不懼犧牲,浴血作戰,奮勇殺敵,經歷大小戰斗870余次,殲滅日偽軍3.6萬余人,在廣闊的冀中平原和冀魯豫邊區,所向披靡,屢建戰功,打得日本侵略軍聞風喪膽。

百戰百勝

在紀念館內,有一幅特殊的照片,拍攝的內容是位於深澤縣城的回民支隊烈士紀念碑。“你能想到,這個紀念碑最初是由日本人立的嗎?”陪同記者採訪的趙文嶺一句話,引起了記者的好奇。

趙文嶺,獻縣農民攝影家,是馬本齋的“鐵杆粉絲”,從1990年起就開始研究馬本齋和他領導的回民支隊的事跡。25年來,他分別深入到馬本齋當年戰斗過的地方拍攝遺址真景,尋訪當年的見証者以及馬將軍的遺物。馬本齋紀念館內的不少照片、實物都出自他手。他對每幅照片、每件展品背后的故事也都了然於心,是馬本齋紀念館名副其實的“編外館員”。

據趙文嶺介紹,作為冀中軍區一支重要的抗日武裝力量,馬本齋率領的回民支隊不但用自己的血肉之軀贏得一場場戰斗的勝利,甚至還贏得了敵人的尊重。1940年11月初,回民支隊同日軍在石家庄深澤縣展開激烈戰斗,日軍后來派兵增援,用飛機進行掃射。回民支隊血戰四晝夜,兩度攻入城內,使敵人彈盡糧絕。當回民支隊完成任務並撤出陣地后,日軍把回民支隊陣亡戰士的尸體埋於東門外,豎了一塊木板,上書:“回民支隊戰死者之墓”,以表達對回民支隊英勇戰斗精神的敬畏。后來,在此基礎上,經過我方重修,才有了現在的墓碑。

馬本齋究竟用什麼樣的戰術,竟然打得敵人又怕又敬?一幅幅經典戰役圖片背后的故事,給出了答案。

1940年5月,康庄“引蛇出洞、圍點打援”戰斗,是馬本齋率領的回民支隊最經典的一次戰斗。

康庄位於石(石家庄)德(山東德州)鐵路沿線以南,是當時的衡水縣城和日軍安家村據點之間的必經之地。在這次戰斗中,馬本齋利用康庄公路高、戰壕深的地理優勢,採取“引蛇出洞、圍點打援”的戰術。1940年5月30日凌晨,馬本齋命令部隊開始對安家村據點佯攻,據點裡面的日偽軍以為是我們的主力部隊,趕緊向衡水的主力部隊求援。在衡水的敵人知道情況危急,緊急集合主力部隊前去增援。當日方部隊進入康庄西側,公路最高、戰壕最深的那一段時,回民支隊指揮員一聲令下,伏兵四起。暴露在公路上的敵人沒有掩體,隻好往戰壕裡跳。但跳到戰壕裡的敵人失去了作戰能力,很快就被回民支隊殲滅了。

“不到40分鐘,一次性殲滅敵人200多人,我方無一傷亡。這創造了當時八路軍在平原作戰零死亡的紀錄。聶榮臻曾表示,這次戰役不僅是回民支隊的光榮,也是冀中軍區八路軍的光榮。”趙文嶺繪聲繪色的講述中,充滿敬佩。

康庄戰役打掃戰場時,馬本齋叫人把日軍軍服脫下來,大家都不知道要做什麼。過了幾天,這些軍服便派上了用場——回民支隊化裝成日軍奇襲榆科,當場擊斃了20多個偽軍。這是回民支隊進入深南地區打得又一次漂亮的戰斗。

馬本齋打起仗來不主張力拼,善用巧勁,每次戰斗都准備得很充分,還發明了不少特別的“戰法”。當年在攻克一個鬼子據點時,馬本齋讓戰士頂著八仙桌,上面用多層濕棉被覆蓋,前往敵碉堡安放炸藥,這種“土坦克”讓守碉堡的日軍大為驚駭,密集射擊也無濟於事,隻好舉手投降。

“牛刀子鑽心”的故事更是廣為流傳。

1943年11月16日,回民支隊參加了冀魯豫軍區組織開展的反“蠶食”斗爭的首次戰斗,攻克偽軍二方面軍孫良誠總部八公橋。組織領導這次戰役的馬本齋,提出“牛刀子鑽心”戰術,就是首先集中優勢兵力,挖掉敵人總部八公橋,回過頭來再清掃外圍據點。此戰斃傷敵數百名,俘偽二方面軍參謀長、特務團長以下官兵1600多名。

戰后,冀魯豫軍區黨委書記黃敬贊揚馬本齋是“后起的天才軍事家”。楊得志司令員指出:“奇襲八公橋,是擺脫被動,力爭主動,破其一點,牽動全局的一著好棋!”

馬本齋英勇善戰,大有“談笑間,檣櫓灰飛煙滅”的風採。冀中軍區第三次政治工作會議授予回民支隊一面錦旗:“攻無不克,無堅不摧,打不爛、拖不垮的鐵軍”。毛澤東同志親筆題詞“百戰百勝的回民支隊”。

“回民支隊為什麼能打勝仗?這離不開共產黨的領導,也離不開人民群眾的支持。”趙文嶺說,“1942年回民支隊轉戰山東時,山東莘縣遭遇幾十年少有的旱情。為了幫助救災,回民支隊主動拿出自己並不富裕的軍費幫助百姓從省外運送糧食。”

“回民支隊愛民舉動贏得了冀魯豫地區人民群眾的支持,老百姓或納軍鞋籌軍糧,或傳情報掩護子弟兵,或送親人參軍參戰,用各種方式支援著回民支隊。有了老百姓的支持,隊員們就無后顧之憂,從而全心打鬼子了。”趙文嶺感慨地說道。

母子英雄

馬本齋紀念館廣場東西兩側有兩個湖,分別是“馬母湖”和“本齋湖”,也稱“母子湖”。一條小河由“本齋湖”流出,環繞廣場一周,最后流入“馬母湖”。一條小路圍繞在“母子湖”旁邊,一座小橋將母子血脈相連。這樣一幅場景就像一個不願離開母親的孩子,依偎在母親的身邊。

是啊,有哪個孩子不願依偎在母親的身旁,又有哪個母親舍得離孩子而去?但為了民族大義,馬本齋的母親白文冠卻毅然選擇了犧牲自己。

1941年7月以后,馬本齋率回民支隊戰斗在河間一帶,與日軍駐河間聯隊長山本展開了激烈斗爭。幾番交手山本連連失利。黔驢技窮的山本,採納叛徒的毒計,將馬本齋的母親白文冠抓到河間憲兵隊,用種種手段,逼迫馬母給馬本齋寫勸降信。但是,深明大義的馬母寧死不屈、義正辭嚴地拒絕敵人:“我是中國人,我兒子當八路軍是我讓他去的。勸降?那是妄想!”此后,馬母絕食7天,以身殉國。

“人活,要活得有臉有面﹔人死,要死得像模像樣!勝敗不在生死,比的是誰的骨氣更剛強。”這是馬母在獄中對馬本齋的囑托。

馬母白文冠識文達理,善良賢惠。她有三個兒子,馬本齋排行老二。孩子們從小就聽她講述“岳母刺字、精忠報國”的故事,也為日后走上革命道路打下基礎。抗日戰爭爆發后,她積極支持三個兒子拉起隊伍,抗擊日本侵略軍,是英雄背后的一位偉大女性。

“紀念館內‘英雄母親’這個版塊,是最令參觀者動容的。”哈光杰介紹。

紀念館實物展出了一輛押送馬母的木制小推車,是馬母報國捐軀的見証。用這輛小推車,敵人將馬母押到臧橋據點,之后押送到河間憲兵隊。在這個老物件前,前來參觀的人們常常駐足良久,感慨不已。

馬本齋拿到母親的遺物——一個已斷成兩段的玉鐲時,痛哭失聲。回民支隊戰士紛紛請戰,要為馬母報仇。馬本齋沉痛地勸說戰友們:“以大局為重,不要中敵人的圈套。”他向母親寫下誓言:“偉大母親,雖死猶生,兒承母志,繼續斗爭!”

從此,馬本齋把那兩段玉鐲帶在身上,更加勇猛地殺敵。他率部在冀魯豫平原上與日寇進行大小數百次戰斗,並在魯西北一帶開辟了新的抗日游擊區,為粉碎日軍掃蕩、鞏固抗日政權作出了突出的貢獻。

與馬本齋紀念館一路之隔,是馬本齋母子烈士陵園。陵園內,蒼鬆滴翠,草木蔥蘢。院中央高大的漢白玉紀念碑直插雲霄,正反面鐫刻著毛澤東主席與朱德總司令的題詞。

哈光杰介紹,馬母犧牲時68歲,馬本齋去世時42歲,“110”正是母子倆歲數之和,因此紀念碑高度取110分米。紀念碑基座高918毫米,碑座高815毫米,兩個數字是日軍侵華和投降的日子。紀念碑碑基周圍地面用紅色石材鋪設成圓形路面,院子南頭是月牙狀花壇。烈士母子的墓就位於“圓”和“月牙”中間,這象征著母子英雄與日月同輝。

精神不死

馬本齋一生最大的願望,就是見到毛主席、朱總司令。然而,就在這多年夙願即將實現的時候,罪惡的病魔卻悄悄向他襲來。

槍林彈雨中,馬本齋不怕犧牲、奮勇殺敵,隻為早一天迎接勝利的曙光。然而,他最終沒能等到日軍投降的那一刻。

1943年,國民黨胡宗南部集結了幾十萬大軍進逼延安。冀魯豫軍區司令員楊得志率軍區主力急赴陝北,保衛延安。此時,馬本齋卻不得不與他的隊友們揮手告別:“你們先走吧,我會跟上你們的……見到毛主席、朱總司令,千萬要轉達我的問候。”

他不是不願走,而是病倒了。

戰士們哪裡知道,接到保衛延安、保衛黨中央、保衛毛主席命令時,馬本齋曾激動得徹夜難眠。然而,就在部隊准備出發的時候,馬本齋頸椎部卻生了毒瘡(對口瘡),由於缺醫少藥,病情迅速惡化,轉至濮陽小屯村冀魯豫軍區后方醫院搶救。后來,他又得了急性肺炎,體溫高達攝氏40度,時常處於昏迷狀態。

帶著遺憾,帶著向往,1944年2月7日,馬本齋終於不治,赍志而歿。 臨終前,馬本齋看著母親留下的玉鐲,淚流滿面:“娘,兒子來陪你了。”

1944年3月17日,延安各界隆重舉行馬本齋追悼大會。毛澤東、周恩來、朱德等中央領導贈送了挽詞和挽聯。毛澤東題寫的挽詞是:“馬本齋同志不死”﹔朱德贈送的挽聯是:“壯志難移 漢回各族模范,大節不死 母子兩代英雄”﹔周恩來贈送的挽詞是:“民族英雄 吾黨戰士”。

1953年,為紀念抗日民族英雄馬本齋,東辛庄被正式命名為本齋村,鄉政府也設在該村,更名為本齋回族鄉。1954年,馬本齋的遺體遷至石家庄市華北軍區烈士陵園安葬。

馬本齋同志不死!的確,他雖然倒下了,但是留給回民支隊、留給全中國人民的英雄精神永遠無法磨滅……(記者 吳艷榮)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |