記者 申孟哲

2015年06月26日10:34 來源:人民網-人民日報海外版

|

|

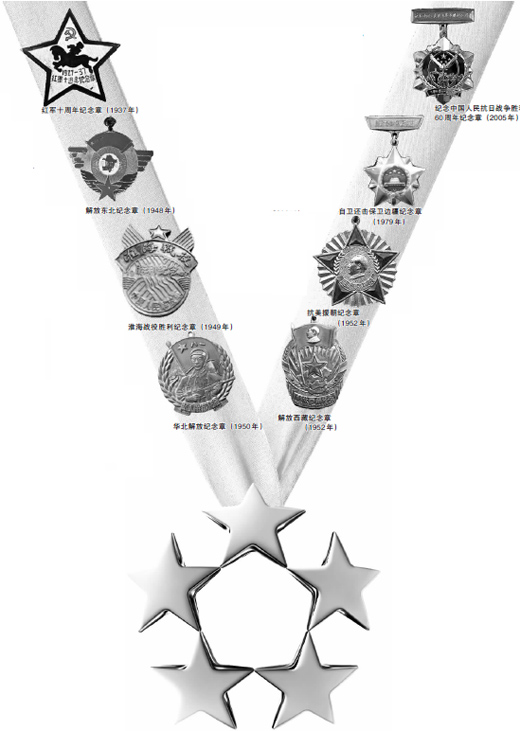

制圖:潘旭濤 |

|

|

山西太原老兵古忠孝曾獲中國人民抗日戰爭勝利60周年等紀念章。 |

|

|

江蘇鹽城抗戰老兵祁政的光榮回憶。 |

6月23日,國務院新聞辦公室發布消息,中國將於9月3日舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會。

其中的重要一項內容,就是以中共中央、國務院、中央軍委名義,為健在的抗戰老戰士、老同志,抗戰將領或其遺屬頒發“中國人民抗日戰爭勝利70周年”紀念章。這些紀念章,將由習近平親自頒發。

在中國與軍事有關的紀念章,都與某些重大戰役或者事件有關。紀念章雖然個頭不大,卻是一種對歷史的銘記。近百年來,一枚枚紀念章承載和展示著中國的風雲歷史和人們的家國記憶。

沿革:頒發紀念章是軍隊傳統

即將頒發的紀念章,並非中國以國家名義首次頒發抗戰紀念章。10年前,時任中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席胡錦濤就向10位抗戰老戰士、愛國人士和抗日將領代表頒發過紀念章,“紀念中國人民抗日戰爭勝利60周年”的章名也由其親自題寫。

事實上,早在抗戰時期,中國共產黨就頒發過紀念章。比如,冀魯豫八路軍部隊就頒發過“抗戰八年紀念章”,山西新軍發有“決死隊四周年紀念章”,延安和遼東軍區八路軍部隊頒發過“抗戰勝利紀念章”,晉冀魯豫邊區政府還頒發過“百團大戰”証章。

如果把時間再往前推就可以發現,從建軍之初,中國共產黨、工農紅軍就一直將頒發紀念章列為重要的傳統沿襲下來。

1927-1937年間,雖然紅軍的生存環境險惡,但從全軍到地方,依然有“東江暴動紀念章”“閩浙贛邊區堅持斗爭紀念章”“紅軍十周年紀念章”等紀念章出現。

8年抗戰之后,從解放戰爭時期到新中國成立初期,為紀念作戰區域和戰役的勝利,許多軍區和野戰軍都曾頒發過紀念章。

例如,1948年,第四野戰軍暨東北軍區頒發“解放東北紀念章”﹔1949年,華東軍區頒發“淮海戰役勝利紀念章”和“渡江勝利紀念章”﹔1949年11月,西南軍區頒發“解放西南勝利紀念章”﹔1950年,中南軍政委員會頒發“解放華中南紀念章”,華北軍政委員會頒發“華北解放紀念章”,西北軍政委員會頒發“解放西北紀念章”,中南軍區兼第四野戰軍頒發“解放海南島紀念章”﹔1952年8月,西南軍區頒發“解放西藏紀念章”。

新中國成立后,在一些重要的歷史場合,紀念章不缺席的傳統得以延續:1952年,依然身處朝鮮戰場上的志願軍戰士,獲得了“抗美援朝紀念章”﹔1979年,為表彰對越自衛還擊作戰部隊,總政治部頒發了“自衛還擊保衛邊疆”紀念章﹔1986年,成都軍區和昆明軍區向雲南邊防部隊頒發了“老山、者陰山自衛還擊作戰勝利紀念章”﹔2008年,為表彰汶川地震救災中的濟南軍區所屬部隊,濟南軍區頒發了“抗震救災”紀念章。

傳統也成了制度。2010年6月,《中國人民解放軍紀律條令》頒布,裡面專門有名為“紀念章”的一章,詳細規定了此后頒發的紀念章類型和條件——有按照服役時間長短的“國防服役紀念章”,有在邊緣艱苦地區服役的“衛國戍邊紀念章”,有因公犧牲、致殘的戰士領受的“獻身國防紀念章”,有出國執行維和等任務的“和平使命紀念章”,也有搶險救災、反恐維穩等“執行作戰和重大任務紀念章”。

制式:將歷史定格成畫面

從1927年到1952年,由於戰亂頻仍,中國人民解放軍及其前身並無頒發和制作紀念章的統一規定。正因為如此,我們才看到,上至中央軍委,下至團級部隊,廣至全軍官兵,窄至一時一地,都曾經為了紀念不同的事件而頒發過不同的紀念章。

也正因為如此,中國軍隊頒發的紀念章林林總總,呈現出五彩斑斕的樣貌。

這些紀念章材質各不相同。抗戰時期,由於條件艱苦,各地頒發的紀念章材質各異,除了有銀質、銅質之外,還有鐵片、膠片質地。解放戰爭及之后,隨著條件改善,銀質和銅質紀念章逐漸成為主流,配以銅質鍍金、銅質鍍銀、紫銅、紅銅、琺琅等材質,一些高級別的紀念章還有金質款。

要將歷史事件融在直徑35-60毫米的紀念章中,就需要精心的設計。

比如,第一枚解放紀念章——“解放東北紀念章”,正面中央是一幅東北輪廓圖,上面是一面“八一”軍旗招展開來﹔在環飾的光芒中,左右是麥穗和齒輪,下部是五星軍徽﹔中間還寫有“解放東北紀念”和“1948”的字樣。

又如“解放海南島紀念章”,銅制鍍鋅的畫面裡,藍色波濤為底,一支插有八一軍旗的艦隊正乘浪前行,背景為藍天白雲,畫面疏朗大氣﹔1953年的中國人民赴朝慰問團贈“抗美援朝紀念章”,則沒有描繪戰爭場景,而是一隻簡單的白鴿,上書“和平萬歲”四字。

10年前的“紀念抗戰勝利60周年紀念章”,設計感就更強了:象征武裝斗爭的六組利劍組成六角形徽章基座,向內的合力象征抗戰統一戰線﹔紀念章正面鑄有五星圖案、象征和平的鴿子和橄欖枝、革命聖地延安寶塔山,還有手持大刀的八路軍戰士和手拿地雷的老百姓合力抗敵戰斗的場面﹔和平鴿的雙翅構“VICTORY(勝利)”的第一個字母“V”,象征抗戰勝利。

紀念章和獎章、勛章性質不同。相對於后者“嘉獎功勛”的功用,紀念章的紀念意味更濃。換句話說,在中國軍事體系的徽章中,獎章、勛章一般頒給作出貢獻、具有功勛的人物,需要有相應的事跡和軍銜級別﹔而紀念章的頒發范圍則更廣,隻要參與歷史事件當中,就可以獲得相應的紀念章。

例如,由中國人民政治協商會議全國委員會頒發的“抗美援朝紀念章”,其范圍就含括“所有參加抗美援朝的人員”,發行量超過250萬枚﹔“紀念抗戰勝利60周年紀念章”,發放范圍則為70多萬名抗戰老戰士、愛國人士、抗日將領及國際友人。

而中國軍隊的獎章、勛章,發放數量則少得多。土地革命時的紅星獎章,新中國成立后紀念不同戰爭時期的八一、獨立自由、解放勛章與獎章,其發放資格有嚴格的限定,隻有少則數人、多則數萬人能獲得此類獎章。

銘記:鐫刻家國記憶

今年4月15日,32名參加二戰的中國老兵收到了一份特殊的禮物:由俄羅斯駐華大使杰尼索夫頒發的二戰勝利70周年“戰爭勝利紀念章”。每一枚獎章都附有帶編號的具名証書,以表彰這些老兵的卓越貢獻——二戰爆發之時,他們曾在蘇聯與蘇軍並肩作戰。

這種由外國發給中國戰士紀念章的做法並非孤例。60年前,朝鮮也曾頒給入境參戰的中國志願軍戰士不同款式的紀念章。

對於參與歷史事件的人來說,紀念章的頒布是國家的一種承認、尊重和褒獎﹔對於全軍戰士來說,和表彰英模的軍功章、獎章、勛章一樣,紀念章也會激發起軍人保家衛國、奮勇爭先的士氣和意願﹔而對一個國家、一個民族來說,適時頒發紀念章不僅是一種具有儀式感的國家行為,更體現出對歷史負責、銘記集體記憶的國家態度。

中國共產黨和中國工農紅軍從創建之初延續至今的紀念章傳統也說明了這一點——幾乎在每一件重大的歷史事件背后,都有紀念章的身影。如果把這些紀念章陳列在一起,甚至可以辨認出中國共產黨從弱小走向強大、從帶領群眾土地革命到領導全國抗戰、從領導人民翻身解放到建設社會主義強國的整個歷史脈絡。

時至今日,閱讀“解放華中南紀念章”的頒發詞,我們似乎還能感受到金戈鐵馬的歷史脈動:“鑒於我第四野戰軍南下以來,渡長江、出洞庭,創白匪主力於湖南,殲殘匪全部於粵桂。時僅半載,消滅敵軍百數十萬,使中南大陸得以解放。為著褒獎我英勇無比和艱辛備嘗之全體指戰員同志們的不朽功業,曾決定頒發解放華中南紀念章。現在我渡海作戰部隊,又橫跨海峽,直指瓊崖,經過激烈血戰,殲滅島上殘匪,使海南島業已宣告解放,並從而使我中南地區全境解放,使我一億四千萬英勇勤勞之中南人民得以從此進入全面和平建設之新歷史時期。值此歡慶中南全境解放之際,特此正式發布命令頒發該紀念章……以彰其功,並傳於永。”

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微