謝智強

重慶市檔案館征集到的一張日本侵華地圖,該地圖發行於“七七事變”正式爆發前半年。

見習記者 謝智強 攝

這是日本東洋協會調查部於1937年7月下旬調查繪制的軍事地圖。記者 萬難 翻拍

日本侵略軍佔領下的盧溝橋(資料照片)。新華社發

重慶市檔案館公布日本侵華地圖

“七七事變”爆發前 日本已詳細調查中國兵力、特產

1937年7月7日,“七七事變”爆發,日本發動全面侵華戰爭。而在“七七事變”正式爆發之前,日本曾對中國各地進行了大量詳盡的調查,為這次預謀已久的侵華戰爭做准備。

近日,重慶市檔案館征集到一張日本侵華地圖,該地圖發行於“七七事變”爆發前半年,內容涉及軍事、政治、經濟、國際關系等多個方面,不僅將中國各地特產、鐵路、軍隊駐地等進行了詳盡標注,而且以大量篇幅分析了當時的東亞局勢。專家表示,該地圖為目前日本侵華地圖中最為詳盡的一幅,它從戰爭發起方的角度,再一次証明了日本帝國主義對中國侵略的蓄謀已久和處心積慮。

7月6日,市檔案館接收整理處處長唐潤明向本報記者獨家展示、講解了這張揭示日本侵華新罪証的地圖。

物資調查——

制作詳細令人震驚

記者在市檔案館看到,這張地圖長1.1米,寬0.78米,在地圖的上方標有“最近的東亞形勢圖解”幾個大字。該地圖按1比6500000的比例制作,由大阪每日新聞社編纂,於昭和十二年(即1937年)1月1日出版發行,是日本官方發行的軍事地圖。

與一般的軍事地圖不同,這張地圖內容之豐富詳細,制圖之精細,令人震驚。它不僅列舉了中國的兵力總數及軍事實力,更對中國各地特產用圖文結合的方式進行了極為詳盡的標注,如圖中標注有東三省出產木材、煤炭、棉花和高粱,湖北出鐵,河南出棉花,廣西出砂糖,廣東出煙葉,四川出產岩鹽、玉米和大熊貓,甚至遠離日本本土數千公裡之外的中國西藏、新疆、青海、甘肅等地的特產,地圖上也有詳細的標注。如在西藏領域,就畫有奔走的駱駝,青海畫有水牛,新疆則畫有煤炭、石油和小麥。

“該地圖調查如此之詳,標注如此之明,充分表明了日本這個資源貧乏的島國對地大物博的中國的侵略欲望。”唐潤明表示,日本帝國主義於1931年9月18日發動了侵略中國的“九一八”事變,並出重兵將中國的東三省迅速佔領,使得日本國內原已十分窘境的市場與原料問題稍有緩解。但隨著日本軍國主義思潮的進一步膨脹,侵佔東三省,已遠遠不能滿足日本軍國主義的需要。“日本政府與軍方,遂以尋找新的市場為借口,向中國各地派出大量間諜,以商人、游客的身份進行各方面的調查,為發動戰爭做好充分准備。”

地理標志——

承認釣魚島是中國領土

記者注意到,在地理上,這張地圖以不同的顏色,除了將中國台灣、朝鮮等日本佔領地明確劃歸日本領土外,還將整個中國分為“滿洲國”、“赤化地域”、“中華民國”、“北支五省”、“冀東自治區”以及“支那英化地帶”幾大部分。除了十分打眼的物資分布外,該地圖還在細節處將中國各地的軍港、飛機場、軍需輸送聯絡線、軍事航空路線、重工業基地以及各國駐華大使館、各國領事館、外國在華租界等進行了標注。

值得一提的是,該地圖並沒有標注一直被日本人稱為“尖閣列島”的釣魚島,並將其所處的東邊和南邊大片海域分別以“東支那海”和“南支那海”相稱,與地圖上的日本海涇渭分明。

“支那是當時日本對中國的稱呼,支那海則為中國海。”唐潤明表示,這充分說明,這幅由日本方面繪制的地圖,當時承認釣魚島是屬於中國的領土。

局勢分析——

成立偽滿洲國 遭遇國際社會不滿

不僅標注詳細,這張地圖還用約3000字的文字對當時的國際形勢進行了分析。

記者看到,這段文字出現在地圖的右下角,題目為《東亞的現狀》,包括“滿洲帝國的發展及日滿兩國受到的壓迫”、“以抗日為由的中國統一進展”等6個部分。

文中寫道,“滿洲事變后,國際關系危機漸漸逼近日本”,美國等國家打算對日本實施壓力,而中國也“隨時將燃燒對日復仇之心”,同時,“俄國聯手中國對付日本的傾向加強。”

對此,唐潤明解釋,日本之所以做此判斷,是因為意識到成立偽滿洲國引起了國際社會的不滿,“並考慮到了各國與中國聯手后的種種局面。”

除了來自國際社會的壓力,中國內部力量的加強也讓日方感到緊張。比如文章在“以抗日為由的中國統一進展”一節就提到:“曾經一盤散沙的中國逐漸統一起來”、“反日氣氛隨著中國國內的統一而逐漸高漲”等。

“當時,四川、雲南等地已逐漸統一於中央政府,國共合作也正在談判之中。”唐潤明說,因為害怕中國力量增強,日本急不可耐地於1937年7月7日發動了全面侵華戰爭。

北碚區檔案館公開披露一批檔案史料

日軍對國共兩黨重要軍事機密了如指掌

本報訊 (記者 匡麗娜 實習生 賀雅文)7月6日,北碚區檔案館首次公開披露一批“盧溝橋事變”的檔案史料。北碚區檔案館館長馮琰稱,這些檔案足以証明日本早有預謀、蓄意制造了“盧溝橋事變”。

日本地圖特意標注共產黨東渡黃河抗日線路

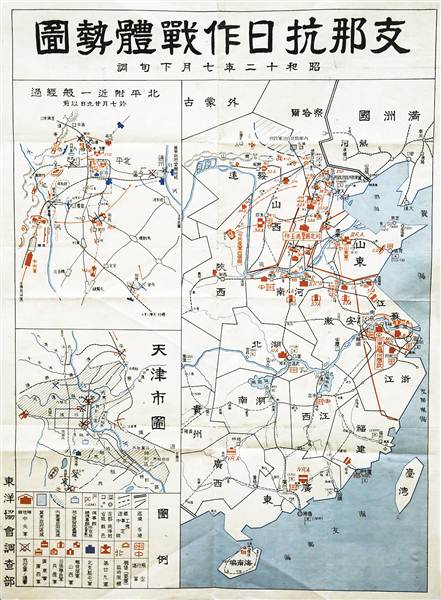

在這批檔案中,有一張由日本東洋協會調查部於1937年7月下旬調查繪制的《支那抗日作戰體勢圖》。該圖的規格為74*55cm,共分三個部分,一是北平附近7月29日前的作戰形勢圖,上面標有中國軍隊的部署、運行線路、日軍進攻點、重點轟炸地點(南苑、北苑、西苑、湯山等地區)等﹔二是天津市區圖,標注有日軍進攻及轟炸市區形勢圖﹔三是華北地區及向南進犯中國的華中、華東、華南地區的形勢圖。

值得一提的是,圖上還特別標明共產黨軍隊從陝甘寧根據地出發,分兩路東渡黃河,開赴山西、河北抗日第一線的路線圖。北碚區檔案館館長馮琰稱,這張圖是在“七七事變”發生后不久,雙方激烈交戰時期制作的,但地圖范圍遠超平津、華北地區,直指中國沿海及內陸地區。“從地圖上可以看出,日軍對國共兩黨軍事部署、戰略要塞等重要軍事機密,早已摸得清清楚楚,有力証明了‘盧溝橋事變’是日本早有預謀發動的一場侵略戰爭。”

日媒披露發動“七七事變”原因

“隨后發生的事實証明,日本侵略軍確實是圖謀已久,有備而來。”馮琰介紹,“盧溝橋事變”發生第二天,即7月8日,日本國內極具影響的報紙《朝日新聞》刊發了一篇報道,記載了日本國內對事變的態度,分析了事變發生的原因。

該報道稱:“從已過去的7號深夜十一時到8號凌晨兩點——歷時5小時在盧溝橋突發的日支兩軍交戰事件”傳回日本,日本國民“變得異常亢奮,不僅如此,想必也怔住了全世界的耳目吧”。

“報道顯示,‘盧溝橋事變’不是偶發事件,而是一場長期的預謀。”馮琰稱,其主要原因是日本認為當時的南京政府沒有完全答應日本掠奪及侵佔中國的所有要求:“排斥同日本調和外交關系”,“與英美蘇聯等外部勢力勾結,每每向日本強烈反擊”。

日本畫報稱:“舉國上下對政府方針一致支持”

此外,北碚區檔案館收藏的1937年8月東京東洋文化協會出刊的畫報《躍進之日本》也記載了日本政府高層在事變發生時的態度。

該畫報稱,“我國(日本)政府毅然決定向華北地區派兵,向中外各國宣揚我帝國政府的方針,毫不畏懼。”“各眾參兩院議員、財界代表、產業界代表,舉國上下對政府方針表示一致支持。”

“可以看出,日本發動‘七七事變’是包藏禍心、蓄謀已久的,即使沒有‘盧溝橋事變’,日本政府也必然發動全面侵華戰爭。”馮琰表示,這些文物史料極其珍貴,是日本侵略中國的又一鐵証。在這些鐵証面前,日本右翼勢力試圖篡改歷史、否認侵華戰爭的謊言會不攻自破。

抗日民族統一戰線在重慶的偉大實踐

朱 軍

抗日戰爭時期,以國共合作為基礎的抗日民族統一戰線是中國共產黨倡導並高高舉起的民族解放的旗幟。重慶是中國抗戰大后方的中心城市,各派政治力量雲集重慶,成為抗日民族統一戰線最主要的政治舞台。中共中央在此設立南方局,創造性地貫徹執行黨中央的一系列指示,為鞏固和發展抗日民族統一戰線,並最終贏得抗日戰爭的勝利進行了艱苦卓絕的探索和偉大實踐,從而開創了我黨統戰工作的新紀元。抗日戰爭的勝利,是中國人民的勝利,是中華民族的勝利,是第二次國共合作的勝利,是抗日民族統一戰線的勝利。

一、維系國共合作、鞏固發展抗日民族統一戰線,是抗日戰爭時期中國共產黨的時代使命

1937年七七事變以后,國民政府移駐重慶,全國重要抗日力量集聚到以重慶為戰時首都的大后方。抗日民族統一戰線工作成為中國共產黨具有全局意義的工作。抗日民族統一戰線包括國民黨、共產黨和中間黨派這三大政治派別,同時也包括各民族、各抗日團體、各界群眾,形成了一個廣泛的愛國主義統一戰線。國民黨和共產黨是統一戰線的主體,國共合作是統一戰線的基礎。

1938年10月,中共中央決定撤銷設在武漢的長江局,在重慶改設南方局,周恩來擔任書記,其職責是“代表中央向國民黨及其他黨派進行統一戰線工作”,同時,“指導南方和大后方各省黨的工作”。同時,運用黨在國統區公開出版的《新華日報》和周刊《群眾》,堅持“抗戰號角,人民喉舌”宗旨,大力宣傳黨的抗戰主張和方針政策,在國統區牢牢樹起了抗日民族統一戰線的光輝旗幟。

抗戰進入相持階段后,國民黨消極抗戰、積極反共,不斷制造武裝摩擦,嚴重威脅抗戰大局。在這種情況下,黨中央提出“發展進步勢力,爭取中間勢力,孤立頑固勢力”的方針和“既聯合又斗爭、以斗爭求團結”的策略,從而形成了一整套中國共產黨關於抗日民族統一戰線的理論、路線、方針、政策和策略,成為黨開展統一戰線工作的指針。

抗日戰爭時期,中國共產黨人肩負起維系國共合作、鞏固發展抗日民族統一戰線的時代使命。南方局則認真執行黨中央的統戰工作方針、策略,在極其復雜、險惡的環境裡,通過優化內部機構設置、優化地方黨組織結構、優化統戰力量搭配,打開了工作局面,拓展了廣度和深度,形成了良好的統戰工作機制,為爭取抗戰勝利奠定了重要的工作基礎。

二、一切從實際出發,創新創造,以誠懇的態度和勤勉的工作,最大限度地團結了一切抗日力量,壯大了抗日民族統一戰線的力量

在統一戰線問題上,中國共產黨在土地革命戰爭時期吃過“左傾”錯誤的虧。因此,毛澤東同志提出,在抗日戰爭時期,“發展進步勢力,爭取中間勢力,孤立頑固勢力”這三個環節是不可分離的整體,是鞏固和發展統一戰線的基本經驗。

根據這一指示精神,南方局機動靈活地“因人而異”,有針對性地開展統戰工作,收到了顯著的成效。對國民黨頑固派,堅持獨立自主原則,採取“利用矛盾,爭取多數,反對少數,各個擊破”和“有理、有利、有節”的斗爭策略,以斗爭求團結,實現了“合而不同”、“斗而不破”,維護了國共合作大局。對中間黨派,因勢利導、推動聯合,充分發揮其爭取民主、推動抗戰的作用,支持他們聯合建立了中國民主革命同盟、民主政團同盟、九三學社、民主建國會、國民黨民主促進會,增強了民主力量。對文化人士和知識分子,則政治上引導,生活上關心,工作上幫助,尤其是以霧季公演沖破文化封鎖,實現他們為抗戰救國出力的願望。對工商界人士,真誠相待、推心置腹,逐步消除他們對中共的誤解和疑慮,幫助他們進行經濟斗爭,維護自身合法權益,鼓勵他們發展生產,服務戰時經濟,支援全國抗戰。對地方實力派,採取諒解、解釋、批評和交朋友的方法,使他們從民主革命的對象轉變為統一戰線的朋友,先后與四川劉文輝、潘文華和雲南龍雲建立固定聯系,壯大統一戰線的力量。對港澳同胞和海外華僑,爭取其領袖和社團的支持和合作,建立廣泛聯系,組織護送他們回國抗日。對宗教界和少數民族,執行宗教信仰自由政策,主動與其上層人士交朋友,宣傳黨的方針政策,引導他們開展抗日救亡運動。對國際上的反法西斯國家,堅持“宣傳出去,爭取過來”的方針,與各國使館、國際機構和國際友人廣泛交往,宣傳中共的主張和政策,贏得了國際社會的同情支持。

三、抗日民族統一戰線是中國共產黨凝聚人心、凝聚力量、凝聚智慧,克服困難、贏得勝利的重要法寶

南方局通過卓越的統戰工作,激活了抗日民族統一戰線的強大力量,推動了全民抗戰、持久抗戰、抗戰到底,最終實現了抗日戰爭的偉大勝利,並為世界反法西斯戰爭作出了重要貢獻。

──南方局在復雜、險惡、艱苦的環境中,創造性地開展統戰工作,極大鍛煉了黨員干部隊伍,為黨培養、儲備了一大批統一戰線工作領域的優秀干部。

──南方局艱辛探索、准確把握統戰規律,創新策略、方法,拓寬了統戰思路和工作領域,豐富和發展了毛澤東統一戰線思想,充實了黨的理論寶庫,留下了統一戰線事業薪火相傳的理論財富。

──南方局與各中間黨派風雨同舟、榮辱與共、共商國是,建立了深厚感情,為實現中國共產黨與各民主黨派的長期而鞏固的合作,為黨領導下的多黨合作和政治協商制度奠定了堅實基礎,為毛澤東在重慶談判期間開展卓有成效的統戰工作和抗戰勝利后把抗日民族統一戰線擴大為人民民主統一戰線奠定了堅實基礎,為新中國的建立立下了不朽功勛。

──南方局通過統戰工作,帶領國統區廣大共產黨人和黨外志士,為爭取民族解放和人民民主進行了艱苦卓絕的斗爭,培育和形成了偉大的紅岩精神,為全黨、全民族留下了寶貴的精神財富。

中國共產黨在抗日戰爭時期的歷史再一次証明,統一戰線是中國共產黨凝聚人心、凝聚力量、凝聚智慧,克服困難、贏得抗日戰爭勝利的重要法寶。

今天,中華民族正大踏步走在偉大復興的歷史征程上,更需要發揮統一戰線凝聚人心、凝聚力量、凝聚智慧的重要作用。習近平總書記在中央統戰工作會議上強調,要鞏固發展最廣泛的愛國統一戰線,為實現中國夢提供廣泛力量支持。我們要按照習總書記的要求,充分運用統一戰線這個法寶,團結一切可以團結的力量、調動一切可以調動的積極因素,協調推進“四個全面”戰略布局,全力推動“兩個一百年”奮斗目標和中華民族偉大復興中國夢的實現。

(作者為:重慶紅岩聯線文化發展管理中心黨委書記)(記者 夏婧)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |