王今誠

駐宛平縣的二十九軍緊急奔赴戰場,抗擊日軍侵略。

1937年7月10日,中國抗日紅軍第四軍舉行抗日誓師大會。

1937年7月10日,中國抗日紅軍第四軍舉行抗日誓師大會。

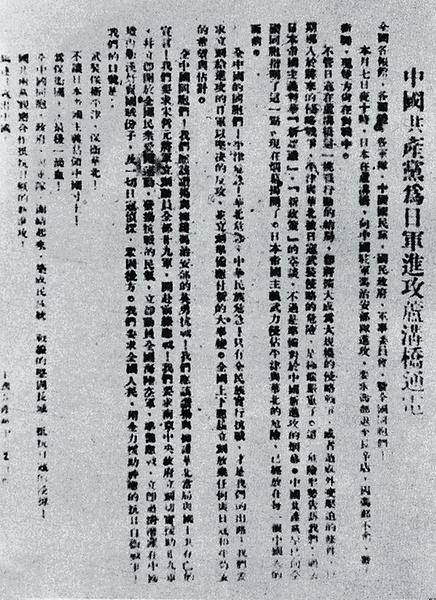

中國共產黨為日軍進攻盧溝橋通電。

中國共產黨為日軍進攻盧溝橋通電。

第十九軍戰士嚴陣以待,准備給日軍迎頭痛擊。

第十九軍戰士嚴陣以待,准備給日軍迎頭痛擊。

1943年11月,常德會戰中,中國士兵冒著日軍的炮火向前猛沖。

1943年11月,常德會戰中,中國士兵冒著日軍的炮火向前猛沖。

1937年7月30日,北平陷落。圖為侵華日軍舉行佔領北平的入城儀式。

1937年7月30日,北平陷落。圖為侵華日軍舉行佔領北平的入城儀式。

1937年12月17日,日軍舉行佔領南京的入城式。

1937年12月17日,日軍舉行佔領南京的入城式。

圖為黃河花園口決堤后,陷入黃泛區的日本侵略軍。1938年5月19日,侵華日軍攻陷徐州,並沿隴海線西犯,鄭州危急,武漢震動。6月9日,為阻止日軍西進,蔣介石採取“以水代兵”辦法,下令掘開位於河南鄭州附近的黃河南岸渡口——花園口,形成大片黃泛區,史稱花園口決堤。

圖為黃河花園口決堤后,陷入黃泛區的日本侵略軍。1938年5月19日,侵華日軍攻陷徐州,並沿隴海線西犯,鄭州危急,武漢震動。6月9日,為阻止日軍西進,蔣介石採取“以水代兵”辦法,下令掘開位於河南鄭州附近的黃河南岸渡口——花園口,形成大片黃泛區,史稱花園口決堤。

1937年7月7日,日本帝國主義者又以制造盧溝橋事變(又稱七七事變)為起點,發動了全面侵華戰爭。

7月7日夜,日軍一部在盧溝橋附近借“軍事演習”之名,向中國駐軍尋舋。並以一名士兵失蹤為借口,要求進入宛平縣城搜查。日方的無理要求,遭到了中方的拒絕。交涉還在進行時,日軍即向盧溝橋一帶的中國駐軍發動攻擊,並炮轟宛平縣城。中國駐軍第二十九軍一部奮起抵抗,中華民族全面抗戰就此打響。

7月8日,在延安的中共中央向全國發出《為日軍進攻盧溝橋通電》,指出日寇在盧溝橋制造戰端,有可能是大規模侵略戰爭的開始,疾呼:“全中國的同胞們!平津危急!華北危急!中華民族危急!”“隻有全民族實行抗戰,才是我們的出路!”“全國人民,用全力援助神聖的抗日自衛戰爭!”“武裝保衛平津,保衛華北!不讓日本帝國主義佔領中國寸土!為保衛國土流盡最后一滴血!全中國同胞、政府與軍隊,團結起來,建筑民族統一戰線的堅固長城,抵抗日寇的侵略!國共兩黨親密合作抵抗日寇的新進攻!驅逐日寇出中國!”

在中國共產黨“全國人民、軍隊和政府團結起來”一致抗日的號召影響下,北平、天津、保定等地的人民群眾和共產黨領導的群眾團體,紛紛支援二十九軍抗戰,各抗日團體和戰地的工人、農民,積極組織和參加募捐、救護、運輸等多種戰地服務。7月14日,中共中央軍委命令紅軍做好開赴前線的准備。

日本帝國主義者發動全面侵略中國的戰爭,同復雜的國際形勢有著密切的聯系。第一次世界大戰以后,德、意、日等國發展很快,要求重新劃分勢力范圍,使帝國主義國家之間的矛盾又尖銳起來。為了適應對外擴張和爭奪霸權的需要,德、意、日奉行法西斯主義和瘋狂的擴軍備戰政策,不惜通過戰爭手段改變世界格局,企圖建立由它們主宰的世界新秩序,因而成為歐洲和亞洲的戰爭策源地。1936年11月,德國與日本簽訂《反共產國際協定》,意大利隨后也加入這個協定。這個協定的主要矛頭指向蘇聯,同時也是對英、法、美等國的示威。它的簽訂,表明東西方三個法西斯國家以反蘇反共為紐帶,在瓜分世界、劃分勢力范圍方面達成默契,結成了威脅整個世界和平的侵略集團。日本一方面利用反蘇反共的口號,另一方面對英、美採取軟硬兼施的策略,企圖排斥英、美在中國的勢力,並進一步把英、美、法、荷等國支配下的東南亞變成自己的勢力范圍。而英、美等國雖然同日本之間存在著尖銳的矛盾,但仍企求妥協,因為它們更為關注的是德、意引起的歐洲緊張局勢。它們害怕日本配合德、意在東方對它們實行攻擊,同時也敵視社會主義蘇聯,害怕中國人民革命力量的興起會危及自己的殖民利益,因而不但不制止法西斯國家的侵略擴張,反而對日本實行綏靖慫恿政策,甚至陰謀以犧牲中國的部分領土為代價,來緩和同日本之間的矛盾﹔還指望把日本軍國主義這股禍水引向蘇聯。蘇聯政府雖然同情和支持中國抗日,但因為擔心日本和德國東西兩面夾攻,而不願意過早地卷入與日本的直接沖突。正是在這種背景下,日本挑起了盧溝橋事變。

日本對於發動全面侵華戰爭,是做了充分准備的。進入20世紀30年代以后,日本右翼勢力連續策動兵變和政變,導致日本內閣更迭頻繁,法西斯勢力迅速膨脹。

1936年2月26日政變上台的廣田內閣,進一步實現了軍部法西斯勢力對政府的控制,他們推進國民經濟軍事化進程,加緊了以征服中國和稱霸亞洲為主要目標的擴軍備戰,加快了全面侵略中國的步伐。1936年4月,經天皇批准,日本駐中國屯軍擴大了編制,兵力增加了近三倍,形成了一個有5700多人的多兵種軍事集團。9月,日軍強佔北平西南門戶豐台,嚴重威脅當地中國駐軍,加劇了華北的緊張局勢。同時,日本軍部制定了1937年度大規模侵略中國的作戰計劃:在華北,擬用八個師團佔領以北平、天津為中心的華北五省﹔在華中,擬用五個師團,一部進攻上海,一部從杭州灣登陸,兩軍策應向南京作戰﹔在華南,擬用一個師團佔領廣州地區。同時以海軍控制中國沿海及長江水域,協助陸軍佔領各戰略要地。按此計劃,日軍准備用於侵華的兵力,由1936年的9個師團增加到了14個。

為了保証這一侵略計劃的順利執行,日本1937年度的國家預算支出比上年度增加30%,總數達30.4億日元,其中軍費預算佔整個預算的近一半。維持這樣巨大支出的主要手段是大量發行公債和增加稅收,這就造成通貨膨脹和物價暴漲。加上1937年開始的新一輪資本主義世界經濟危機的影響,日本的所謂准戰時經濟體制面臨困境。日本人民深受擴軍備戰所帶來的痛苦,對受軍部操縱的政府表示不滿。這種不滿在統治集團內部也有反映。1937年1月,廣田內閣因軍部同政黨官僚之間的矛盾激化,被迫總辭職。這時,日本統治集團感到國內政治、經濟形勢不穩,又看到西安事變和平解決后國共兩黨趨向合作而聯合尚未牢固,英、法、美給予蔣介石政府一定的援助但態度並不積極,於是,便急於乘機發動全面侵華戰爭,以此來緩和國內矛盾、擴大在中國的殖民統治,加強同英、法、美等國及蘇聯對抗的地位。

從1937年7月7日開始,中國人民開始了艱苦卓絕的全面抗日戰爭。直到1945年8月14日,日本政府接受《波茨坦公告》,宣布無條件投降!9月2月,中國戰區接受了日本政府和日軍代表的投降。

中國抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分,是世界反法西斯戰爭的東方主戰場。在世界反法西斯戰爭中,中國抗日戰爭開始時間最早,持續時間最長,抗擊日軍最多,付出代價最大,發揮了不可替代的巨大作用。中國抗戰的勝利,創造了半殖民地半封建的弱國打敗帝國主義強國的奇跡,鼓舞了殖民地半殖民地國家人民爭取民族獨立和解放的斗爭。中國參與發起成立聯合國,並成為聯合國安全理事會常任理事國,顯著提高了中國的國際地位和國際影響,有力地維護了世界和平。

| 相關專題 |

| · 專題資料 |