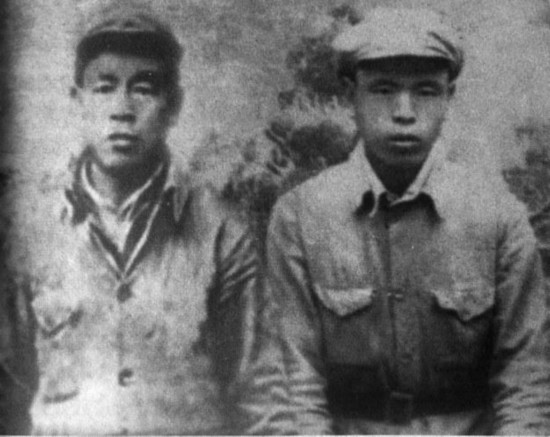

1944年王蘭江(右)與“地雷大王”王來發(左)合影。王來發時任李峪村民兵隊隊長,王蘭江時任民兵隊指導員。 本報記者 齊小英翻拍

“其實咱一天正規的八路軍都沒當過,我那時當的是民兵,就是日本鬼子叫的‘土八路’。仗越往后打,鬼子越怕我們的人民戰爭。”5月18日,91歲高齡的原省委常委、省軍區政委王蘭江在家中講述起家鄉全民抗戰的激昂斗志時,神情和言語中顯現的依舊是當年心中懷有的那份堅定,他說,鬼子很怕他們這些隨時隨地從山野裡鑽出來揍他們的“土八路”。

雖然南征北戰,戎馬一生,王蘭江到現在仍是一口濃重的山西口音。他的家鄉在山西武鄉縣,抗日戰爭時期,八路軍總部、129師首長在這裡指揮過著名的百團大戰。這個當時僅有13.5萬人的小縣,就有9萬人參加各種抗日團體,其中,犧牲、被捕2萬多人,被譽為“抗日模范縣”。

李峪村坐落在太行山西麓,是典型的低頭山溝溝、抬頭山圪梁的地貌,全村一共五六十戶人家。王蘭江家祖祖輩輩就生活在這樣的地方,家裡幾代人住在一個大院裡。因為當地土地貧瘠、缺水嚴重,老百姓的日子都過得很苦。

“我很小就知道了共產黨。”王蘭江說,由於家境不錯,他7歲就開始讀書認字,姥爺偷偷給他看地下黨的材料,還把抗日口號寫在紅紅綠綠的紙上,他還幫著悄悄出去散發。

1937年11月,日寇佔領了縣城。那年,王蘭江13歲。八路軍一到,他就加入了抗戰組織,當上了兒童團長。兒童團除了上學,就是站崗放哨。王蘭江帶著小伙伴,拿著紅纓槍威風凜凜地站在村口,主要任務是防漢奸、查壞人。

倚窗而坐的王蘭江,時而低頭沉思,時而抬頭凝望。他說,戰爭是殘酷的,百姓的遭遇也是血淋淋的。當敵人燒掉爺爺的炭店、搶殺吃掉二叔賣炭的毛驢時,他更加堅定了抗日信念。特別是每年夏至、秋收時節,敵人都要進村掃蕩,每次三五天,剛開始,群眾沒有經驗,藏的糧食被拿走、藏進窯洞的人被熏死、無辜殺害,房子被燒毀,掃蕩后不少村都是戶戶冒煙、家家發喪的慘狀,老百姓沒有不恨日本鬼子的。

“上面發了兩條槍,別人不敢背,我不怕。”16歲當上村抗日組織青救會負責人和民兵班長的王蘭江自豪地說,由於自己思想進步敢想敢干,不到18歲就被介紹入黨,第二年就成為民兵指導員、村黨支部副書記。

雖年事已高,但王蘭江言語思路清晰,談吐間依稀可見當年那個立說立行的“王大膽”。“一個村的民兵就那麼幾個人,武器既少又落后,不能和鬼子正面打,我們用得最多,對敵人殺傷最大的是地雷戰。”他和當時的民兵隊長王來發,在長期的對敵斗爭中摸索出了地雷戰、麻雀戰和夜摸戰等具有鮮明敵后斗爭的特色戰術。

“地雷戰可不是簡單的埋個雷。”王蘭江介紹說,一開始,上面派發的鐵雷不夠用,大家就一起動腦筋造石雷,在石頭上鑿眼,裡面裝上火藥,安上導火索,由於石料厚薄不均,爆炸效果會差一些。

“我們針對不同情況研究了多種設雷方法。”他說,梅花雷就是在路上埋好雷,再在路兩側和四周也埋上雷,形成梅花狀,當路面的雷炸開,敵人四面散開時,有的就跑到四周埋的雷上。看著敵人挨炸,看著自己的得意之作大顯神威,他們躲在不遠處常互相掐著胳膊捏著拳頭,憋著聲地高興。有的雷剛開始隻能炸一兩個敵人,多次改進后就炸得多了。1943年7月,日寇圍困蟠龍,王蘭江帶領民兵布的雷一次就炸死了十來個敵人和兩匹軍馬,這對他們民兵來說就算是個大勝利了。

針對敵人進村掃蕩,他們研究出了多種設雷方法。在院子的大門上吊一顆雷,門一開就炸了,叫開門雷﹔把地雷放在鍋蓋下,敵人一找吃的就碰炸了地雷,叫鍋蓋雷。敵人也很狡猾,他們會抓來老百姓在前面走,如果有雷,老百姓會先被炸死,王蘭江就採用拉雷,用拉繩控制引信,等敵人過來時再拉響引信。因為拉雷的引線不能過長,王蘭江要選擇近處隱蔽,危險性相當大,有時候甚至近的能看見敵人的面孔。盡管事先已經想好逃跑路線,但民兵們仍然隨身帶著“光榮彈”准備和敵人同歸於盡,寧死也不願讓日寇抓住。

“侵略者的炮火一遍又一遍炸碎了太行山的寧靜,武鄉人民抖擻精神全民抗戰。”王蘭江清晰地記得,白天他和民兵兄弟們除了在山上巡邏,掩護群眾轉移,還要和敵人進行游擊戰,也叫麻雀戰,就是他們先把村頭山上的假樹放倒,通知大家隱蔽,然后就在山梁上東打一槍、西打一槍,打了槍就跑,敵人四處張望不知該往哪兒追。夜晚,由於熟悉地形和路線,王蘭江帶領民兵還要進行夜摸戰,一兩個民兵在夜間摸進村子襲擾敵人,讓他們不得安寧。

1943年是敵人掃蕩最猖獗的時期,在長達8個月的嚴酷斗爭中,武鄉軍民先后和敵人進行大小戰斗3200多次,殲敵2000余人。

從抗日戰爭一路走來的王蘭江,現在脊背已經有些微微彎曲,他深情地說道:一生中最難熬的就是抗戰八年,最幸運的就是5次闖過生死關活到今天,最寬心的是他和老伴的晚年生活無憂無慮。(記者 齊小英 實習生 陳卓珂)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |