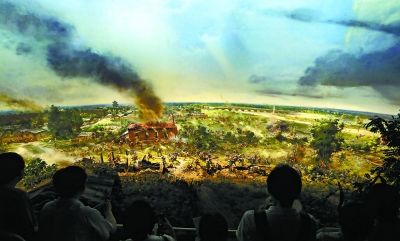

七七事變半景畫展廳位於展館的中心位置。展廳通過繪畫及聲光電技術模擬出真實的戰場效果,將七七事變的戰斗場景直觀展示給觀眾。

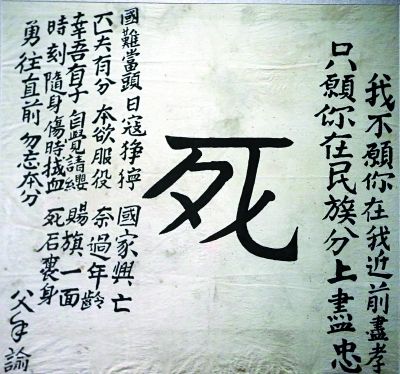

川軍戰士王建堂的父親在兒子出川抗戰前,贈送的“死”字旗。

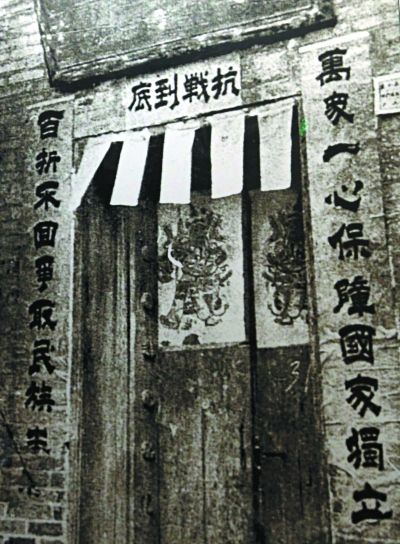

▲抗戰時期,一個普通農家門上的對聯體現出全國人民抗擊日寇的決心。

英雄母親鄧玉芬的塑像和她為八路軍傷員烙煎餅的炊具。

擊斃侵華日軍中將阿部規秀的迫擊炮。1939年的黃土嶺戰斗中,八路軍戰士使用這門自制的迫擊炮將他炸成重傷,三小時后斃命。

河北民兵用自制的土槍採取靈活的麻雀戰打擊日軍。

“隻願你在民族分上盡忠”

展廳裡,一面旗幟觸目驚心:白布正中,一個斗大遒勁的“死”字。這是一位父親送兒出征抗日的禮物。

抗日戰爭時期,四川安縣的王建堂與百十位年輕人,請纓抗戰殺敵。

出征前,王建堂收到父親寄來的一個包裹。裡面就是這面用一塊大白布做成的旗幟,“死”字的左右兩側寫著這樣的幾行小字:

“國難當頭,日寇猙獰。國家興亡,匹夫有分。本欲服役,奈過年齡。幸吾有子,自覺請纓。賜旗一面,時刻隨身。傷時拭血,死后裹身。勇往直前,勿忘本分!”

“我不願你在我近前盡孝﹔隻願你在民族分上盡忠。”

帶著父親的囑托,王建堂隨川軍踏上了抗日戰場。

在這場救亡圖存的偉大斗爭中,中華兒女為中華民族獨立和自由不惜拋頭顱、洒熱血,父母送兒打日寇,妻子送郎上戰場,男女老少齊動員。

展廳裡,有一尊普通婦人的半身雕塑。她叫鄧玉芬,北京密雲縣人。偉大的母親把丈夫和5個孩子先后送上前線,他們全部戰死沙場。

雕塑前方展櫃裡是一件鏽跡斑駁的炊具,學名叫煎餅鏊子。條件艱苦的抗戰時期,鄧媽媽省吃儉用,用這件炊具制成干糧,送給八路軍傷病員,希望他們重上戰場多殺敵人。她的后人講,“這種炊具制作出來的煎餅很厚實,算是當時粗糧細作的一種,就是為了讓傷員能多吃點兒,盡快康復。”

在展櫃裡還有一張黑白照片,拍攝的是華北平原上一個普通庄戶人家的大門口。門上有一副對聯:“萬眾一心保障國家獨立,百折不回爭取民族解放”﹔橫批是:“抗戰到底”。這是中華兒女同日本侵略者血戰到底的怒吼,是中華民族抗戰必勝的宣言。

延安窯洞的燭光

簡陋的窯洞裡,毛澤東坐在書桌邊,微弱的燭光照著他略顯蒼白的臉。他埋頭寫著,一切仿佛都靜默著。

這是展覽中為數不多的幾處復原場景之一,還原了毛澤東創作《論持久戰》的過程。

美國著名作家羅斯·特裡爾的《毛澤東傳》裡記錄了一段關於毛澤東《論持久戰》的寫作情狀:他幾天沒睡,隻吃了一點東西,筆記本旁邊放著塊石頭,手臂酸疼時就緊握幾下鬆弛手指。5天以后,寫滿了顯示他桀驁不馴特點的草體字的稿紙已有一大摞,而毛澤東的體重減輕了,眼睛布滿了血絲。第7天,毛澤東突然痛得跳了起來,他右腳上穿的鞋被火盆中的火燒了一個洞,而他還在沉思。他喝了一杯燒酒,想一鼓作氣繼續把《論持久戰》的最后一部分寫完。可是,到了第8天,他突然感到頭痛得厲害,一陣暈厥。醫生來給他診斷后,他仍然繼續寫作。到了第9天,終於完成了這篇長達5萬多字的論文。

1938年5月,毛澤東總結全國抗戰以來的經驗,集中全黨智慧,發表《論持久戰》,批駁了“亡國論”和“速勝論”的錯誤思想,科學地論証了中國抗戰必須經過持久戰取得勝利的客觀規律,闡明了爭取抗戰勝利的正確道路。

為讓海外人士更好地了解中國人民的抗日戰爭,中共中央在全國范圍內對《論持久戰》等多篇毛澤東著作進行英譯。由女作家、記者楊剛翻譯的《論持久戰》英譯稿被編成單行本予以發行。毛澤東親自為這個單行本寫序,並響亮提出:偉大的中國抗戰,不但是中國的事,東方的事,也是世界的事。中國的抗戰是世界性的抗戰。

在國民黨統治區,《論持久戰》也被印刷發行。白崇禧把《論持久戰》的精神歸納成兩句話:“積小勝為大勝,以空間換時間”。

在復原場景旁,展櫃裡陳列著約20個不同版本的《論持久戰》。如此大規模的展示,在以前從未出現過。

《論持久戰》從思想上武裝了全黨、全軍和廣大人民,極大地鼓舞和堅定了廣大軍民爭取抗戰勝利的信心和決心,成為指導全國抗戰的綱領性文件。《論持久戰》不僅指導了敵后抗戰,也指導了整個中國抗日戰爭。

據統計,展廳裡匯聚了70余件中國共產黨發布在抗戰時期的重要文獻,反映了中國共產黨在抗戰的各個階段提出和實行的正確路線、方針、政策。

這些無疑給迷茫中的民族點亮了一盞盞耀眼明燈,極大鼓舞引導了民眾抗日的熱情與前進航程。中國共產黨領導人民武裝開展獨立自主的抗日游擊戰爭,開辟廣闊的敵后戰場,建立鞏固的抗日民主根據地,成為堅持抗戰、堅持團結、堅持進步的中堅力量,成為抗日戰爭的中流砥柱。

土炮擊斃“名將之花”

展覽中,一門迫擊炮被單獨陳列。它稱得上是一位抗日英雄,擊斃了日軍“名將之花”阿部規秀中將。

1939年10月中旬,侵華日軍對八路軍晉察冀抗日根據地進行冬季大“掃蕩”。11月初,日軍在雁宿崖峽谷遭受重創。

遭此慘敗后,時任華北方面軍獨立第2混成旅團陸軍中將的阿部規秀惱羞成怒,不待集結於附近的日軍出動配合,就親自率部對抗日根據地進行報復性“掃蕩”。

八路軍經過偵察,發現了阿部規秀建在黃土嶺的臨時指揮部。時任晉察冀軍區第一支隊司令員的陳正湘當機立斷,請求炮兵連增援,攻擊目標。炮兵連發4發炮彈全部命中目標。阿部規秀被擊斃在黃土嶺的確實消息,是聶榮臻從敵人的電台廣播中得知的。很快,毛澤東也從延安發來電報查証此事,並要求“總部向各方公布,廣為宣傳”。擊斃日軍中將級高級指揮官,這在華北戰場、在中國人民當時的抗戰史上都是第一次。日本《朝日新聞》更以通欄標題哀鳴:“名將之花凋謝在太行山上。”

展覽中,更多的抗戰武器是河北靈壽縣小韓樓村民兵抗戰的土槍、冀中白洋澱“雁翎隊”開展水上游擊戰時使用過的木船和抬杆槍……中華兒女就是用這些“土槍土炮”,同仇敵愾,浴血奮戰,創造了弱國打敗強國的光輝業績。

| 相關專題 |

| · 專題資料 |