中共四川省委黨史研究室

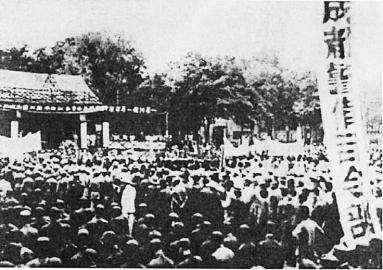

1939年7月7日,成都各界民眾3萬余人在少城公園舉行抗日救國紀念大會。

車耀先(1894-1946),四川大邑縣人,中共黨員。1929年5月,車耀先以經商為掩護,從事革命工作,在三橋南街創辦了“努力餐”,並於次年5月搬遷到祠堂街。從此,這裡成為中共四川省委一個秘密的黨組織聯絡點,車耀先在這裡創辦救亡刊物,宣傳抗日,傳播革命。1940年3月被國民黨特務抓捕,1946年10月被殺害。(省委黨史研究室提供)

加強各種形式的宣傳,推動全省抗日救亡運動的蓬勃開展

中國共產黨人深知,在民族危亡的嚴重關頭,隻有全民族團結抗戰才是中國生存和發展的唯一出路。早在上世紀初,面對日本侵略者咄咄逼人局面,中共四川組織就曾領導成都的工商農教等各界人士在1931年9月5日召開“四川各界民眾反日大會”,開展系列抗日救亡運動,四川抗日救亡運動由此興起。九一八事變的爆發,更激起四川人民的強烈憤慨。1931年9月29日,四川各界300多個團體、5萬多人在成都少城公園舉行聲勢浩大的反日大會,會后各種團體深入街頭巷尾開展抗日宣傳活動,四川迎來第一次抗日救亡運動的高潮。

1932年4月8日,中共四川省委制定了“組織紅五月各紀念節具體工作計劃”,決定“五一”、“五四”、“五卅”等紀念日都要組織飛行集會、公開演講,演反日新劇,印發宣言和傳單,以激發人民群眾的反帝愛國熱情。同年8月1日,中共四川省委指示各級組織准備九一八事變周年紀念,盡量動員廣大群眾及其組織,利用公開與半公開的群眾組織,成立“九一八周年紀念會”,進行廣泛的宣傳鼓動工作。9月18日,由“抗日大會”發起的“九一八國難周年紀念大會”在成都舉行,大會通過了“通電全國一致反日”、“反對不抵抗的軍閥,實行對日宣戰”等4項提案。會后,舉行了示威游行,並組織20多個宣傳隊深入進行宣傳。

盡管四川救亡運動一直在中共等領導下積極開展,但是鑒於當時國內新軍閥混戰和國共對立的基本格局,以及蔣介石和四川地方軍閥對四川的抗日救亡運動的鎮壓,1935年之前這些救亡運動未能成為主流運動。

1935年發生的華北事變,使中華民族面臨亡國滅種的威脅,全國性的抗日救亡運動再次興起,四川人民積極響應,成都學生舉行大規模的游行示威,聲討國民政府對日寇的一再妥協。1936年8月,日本政府妄圖在成都設立領事館,激起四川人民的反日怒潮,終於爆發“大川飯店事件”。受中共中央指派在成都做上層統戰工作的中共地下黨員張曙時,通過進步人士黃慕顏給省主席劉湘出謀劃策,一針見血指出此事是日本帝國主義侵略中國造成的,責任應完全由日本人來負。在全川和全國人民的支持下,劉湘頂住了日本和南京政府的壓力,妥善處理了這一事件,日本在成都設立領事館並企圖作為侵略中國內陸橋頭堡的如意算盤最終化為泡影。

1937年7月7日,日本侵略軍悍然發動盧溝橋事變,中國軍隊英勇抗敵,抗日戰爭全面爆發。當天下午,以中共領導的“民先”成員為骨干的天明歌詠團一接到消息,立即高舉團旗,高唱《義勇軍進行曲》等抗日歌曲上街游行,反應之敏捷,行動之迅速,為全川之首,全國罕見。在國共合作的推動下,四川抗日救亡運動蓬勃發展。原來秘密建立的“中華民族解放先鋒隊成都部隊”、“成都學生救國聯合會”、“重慶救國會”等團體,先后公開活動,抗日群眾團體紛紛成立。國民政府遷都重慶后,全國各界抗敵救國會等抗日團體、抗日報刊社先后遷到重慶,各界民主進步人士相繼來川,四川的抗日救亡運動有了新的發展。

中共四川省工委成立后,通過下設的學委、文委、婦委成立各種形式的抗日救亡團體,直接領導了全川抗日救亡運動的開展。如1937年9月成立的四川青年救國聯合會在1938年2月劃歸省工委學委領導,發展成為在全國很有影響的學生抗日救亡團體。此外,黨組織還將一些黨員派到抗日救亡團體中,影響抗日救亡運動。如在全面抗戰爆發前成立的“成都各界救國聯合會”即由共產黨員車耀先和韓天石等人發起,具有廣泛的政治基礎和合法地位,能在一定程度上把當時成都的抗日力量統一起來,為當時單獨活動的共產黨員及其外圍組織“中華民族解放先鋒隊”(以下簡稱“民先隊”)的活動,開辟了一個同社會各階層廣泛聯系、發動群眾實現中國共產黨團結抗日主張的工作陣地。

全面抗戰爆發后成立的在全省具有相當影響的“四川各界抗敵后援會”(以下簡稱“省抗”)及其各級組織,共產黨員、“民先隊”領導和骨干均進入領導機構,在其中起了核心作用,“省抗”的下屬組織也多為“民先隊”隊員所掌握。

中共舉辦的各種宣傳雜志和報刊,在四川抗日救亡運動中發揮了巨大的輿論導向作用。當時,宣傳抗日救亡的主要途徑是報刊雜志。《四川日報》從重慶遷到成都后,黨組織就派了一批黨員到報館當校對工、編輯和經理,並建立了秘密黨支部。盧溝橋事變的消息傳到成都,《四川日報》立即發表社論《為二十九軍英勇抗戰,謹致以民族的敬禮》,接著數日連續發表《肅清入室之寇》、《整軍與殺敵》、《全國總動員》等社論。共產黨員杜桴生出任總編輯后,增辟了多種定期與不定期的救亡專欄。省工委成立后在寫給中共中央的報告中說:“《四川日報》主筆和編輯都是我們的同志,起了我們宣傳機關的作用”。由共產黨員車耀先創辦的《大聲周刊》,旗幟鮮明地宣傳中共的全面抗戰主張和路線,因此很快成為深受群眾歡迎、影響較大、聲望較高的一個刊物。川康特委在給黨中央的信中說,《大聲周刊》的“言論正確鋒利,擺明了黨的刊物的面目”。許多報刊,如成都的《蜀話報》、《新民報》、《時事新刊》、《學生新聞》、《新新新聞》、《華西日報》等,重慶的《新蜀報》、《國民公報》副刊、《生力軍》、《青年生活》、《商務日報》、《齊報》、《人力周刊》、《春雲》、《詩報》等,自流井的《正確日報》,宜賓的《邊疆新聞》、《金岷日報》等,也都在黨組織的直接領導或影響下,大力宣傳抗日救亡。

由中共中央長江局(后南方局)主辦的《新華日報》和《群眾》周刊創刊后,中共四川黨組織把鞏固宣傳陣地的重點轉到對《新華日報》的宣傳和發行上。四川設立了《新華日報》分館和印刷廠,各地設立《新華日報》代派處。省工委下屬各級黨組織和黨員以及抗日救亡團體中的積極分子,普遍訂了《新華日報》和《群眾》周刊,經常學習討論重要社論和重要文章。成都的《新華日報》代派處不斷擴大,先后改為分銷處、西北總分銷處、營業分館,由八路軍駐成都代表羅世文領導,成為省工委的對外聯絡機關。

除了報刊雜志,四川黨組織和黨員還採取多種形式宣傳抗日救亡,推動堅持抗戰、反對投降的斗爭。如通過各抗日救亡團體成立各種宣傳隊、宣傳團、歌詠隊、電影隊,深入街巷、工廠、農村、學校,擴大抗日宣傳。宣傳的形式也多種多樣,如廣為散發石印、油印傳單資料,辦牆報、壁報,書寫抗日的宣傳標語等﹔或舉辦訓練班、演講會、講習會、讀書會、夜校、研究會,宣傳抗戰,揭露日本帝國主義的侵略罪行。宜賓黨組織領導了有400余人參加的“宜賓縣抗敵晨呼隊”,晨呼隊員在清早商店開鋪之前,集合游行,沿街高呼口號,高唱抗日歌曲,並輔導街道辦壁報和建立鄉間晨呼隊,開展募捐活動,慰問抗戰傷兵及被日機轟炸的死難同胞家屬。中共內江特支領導了擁有100余人的內江興華劇社和“孩子劇團”,在內江甚至在全省各地巡回演出,為抗日救亡奔走吶喊,影響很大。此外,各地黨組織還特別注意利用國民黨的機構、團體進行宣傳活動。如萬縣黨組織以國民黨名義到各縣農村宣傳毛澤東的《論持久戰》思想,通過特殊關系,進入國民黨當局舉辦的集訓班,向參加集訓的保甲人員宣傳《論持久戰》,並把《論持久戰》列為萬縣地區學生戰時訓練團的主要教材。

皖南事變后,抗日救亡運動走向低潮,中共斗爭策略轉向文化斗爭為主,戲劇成為最富戰斗力的武器。在周恩來的直接領導下,四川黨組織和黨員協助黨所影響和掌握的進步文藝團體排演話劇,上演了如郭沫若的《棠棣之花》《屈原》等一大批劇目,促進了各階層民眾的覺醒,喊出了人們堅持團結進步,堅持抗戰到底的心聲。

四川共產黨人身先士卒,英勇投身抗戰最前線

中共四川組織努力推動全省抗日民族統一戰線的建立,廣泛深入開展抗日救亡運動,積極動員廣大青年參軍入伍,支援前線。僅閬中縣黨組織就動員與輸送了5批共產黨員和進步青年去延安。他們到延安后,通過培訓與學習,除少數留地方工作外,大部分加入八路軍隊伍參加對日作戰。而在敵后戰場,以共產黨人為代表的川籍英豪更是以身作則、身先士卒,直接奔赴抗日前線參加對日作戰,充分發揮了先鋒模范作用。他們中,有八路軍總司令朱德,八路軍129師師長劉伯承、師政委鄧小平,八路軍115師政委聶榮臻,新四軍軍長陳毅,中共中央北方局書記楊尚昆,抗日軍政大學教育長羅瑞卿,八路軍政治部副主任傅鐘等。這些川籍共產黨高級將領,率部不畏強暴、奮勇拼殺,與凶惡的侵略軍進行了無數次殊死血戰,直至徹底打敗日本帝國主義,為抗日戰爭的勝利建立了不朽功勛。朱德總司令在指揮部隊抗擊日軍之余,還特別關心家鄉情況,希望有更多的四川青年積極投身抗日第一線。1937年9月27日,朱德在家書中寫道:“如欲愛國犧牲一切,能吃勞苦之人無妨多來……以好培養他們上革命前線”。消息傳岀,儀隴一批青年奔赴太行山區參加了八路軍,如儀隴籍戰士陳學陶,1939年從炮兵技校畢業后,歷任炮兵團排長、連長、營教導員等職,在太行山區參加過數十次戰斗,在“百團大戰”中立功,被晉升為山炮大隊大隊長﹔儀隴籍戰士黎德祥,模范完成各項任務,后任八路軍山西、河南先遣隊司令部電話班副班長、班長、排長、通訊參謀、第五軍司令部架設干事、第八軍電訊局局長,每次戰斗中,他都及時、正確無誤地完成了通訊任務,還在“百團大戰”等著名戰斗中立功受獎。

在抗日正面戰場,有一個特殊的群體。他們既是國民黨高級將領、同時又是共產黨人的為國捐軀的四川籍烈士,如在常德會戰中陣亡的柴意新烈士和解固基烈士。柴意新將軍是四川省南部縣人,在中共四川省軍委書記李鳴珂影響下加入中國共產黨。柴意新率團在常德守衛戰斗中頑強抗戰,視死如歸,最后壯烈殉國。四川省人民政府1985年5月追認柴意新為革命烈士。2014年9月1日,經黨中央、國務院批准,中華人民共和國民政部公布第一批在抗日戰爭中頑強奮戰、為國捐軀的300名著名抗日英烈和英雄群體名錄。柴意新將軍入選抗日英烈錄。解固基將軍是四川崇寧(今屬郫縣)人,1927年,經曠繼勛(崇寧縣駐軍團長,中共地下黨員)介紹加入中國共產黨。淞滬會戰中,解固基將軍率部英勇殺敵,壯烈犧牲。1986年,解固基被黨和政府再度追認為烈士。四川渠縣人鄭少愚是國民黨空軍中最早的共產黨員,曾任國民黨空軍主力第四大隊大隊長。在抗日戰爭中,鄭少愚參加了在廣州、南京、武漢、貴陽、柳州、成都、重慶等地空戰,隻身擊落日機五架,配合友機擊落敵機數十架,共5次負傷,戰機負傷30多次,多次受到褒獎。周恩來同志曾於武漢、重慶先后兩次秘密接見他。1942年春率中國空軍飛行員前往印度接收美國援助飛機,途經駝峰航線時飛機失事殉難。1981年11月27日,四川渠縣人民政府追認鄭少愚為革命烈士。

在川籍共產黨人中,還涌現出了許多視死如歸、寧死不屈的抗日革命英烈,趙一曼、陳修文就是其中的杰出代表。

趙一曼,原名李坤泰,1905年生於四川省宜賓縣一個小地主家庭。五四運動期間,趙一曼受到革命思想影響,在大姐夫、中共黨員鄭佑之辦的學校裡學習,懂得了要推翻封建勢力的壓迫,不僅要反抗它,而且要改造它。1924年初夏,她沖破家庭的牢籠,加入中國社會主義青年團,從此開始了革命生涯。1925年冬天,趙一曼組建了四川農村青年中最早的團組織——宜賓縣白花場白楊嘴村團小組,趙一曼親任組長。1926年,中共宜賓特支成立,趙一曼轉為中國共產黨黨員。1931年九一八事變爆發后,為反抗日本侵略者,受黨的委派,趙一曼到黑龍江省尚志一帶參加抗日聯軍。她帶領抗聯戰士馳騁於白山黑水之間,沉重打擊了敵人。然而,在一次戰斗中為了救戰友,受了重傷。被俘后,敵人對她進行了一次次慘無人道的嚴刑拷打,她堅貞不屈。1936年8月2日,年僅31歲的趙一曼英勇就義。犧牲前,趙一曼寫給兒子:“母親因為堅決地做了反滿抗日的斗爭,今天已經到了犧牲的前夕了。希望你,寧兒啊!趕快成人,來安慰你地下的母親!在你長大成人之后,希望不要忘記你的母親是為國而犧牲的!”“為國而犧牲”,這既是抗戰先烈的崇高信念,也是四川共產黨人在抗日戰爭中所表現出的英雄主義精神和自我犧牲精神。四川人民的好女兒、抗日民族英雄趙一曼不屈不撓的崇高的民族氣節和對黨的事業忠貞不渝的革命品格,將永遠是中國人民前進道路上的一面鮮紅的旗幟。

陳修文,1908年生於四川南充嘉陵區大通鎮一個耕讀世家,1925年在南充中學組織“讀書會”,中學畢業后回鄉任教,1935年參加楊森舉辦的干部訓練班。全面抗戰爆發后,在其高中同學、中共南充中心縣委代理書記陳震的啟發和感召下,陳修文脫離川軍和舒適的生活,毅然赴延安學習並加入中國共產黨,先后任八路軍一二九師營教導員、晉東南抗大五分校大隊長等職。“皖南事變”后到地方工作,任阜寧縣、阜東行署民政科長兼新四軍射陽總隊隊長,1942年7月在組織傷病員轉移時,被日軍包圍,在突圍時壯烈犧牲。1951年3月被川北行署追認為革命烈士,1983年經國務院批准確定為革命烈士。四川人民的好兒子、共產黨人陳修文舍生忘死、為國捐軀,蘊含了中華兒女的犧牲精神和一往無前的奮斗精神,將永遠被人民銘記和懷念。

1945年10月8日《新華日報》發表題為《感謝四川人民》的社論,指出:“在八年抗戰之中,這個歷史上最大規模的民族戰爭之大后方的主要基地,就是四川。自武漢失守以后,四川成了正面戰場的政治軍事財政經濟的中心。隨著正面戰線內移的軍民同胞,大半居於斯、食於斯、吃苦於斯……四川人民對於正面戰場,是盡了最大最重要的責任的。直到抗戰終止,四川的征兵額達到三百零二萬五千多人﹔四川為完成特種工程,服工役的人民總數在三百萬人以上﹔糧食是抗戰中主要的物質條件之一,而四川供給的糧食,征糧購糧借糧總額在八千萬石以上,歷年來四川貢獻於抗戰的糧食佔全國征糧總額的三分之一,而后征借亦自四川始。此外各種捐稅捐獻,其最大的一部分也是由四川人民所負擔。僅從這些簡略的統計,就可以知道四川人民對於正面戰場送出了多少血肉,多少血汗,多少血淚!”“現在抗戰結束了,我們想到四川人民,真不能不由衷地表示感激。”地處西南一隅的四川之所以能為抗戰勝利做出如此巨大的犧牲和貢獻,是離不開中共四川各級組織和廣大黨員的艱辛努力和付出的。在這場偉大的反侵略戰爭中,四川黨組織及其領導的廣大黨員,在中共中央的領導下,從民族存亡大局出發,堅持和維護抗日民族統一戰線,努力促進抗日救亡運動的蓬勃開展,積極號召和組織青年奔赴抗日前線,推動了全面抗戰高潮的形成。在抗戰的各條戰線,川籍共產黨人表現了不畏強暴、血戰到底的英雄氣概,川籍革命英烈展現了視死如歸、寧死不屈的崇高民族氣節,他們為抗日戰爭的勝利作出了不朽貢獻。所有這些,都有力印証了中國共產黨無愧為抗日戰爭的中流砥柱這一歷史論斷,這是四川近現代歷史上光輝而重要的一頁,將永載中華民族偉大復興的史冊,值得全川人民驕傲和自豪。 (執筆 周銳京)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |