杜穎

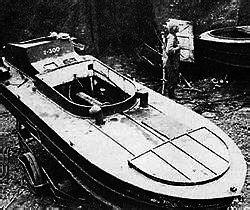

震洋艇

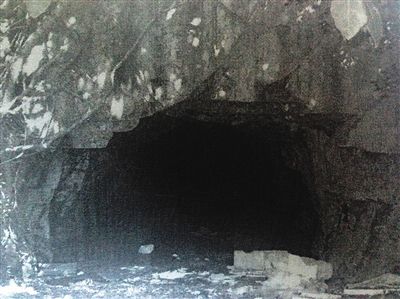

保亭南林日軍坑道遺址

陵水南灣日軍巡艇航道遺址

陵水英州大坡村日軍碉堡舊址

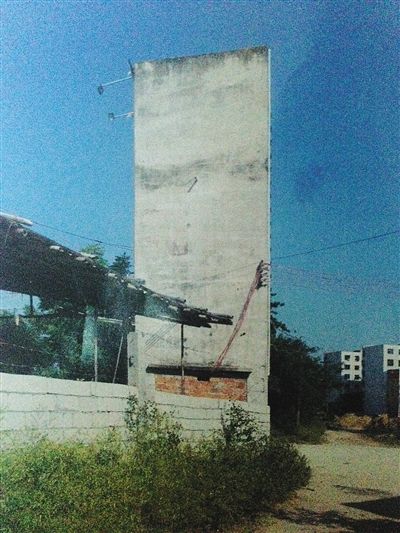

白馬井鎮日軍碉樓遺址 (本版圖片由中共海南省委黨史研究室提供)

1939年日軍佔領海南島之后,其所預想的戰略計劃得以展開,圍繞著日軍在太平洋戰爭中的總體戰略,日軍在海南島展開了一系列的軍事活動。

應該說,日軍對海南島戰略地位的認識,是一個“量變”過程:即隨著日軍對海南島戰略地位認識的不斷深入,其在海南島的駐軍也在不斷地變化,相應地反映為日軍在海南島登陸后的兵力配置的變化。海南日報記者近期在專家指導下進行了實地走訪,在海口、陵水、三亞、保亭等地遺留下來的日軍侵瓊遺址昭昭見証著70多年前的那一段灰暗往昔。

坑道遺址

日軍秘設三支“震洋艇”敢死隊預想攔截登陸美軍

陵水黎族自治縣新村鎮南灣嶺西腳下,遠遠望去隻見樹木蔥蘢。一提及坑道,新村的農民就都知曉日軍巡艇航道的遺址。

新村附近,山腳下的一處龐大的坑道遺址在密林之中便展現了出來,這個大坑道入口處有4米寬,高度也有3.5米,從坑道口向裡望去一片黑暗,縱深長達80米。洞口坐東向西,利用山石鑿制而成,據陵水當地黨史專家陳文萍介紹,1943年,日軍在新村港開挖了2條拱形巡艇航道,現在僅存一條巡艇航道,另一條早已因為山塌而被埋。

而眼前這個坑道正是當年日軍暗藏巡艇的航道遺址,據史料記載,這裡曾經匿藏的快艇多達30艘,一旦戰爭打響,日軍就將快艇從坑道中按次發出,沿航道航行很快駛向出海口,參與海上作戰。

陵水新村所處的地理位置面向外海,軍事視線十分開闊,又因為這裡幾乎是海南島北部平原地帶和南部丘陵地帶的一個交匯處,因此其戰略位置的重要性毋庸置疑,在日軍侵佔海南島期間,日本將陵水作為重要的海上基地,一共派遣的3支“震洋隊”除兩支在三亞外,還有一支便設在了陵水。

“日軍之所以在此布設大量海上軍備,就是為防止盟軍登陸。”海南師范大學張興吉教授表示。

新村坑道所暗藏的快艇,正是“震洋隊”所使用的“震洋艇”。

根據日本史料《第三二震洋特別攻擊隊》記載,日本海軍在海南島配置了3支所謂的“震洋隊”,實際上是水際特工,“震洋隊”使用的武器震洋艇,實際上就是一種裝有炸藥的快艇。據《陸海軍年表附軍語·用語的解釋》中指述,震洋艇1944年被日本軍方正式採用為兵器,分為1型艇和2型艇兩種,1型艇是單人艇,全長6米,寬1.6米,吃水0.6米,重量1.35噸,航速20海裡左右,艇的頭部位置裝有炸藥300公斤,每50艘編成一隊﹔2型艇是雙人艇,每25艘編成一隊,艇身全長6.5米,寬2.4米,雖然發動機和1型艇一樣,頭部也裝有炸藥,航速也與1型艇相當,但因為增加裝設了機槍,需要射手,所以乘員是2人。

張興吉教授告訴海南日報記者,配給海南警備府的3支“震洋隊”合計兵員550人、震洋艇125艘,其中1型艇100艘、2型艇25艘,1945年1月25日夜間,從佐治保出發,2月5日到達海南島的榆林港。此后,這三支“震洋隊”被布置在預想美軍將要登陸的地區,在三亞地區布置了第33、103兩支部隊,在陵水的新村布置了第32部隊,然而,這些部隊還沒有來得及投入實際作戰活動,就迎來了日軍的投降。

在史學者眼中,事實上,日軍配備的這些震洋艇也很“荒唐”。震洋艇實際是一種“自殺性快艇”,也就是說,在與美軍作戰中,一旦失利將採用人棄艇而艇向前沖撞軍艦的“自殺方式”。但從震洋艇實際的航速和設施裝備來看,根本就不具備沖撞能力,張興吉教授認為,“以20海裡的航速,還沒等沖向盟軍軍艦,恐怕就早已被軍艦擊中了,更何況,人員棄艇后震洋艇的方向是沒有辦法掌控的,更不要說是在波濤洶涌的大海之上。”

在靠近三亞北部的保亭黎族苗族自治縣南林鄉,當地村民帶著記者來到了南通村、慶訓村交匯處一帶的山腳下,在這裡找到了密林中掩藏著的另外兩處坑道遺址,兩處遺址周遭早已長滿了荒草,洞口也深窄不一。與陵水新村航道遺址所不同,這裡的坑道在當年是日軍用來儲存戰備物資所用,其與三亞駐軍司令部位置僅有20多公裡的路程,恰恰印証了其作為日軍軍用物資后方儲藏基地的史料所載。

保亭黨史專家符開勇告訴記者,南林鄉當年安駐著日軍兵營,還籌建了兵工廠和地下彈藥庫,從南通村至什助村的半山腰上有2公裡的地段都駐有日軍。日本工程技術人員日夜施工挖坑道,機器聲響遍山林,而當年施工地段也絕不許老百姓靠近,誤入者立即被槍殺。日軍在這裡一共挖出了11組坑道,都用來儲藏軍用物資。

據當地村民們從長輩口中相傳得知,到了1944年盟軍反攻,日本軍隊戰線全面吃緊,駐三亞、榆林的部隊就將大批軍用物資運往南林、紅花、駱越等山區存放,軍用車輛不夠用,連三菱、本田幾個在三亞承攬工程的日本公司的汽車也被征用了,上百輛汽車日夜不停地運輸,物資全都有日本兵押運,車輛裝載的物資全部用帆布蓋住,沿途布滿了日軍的崗哨,一見有人接近就立即開槍射殺。

然而在1945年8月,日軍投降撤離南林前夕,11組坑道在一夜之間全被炸塌封口,當時在坑道裡勞役的勞工無一生還,坑道裡埋葬了多少人和藏的是什麼物資至今無人知曉。也因此,今天我們所看到的日軍坑道依稀尚存,但每個坑道口都被炸封。

航空遺址

日軍修建機場拆房毀田勞工慘死

“日軍南進”飛機場舊址之一,位於樂東黎族自治縣黃流鎮新榮村東北邊的機場舊址至今仍然清晰可見。

在新榮村和赤龍村交匯的一片稻田中,一處廢棄的沒有蓋完的3層小樓十分惹眼。樓體有別墅式建筑的樣貌,但磚體裸露,經歲月風雨洗刷破敗不堪,而這裡在當時,是日軍設計為南進飛機場指揮樓的舊址。

除了指揮樓外,在附近還能找尋到水塔、炮樓、部分暗堡、小片跑道等遺存。而史料記載這裡當年被佔地多達5平方公裡,計劃建有跑道、飛機室、兵營、哨所、慰安所等設施。

樂東黨史辦主任白麗華表示,日軍在此建設機場時,拆村埋田,先后有木頭園、新英、懷卷、赤龍、鋪村等13個村庄被拆,毀壞了2300多間房屋,而后隻隔3個月,又進行了第二次拆村,毀壞了多能、田桃、海棠等18個村庄2400多間房子,在填埋了8600多畝良田和5170畝坡地之后才開始土建。而因為日軍拆房,成千上萬的老百姓無家可歸,無數村民在逃亡途中死去。

在建機場期間,日軍強迫2500多村民充當苦力,由於民工在刺刀的監視下,超負荷的勞動,加上衛生條件差,很多民工積苦成疾,有40多人死在了工地上。

而走在今天海口老大英山機場的位置,如果站在遠處高層建筑下俯看,雖然老機場已被繁華的新區建設所取代,但從老機場地形上依然能夠感受到十分的特別。老大英山機場被日本人佔領后經過日軍的改造,機場以一個類X型呈現,中間被龍舌坡至府城的一段老路所切斷。這些遺址無不見証了那段往昔歲月。

談到日軍侵瓊期間在航空部隊的布設時,張興吉教授說,1943年盟軍在太平洋戰場的反攻開始之后,日本海軍深感自身兵力的不足,於是便在海南島的三亞、海口、黃流設立了培訓航空隊,開始培訓航空人員,同時鑒於美國空軍開始對海南島的空襲,海南島日軍航空兵力薄弱,1943年5月,日本大本營派遣佐世保海軍航空隊戰斗機本隊,9架飛機進駐了海南,成為日軍在華南地區唯一的戰斗機群,后於同年10月在海南島再次布下了有實戰經驗的航空兵,基地在三亞。1944年6月,隨著太平洋戰爭戰局的變化,在海南島各航空培訓基地實際上並沒有建成,海口、三亞、黃流的培訓航空隊被日軍全部解散。從此海南島再沒有日本海軍的航空兵力。

碉堡炮樓兵營據點遺址

為掠奪資源監控日常活動大量修建

走訪中,侵瓊日軍根據軍力配置所建設的碉堡炮樓遺址在今天的文昌、儋州、陵水、昌江、保亭、海口、三沙等多市縣可見。

文昌市會文鎮瓊文中學校園內,一幢T字型破舊的二層小樓在椰子樹的掩映下似悠悠講述著那一段歷史滄桑,這裡曾是侵瓊日軍文昌白延駐兵據點舊址。日軍侵瓊期間,在海南各地大量修建了碉堡炮樓和駐兵據點,而這裡的樓房也是當時日軍在白延地區修建的兵營所在地,其建筑勞動力全是被日軍強征服苦役的當地老百姓。

瓊文中學的這一出據點樓就是始建於1940年,坐西北朝東南,356平方米的建筑面積。而類似此據點,以陳舊斑駁景象存在的遺址,還有位於儋州白馬井鎮撈地海岸的白馬井日軍碉樓遺址。如今這一日軍碉樓的位置已被開辟為當地的一家小飲食店。當年日軍台灣混成旅團第52聯隊海軍陸戰隊在白馬井港登陸,其后便由一個60多人組成的小分隊駐守,分隊部最初設在伏波廟,后來為了佔據有利位置,日軍在馬撈地新建了兵營,也就是白馬井碉樓遺址所在地,日軍在碉樓上監視著白馬井居民的日常活動,而馬撈地碉樓周圍裝備有汽車、輕機槍、步槍等武器。

保存較為完整的還有昌江石碌炮樓和陵水大坡村的日軍碉堡舊址。

今天石碌鎮石碌礦山西北角的一座小山上,紅磚筑砌起來的炮樓見証了日軍瘋狂掠奪海南礦產資源的歷史﹔在陵水英州鎮大坡村西南邊,一座在叢林中的碉堡很是顯眼,碉堡坐東向西,呈一個圓柱形,頂部像鍋蓋一樣,整體是鋼筋水泥結構,直徑有3.4米。碉堡的東南北三面各開了一個槍眼,槍眼是喇叭口狀的,外圍還用沙土覆蓋到了槍眼的低端,碉堡的底座用紅磚砌成。

值得一提的是今天在三沙永興島宣德路上的永興日軍炮樓舊址。高9米、三層砼結構的炮樓四面開大窗,樓頂垛牆開滿花窗,佔據了永興島西側制高點。我國南海諸島的海上要沖位置極為重要,島上和周邊海域蘊藏了豐富資源,日軍也對此覬覦已久。1939年佔領西沙群島后,日軍在島上構筑工事,企圖長期佔有,同時瘋狂攫取磷礦資源,僅在永興島盜採的鳥糞就多達20余萬噸。

| 相關專題 |

| · 專題資料 |