1939年4月,羅炳輝等率新四軍北渡長江,成立江北指揮部,任副總指揮,7月兼任新組建的新四軍五支隊司令員,東進皖東地區,與日軍盤踞的南京僅一江之隔,點燃起抗日烽火。后任新四軍二師副師長、師長,開辟了以來安半塔為中心的津浦路東抗日根據地,使淮南、皖東北和蘇北抗日根據地連成一片——

三打來安城 點燃皖東抗日烽火

行走在皖東來安縣廣袤的土地上,山巒起伏、鬆林茂密,70多年前新四軍戰士英勇殺敵的身影仿佛就在眼前。

為貫徹周恩來與新四軍領導人商定的“向北發展,向東作戰,鞏固現在陣地”戰略方針,1939年4月,羅炳輝等率新四軍北渡長江,成立江北指揮部,任副總指揮,7月兼任新組建的新四軍五支隊司令員。由於五支隊是中共獨立自主建立的武裝,從成立之日起,就面臨著同時與日、偽、國民黨反共頑固派三方作戰的嚴峻態勢。羅炳輝率隊迅速挺進到津浦路東,在日寇的“臥榻之側”點燃起抗日烽火。

日軍為確保津浦鐵路,以重兵佔領來安城,向路東插進了一個巨大的楔子。 1939年9月3日,羅炳輝指揮攻打來安,激戰三晝夜,收復該城。日軍不甘失敗,11月21日再佔來安。羅炳輝指揮二打來安,派小部隊乘黑夜拆城牆入城,內外夾攻,日軍不支,狼狽逃回滁縣。來安再次收復,萬眾歡騰,皖東局面由是打開。

1940年5月27日,日偽軍出動2000余人第3次侵佔來安。第五支隊在敵人立足未穩之際,從北、東、東南面攻城,28日午夜,進攻部隊隱蔽進至城下,突擊隊潛入城內。29日凌晨,突然發起攻擊,將駐扎日偽軍逼退到幾個四合院裡頑抗。四合院周圍筑有圍牆,由於沒有火炮,一時難以拿下,眼看天快亮了,八團一營的戰士們急中生智,在炸藥包裡塞進硫磺,或將炸藥包外面用破布、稻草捆扎,然后澆上煤油,投入敵陣后爆炸燃燒。轉眼工夫,日軍佔據的院落火光四起,烈焰騰空。日軍在火焰裡,鬼哭狼嚎,爭相逃命,有些剛沖出火場即被擊斃。 “火燒來安城”迅速傳遍皖東,老鄉們紛紛傳頌:“我們的福將羅司令一到,家家戶戶開門睡覺! ”此次戰斗共殲日偽軍200余人,是新四軍第五支隊開辟路東抗日根據地以來最大的勝利。從此,駐滁縣、南京的日偽軍再也不敢到來安城安據點了。

記者在採訪時了解到,五支隊組建的時候,很多戰士衣衫襤褸,武器、彈藥嚴重不足,每人隻有三發子彈,被稱為“叫花子部隊”。而且這些戰士大多從來沒有打過大仗、硬仗。然而,就是這樣一支部隊,在羅炳輝到皖東94天后就取得了一打來安的勝利。一支“叫花子部隊”是如何被訓練成了一支能戰勝日偽軍的勁旅呢?這源於羅炳輝開出的三副藥:單兵訓練、戰術訓練和大刀。

訓練中,他常常親自帶操,呼喊口令聲如雷鳴。針對江淮丘陵地區和水網地帶作戰的需要,他提出每個指戰員都必須掌握“五大技術”:射擊、投彈、拼刺刀、劈刀、土工作業,在訓練中設置“五大障礙”:獨木橋、矮牆或板壁、鐵絲網、水溝、壕塹。一場瞄准訓練下來,戰士們的衣服像從水裡撈起來一樣。根據地軍民用扒下來的鐵軌制作大刀,羅炳輝根據實戰需要把舊軍隊的刀法改編成一套40多個動作的大刀操,並親自教授。后來,系有兩三尺長紅洋布的大刀成了羅炳輝部隊的象征。

羅炳輝從嚴治軍、嚴格訓練是出了名的。他經常說:“練兵多吃苦,戰時少受罪。平時多流汗,戰時少流血”“嚴格治軍才是真正的愛兵。不嚴,愛是假的、空的”……

半塔保衛戰 創建淮南抗日民主根據地

走進位於來安縣半塔鎮庄嚴肅穆的 “皖東烈士陵園”,道路寬闊整潔,兩旁鬆柏長青、綠草如茵。烈士紀念塔高10米,塔頂屹立一尊身背斗笠和大刀、荷槍遠視、威武雄壯的新四軍戰士雕像,塔的正面鐫刻著陳毅元帥手書“革命先烈永垂不朽”。 “羅炳輝將軍在皖東根據地因其不朽戰功和富有傳奇色彩的個人魅力,讓皖東人民至今難以忘懷! ”隨著講解員吳曉燕的指引,記者仿佛又回到那硝煙彌漫的崢嶸歲月。

半塔鎮位於皖蘇兩省來安、天長、六合、盱眙等縣市區交界處,是津浦路東抗日游擊根據地中心。然而以蔣介石為首的頑固派消極抗日,積極反共。1940年3月,蔣介石命令國民黨軍隊,從東西兩面夾擊在皖東蘇皖邊區的新四軍部隊。面對嚴峻形勢,根據命令,羅炳輝率五支隊到路西解圍,3月11日夜強攻滁縣施集,全殲敵軍。然后向西橫掃,在大橋重創頑敵,並乘勝襲取定遠城。五支隊留守人員在鄧子恢、周駿鳴等指揮下,在半塔民兵、老百姓的支持幫助下,激戰七晝夜,守住了半塔。隨后,羅炳輝率部星夜兼程東援,4路追擊,此役基本清除路東頑固派勢力,鞏固和擴大了皖東抗日根據地。陳毅評價說:“半塔保衛戰是固守待援的范例,在華中先有半塔,后有郭村﹔有了半塔才有黃橋。 ”

半塔保衛戰后,劉少奇、張雲逸率中原局和新四軍江北指揮部也遷到半塔集,淮南抗日根據地建設蓬勃開展,蘇皖13個縣級抗日民主政府先后成立。隨后,羅炳輝揮師北上,平息了小刀會,開辟了淮寶根據地,又在日軍大舉進犯皖東時,率主力火速返回皖東,在根據地人民支持下,用游擊戰讓日本軍事專家精心設計為期一個月的大“掃蕩”隻勉強支撐12天便草草收場,有力鞏固了淮南抗日根據地。

在“皖東革命紀念館”內,吳曉燕指著抗大八分校學員曉河創作的《羅炳輝射擊手》的歌詞,不由自主唱了起來:“高高樹上,一隻小鳥,砰通一槍,把它打倒。誰是這樣高妙的射擊手,羅炳輝是射擊的好榜樣。打靶瞄准,百發百中,射擊敵人,絕不落空,誰是這樣高妙的射擊手,羅炳輝是射擊的好榜樣好榜樣……”據她介紹,這首歌當年在二師中廣為傳唱。羅炳輝17歲參加滇軍后,舊軍隊中的吃喝嫖賭樣樣不沾,所有的精力用在學習軍事本領和文化上。盒子槍、步槍、重機槍、老套筒子、大刀、長矛,樣樣精通,隨手揮槍打麻雀、打老鼠、打野鴨、打山獾子、打飛錢的故事數不勝數,“梅花樁戰術”“羅炳輝防線”等戰術打法更是讓敵人膽寒。 “羅炳輝就是我心中的‘戰神’! ”已在此講解了20年的吳曉燕說。

溫情大劉郢 愛民師長鑄二師軍魂

位於半塔鎮東北的大劉郢,北有山巒、南部開闊,易於屯兵。這裡曾是新四軍二師師部所在地。新四軍二師烈士紀念林是在原二師直屬醫院附近烈士墓地擴建而成的,掩映在一大片樹林之中,長眠於此的300多名烈士均是當年抗戰中犧牲的英雄。

皖南事變后,羅炳輝任新四軍第二師副師長。1941年3月起的一年多時間裡,他與師長張雲逸一道,多次粉碎了敵人的“掃蕩”,完全控制了華中抗日根據地。 1942年下半年,羅炳輝任二師師長兼淮南軍區司令員。 1943年1月,二師師部從盱眙黃花塘轉移到大劉郢。從這時起,半塔鎮便成為淮南抗日根據地的政治、經濟、軍事、文化中心,直至1946年二師主力北撤。

對於二師及羅炳輝師長在大劉郢的往事,今年93歲高齡的當地老黨員吳佩欽記憶猶新。記者特地去吳老家,拜訪了這位當時抗戰后方的村長。吳佩欽雖然聽力不大好,但頭腦反應和表達依然清晰。他對羅炳輝的印象是塊頭大、槍法准、訓練嚴格、對百姓好。據吳老回憶,新四軍的干部跟老百姓特別熱乎,羅炳輝、譚震林、方毅等領導吃過晚飯后常常到群眾家裡走訪,問群眾新四軍官兵對老百姓好不好,借的東西還不還,損壞老百姓的東西賠不賠。其中,令他印象最深的還是羅炳輝還衣裳的事情。

一天傍晚,羅炳輝把吳佩欽請來,讓他向村民借80套衣服。吳佩欽回村后立即組織動員,分攤任務。老百姓聽說是新四軍為了打日軍而借衣裳,紛紛支持,有的主動脫下身上的衣服送去,沒到夜裡12點,80套衣裳就備齊了。衣裳送到后,羅炳輝叫人在每件衣襟裡編個號碼,然后才發給戰士化裝。

戰斗結束后,羅司令讓戰士把借來的衣裳都脫下來,悉數償還。由於有傷亡,借來的衣裳少了2套,損壞了5件,羅司令又叫供給部按每套衣服14市尺上等軍用平白布的標准給予賠償。群眾不肯要,都說戰士是為大家才犧牲的。羅司令賠償的布送不掉,最后還是村干部硬把布送到群眾家裡。 “羅司令真正是體諒關心老百姓,全村人沒有一個不夸的!也沒有一個不擁護新四軍的! ”吳佩欽說。

在戰場上令敵人膽寒,在訓練場上以嚴厲著稱的羅炳輝,對老百姓卻是一副菩薩心腸。還把行軍中收養的一些孤兒留在司令部,成立一個 “小鬼班”,教他們學習文化、軍事訓練。青黃不接的時候,戰士們摘了群眾家的榆樹葉,羅炳輝就要求還回去﹔行軍時戰士們踩倒了群眾的蠶豆苗,羅炳輝也要求把苗扶正﹔空閑的時候,他喜歡帶領群眾一起開荒搞生產﹔隻要和群眾在一起,他的肩上、懷裡總會扒著一群孩子……

激情抗大八分校 炳輝精神世代傳

1945年5月的一個早晨,天長銅城鎮龍崗群眾發現家裡家外干干淨淨的,水缸裡的水也滿滿的,而住在自己家的抗大八分校師生卻不見了,原來借給他們的東西都整齊地放在院子裡,旁邊還放著一張清單、一封感謝信。龍崗群眾這才知道抗大師生全部悄悄地走了,隻把美好的抗大作風永遠留在了龍崗。

銅城龍崗,古稱“芙蓉岡”,因地貌形似一朵盛開的芙蓉而得名,中國人民抗日軍政大學第八分校即坐落於此,1941年5月以新四軍江北軍政干部學校為基礎創辦,直至1945年8月抗戰勝利后結束。抗大八分校共舉辦4期,培養2000多名優秀的軍政干部,為我黨我軍的發展壯大,為奪取抗日戰爭和全國解放戰爭的勝利發揮了重要作用,作出了卓越貢獻,被稱作“人民軍隊將才的搖籃”。抗大八分校校長由張雲逸兼任,羅炳輝則兼任副校長。

八分校在龍崗辦學期間,正是敵后斗爭十分艱苦之時,羅炳輝等校領導在當地政府和群眾的支持下,克服重重困難,使學校工作得以正常開展:沒有教室,他們將鎮上的幾座古廟設為課堂﹔沒有宿舍,他們讓學員散住在老鄉家裡﹔教材不足,他們想方設法自己編寫、油印﹔糧食不足,他們自己動手,生產自給……八分校實行開放式辦學,在教學內容上注重少而精,重視學用結合,並經常給學員提供實戰鍛煉的機會。在教學方法上,實行啟發式、討論式教育,從而使教學工作生動活潑,效果明顯,文娛生活也十分豐富,處處洋溢著熱烈的青春氣息。

羅炳輝對軍事教學特別關心,抓得緊、要求嚴,提出在軍事訓練中,必須精益求精,要使每位同志練出一身過硬本領。他要求教員和學員都要言行一致,說到做到﹔要有志氣,有勇氣,更要有骨氣,敢於為實現真理挑重擔。

在抗大八分校期間,羅炳輝和天長人民結下了深厚的感情。1942年,天長一帶旱情嚴重,大通曾出現嚴重缺糧缺種的現象。羅炳輝主動提出降低他的糧食菜金的標准,捐獻出糧款來救濟災民,並在二師開展大生產運動,全年生產收入達兩千萬元、糧食一萬三千余石。年底,二師拿出當年生產收獲量的百分之二十捐獻給災民。

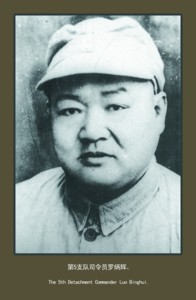

1946年,羅炳輝逝世后,中皖邊區政府將天長縣改名為炳輝縣(1959復用原名)。 1997年,在新四軍老戰士和社會各界的倡導、支持下,天長市創辦炳輝中學,讓羅炳輝將軍的精神代代相傳。1939年夏,第5支隊領導人在盱眙地區合影,左起:郭述申、張勁夫、羅炳輝、周駿鳴。第5支隊司令員羅炳輝。(記者 羅寶)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |