李斌

郭沫若(中)為《塞上風雲》攝制組送行

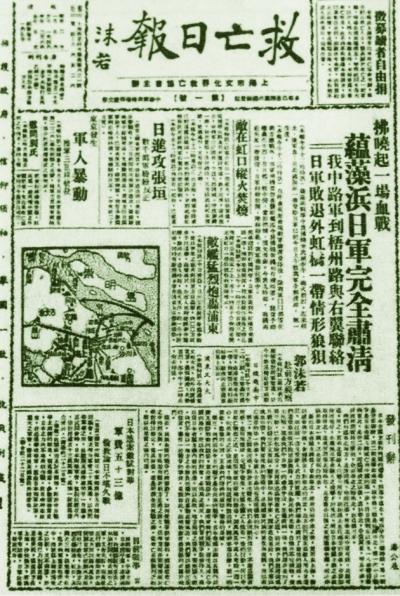

郭沫若創辦的《救亡日報》第一期

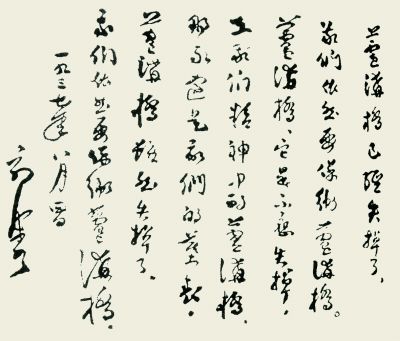

郭沫若為愛國戲劇《保衛盧溝橋》題字

抗戰爆發后,郭沫若別婦拋雛,喬裝回到祖國,積極投身抗戰大業。郭沫若對戰爭中人民的艱苦生活有深切的了解和悲嘆,他本人也有過痛苦和落寞,為此做出了巨大犧牲。盡管如此,他卻從未動搖抗戰必勝的信念。郭沫若的樂觀和堅忍,除了繼承中國傳統士大夫偉大的愛國主義精神和民族自豪感外,更在於他對“把人當成人”信念的不倦追求。

中國的抗日戰爭是全民戰爭。帶上武裝,在槍林彈雨中堅守陣地固然是最重要的反侵略方式﹔用文字和藝術的力量,凝聚民心,鼓舞斗志,也是不可或缺的反戰力量。用當時的流行話來說,前者是武部隊,后者是筆部隊。眾多的學者、文學家、音樂家、戲劇家、美術家,都積極參加了這支筆部隊,很多人甚至付出了寶貴的生命。郭沫若是這支筆部隊的重要組織者,也是堅守時間最長、最為活躍、成果最為豐富的著名戰士之一。

組織文化界抵御日軍“獸性”,從事抗戰大業

郭沫若在1941年為《新華日報·中國青年反法西斯特刊》的題詞中說:“任何人都應該參加反法西斯蒂的斗爭,但這也並不是要人人去參加作戰,是要人人理解法西斯蒂是獸性的發揚,人人應該克服自己的獸性,體驗民主精神,爭取理性的勝利。”郭沫若從事抗戰事業,最重要的任務就是揭露並消滅日本軍國主義的“獸性”,克服法西斯給人類帶來的倒退,推動中日兩國人民走在民主和理性的陽光大道上。無論是創辦《救亡日報》,還是組建第三廳,郭沫若都為了這一信念的實現兢兢業業、孜孜不倦地奮斗著。

郭沫若從日本回來后,從事的第一份工作是創辦《救亡日報》並出任社長。大家約定不取稿酬。不僅郭沫若、潘漢年、夏衍等報紙工作人員發表了大量新聞報道,上海文化界的宋慶齡、何香凝、鄒韜奮等人也都義務為報紙寫稿。該報成為當時上海文化界呼吁抗戰的重要陣地。

將前線將士英勇抗敵的近況通過《救亡日報》傳遞給廣大中國人民,同時展示中國將士文韜武略的精神風貌,是郭沫若和他的朋友們辦報的重要目的。郭沫若以老朋友和報人的雙重身份,多次帶領夏衍、田漢等文化界朋友,奔赴前線,採訪陳誠、馮玉祥、薛岳、張發奎等將領,寫成通訊報道,並配以前線照片和詩詞唱和,鼓舞中國人民“不悲觀、不躊躇、不畏怯、不中餒,拼到最后勝利的到來”。

1938年4月,郭沫若奉命出任國民政府軍委會政治部第三廳廳長,負責抗戰宣傳。這個職務對於曾經擔任過北伐軍政治部副主任的郭沫若來說,有些低了。但郭沫若考慮的不是名分,而是能否從事抗戰救亡的實際工作。三廳下轄三個處,分掌民眾動員、藝術宣傳和對敵宣傳,由胡愈之、田漢、洪深、杜國庠、馮乃超等文化名人主持,職員中包括馬彥祥、冼星海等電影界、音樂界名人。他們願意擔任處長科長這些小職務,按時報到上班,全力投入三廳工作之中。

三廳甫一成立,即組織了一個擴大宣傳周,開展宣講、歌詠、美術、戲劇、電影、游行等多種宣傳活動。除盛大的群眾運動之外,三廳還准備了大量的宣傳片,為各報紙特刊組稿,准備演講會,提供中、英、日廣播節目。陽翰笙、田漢、洪深等人都為這次擴大宣傳做了實實在在的准備和組織工作,郭沫若則在這些群眾活動中充分發揮了他的演講天才,鼓舞起群眾抗戰的激情。在這次宣傳周中,三廳組織了群眾獻金活動,獻金主力是“擦皮鞋的小孩子、黃包車夫、碼頭工人、老媽子、洗澡堂裡揩背的、茶樓酒店的堂倌”等各行業、各階層的勞苦大眾。三廳用這些獻金買了十輛卡車,組成交通隊,定期將宣傳品、慰勞品送往前線。

除這些運動式的擴大宣傳和慰勞活動外,三廳的一些附屬團體,包括9個抗敵演劇隊、4個抗敵宣傳隊和孩子劇團等,都為前線輸送了實實在在的精神食糧。9個抗戰演劇隊是田漢、洪深等人通過改編各地流亡到武漢的救亡團體演劇隊而成,他們奔赴前線,歷經各種艱難困苦,很多人都壯烈犧牲了。4個抗敵宣傳隊是胡愈之和張志讓通過選拔蟻社、青年救國團、民族先鋒隊等救亡團體的成員組成,組建后即奔赴前線各地。像劇宣二隊涉足5省23縣,行程1萬多裡,演出劇目33個,組建9個青年歌劇團體,培訓了4萬多名士兵、婦女、兒童。孩子劇團的孩子們非常勇敢,穿行在抗戰前線,給戰士們帶去了鼓勵和歡樂。

在話劇創作和學術研究中呼吁“把人當成人”

1940年7月,郭沫若在《三年來的文化戰》中認為,“現代的戰爭絕不是純粹軍事力量的比賽”,更包含著政治、經濟、文化的全面對抗。在詳細調查研究的基礎上,郭沫若指出,日軍對我中小學教育機關造成的損失高達183796864元,劫掠圖書70余萬冊,毀滅圖書館近3000家。隨著戰爭的長期化,日軍更加側重文化侵略,在淪陷區宣揚“同文同宗”“共存共榮”,“開辦各種訓練班以養成奴化教育人才,修改並編印各種教科書,出版各種報章雜志,建立通訊社,並實行復古運動,提倡迷信,誨盜誨淫,遍設煙館妓館、賭場舞場,強迫學習日文日語”。日軍這種開人類文明倒車的文化侵略,激起了郭沫若等中國文化人的堅決抵抗。1940年底,國民政府改組三廳。郭沫若奉命在軍委會政治部下,以原三廳工作人員為基礎另組文化工作委員會,主要從事研究工作。文工會邀請侯外廬、周谷城等講中國歷史,宗白華等講文藝美學,陶行知等講教育,茅盾、老舍等講文學藝術。此外,郭沫若還創辦《中原》雜志與群益出版社,刊出研究著述。

作為對抗日本文化侵略的實績,郭沫若創作了6部歷史劇,開展了先秦諸子思想研究。跟日軍奴化中國人民,開人類文明倒車相反,郭沫若在這些作品中提振民族信心,捍衛人類文明,尊重人的精神生命,呼吁“把人當成人”。

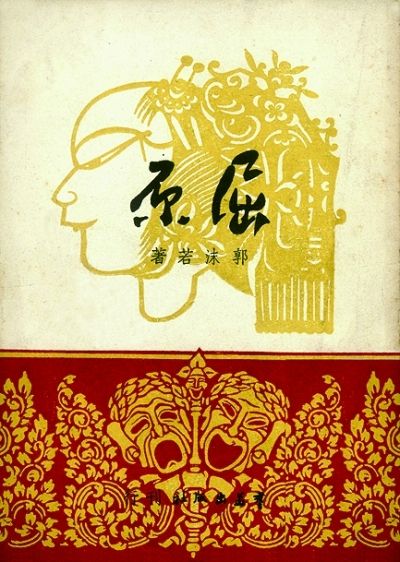

抗戰時期,由於影片和相關器材進口的困難,很多藝人都轉向話劇演出,中國現代話劇迎來了它的黃金時代,陪都重慶成為話劇的樂園。1941—1943年間,郭沫若創作了《棠棣之花》《屈原》《虎符》《高漸離》《孔雀膽》《南冠草》等6部歷史劇,為抗戰話劇演出增添了新色彩,成為大后方人民溫馨美好的藝術回憶。

《虎符》取材於戰國時期信陵君竊符救趙的歷史。郭沫若在尊重歷史事實的基礎上,將“把人當成人”的啟蒙精神注入其中。信陵君救趙,主要原因在於秦國的虎狼之師活埋趙國的40多萬降卒,讓國內15歲以上的男丁全部當兵,這都是把人當禽獸、當工具的表現。信陵君有信心擊退秦軍,“你把我當成人,我把你當成人,相互的把人當成人,這就是克服秦兵的秘訣”。魏王的寵妃如姬贊同信陵君的觀點,冒著生命危險為信陵君盜出虎符,使信陵君能夠統帥晉鄙的十萬大軍,在戰爭中獲勝。如姬不顧魏王嫉恨信陵君且不願出兵擊秦的事實,冒犯魏王的龍顏,也是憤然於魏王不把自己當人看。她譴責魏王說:“你,你暴戾者呀!你不肯把人當成人,你把一切的人都當成了你的馬兒,你的工具。”為了“人的尊嚴”“我的尊嚴”,如姬自殺在父親的墓前。這一曲爭取“把人當成人”的悲歌,蕩氣回腸,是郭沫若抗戰時期話劇創作的主題。他說:“把人當成人,這是句很平常的話,然而也就是所謂仁道。我們的先人達到了這樣的一個思想,是費了很長遠的苦斗的。”《棠棣之花》中的聶嫈、聶政姊弟,《屈原》中的屈原、女媭,《高漸離》中的高漸離,《孔雀膽》中的阿蓋公主,《南冠草》中的夏完淳為了爭取“把人當成人”,都用他們脆弱的身軀,做了最大力量的抗爭。

周恩來、董必武、黃炎培、陳銘樞、沈鈞儒、柳亞子、金山、張瑞芳、白楊等各界人士對郭沫若的歷史劇給予了大力的幫助和宣傳,使其成為文化界綻放得最為艷麗的花朵。重慶的大街小巷、車站碼頭時時傳來郭沫若劇中人物的台詞,像屈原的“咆哮吧!咆哮吧!”的怒吼。

隨時面臨著飢餓與疾病的威脅,時刻處於日本軍機大轟炸的殘忍悲壯之中的中國學者,非但沒有放棄他們的專業工作,反而更加堅韌、更加頑強地將研究推向前進。無論是重慶還是延安,無論是昆明還是成都,學者們都對周秦之際這個戰火紛飛、新舊更替時期的思想文化產生了濃厚興趣。學者們討論孔子、墨子等人的思想觀念,有著十分強烈的現實關懷。從1943年8月至1945年9月,郭沫若研究了儒家、墨家、法家、道家、名家、陰陽家等先秦思想,匯集成《青銅時代》和《十批判書》兩部著作出版。

郭沫若堅持以“把人當成人”為標准來衡量先秦諸子。他認為,儒家的“仁道,很顯然的是順應著奴隸解放的潮流的。這也就是人的發現。每一個人要把自己當成人,也要把別人當成人,事實是先要把別人當成人,然后自己才能成為人。不管你是在上者也好,在下者也好,都是一樣”。郭沫若跟很多馬克思主義史學家對先秦諸子的評價有分歧,其中的關鍵在於他對墨子的批判。他批評墨子看重財產私有權,“人民,在他的觀念中,依然是舊時代的奴隸,所有物,也就是一種財產。故他勸人愛人,實等於勸人之愛牛馬”,是“王公本位”。可見,郭沫若揚儒非墨,跟他的歷史劇創作一樣,是為了呼吁“把人當成人”。

在先秦諸子研究中,郭沫若不僅跟二十多年前的梁啟超等人的相關成果對話,也跟馮友蘭等人的新儒家學說展開交鋒,還跟同一陣營的范文瀾、翦伯贊、侯外廬等人的研究有異。這體現了郭沫若敢於立異、堅持真理的學術勇氣,也表明了以郭沫若為代表的中國學者,在大敵當前,生活條件異常艱苦的條件下仍然孜孜不倦探究傳統精神世界的民族氣節,追求更合理的生命形態的歷史擔當。

把困窘中的文人學者“當成人”看

1941年,郭沫若完成了《月光下》這篇充滿陰暗悲戚色彩的短篇小說。身患肺結核的作家逸鷗在埋葬了自己的孩子后,面對患病的第三個孩子和“紙扎人”一樣貧血的妻子,床欄上的麻繩誘惑著他,他流著淚准備走上不歸路。這篇小說的主人公雖是虛構的,卻來源於抗戰中的大后方現實生活。貧困的現實對人的尊嚴的貶抑深深觸動了郭沫若。

抗戰進入相持階段后,大后方的物質極度匱乏,文化界人士跟普通老百姓一樣,生活陷入困窘之中。1940年2月,戲劇家洪深一家服毒自殺,留下遺書說:“一切都無辦法,政治、事業、家庭、經濟,如此艱難。”陽翰笙兩個孩子病逝,本人又因長期勞累和營養不良於1943年8月開始吐血。1943年9月,桂林《大公報》報道田漢的生活情況:“說來真有點黯然,田漢的筆尖挑不起一家八口的生活負擔,近來連談天的豪興也失掉了。一桌人吃飯,每天的菜錢是三十幾元,一片辣子,一碗酸湯。”茅盾1944年9月給朋友寫信,報告自己腹瀉,貧血病,渾身起疙瘩,困頓勞累。茅盾、田漢、洪深、陽翰笙都是文藝界最為知名的人士,他們的生活狀態尚且如此,其他人的情況可想而知。抗戰期間,究竟有多少大后方的知識分子被貧病折磨而死,迄今沒有一個完整的統計。

但郭沫若並不悲觀。新詩《轟炸后》寫廢墟中的男人問他的妻子:“窩窩都遭了,怎麼辦?”(意思是說房子被炸了)“窩窩都遭了嗎?/女人平靜地回問著。”中國人民對戰爭和貧窮的這種坦然平靜的態度同樣深深觸動著郭沫若:“這超越一切的深沉的鎮定喲!”他從中汲取力量,用樂觀開朗的精神面貌,團結大后方的學者文藝工作者共度難關。他的散文詩《石池》中的石池被日軍大轟炸所投的燃燒彈“炸碎幾面石板,燒焦了一些碎石”,但隔不多久,“那個瘢痕卻被一片片青青的野草遮遍了”,“石池中竟透出了一片生命的幻洲”。

作為文化界領袖,郭沫若本人的生活也不好過,接近他的作家劉盛亞說:“有紅蘿卜的時候,他家裡經常是吃紅蘿卜的。”即便如此清貧,郭沫若仍然願意將“紅蘿卜”與那些貧窮的文藝界朋友分享。曹禺說,在重慶的時候,“郭老知道我們大多很貧困,便時常留我們在他家裡吃飯”。洪深自殺的消息傳來后,郭沫若立即帶領醫生前往急救,直到洪深一家被搶救脫險后方才離開。郭沫若聞訊田漢生活艱難,特意給田漢寫信,“吾弟生活極窘,近已知其詳盡”,願意將歷史劇《高漸離》的稿費贈送,“留弟處以為老伯母甘旨之費”。

除了這些經濟和醫療上的救援之外,郭沫若更多的是用贈詩、題詞等文藝界特有的方式,去幫助那些文學藝術家度過艱難的抗戰歲月,扶持和鼓勵他們健康成長,用自己的實際行動“把人當成人”,共同為抗戰貢獻力量。

郭沫若和傅抱石、關良、關山月、李可染、陳之佛等知名畫家合作創造了一系列美術作品。他為傅抱石的《屈原像》《五柳先生像》等許多畫作題詩,還專門寫了《竹陰讀畫》《題畫記》等長篇散文作品記敘他跟傅抱石的交往。傅抱石的畫配合郭沫若的題詩,成為我國藝術寶庫中的精品。關良以《水滸》人物畫著名,抗戰時期在重慶曾舉辦一次畫展,擬展出的作品似乎跟抗戰沒有直接關系,因此受到非議。郭沫若挺身而出,寫了《我與關良》,贊美他在“這中國古代藝術的遺產裡,發掘出一個繪畫底新形式了”。並為他的《黃金台》《拾玉鐲》等數十幅作品題詩,支持他闖出自己的藝術道路來。郭沫若還參觀了像張仲友、張文元、張悲鷺、華以鬆、沈叔羊這些不為藝術圈外所熟悉的畫家的展覽並為他們的畫作題詩。

此外,郭沫若還扶持和培養著學術界、文學界、音樂界的大批學術新秀。王冶秋在《新華日報》上發表了《幾個被人遺忘的歌者》,提到了戚繼光的《凱歌》並其自注。郭沫若見后主動寫信給王冶秋,虛心請教相關問題,並邀請王冶秋到家裡見面。王冶秋見到郭沫若后,覺其“和藹可親”,“絲毫不感到生疏,一點也不覺得拘束”。郭沫若懇摯謙虛的態度激勵著王冶秋在學問上繼續前進。1942年,28歲的復旦大學教授魯實先駁斥日本學者瀧川龜太郎博士的觀點,寫成《〈史記會注考証〉駁議》。郭沫若讀完這位素未謀面的年輕學者的著作后,特賦《滿江紅》,寫道:“國族將興,有多少奇才異質。縱風雨飄搖不定,文華怒茁。”當后來看到魯實先制訂出“漢鴻嘉以來氣朔表”后,郭沫若又特意寫長詩贊美魯實先在“天南天北彌硝煙”的情況下“博覽群書明綴術,追蹤司馬學通天。景爍巧思入神化,厥美難可專於前”。

作為在“風雨飄搖不定”中“文華怒茁”的“奇才異質”,有多少藝術家、文學家、學者受到了郭沫若的尊重和鼓勵啊。他們在文化界領袖郭沫若那裡被“當成人”,感受到了作為人的尊嚴,也因此對郭沫若充滿了感激,正如在抗戰時期跟郭沫若有過密切接觸的冰心所說:“郭老!您的精神,永遠在人類之頭昭在。您就歡樂豪放地在無邊無際的宇宙中迎風飛馳吧!”

(作者為中國郭沫若研究會秘書長。配圖均為中國現代文學館提供。)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |