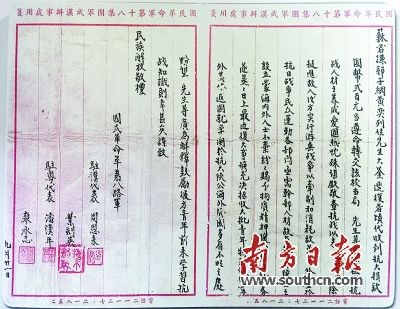

該回批寫於1938年9月21日,是八路軍駐武漢辦事處代表周恩來、葉劍英和駐粵辦事處代表潘漢年、廖承志,寫給旅泰僑胞蘇君謙、郭子綱、黃奕三人的,感謝他們為延安抗大捐款。南方日報記者 曹斯翻拍

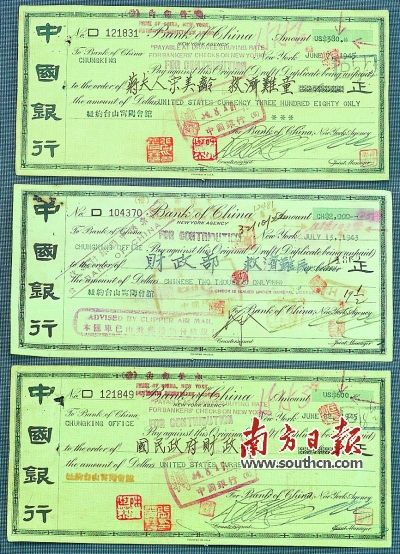

美國紐約台山寧陽會館救濟難童、難民捐款銀行匯票(1943年)。

南方日報記者 林旭娜翻拍

陳植芳。圖片由受訪者提供

7月25日,70多歲的新加坡籍華人林伯專門帶侄女遠道尋根,到汕頭僑批文物館參觀。而在萬裡之外的紐約,美國華人博物館裡,70多年前僑胞所寫的僑批靜靜躺在展櫃中,向觀眾展現一段烽火家書書寫華僑“中國心”的故事。

僑批,是海外華僑通過海內外民間機構匯寄至國內的銀信合一憑証,其有關檔案被聯合國教科文組織列入《世界記憶名錄》。抗戰期間,海外僑胞捐獻的款項,幾乎都是通過僑批局或銀行寄至國內,抗戰僑批也成為僑胞和家鄉人民團結一心抵抗外侮的集體記憶。

血淚控訴成侵華鐵証

1946年,旅居馬來西亞雪蘭莪的華僑接到家鄉族老來信,信中控訴了家鄉在淪陷時所遭受的欺凌,於是抄錄下來向華僑總會報告。

“自我祖國抗戰以來及至和平后,本鄉變遷頹落,流離失散慘淡,旅居海外鄉僑聞之極為關懷梓裡,僑眾非常浩嘆矣!”來函用朴實的筆調描述了侵略者帶來的鄉鄰死亡、鄉村破產、宗祠被毀、治安崩潰現象:“我鄉死亡眾多,現在住鄉男女僅存230余人”﹔“圍牆多已毀壞,去年山頂處宅倒塌,堤上鋪間拆存無幾,鄉內房屋,不計新舊,拆賣樓枋、楹、柱,以圖一飽者﹔盡之,拆賣瓦角、磚牆,亦望緩死,亦不乏人”﹔“大宗祠正廳及走廊並新祠全座,被日軍燒焚情景,言不(勝)痛心”。

戰火紛飛,局勢危殆,海外僑胞無不憂心忡忡,寢食難安。僑胞元鬆在信中告知家人:“潮汕軍事緊張,鐵路破壞至庵埠,日人遲早必然進攻汕頭影響各物飛漲。”

1938年7月,時南澳已被日軍佔領,僑胞陳嘉成心急如焚:“近聞我澄之南澳島被敵人登陸,潮汕定必緊張,可知敵人不死,人心惶惶,此男之所以引為深憂也。”

潮安東鳳是日本侵略潮汕的重災區,郵路被截斷,因此海外寄回家鄉的僑批要先轉寄他鄉。汕頭僑批文物館收藏著1939年東鳳鄉僑胞陳集軒寄給父母的批信:“汕頭淪陷后,兒日日夜夜無不一日憂慮……兒時常寫信從各處問親戚,唐山家鄉如何?有人說東鳳鄉已破矣……使兒聞后日不能思食,也不能思眠,肚內如刀割。想大人及嫂等則咽喉結哽,無心做人。”

僑胞、僑眷血淚控訴的信件往來,現今已成為日寇侵華鐵証。如泰國僑胞林聖源於1937年10月31日寄給澄海南砂鄉林鬆炎侄兒的僑批中,就寫到當時日寇以18萬兵力之眾,在飛機、大炮、坦克車的掩護下轟炸上海,“眼下閘北一帶,悉遭敵人焚燒,僅存的一片焦土而已”。

抗戰捐款的重要渠道

“眼下海外同胞不顧一切艱難,惟有救國之行,難免棄家捐款,無不為是。除先捐之外,仍要繼續行為。有工做者,按月日入息捐去為餉。還有決語‘國家興亡,匹夫有責’、‘萬心一德,誓殺日奴’、‘教子及孫,永不用日貨,不食劣貨’,都此壯語,其愛國之心足勝於國內人多矣,而還能減衣節食,務要積款救國為先,其對妻子必無余力理也。”這是1932年,一位身在美國的五邑華僑寄給兄長的僑批,其對祖國抗戰的無私支持和對日本侵略者的痛恨表露無遺。

國難當頭,海外僑胞同仇敵愾,紛紛以實際行動援助祖國。這些匯款和捐款都是通過僑批或者銀行匯入國內的。據中國銀行統計,1937年廈門僑批件數44017封,解款金額為92萬元﹔1938年僑批件數11萬封,解款金額為647萬元。而這只是其中一部分而已。

從抗戰開始至1939年,泰國華僑捐獻給祖國的捐款就達600余萬元。在越南,僑胞黃偉卿、陳星閣等,在1931年起匯款2600大洋,慰問東北馬佔山抗日部隊和在上海浴血奮戰的十九路軍將士。

僑批對僑鄉及鄉親的支持也是有著重大影響。據1941年出版的《梅縣概況》和《梅縣要覽》,僑鄉在抗戰前后,70%以上僑眷靠華僑匯款接濟,1940年達7000多萬元。

抗戰期間,僑批局也積極開展抗日宣傳,有的在僑批信箋上印上“抗敵歌”,以及抗日名將蔡廷鍇的照片和“救國英雄”四字,有的蓋上“實用國貨,誓雪國仇”的宣傳標語。在汕頭市僑批文物館,印著“同仇敵愾”、“復興民族”的批信比比皆是。

1937年7月30日,身在澳洲的台山籍華僑鄺修錄在一封批信中,講述了澳洲華僑在得知華北抗戰捷報后大放鞭炮慶賀一事,生動表現了華僑對勝利的期盼。

冒死開辟僑批新郵路

在最危險的時候,海外僑批仍源源不斷而來。汕頭僑批文物館有關負責人林敬希介紹,潮汕淪陷后,部分地區僑批業受到影響,至太平洋戰爭爆發,所有香港、越南、泰國、馬來亞、印尼等地的僑批幾被斷絕,僑鄉人民生活更加艱難。

據有關方面統計,1934年汕頭市各僑批局月均收轉僑批18.37萬件,而1941年全年從海外各地收轉的僑批僅1.4萬件,不及1934年月均量的1/10。

林敬希告訴南方日報記者,在潮汕淪陷初期,原有的僑批郵路阻塞,海外潮僑所寄僑批,必須通過一些秘密小道輾轉遞送,但僑批局外勤人員攜帶批款長途跋涉,往往險象環生。時任汕頭市僑批同業公會主席的萬興昌和批局經理許自讓,為了保障遞送僑批款的安全,組織了四五十人的護批隊伍,荷槍實彈地押解僑批款。

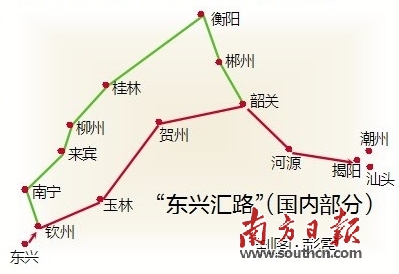

隨著泰國、汕頭兩地都淪陷,僑批業更加艱難。根據汕頭僑批文物館提供的研究成果,泰國潮幫銀信界當時開辟了4條秘密通道。其中最曲折的一條郵路是,從曼谷往東北部經四個府,渡過湄公河經老撾,再繞過山嶺至越南宜昌市,乘車100余公裡至河內﹔在河內所設的兌換銀幣市場將所帶金條換成國幣,再續程60余裡至海防,乘船兩夜到達芒街,進入中國的廣西東興市,將國幣交給中國境內聯號。境內第二程郵路,從東興經韶關等直達興寧,再轉潮汕地區。

這一條條郵路,凝結了僑批業的心血,也聯結了海內外鄉親與抗戰中的中國。

南方日報記者 林旭娜 林亞茗

洪奕宜 曹 斯 黃學佳

參與實習生 鄒心晨 方凌燕

楊曦萌 唐 麗

故事

日軍鐵蹄下辟出“東興匯路”

全程3000多公裡,連接東南亞各國及國內多個地區

2013年4月,“中國僑批·世界記憶工程國際研討會”在北京人民大會堂召開。來自廣東汕頭的陳勝生老人,在會上念了關於其父陳植芳先生拓辟“東興匯路”的論文。

近日,他在接受南方日報記者採訪時說:“抗日戰爭期間,海外寄回的僑批成為抗日救國的主要經濟來源之一。而這條‘生命線’不斷遭到日軍的破壞。僑胞們憑著智慧與勇氣,成功地開辟了特殊環境下的特殊郵路。其中最具代表性的就是‘東興匯路’,而陳植芳正是主要開拓者之一。”

特殊時期生命線

陳勝生,1945年出生。父親給他取名“勝生”,就是為了紀念抗戰勝利。

受父親影響,陳勝生多年致力於僑批研究。1941年,日本發動太平洋戰爭,依托海運運營的東南亞至潮汕的僑批業被迫中斷。

一籌莫展之時,旅居越南、柬埔寨的僑批從業者陳植芳等人成功開辟出了一條新的僑批匯路——東興匯路。

據陳勝生考証:該匯路全程達3000多公裡,連接了東南亞各國及國內多個地區。國外的僑批主要通過曼谷線、西(貢)堤(岸)線、金邊線、老撾線集結,之后由僑批業者帶到越南,最后偷渡越境抵達東興。

僑批抵達東興后,有兩條線路可供選擇:一是直接通過東興的郵局、銀行進行匯寄﹔二是由僑批局派出批工帶批翻山越嶺到達興寧,揭陽批局派批工到興寧領取僑批后,秘密分發到潮汕各地以及鄰省福建。

鐵蹄之下送僑批

“東興匯路”的開辟並非一帆風順。

這得從1937年陳植芳移民到越南投靠姐姐和姐夫說起。彼時,陳植芳幫姐姐和姐夫一起打理一家名為“和祥庄”的漁網店。期間,陳植芳結識了許多潮籍僑胞,還為他們代寫僑批,並通過採購漁網的店員乘船帶回汕頭分發,“和祥庄”由此開啟了僑批業務。

太平洋戰爭爆發,中國沿海海路被日軍封鎖,海上僑批線路中斷。

“父親當時想,隻有摒棄原有的海路運輸方式,尋找新的陸路匯路,才能確保僑批運輸的延續性和安全性。”陳勝生記得,父親和他說過,那是1942年元旦,他單槍匹馬偷渡,從越南闖到廣西東興。

一天,陳植芳與一位東興本地人黃小姐談及他近幾次探索新匯路的失敗經歷。在黃小姐的引見下,他從東興的銀行、郵局試匯出兩筆匯款。出乎意料的是,半個月后,陳植芳在越南竟收到了來自家鄉的回批。

於是,“東興匯路”由此迅速發展。但日軍憲兵司令部數月后就開始察覺,陳植芳成了日軍的通緝要犯。在之后3年多的時間裡,陳植芳喬裝打扮、改名換姓,穿梭於柬埔寨、越南和中國之間送批,其艱險程度可想而知。直到日軍宣布無條件投降,“東興匯路”才完成了它的歷史使命。

寫信給日本市長譴責日軍暴行

1990年,在抗日戰爭結束45年以后,新加坡中華總商會收到了日本長崎市市長本島先生的一封來信,信中提到想通過總商會在新加坡尋找一位名為陳友梅的女士。

陳勝生解密,信件中提到的“陳友梅”,其實是陳植芳在一封寫給本島市長的信中所用的筆名。

1988年12月,《參考消息》報道了日本長崎市市長有關日本天皇裕仁“在第二次世界大戰中是負有責任的”的演講,遠在汕頭的陳植芳讀了這則新聞,連夜寫了一封信給本島先生。

信中,陳植芳羅列了日本侵略者對我國和東南亞的卑劣侵略獸行,強烈譴責了日本天皇裕仁發動侵略戰爭,表示支持本島先生的觀點。

但由於當時國內的政治原因,陳植芳隻以“陳友梅”的筆名落了款。信件最后由新加坡友人黃錫人轉寄到日本。本島市長在接到聲援信后,幾度在新加坡報章刊登尋人啟事,終未有果。

1990年3月,新加坡駐日本大使鄭東發提議通過新加坡中華總商會尋找“陳友梅”。陳植芳最終得悉本島市長的尋謝信。

●南方日報記者 曹斯 林亞茗 實習生 張梓望

僑批實錄

“但望佢專心學習,將來得以成功回國最大用之事業也。因我國飛機人才缺乏,故日賊欺我太甚之。故如欲與日賊決一死戰,救國除飛機不能成功也。”

——1931年12月,開平華僑關崇初寫信給哥哥關崇瑤,談他出資支持兒子阿炯在美國學習航空一事。

“無論男女,團結抵制日貨,不可貪平買日本仔貨。不但中國抵制,各國聯同抵制,現在美國華人,熱心抵制日本仔貨,男女捐助銀寄返中國做軍餉,又另外買藥寄返,醫療傷兵,及做衣服救濟難民。”

——1937年11月,美國華僑湯德名寫信給在台山的兒子湯景遇。

(收藏者:江門市僑鄉文書知名收藏家羅達全先生)

南方日報記者 洪奕宜 潘偉珊

■逸事

僑胞捐資助抗戰

恩來回批贊義舉

這是一封塵封了60多年的回批,信中筆跡清楚,印鑒明晰,紅色的條形格和黑色的字跡相互映襯,落款處分明寫著周恩來、葉劍英、潘漢年、廖承志,收信者則為澄海信寧旅泰青年僑領蘇君謙和他的同鄉摯友郭子綱、黃奕等三人。回批的內容,是褒揚他們毅然合作捐資國幣200元,支持延安抗大(抗日軍政大學)作為辦學經費。2005年,澄海革命老區信寧村的簡史編委會編纂村史時發現了它。

日前,南方日報記者採訪了曾對該回批做過深入研究的汕頭市潮汕歷史文化研究中心學術委員會顧問陳訓先先生。

旅泰華僑捐資支持抗戰

該回批寫於1938年9月21日,是八路軍駐武漢辦事處代表周恩來、葉劍英和駐粵辦事處代表潘漢年、廖承志,寫給旅泰僑胞蘇君謙、郭子綱、黃奕三人的。

信中,周恩來等表示,已收到蘇君謙等合作捐資支援延安抗大的國幣200元,對他們的“愛國熱忱”和義舉“殊堪欽敬”,並“盼望”他們於泰國“鼓勵彼方青年前來(延安)學習抗日知識”。

但奇怪的是,這封回批的“批封”上寫的第一收信人並非上述三位旅泰僑胞,而是一位名叫詹歐波的澄海人。

“后來,我聽詹歐波的兒子詹家鎮先生說,原‘回批’裡面還有一‘批封’,上面寫著‘廣東省澄海縣信寧鄉晨光小學詹歐波先生收轉’,落款為‘國民革命軍第十八集團軍武漢辦事處緘’。‘文革’期間,‘回批’被誣篾為‘反革命文件’而被扣留,后幾經據理力爭才得以收回,收回時‘批封’卻已失落。”陳訓先說。

陳訓先查閱《信寧簡史》發現,批封中提到的詹歐波是蘇君謙、郭子綱、黃奕的同鄉摯友。1924年,詹歐波和蘇、郭、黃等進步青年在家鄉成立讀書會“郁聯社”,接著又一起創辦了晨光小學。

后來,蘇君謙等到泰國謀生,詹歐波則繼續留校任教。1938年潮汕地下黨派陳培志到晨光小學發展黨組織,成立黨支部﹔青抗會陳維勤(建陽村人)等領導也經常到校發動抗日宣傳工作。

蘇君謙在泰國聽到這些消息后十分高興,他們三人聯手捐資國幣200元,獲周恩來等為他們所寫的回批。

以“口批”的特殊方式寄達

在那個動蕩不安的年代,回批中所提到的國幣200元,是如何被安全地由泰國送達廣東澄海的?

陳訓先通過澄海建陽村“增順批局”后人,發現這筆錢是通過一種被稱為“口批”的特殊方式寄達的。

原來,“增順批局”為了應對日軍實行的封禁政策,發明了一種被稱為“口批”的匯款方式。顧名思義,“口批”即為口頭上進行的“僑批”,匯款人到批局“口頭”說定匯款金額及收款人信息,交款后由批局執事直接在泰國面受“批腳”,“批腳”的任務是強記所帶批款的數目和收批人的名字地址,到達國內之后,再到對匯的“銀庄”,用代號與密碼“口頭”支取現金,然后把錢送達收批人手中。

“在整個匯款過程中,‘批腳’面臨著生命危險,因為自己的身份一旦被日軍識破,極有可能被殺害。”陳訓先說。

“口批”作為特殊時期國外向國內匯款的一種“橋梁”,是海外僑胞支持國內抗日的一種典型代表。盡管它在歷史上一瞬即逝,意義卻十分重大。

南方日報記者 曹 斯 林亞茗

實習生 張梓望

總策劃:莫高義 張東明 王更輝 總指揮:王垂林 郎國華 總執行:林亞茗 梅志清 練學華 劉江濤 徐林 支持:中國(汕頭)華僑經濟文化合作試驗區 參與:暨南大學新聞與傳播學院