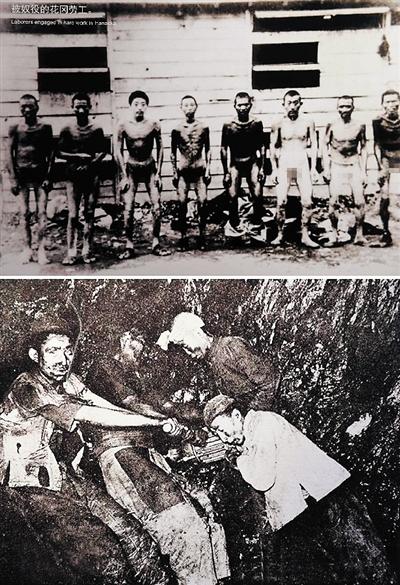

在中國人民抗日戰爭紀念館展出的日軍強制役使中國勞工的照片。 羅曉光 攝

戰后美軍為秋田縣花岡礦山幸存中國勞工進行身體檢查時所拍照片。 (資料照片)

德國政府公布的解密檔案中一張納粹勞工的照片。 德國政府公布的解密檔案中一張納粹勞工的照片。(資料照片)

日前,觀眾在中國人民抗日戰爭紀念館觀看有關日軍殘暴罪行的展覽。 羅曉光 攝

根據有關材料記載,1943年4月至1945年5月,4萬名中國勞工分169批被相關日本企業伙同日本政府抓去做勞工。日本侵略軍用武力抓捕這些中國百姓后,採用強制手段把他們押送至日本35家企業的至少135個作業場所做苦役。被抓捕的中國勞工年齡最大的78歲,最小的11歲,30歲以下者居多。

據統計,二戰期間,被強擄至日本的中國勞工共死亡6830名,而戰后得以返回中國的3萬余名勞工中,也有相當一部分因身心受到嚴重摧殘,長期生活在痛苦中。

“我們是太君,你們是奴隸”

1942年9月,在中國山東東平湖西邊,“幾萬名日本兵端著上了刺刀的槍,刺刀上系著太陽旗,相隔10米的間隔排開,齊聲大喊著,慢慢追逼過去。抓住15歲到50歲的男的,就用繩子綁起來。我們大隊(約1000人)大約抓了300名中國人。”

原日軍軍官小山一郎,在他的回憶錄中証實了“抓捕勞工”的事實。可見抓捕中國勞工,從日本政府內閣會議決定之前就已實施。

1942年11月27日,在日軍國主義政府內閣會議上作出了《關於引進華人勞工問題》的文件決議。如今公開的檔案上蓋著“極密”,左邊是東條英機及以下閣僚的簽名蓋章。

當時在中國的日本大使館、總領事館、當地的日軍、對日本惟命是從的汪偽政府及軍隊等共同實施了“抓捕勞工”行動,以中國華北地區為中心,將正在勞動中的農民、正在走路的人不加區別地抓起來,或者通過威脅和欺騙手段強擄。他們的年齡從11歲到78歲,大多是農民,也包括醫生、教師、囚犯等各個階層。

李良杰被日本兵抓時,才14歲。他們在塘沽等待被運往日本,每天都被日本兵打,一天隻給兩個玉米面窩窩頭吃。“很多人喝不上水,隻好喝別人的尿,連牲口都不如”。每天3匹騾馬拉車運死尸,“來來往往,像流水一樣往外拉”。

后來他和500多個勞工被日軍塞進大船,經大連、旅順、朝鮮,走了7天7夜的海路。“我親眼看見,有的人生了病,被日本兵直接扔進海裡活活淹死,不到一天就死了十來個人……”

1953年,日本紅十字會等團體聯合組成了“中國人俘虜殉難者慰靈實行委員會”,他們調查出,當時被抓捕的中國人總額為約4萬人。報告中寫道,“三井礦山集團在北海道、九州各個煤礦中殘酷奴役近6000人,死者超過千人,三菱礦業在煤礦、金屬礦山驅使兩千七八百名中國勞工,死者約450人。”

李良杰等297名中國勞工被分派到福岡縣三井煤礦。“我們這297人,不到1年就死了56個。”李良杰說。

“那時候我被編成6號,日語叫‘咯苦棒’,他們一喊‘咯苦棒’我就走上去,上去就給我一巴掌!還不能躲,我一躲,一棒子就打下來了。翻譯攔住了,又跟我講‘你們亡國啦……’我說‘不可能!不可能……’”

有時日本翻譯看李良杰小,也會和他“講道理”。“他就說:‘我們是太君,你們是苦力、是奴隸,奴隸不能不聽太君的話……’”李良杰當時一字一句地回憶道。

冬天穿水泥袋,三餐吃不飽

從塘沽走的勞工,一人發了一件單衣、一件棉襖,從其他地方被運走的人甚至隻發了兩身單衣。

“隻有單衣的人,冬天怎麼辦?我們那時沒有棉被,發毯子,我每天就看到他們把毯子往腰上一系,把腳縮到褲管裡,還有人系水泥袋子的,他們就是這樣過下來的!”北京昌平的農民趙宗仁在日本度過了兩個冬天,而冬天最冷的時候也從來不停工。

1944年11月,14歲抓到日本的他被推下船,第一次踏上了日本的土地。此后一年煤礦的生涯,讓他以為:“我再也回不到祖國去了,一定會死在這裡的!”

他們先在福島縣熊谷組礦山,1945年到了長野縣,5月到北海道北見市置戶村,一直堅持到8月日本宣布投降。到組后,衣服都爛了,半截腿露在外面。

當時兩個中隊共有400名中國勞工,住在一間大平房,分上下兩層鋪,一層睡200人,和電影《美麗人生》中的德國集中營一樣。除了中隊長、小隊長,大部分勞工從來沒有洗過澡,臭味在屋子呆不住,因為它是通風的。可怕的是,這一點在冬天也不變。

接近零攝氏度的氣溫,在隻有單層鬆木板的大屋裡,沒有任何保暖措施。“沒辦法!日本人就給你這個地方!”

“我們一批136個人,病死了10個。最慘的是有一個得了疥瘡,我們都住在一起,聽他那個痛的,太慘了。根本沒有任何醫療措施,什麼也沒有,愛死就死唄。”還有一個老頭,還能動彈,就被抬起來送去火葬場燒了。

在礦山,每天天不亮就起來,點燈吃早飯。工人要抬每塊都重達幾十斤的花崗岩,當時14歲的趙宗仁總落在后面,就會挨打。他已經無法得知自己是工作到幾點,隻知道晚飯都是黑暗裡點燈吃的。

三餐吃的都是黑麥子拌大米糠的饅頭,每頓一個,大約三兩重。對於每天工作10小時左右的礦工來說,顯然是吃不飽的。“大米糠太難吃,飯一端出來啊,滿屋子都發酸。”時隔60多年,趙宗仁一提就緊皺眉頭,滿臉皺紋都縮起來了。

這樣的情況下,就沒有人逃跑嗎?

“我們老家的農民,就少有逃的,有人是被俘的八路軍,就逃。”趙宗仁說。

剛到福島時,14歲的趙宗仁曾目睹過脫逃中國人被抓后的一幕。“逃的八路就被逮回來打。”打完了渾身鮮血淋漓,在礦工中午吃飯的半小時裡,拉到礦工面前示眾。

半個小時后,這個人被拉走了,趙宗仁再也沒有看到過他。后來他聽工友說,這樣的人大概被押到札幌去了,那裡有個牌子會寫著“不良勞工”。

“野人”劉連仁,悲慟海內外

劉連仁是山東省高密市井溝鎮草泊村人,1913年生。1944年的一天,劉連仁在村子裡被抓住,用繩子綁上,用槍押著,離開了故鄉。當時劉連仁的妻子已有7個月的身孕。

隨后,劉連仁和其他被抓的人一起被押到了山東省高密縣城。一路上日本人見了青壯年男子就抓,當時已有100多人被關押在日本人的合作社裡。第二天早上,日本人就用刺刀押著他們上了火車。在車上,100多人擠在一個車廂裡,大家直挺挺地站著,車門口有拿槍的日本兵守著,就連上廁所也要用繩子牽著。

火車到了青島,被關押的人更多了,他們被強行換上黃軍裝,照相、按手印,然后被押上開往日本的大貨船。在船上,800多人全被趕進下層大統艙。船行6天,到達日本后,他們被說成是俘虜兵。日本人用火車把他們押到了目的地——日本雨龍郡沼田村明治礦業公司昭和礦業所。

在昭和礦業所,劉連仁被分到礦井裡鑽煤。他一天干10多個小時,完不成任務不准收工,礦裡沒有安全設備,不准洗澡。礦井無情吞噬著礦工的生命,塌方、透水、瓦斯爆炸等事故時常發生,礦工傷亡不計其數。

其實,自從被抓的那一刻,劉連仁就用逃跑來抗爭。第一次逃跑是在從高密縣城去火車站的路上,5個日本兵用刺刀押著劉連仁他們。隊伍一出縣城東門突然騷動起來,劉連仁立刻使出全身的力氣掙脫繩子。然而,日本兵先是用槍托打,后用刺刀挑,劉連仁逃跑失敗了。

逃跑——被抓——受苦刑,像這樣的經歷劉連仁經受了許多次。直到1945年7月的一天夜裡,劉連仁決定再次逃跑,這次他成功了。躲進了北海道的深山老林,從此劉連仁變成了茹毛飲血的野人。就這樣,他經歷了難以想象的苦難,穴居山野13年。

1958年1月底的一天,劉連仁在山洞裡被日本的一名獵戶發現。

劉連仁被發現后,震驚了日本。

“野人”劉連仁的故事,悲慟海內外!

1996年,劉連仁訴日本政府非人道的強行勞役並要求損害賠償案,一審判決劉連仁勝訴!被告日本政府隨后提起上訴。

2001年,日本東京地方法庭判決日本政府違反戰后救濟義務,應當向劉連仁的遺屬提供2000萬日元的損害賠償。但是,4年后,日本東京高等法院推翻這一判決,駁回劉連仁索賠請求。2007年,日本最高法院三審駁回原告訴求,此后不再受理。

2000年9月2日,劉連仁因癌症復發醫治無效去世,享年87歲。

“花岡暴動”的過去與現在

在反法西斯侵略歷史上,“花岡暴動”被每個中國勞工高聲說起。

其發動者是中國勞工耿諄,河南襄城縣人。

1944年8月至次年6月,近1000名中國戰俘及平民在日本秋田縣花岡町為日本企業鹿島組做苦役,耿諄是其中一名勞工大隊長。當時食品、衣物極度匱乏,中國勞工飽受折磨。1945年6月30日,耿諄率領忍無可忍的中國勞工發動了“花岡暴動”。

“當時他們小隊986個人,耿諄數了數,能動的、還有力氣的隻剩200多個。秋田是什麼地方?那是日本帝國主義的大本營啊!200個手無寸鐵、骨瘦如柴的中國人在這裡爭取他們的生存權!

當時耿諄向起義勞工喊出的口號是,“不求生,求雪恥!”最后暴動被鎮壓,耿諄被日本法院判處死刑,后改判無期徒刑。

當時115名暴動勞工被毒打、虐待致死,前后共418人死亡,史稱“花岡慘案”。

2000年11月,在東京最高法院的促成下,花岡受害者與日本鹿島公司達成的“和解協議”。根據協議,每個受害勞工可從鹿島建設領到1.6萬多元的補償,但以耿諄為首的大批擄日勞工及家屬拒絕領這筆錢。

“協議”的最終文本,原告勞工事先並未看到。“和解”當天,鹿島建設發表聲明,否認了虐待中國勞工的歷史事實。

“當時說要賠償,耿主任就同意了。結果形成文字一看,根本不是那麼回事。寫的不是‘認罪’,不是‘賠償’。”李良杰老人慢而低沉地說,“說是‘救濟’啊!”

對日索賠活動家王選對此極為憤慨,稱這是“日本人花5億日元買斷了花岡暴動的歷史”。(綜合)

迫害勞工罪行,罄竹難書

1938年6月,日軍在北平成立了新民會勞工協會,在青島成立了山東勞務福利局,在濟南成立了山東勞務公司等半官半民的搜刮勞工的機構。1939年2月,日軍又在青島成立了大陸華工公司。1941年7月,日本侵略者將上述機構合為一體,組成華北勞工協會,並在北平、塘沽、石門(今石家庄)、太原、濟南和青島等地分別設立戰俘勞工集中營,關押了眾多的抗日軍民和無辜群眾。

1942年11月27日,日本軍國主義政府作出了《關於引進華人勞工問題》的文件決議。如今公開的檔案上蓋著“極密”,左邊是東條英機及以下閣僚的簽名蓋章。

1944年2月28日,日本次官會議又作出《關於促進華人勞工移進國內事項的決定》的執行細則。而列入《1944年度國民動用計劃》中的中國勞工人數為3萬名,日本從此正式開始實施抓捕大量中國人到日本從事重體力勞動的計劃。據1946年日本外務省報告書記載,1943年4月至1945年5月,共有4萬名中國勞工,分169批被抓捕、押送。

中國勞工抵達各企業單位后,即在日本憲兵、警察和企業單位管理人員的刺刀與皮鞭下生活。他們處在嚴密的監管下,不能外出。他們沒有衣服,多用稻草蔽身,即使在大雪紛飛的嚴冬,仍然赤著腳干活﹔一餐隻有一個糠窩窩頭,餓了隻好吃草根,啃樹皮。病了沒人管,還要干活。勞工每天勞動9—13個小時,多則超過15個小時,稍有不慎即遭鞭抽棍打。

日本外務省《報告書》列舉的疾病死亡數字6234人。其實所謂大量病死,實際上是對大量摧殘和虐殺的隱瞞。如川口組室蘭共有969名中國勞工,死去310名,日本官方宣稱全部是患病死亡。但1954年室蘭市民對遺體發掘時,卻發現200余具中國勞工遺骨中,許多頭蓋骨有彈孔和裂口。

1953年,日本紅十字會等團體聯合組成了“中國人俘虜殉難者慰靈實行委員會”,他們調查出,當時被抓捕的中國人總數約4萬人。報告中寫道,“三井礦山集團在北海道、九州各個煤礦中殘酷奴役近6000人,死者超過千人,三菱礦業在煤礦、金屬礦山驅使兩千七八百名中國勞工,死者約450人。”(綜合)

中國勞工在日本艱難訴訟路

“三井礦山:受中國二戰被擄勞工聯誼會委托,就你公司在二戰時期與日本政府共同侵犯被擄日的中國勞工一事,針對你公司的侵權事實,函告如下:1943年4月到1945年5月期間,日本國強擄約4萬中國勞工赴日,並殘酷驅使這些中國勞工在日本135個工地進行奴隸般的勞動……你方於此期間,強擄其中5517名勞工,強制其在你方所屬的10個工地工作,高強度的工作加之惡劣的生活條件,導致勞工死亡1072人之多。”

二戰結束64周年之際,全國120個律師事務所向曾殘酷迫害中國勞工的現存20家日本企業寄出了如上函件。

2013年5月13日下午,一名89歲的三菱公司中國勞工幸存者、7位勞工遺屬和家屬、4名律師手拿敦促函,舉著親人的遺像,走進了日本駐華大使館。他們還前往上海,向三菱公司代表處遞交要求書,提出向3765名三菱公司受害中國勞工發放共計3.7億元人民幣的賠償要求。

自上世紀90年代起,中國勞工受害者陸續在日本多家地方法院向日本政府及相關日本公司提起損害賠償訴訟,要求日本政府及相關日本公司向中國勞工謝罪、賠償。其中,以三菱材料公司為被告的損害賠償之訴,分別在東京、福岡、宮崎、北海道及長崎地方法院提起。

經過十幾年在日本法院的訴訟斗爭,相關日本法院認定了三菱公司與日本政府在戰時曾共同策劃並實施了強擄及奴役中國勞工的事實,認定了中國勞工為此遭受了殘酷的虐待。

2007年4月27日,日本最高法院以中國政府在《中日聯合聲明》中已放棄包括公民個人在內的請求權為由,在認定相關日本企業加害事實的同時,免除了其應負的法律責任。此后,每案均如法炮制,以此阻卻了中國勞工在日本的訴訟之路。

在向日本法院起訴索賠無果后,二戰期間被強擄到日本的中國勞工集體向日本公司索賠。2011年5月6日,二戰中國勞工聯合會及三菱勞工分會與中、日兩國律師在北京簽署“協定書”,將向日本三菱材料公司遞交“解決要求”,要求該公司向中國勞工及家屬謝罪,並賠償3.512億元人民幣。

“和解談判”在日本訴訟期間就曾嘗試。然而,包括三菱公司在內的相關日本企業,自恃日本“司法判決”的庇護,一味拖延、推諉、甚至刻意刁難,致使談判數年未獲任何實質進展。

其間越來越多的勞工幸存者含恨離世。面對相關日本加害企業的無賴行徑,中國受害者的忍耐終於突破了極限。

“二戰中國勞工聯合會”在京部分勞工幸存者及遺屬委托律師團於2014年2月26日,率先向北京市第一中級人民法院提交訴狀,對三菱綜合材料株式會社、日本焦炭工業株式會社提起損害賠償之訴。

此案立即引起社會各界的聲援和關注﹔各地勞工及遺屬也為之一振,紛紛啟動了在國內起訴的准備工作﹔面對高懸在頭上的那把利劍,三菱公司隻好一改以往傲慢姿態,頻頻與各方勞工代表接觸,意欲加快推進“和解”進程。(楊帆)

德如何解決二戰勞工賠償問題

在德國領導人的推動下,德國企業為二戰納粹勞工設立了一項賠償基金——“記憶、責任和未來”基金會,用了七年時間解決了二戰納粹勞工賠償問題,展示了德國以實際行動承擔責任的勇氣和決心。

根據歷史檔案記載,納粹德國在二戰期間從佔領地區強行征召了大約1200萬外籍勞工到德國企業做工,這其中主要是猶太人和中東歐國家的勞工。1944年,德國企業中有30%的工人是來自外國的勞工。

1999年德國政府為二戰納粹勞工設立一項賠償基金,名為“記憶、責任和未來”基金會,其總部設在柏林。

“記憶、責任和未來”基金會首先把符合賠償條件的強制勞工大致劃分為A、B、C三類:被要求一直囚禁在集中營、貧民窟或者被拘留在類似的地方進行強迫勞動的受害者被劃分為A類受害者,A類受害者可以獲得1.5萬德國馬克(1德國馬克約合人民幣3.48元),即7670歐元賠償金(1歐元約合人民幣6.78元)﹔被從他或她的國家綁架到德意志帝國或在德國軍隊佔領的領土上,並且在類似於拘留或任何類似的極為惡劣的生活條件狀況下被要求進行強迫勞動的受害者屬於B類﹔表現出其他受傷程度的受害者,通常是參與農業強迫勞動的勞動者則屬於C類,B類和C類受害者可獲得最高達5000德國馬克,即2560歐元的賠償金。

2001年6月15日,“記憶、責任和未來”基金會向“猶太人要求賠償聯合會”和波蘭、捷克的勞工組織匯出了第一筆賠償款2.13億德國馬克,用於滿足3萬名強制勞工的賠償要求,賠償事務就此全面展開。賠償工作一直持續到2007年。

據統計,該基金會的初始資本高達52億歐元,自2001年6月15日啟動賠償支付后,從德國收到的231.6517萬份申請中,共有165.9132萬份申請獲得了賠款批准,並且賠款金額也被分發給了受害者及其合法繼承人。總共100多個國家的166.5萬名前納粹強制勞工或他們的合法繼承人獲得了43.7億歐元的賠償金,賠償工作於2007年畫上了圓滿的句號。(先導)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |