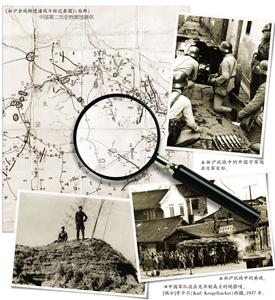

一番周折之后,塵封的黑白微縮膠片終於在放映機下徐徐轉動,閃出一張張地圖,“淞滬會戰經過要圖”、“八月十九日楊樹浦附近第三十六師攻擊經過要圖”、“淞滬會戰轉進之戰斗經過要圖”……

“吳淞口”、“羅店”、“劉家行”,字跡清晰可辨﹔圈圈點點之間,是當年那些軍隊的足跡,是熱血洒下的地點。

距離上次翻拍至今,20多年了,它們從未公開。

本報經上海市檔案館牽線,赴中國第二歷史檔案館,查找當年南京“國民政府軍事委員會”存檔保留的,淞滬會戰第一手珍貴資料﹔並在二檔館的幫助下,將這一系列從未公開過的淞滬會戰作戰圖,獨家刊出。

當年的那場會戰,歷時三個多月,空前壯烈。

人們記得,它是全國抗戰開始以來時間最長、規模最大的一次戰略性戰役。

歷史記得,就在這次會戰前后,中國共產黨與中國國民黨開始再度攜手,很快“第二次國共合作”,中共積極倡導、推動的全民族抗日統一戰線正式形成。

我們在這些地圖上看到一串串足跡。

第一階段

地圖上的“吳淞口”,戰斗開始的地方

“吳淞口”幾個字,在多張地圖中清晰可見。無論是1932年的“一二八”,還是1937年的“八一三”,吳淞口都是主戰場。

可以想見的是,在1937年8月13日戰斗打響之前,這一卷卷制作精細的大幅地圖就已經被送往高級將領的手中,或展示於指揮中心,或用於研判敵情、制定作戰方案計劃。

當8月9日,日本海軍中尉大山勇夫等兩人駕車闖入上海虹橋機場被擊斃﹔當9日至12日,日軍借此事件作出各類進攻威脅﹔當8月11日,日軍第三艦隊駛集黃浦江、長江下游以及瀏河以下各港之時……開戰已箭在弦上。

根據戰斗詳報,第九集團軍總司令張治中11日奉令率領第87、88師等部向上海推進。張治中的小女兒曾在回憶文章中提到,11日夜裡父親統率軍隊從蘇州、無錫一帶出動,第二天早上就抵達上海。上海居民清早從夢中醒來,看見遍地是中國軍隊,都問:軍隊從哪裡來,為什麼這麼神速?

這是因為張治中積極主張“先發制敵”,事先控制了火車、汽車,所以一夜間便佔領了上海預定陣地。12日下午,他向蔣介石提出:於13日拂曉前開始發起攻擊。但蔣未允。

英美為了自己的利益,反對在上海開戰,建議中國將上海改為不設防城市、自由港口。這令蔣猶豫,而日軍的增援和補給迅速到位。

8月13日上午9時15分,日本海軍陸戰隊1小隊,越過淞滬鐵路沖入寶山路向駐守的上海市保安總團進犯,並首先開槍射擊。中國軍隊被迫還擊。

戰斗打響。隆隆炮聲,震撼人心。軍民一心,盼望洗刷恥辱,將日本侵略者趕出去。

蔣介石在當天正式發出開戰命令,國民政府發表《自衛抗戰聲明書》。88、87師如兩支利劍,直刺敵人心臟。中國空軍也首次出動。

滬戰最初十天,中國軍隊連連發起攻勢,逐次攻佔敵外圍各要點,如八字橋,持志大學、滬江大學、日海軍俱樂部等處,戰局呈現出於我有利態勢。可是,中國軍隊卻未能攻下虹口和楊樹浦敵之核心陣地,沒有實現摧毀日軍陸上根據地的目的。

在一部紀錄片中,參加第一輪進攻的88師士兵蔣堂華回憶:“戰爭一開始就極為殘酷。”他們的部隊是在8月15日趕到的,逐漸奪回日軍在上海的佔領之地。“但有一個大紗廠沒拿回來。我們523團攻進去一個營,中斷……電網,結果一個營整個死在那個大紗廠裡頭。”88師旅長黃梅興在指揮作戰時中炮陣亡。15日一天中,僅527團就有7名連長陣亡。

“我們一天要消耗一個師!”另一位老兵勞聲寰說,“我們的空軍有250架飛機,對方是3000多架。”“到最后空軍、海軍是打光,全軍覆沒。在這個過程中,有空軍中隊長、有大隊長,陣亡人平均年齡23歲半。”

第二階段

從寶山到羅店,血與火交織

“他日抗戰勝利,你作為抗日名將,乘艦過吳淞口時,如有波濤如山,那就是我來見你了。”

被同僚視為書生的郭汝瑰時任第18軍第14師參謀長,率8000人在前線抵抗。幾天后部隊傷亡慘重,軍長派人問他是否需要援軍。他在回信中寫道:“我八千健兒已經犧牲殆盡,敵攻勢未衰,前途難卜。若陣地存在,我當生還晉見鈞座。”而如陣地失守,“我就死在疆場”!其后便是上文的名句。至今讀來令人動容。

從8月23日起,日軍不斷增兵,由守勢漸轉為攻勢。至9月11日,日軍總兵力已達20萬人﹔中國方面也不斷增兵。除繼續圍攻虹口、楊浦之敵處,作戰重心轉移至上海北郊吳淞至瀏河的長江沿岸一帶,對登陸之敵進行阻擊戰。

9月5日,日本侵略軍集中30余艘軍艦,掩護陸軍向上海寶山發起猛攻,守衛寶山縣城的中國軍隊第18軍98師292旅583團3營中校營長姚子青,率500余名官兵,數次擊退日軍沖擊。他在陣地上大喊:“我死了,連長接替我指揮,連長犧牲了,排長接替,排長死了,班長接替,班長死了,老兵接替!”

孤軍激戰兩晝夜,斃傷敵人600余人。9月6日,當日軍坦克從東門城牆缺口處破城而入時,姚子青再次高喊:“弟兄們,報效國家的時候到了!”率領預備隊及全營所剩官兵20余人,同敵短兵相接,全部壯烈犧牲。

吳淞打得慘烈,羅店更甚。

地處江蘇太倉、上海嘉定和寶山中間的羅店鎮,戰略地位至關重要。如羅店失守,敵軍就可佔領寧滬鐵路,完全切斷中國軍隊退路。

中國軍隊第18軍司令部在1937年9月3日油印的《羅店十日戰記》中記載:“羅店一鎮,目前為敵我必爭之要點。苦戰旬日,異常慘烈,敵軍傷亡已逾3000人,我軍陣亡官兵5000余人……”

血戰連朝接夕。

羅店爭奪戰一直打到10月底,幾平方公裡的戰場,已化為一片焦土。雙方死傷兩萬余人。攻打羅店的日軍第11師團在完全火力優勢的情況下,半個月裡也隻向羅店以西以南推進了不到3公裡,死傷亦慘重。日本陸軍省和上海派遣軍對羅店印象極深,稱之為“血肉磨坊”。

另一個戰場

中共致力於抗日民族統一戰線的建立

讓侵略者始料未及的是,出現了另一個戰場——中國共產黨領導的敵后戰場。

他們沒有想到這個黨動員起來、組織起來、武裝起來的民眾,給他們壘起了一座無法逾越的高山。

“人們有一個錯覺,即第二次國共合作似乎是在西安事變后形成的﹔但事實是,合作是在“八一三”抗戰最緊張的時期建立起來的。”菊池一隆,日本愛知學員大學文學部教授在其書《中國抗日軍事史》中如是評價。

1937年7月15日,周恩來在廬山將《中共中央為公布國共合作宣言》親手交給了蔣介石。

8月中旬,周恩來、朱德、葉劍英就宣言和紅軍改編問題與蔣等舉行第五次談判。“八一三”淞滬抗戰的爆發,令蔣不得不將紅軍改稱國民革命軍第十八集團軍(八路軍),任命朱德為總指揮、彭德懷為副總指揮。就這樣,9月23日,第二次國共合作正式成立。

“其結果,包括國共兩黨以及工人、農民、小資產者、民族資本家……在內的廣泛的全國規模的抗日民族統一戰線建立了起來,希望中國一直分裂的日本,從此開始跌向以整個中國為對手的戰爭泥潭。”菊池一隆寫道。

日本侵略者沒有想到,它面對的是兩支性質完全不同的軍隊。

其后兩天,9月25日,林彪率八路軍115師在平型關伏擊日軍,擊潰了日軍精銳部隊坂垣第五師團第21旅團。

一夜之間,民眾沸騰,士氣大振。

衛立煌秘書趙榮聲回憶,抗戰初期歷任第二戰區副司令長官和第一戰區司令長官的衛立煌曾對八路軍總司令朱德坦言:我們的軍隊和你們的軍隊不一樣。我們的軍隊必須有領導地行動,一層抓一層,要是沒有上級督戰,一分開一沖散就集結不起來,所以,隻能在正面打仗,打陣地戰,不能像你們那樣在敵后分散活動。

動員民眾、組織民眾、武裝民眾、依靠民眾與日本侵略者持久作戰,開展敵后抗日游擊戰爭,是共產黨區別於國民黨隊伍的核心。

1937年6月下旬,受中共中央派遣,劉曉抵達上海重建上海地下黨,與馮雪峰、王堯山建立中共上海三人團。

與此同時,毛澤東還指派了張愛萍等四名紅軍將領前往上海,負責開辟包括上海郊縣在內的蘇浙地區敵后農村抗日游擊戰爭。

中共上海黨組織提出,“上海黨的基本任務是在保衛上海的共同目標上切實與當局及各黨派合作,把上海廣大市民,特別是基本群眾迅速組織與動員起來,爭取抗戰勝利”,故把主要精力放在組織發動聲勢浩大的抗日救亡活動上,也是“八一三”淞滬抗戰中不可替代的組成部分。

當時,在群眾救亡運動中最有威信的團體是救國會。在上海黨組織的推動下,7月28日,上海文化界救亡協會宣告成立。這是全國最早成立的群眾救亡協會。其機關報《救亡日報》成為“八一三”抗戰宣傳的一面旗幟。

人心凝聚。

當年的材料記載:“到9月10日,全市已募得愛國捐款150余萬元﹔迄10月9日發行救國公債1900余萬元﹔各界民眾捐獻的各類食品、日用品、麻袋、鉛絲、望遠鏡、防毒面罩、各類通訊器材、車輛等軍需物資近200種品類﹔各團體組織的車輛運輸隊,冒著敵人的炮火將物資源源不斷地送往前線陣地﹔9月中旬,全市發動為抗敵將士趕制御寒衣物,以婦協等22個婦女團體和職協為主的各界救亡團體發動裡弄家庭主婦、女學生、女工、女職員和職工家屬約40萬人,晝夜不斷地縫制出20萬件棉背心和印有‘保衛大上海’紅字的棉手套,隨同各團體精心制作的民眾慰勞袋(內有5件食品、藥物、日用品)70萬隻及時送到前線將士們的手中……”

第三階段

“八百壯士”的四行倉庫

與日軍激戰兩個多月后,10月25日,中國軍隊在寶山、大場的防線被突破。數十萬大軍被迫全部撤退到蘇州河南岸。

為牽制敵人火力,88師524團副團長謝晉元臨危受命,率領一個加強營,留守原師部所在地,蘇州河北岸、西藏路橋畔的四行倉庫。

在法新社記者何銘生的筆下,謝晉元這位32歲的黃埔軍校畢業生是一位“徹徹底底的戰士”。有見過他的外國記者曾說,他“猶如一把鋼刀,即使戴上面具也難掩其軍人本色”。

他所在的524團,先后5次補充兵員,累計傷亡人數超過全團總定員。外國記者在對岸問他有多少人,他回答:800人。實際,隊伍隻有420余人。

戰斗在10月27日打響。當日午后1時,已經佔據幾乎佔據蘇州河北岸的日軍,開始向四行倉庫發動進攻。

何銘生在《上海1937》中搜集了外國記者在蘇州河南岸目睹的這場戰斗:一名記者注意到一小股日本兵緩慢而小心翼翼地接近倉庫。實際上,隱蔽在暗處的中國守軍一直關注著他們的一舉一動,一旦日軍靠得足夠近,中國士兵如雨的手榴彈就會砸向他們。煙塵散盡后,他們用步槍解決掉那些依然能動的人。

即使夜幕降臨,倉庫內的士兵們也沒有時間睡覺。所有人都在忙著修補毀損之處,並進一步加固防御工事。

28日下午三時,日軍對倉庫發動了第二波大規模進攻,這次他們拉出了五門火炮,並在毗鄰的建筑物樓頂架起了機槍。中國守軍遭受到比前一天更大的防守壓力,但僅僅經過兩小時的激戰,他們就成功擊退了敵人。槍聲剛平息不久,就傳來了壞消息。日軍設法找到供水系統並將其切斷。

傷員的數量開始增加,倉庫簡陋的條件幾乎不能為他們提供任何救治。通過僅存的電話線路,謝晉元的副手楊瑞符組織他們從附近的垃圾橋轉移,並穿過公共租界到上海中國人聚集區的醫院進行救治。一批醫護人員也准備與傷員一起離開,楊瑞符叮囑他們,“無論在何種情況下,都不要讓人知道我們的兵力如此之少,否則將助長日軍的士氣。”

戰斗間隙,謝晉元令全體官兵每人寫下遺書。“八百壯士”在倉庫裡寫下共計298封遺書。二連四班副班長陳樹生在一件白汗衫上寫下血書,留給遠在四川大巴山的老母親:“舍生取義,兒所願也!”隨后當日軍再以坦克掩護步兵進攻四行倉庫時,他在自己身上捆滿手榴彈,從樓上窗口躍入敵群,與多名日軍同歸於盡。

成千上萬的上海市民,在蘇州河南岸用自己的方式向壯士們致敬。白天,他們若見敵軍偷襲,便大聲喊叫,用大黑板寫字、畫圖,提醒壯士們防備﹔晚上,悄悄地送去藥品、食品……女童子軍楊惠敏頂著炮火,渡過蘇州河,將當時的國旗送入孤軍。旗在四行倉庫上空重新升起時,兩岸齊呼:“中華民族萬歲!”“抗戰必勝!”

戰至30日,守軍接到了撤退命令,中國守軍沖出重圍,退入英租界。隔河目睹了“八百壯士”戰斗壯舉的眾多外國記者,相繼發出報道。《泰晤士報》刊文表示:“‘八百壯士’為中國戰士爭光榮,為中國主權永保衛,為民族生存而奮斗,是為人道而戰,為文明而戰,為和平而戰。”

或許隻有結合史料,回首當年,人們才能感知“八百壯士”死守四行倉庫的悲壯意義——希望用這種悲壯之舉,為中國在當時即將召開的九國公約會議上,贏得一點西方支持,以制約日本侵略者。但最終,並未起效。

本報曾在六年前採訪“八百壯士”之一王文川,當時90高齡的老人因半身不遂,已在輪椅上度過了30余個春秋,但仍舊能用口琴吹奏出曾經響徹浦江兩岸、回蕩抗日戰場的《歌八百壯士》。

“中國不會亡,中國不會亡﹔

你看那民族英雄謝團長。

中國不會亡,中國不會亡﹔

你看那八百壯士孤軍奮守東戰場……

四方都是炮火,四方都是豺狼。

寧願死,不退讓﹔

寧願死,不投降……”

是年11月11日,當時的“上海市長”發表告市民書,沉痛宣告上海淪陷。淞滬會戰結束。

有人用“一寸山河一寸血”來形容淞滬會戰的慘烈:有18名士兵,將手榴彈捆在身上,伏地與隆隆開來的日軍兵車共亡﹔還有一位連長,陳月寸被敵機炸死后,妻子舉著他的斷腿,呼號著為連長報仇,帶領士兵繼續殺敵﹔當時的“第三戰區司令長官”馮玉祥說:“上海的戰場,在100裡以外看著,半邊天都是紅的。”

時任國民政府軍事委員會參謀總長的何應欽記載,中國軍隊“傷亡官兵333500余人”。

金戈鐵馬的三個多月,拋下的頭顱和洒下的熱血,在地圖上的箭頭、圈與線間,還有往來的電報之間,看得分明。

命運與共的三個多月,人們紛紛看到了,中華民族真正的全民族覺醒。

若沒有這覺醒,最終的抗戰勝利就不會那樣到來。(記者 王瀟)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |