朱之江

抗日戰爭中,中國共產黨領導的人民軍隊逆勢而上、挺進敵后,展開堪稱歷史上規模最大、質量最高的游擊戰爭,以微弱兵力、簡陋武器牽制住日寇大半軍力,“把戰爭從壕溝裡解放了出來”,上演了人類戰爭史上極富創造性的一幕。正如《游擊隊歌》描寫的那樣:“我們都是神槍手,每一顆子彈消滅一個敵人﹔我們都是飛行軍,哪怕那山高水又深……”

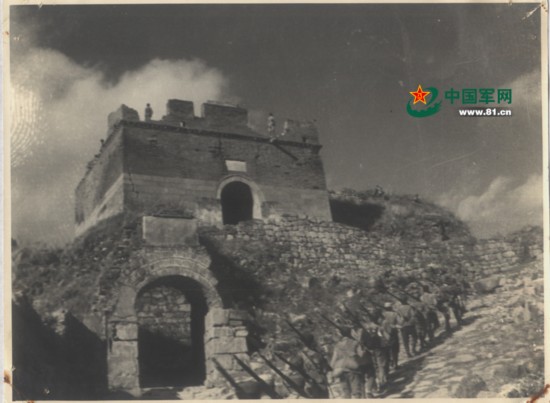

1937年10月,楊成武支隊越過插箭嶺,向冀西淶源城挺進。

一個單純依靠軍隊片面抗日,一個廣泛發動群眾集智集力全面抗日

國共都打游擊,隻有共產黨領導的游擊戰越打越大

在抗戰初期,國民黨和共產黨都十分重視敵后游擊戰爭。1937年,中共召開的洛川會議上,就為八路軍制定了獨立自主的山地游擊戰的軍事戰略方針。

1937年11月,國民黨召開武漢軍事會議,白崇禧也提出“採取游擊戰為正規戰相配合,加強敵后游擊戰”的建議,並強調“中共可以打游擊,國軍當亦能打游擊”。建議被蔣介石採納后,國民黨開始大量向敵后投入兵力,人數最多時甚至超過百萬。

中國共產黨一邊打游擊,一邊幫助國民黨成立南岳游擊干部訓練班,並派周恩來、李濤等擔任教官或講師,葉劍英出任副教育長,國民黨受訓人員總共有3000余人。然而,國民黨領導的敵后游擊戰自始至終未能創造有影響的戰果,甚至大量部隊打著“曲線救國”的幌子投敵,抗戰尚未進入反攻階段,就已銷聲匿跡。

舉例來說,共產黨在1937年創建晉察冀軍區時,部隊隻有兩萬余人。人民軍隊堅持“你打你的,我打我的”,取得了包括黃土嶺伏擊戰擊斃阿部規秀在內的累累戰果。至抗戰勝利前夕,軍區所轄部隊已近100個團。

國民黨同樣在1939年批准成立冀察游擊戰區,當時部隊達12萬余人,可謂兵強馬壯。然而,國民黨軍習慣高溝深壘,死守硬戰,除一些部隊被日軍打散外,還有戰區副總司令、軍長、師長等多名高級軍官帶部投敵,部隊越打越少,直到被撤銷番號。

為何國民黨領導的游擊戰越打越小,共產黨領導的抗日武裝卻越打越大?不難發現,一個僅僅把游擊戰放在戰術層面,一個把游擊戰放在戰略層面宏觀思考﹔一個單純依靠軍隊片面抗日,一個廣泛發動人民集智集力全面抗日。成效高低,一目了然。

共產黨領導的敵后游擊戰揚長避短,長期吸引、打擊和消耗日寇主力,對抗戰全局起到了決定性作用。

1938年4月,日寇在晉東南分九路向我129師等部分進合擊。圖為我八路軍一部舉行粉碎日軍九路圍攻晉東南的動員大會。

50余名官兵粉碎了1500余日偽軍的包圍,以傷亡4人的代價斃傷日偽軍90余人

依靠軍民智慧,人民軍隊屢創以弱克強奇跡

敵后戰場是一場不對等的戰爭,抗日軍民常常隻能用大刀、梭槍、土炮對抗日本侵略者。強敵面前,游擊戰是怎樣堅持到勝利的呢?彭德懷說:“隻要有群眾,就能夠發展游擊戰爭。”共產黨在1938年4月發出的《關於平原游擊戰的指示》中,強調隻要發動群眾,即便是平原地區的游擊戰也是可能的。平原地區在一開始被認為不適合游擊力量生存。但抗日軍民硬是靠集體智慧將不可能變成了可能。1938年,抗日軍民先挖橫溝攔道,后來改為順道挖溝,將破路變成筑溝。縱橫貫連的大道溝深2米,寬3米左右,小推車可以行走,敵軍汽車、坦克卻難以通過。隨著戰爭演進,道溝又逐漸擴展為能防水、防火、防煙、防毒,戶戶相通、村村相連的地道,抗日軍民據此開展起轟轟烈烈的地道戰。

相比其他游擊戰形式,地雷戰使用更為廣泛,普通群眾也能利用地雷對敵造成威脅。河北阜平縣民兵英雄李勇和戰友創下10分鐘殺傷敵36人的紀錄。在1943年秋季反“掃蕩”作戰中,他設置拉火雷、踏火雷、定時雷等地雷69枚,殺傷日偽軍364名。在當時的阜平,群眾見面常說的話不是“你吃了嗎”,而是“你村響了幾個雷”“炸死了多少鬼子”。

在富有成效的游擊戰支持下,1943年夏季反“掃蕩”中,第8軍分區50余名官兵緊緊依靠群眾,粉碎了日偽軍1500余人的包圍,以傷亡4人的代價斃傷日偽軍90余人,創造了抗戰史上的奇跡。

在人民群眾這座“大山”支持下,抗日軍民因地制宜,在山林“像流水和疾風一樣”,在河溝湖汊“聲東擊西、忽南忽北、即打即離”,在鐵路沿線扒鐵軌、截火車、襲車站……靠麻雀戰、車輪戰、推磨戰等,把鬼子打得暈頭轉向。日軍隻能哀嘆:“見到八路軍就頭痛,他來了你不知道,你去打他,又打不到。”

抗日武裝人散心不散,聽黨指揮的堅定信念凝聚戰爭偉力

游擊戰爭星星之火亦能成就燎原之勢

敵后游擊戰不比大兵團作戰,部隊常常化整為零,獨立作戰。這些散布在各地的抗日武裝在共產黨的堅強領導下,如點點星火,任敵人的狂風暴雨吹不滅、淋不濕。

早在紅軍改編之初,彭德懷就明確指出:“保障共產黨的單一領導”,強調政治工作是紅軍的生命線。就拿馬本齋來說,1938年初,馬本齋率隊加入八路軍,編為冀中軍區回民教導總隊。他自覺接受黨的領導,在入黨申請書中寫道:“我甘心情願把我的一切獻給偉大的中國共產黨。”在黨的領導下,有了“靈魂”的回民支隊戰斗力不斷提高,成為八路軍冀中軍區一支能征善戰的精銳部隊。葉劍英評價說:“馬本齋同志的斗爭道路簡單地說,一是抗日,一是團結,一是信賴黨。”

除了組織和制度上堅持黨對軍隊領導不動搖,抗日戰爭時期,中國共產黨通過深入開展整風運動,把分布在全國不同形態的部隊進行了整頓,統一了思想,提高了官兵理論水平,使全軍達到空前的團結和統一,為堅持抗戰奠定了堅實的思想基礎。皖南事變中,八路軍、新四軍沒有一兵一卒擅自行動,確保維護統一戰線不破裂。1941年到1943年,根據地進入嚴重困難時期,左權同志壯烈殉國,“狼牙山五壯士”義無反顧跳下懸崖……從高級將領到普通官兵,人民軍隊的堅強意志在生死面前從未動搖。日本華北方面軍說“使用了所有手段企圖殲滅和招降,但敵人並不理睬,一直抵抗到底”。日軍大本營參謀山崎重三郎嘆服,這支軍隊“部隊能和群眾打成一片,干部能和戰士打成一片”。

相比正面戰場,敵后游擊戰雖無轟轟烈烈的大場面,但它對抗日戰爭的巨大貢獻毋庸置疑。正如毛澤東所言:“在長期和殘酷的戰爭中,游擊戰爭將表現其很大的威力,實在是非同小可的事業。”

(作者系南京政治學院軍事思想與軍事歷史系主任)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |