肖名焰 王鴻良

1918年一戰結束,近代以來一直飽受列強欺辱的中國,第一次成了戰勝國。

然而,在巴黎和會上,中國這個戰勝國卻成了東西方列強交換利益的犧牲品。

自明治維新以來實力大增的日本,一直對中國這塊“肥肉”垂涎欲滴。甲午戰爭、日俄戰爭的勝利,更刺激了日本軍國主義分子的胃口,他們虎視眈眈,圖謀西進。

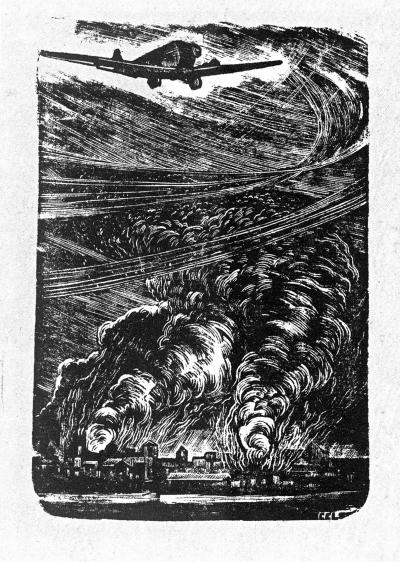

侵略者磨刀霍霍,華夏神州風雨飄搖,中華民族處於危急存亡之秋!

打入三等國家名冊

1918年第一次世界大戰結束,中國是戰勝國。1919年1月11日,參加巴黎和會的中國代表團團長陸徵祥一行抵達巴黎。擺在他面前的首要任務,是要為中國代表團爭取參加巴黎和會名額,北京政府指示,中國代表名額力爭5名,至少也要與日本等同。

13日,陸徵祥在中國駐法公使胡惟德的陪同下,拜見法國外長。沒想到,陸徵祥話剛出口,法國外長就告訴他,在此前一天的籌備會議上,已經決定了各國的參會人員名額:英、美、法、意、日五國各五名,比利時、巴西、塞爾維亞三國各三名,中國、希臘、葡萄牙等國各兩名,古巴等其他國家各一名。

有著4億人口的泱泱大國,在這麼重要的與自己國家有著重大利益關系的和會上,卻是一個三等國家待遇。

和會籌備會對於各國參會代表名額分配,有一個所謂的原則,那就是依據戰時軍事上出力程度。當時英、法、意、日等協約國,對中國參戰后的表現一直心存不滿,在中國代表團離京赴會前,在京的英、法、意等十國駐華使節甚至聯合發電批評中國,認為中國戰時不力,不應在和會上要求更多利益。

日本大使北京發飆

這年2月2日,中國農歷正月初二,15時,日本駐華大使小幡氣勢洶洶地趕到北洋政府的外交部,找到當時的外交次長陳箓(外交部長陸徵祥此時身在巴黎)。小幡此番前來,不是來拜年的,而是來興師問罪。

“問罪”的內容,與巴黎和會有關。原來,在1月28日上午,中國代表團代表顧維鈞在和會上就山東問題陳述了中國的意見,與日本代表發生了激烈的沖突。顧維鈞的即席發言大約半個小時,從法理上駁斥了日本代表牧野關於山東問題的發言。

中國的主張獲得了與會多國的同情。

日本不甘心在和會上的失利,展開了凌厲的外交攻勢,分頭找英、法、意、美表明自己的態度,同時還期望通過向中國政府的直接施壓,讓中國撤回自己的主張。

小幡一進外交部的大門,就對陳箓大喊大叫,情緒十分激動。他向中國提出警告:不要在和會上試圖通過外國勢力來壓制日本,這樣做不會有什麼結果。要知道,日本的陸軍是精兵百萬,海軍軍艦五十萬噸,現在是無用武之地。中日之間近在比鄰,而英美國家遠隔重洋,想過問遠東,那是力不從心!

這是對中國赤裸裸的恫嚇。

山東問題是一個歷史遺留問題。中日甲午戰爭中,日本想要吞佔中國的遼東半島。但當時李鴻章動了個心眼,想方設法讓俄、德、法出面干涉,三國干涉之下,日本不得不讓步,這就是著名的“三國干涉還遼”事件。但天下沒有免費的午餐,俄、德、法幫中國要回了遼東半島,總得要點補償,於是俄國租借了旅順、法國租借了廣州,德國則佔領了膠州灣。

1914年,一戰開始后,在英、法、意的要求下,日本向德宣戰,並與英國聯合出兵攻佔山東。

日本佔領山東后,又以武力相威脅,迫使袁世凱的北洋政府與日本部分簽署了臭名昭著的“二十一條”,不但把德國在山東的一切權益攬入己手,還額外規定了日本在中國的很多特殊權益。

巴黎和會上,日本就是想把自己用強盜手段攫取的山東利益,在國際社會上合法化。

淪為大國交易籌碼

1919年4月22日,當時世界上最有權勢的英、法、美三國首腦共同會見了中國代表陸徵祥、顧維鈞。

當陸徵祥、顧維鈞走進美國總統威爾遜的辦公室后,看到屋裡有五個人:美國總統威爾遜、英國首相勞合·喬治、法國總理克裡孟梭,還有一名英文翻譯和一名法文翻譯。這樣一個高規格的會見讓陸、顧二人都有些吃驚。

威爾遜總統首先發言,洋洋洒洒說了很多,最后終於轉入了主題,那就是和會對山東問題的最后決定:日本將獲得膠州灣租借地和中德條約所規定的全部權利,然后再由日本把租借地歸還中國,但歸還之后仍享有全部經濟權利,包括膠濟鐵路在內。陸、顧頓時如五雷轟頂。顧維鈞當場向三巨頭表達他們此刻內心的失望,而且告訴三巨頭,這種安排可能引發的后果:“這種方案隻能使中國人民大失所望,而且無疑將在亞洲播下動亂的種子。”

巴黎和會外交失利消息傳來,引起了中國人民的強烈憤慨,轟轟烈烈的“五四運動”就此爆發。

危亡時局

日本人虎視眈眈

日本是島國,國域狹窄而人口眾多,資源匱乏而需求極大,更要緊的是,日本國土狹小沒有戰略縱深,一旦受到攻擊沒有任何戰略回旋的余地,因此自古以來,日本民族就有一種深深的危機感。

日本明治維新后,短短十多年就發生了翻天覆地的變化,國力大增,一舉成為亞洲強國,由此點燃了其圖西的欲望之火。1885年,中國與法國打了一仗,日本驚訝地發現,在打了勝仗的前提下,中國政府卻依然與法國政府簽署了不平等條約。日本或許從此發現了西進的機會。兩年后的1887年,一個侵略中國的5年計劃出籠了,這就是日本參謀本部炮制的《征討清國策》。這個5年計劃中強調,要在西方列強無力顧及遠東之時,搶在清政府完成軍制改革之前,對中國發動進攻。當然,這項計劃在實施過程中向后推了兩年。1894年,日本發動中日甲午戰爭。

甲午之戰,日本完勝中國,使日本第一次嘗到了西進的甜頭。1905年,日俄戰爭日本獲勝。根據日俄和約,俄國人把從清政府那裡拿來的旅順、大連地區“轉讓”給日本,一同讓給日本的還有俄國人修建的中東鐵路長春到旅順段,即南滿鐵路,日本把旅大地區改名“關東州”,並以護路保僑為名駐扎軍隊,成為后來關東軍的前身。

自此,中國南面的台灣及澎湖列島,北面的旅大地區,已經被日本控制。但日本顯然並不滿足,日本想要的更多。一戰伊始,日本就宣布對德開戰,匆匆調兵與德鏖戰山東,最終竊取膠州灣。除了武力相向,日本還充分利用其他方式,來實現其遠東夢想。通過各種條約,上海、天津等各通商口岸,都有日本的租界。更為隱秘的是,日本充分發揮其經濟大國地位,在中國尋求利益代言人,從袁世凱到段祺瑞,再到東北王張作霖,都是日本物色的對象。

1914年,日本以武力要挾與北洋政府部分簽署了臭名昭著的“二十一條”,其后又誘使北洋政府與日本簽署關於山東問題的換文,大肆攫取在華政治經濟利益,將中國一步步推向危亡境地。

1927年6月27日,日本首相田中義一在東京召開“東方會議”,會議內容一是總結多年來侵略中國的成果,二是研究中國的政局,最后制定出《對華政策綱領》。會后,田中義一擬就了一份向天皇匯報的奏折,題為《帝國對滿蒙之積極根本政策》,於7月25日密交天皇,即所謂《田中奏折》,它成為日本向外擴張的路線圖:東北—華北—全中國—小亞細亞—歐洲—稱霸全世界。奏折開篇即說:“惟欲征服支那,必先征服滿蒙﹔ 如欲征服世界,必先征服支那。倘支那完全被我國征服,其他如小亞細亞及印度、南洋等異服民族必畏我、敬我、降於我。”

咄咄逼人的態勢,殺氣騰騰的宣言。不管后來日本怎麼狡辯這份奏折“子虛烏有”,但日本事實上早已經走上了軍國主義侵略擴張的不歸路。

危亡事件

“五四”在危亡中爆發

巴黎和會上中國被出賣的消息傳來,刺痛了國人的心。

1919年5月3日夜,千人聚會於北河沿的北大法科三院大禮堂。會議先由《京報》記者邵飄萍做時勢報告,繼而許德珩發表慷慨激昂的演說。在聽完報告和演說之后,當時隻有18歲的劉仁靜,拿出一把隨身攜帶的小刀,沖上講台,想要當眾自殺以勵世人,隨后法科政治學門學生謝紹敏登台發言,他咬破手指,撕下衣襟,寫下“還我青島”的血書。

會議決定,次日發動游行示威,阻止政府在和約上簽字,並向日本大使館抗議。

4日13時,北京3000學生在天安門前集合,然后打著旗幟,喊著“還我青島”、“誅賣國賊曹汝霖、陸宗輿、章宗祥”等口號,走上了街頭!北京大學的羅家倫還起草了一份五四運動宣言,並附上英文備忘錄,准備呈交給各國駐華使節。大隊伍來到當時駐華使館聚集的東交民巷,首先來到美國駐華使館,要求面見美國駐華大使芮恩施,但美方回應大使不在北京。經過一番交涉后,使館工作人員回答,是中國警方不同意學生們的要求。

學生們的怒火一下子被點燃了,當即改變游行方向,從東交民巷往北經東長安街,向趙家樓曹汝霖的居所進發。於是發生了“火燒趙家樓、痛打章宗祥”的一幕。隨后,警察抓走32個來不及撤走的學生。

蔡元培聽說學生被抓,立即聯合其它高校校長與當局交涉,學生們則在醞釀更大的抗議活動。交涉結果,第二天學生們復課,被抓學生獲釋。

6月3日,北大500名學生到街頭演講,陳述時勢,要求懲戒國賊,拒絕簽約。這500名學生被警察抓走,矛盾進一步激化。次日,北大又有一千名學生到街頭演講,同時還派出學生四處聯絡,北京各高校的學生也都紛紛走上街頭。警察不斷抓人,致使北京的監獄人滿為患,最后不得不把北京大學的一棟學生宿舍改造成臨時監獄。但這些並沒有嚇倒學生,越來越多的學生挺身而出,並與工、商各界聯系罷工、罷市、罷商,抵制日貨。從上海、到天津,中國其它城市的學生也紛紛響應。

1919年6月27日晨,大總統徐世昌在中南海居仁堂與學生代表會面。其時,巴黎和會簽約日期已近,而學生們聽說中國政府在簽與不簽間尚在猶豫,便決定再次集會向政府施壓,要求拒絕在和會上簽字。

見面會上,徐世昌對於學生們的提問大打太極,圓滑而不著邊際。一位來自陝西的學生代表聽得不耐煩,便走上前來大聲說道:“剛才聽總統答復的話,都是吞吞吐吐,反反復復,毫不負責任。我看中國前途,確無希望,與其做亡國國民,不如今天干干淨淨地死在總統面前。”說完,當即雙膝跪地一連磕了六七個響頭,頭皮破裂,血流如注。

在學生們的一再要求下,政府答應了學生們的要求,釋放被捕學生、罷免賣國賊,並承諾不在《巴黎和約》上簽字。

危亡世象

普通民眾“莫與國事”

當時《北京益世報》有位記者蔡友梅,曾在他主持的《益世余譚》專欄裡錄有一事:

蔡友梅當時住在東城東頌年胡同31號。1920年2月7日,蔡友梅寫完稿件信步出門,想找家茶館喝喝茶,結果在茶館外面就聽到一人正在演說。上前一看,竟然是一位老者,隻見他正手舞足蹈地說道:“今年這群學生,實在鬧得厲害。由夏天到如今,簡直的沒消停。前后罷學好幾次,夏天那麼熱,他們也不怕。炎天烈日之下,滿街上奔走哭號,痛哭流涕。警廳裡坐了一回監,按說該當歇心了,誰知他們再接再厲,並不死心。昨天聽說,被軍警包圍,在天安門苦凍了一夜。保安隊大逞威剛,有好些受傷的。先前我不知道他們為什麼,那天我在東安門,聽了他們一場演說,才知道是為什麼青島問題,又什麼福州交涉,勸大家合群愛國,抵制劣貨。這我才明白。這群學生傻透了,放著書兒不念,管這個閑事作什麼?這不是狗拿耗子嗎?好好兒地念書,將來畢了業,把文憑蒙到手,運動個官做做,順了勁,執掌上大權,賣點國土哇,借外債使個回扣哇,那是小子干的,管他青島、福州怎麼樣呢,瞎冒熱氣。愛國,愛他作什麼?現在有幾個愛國的?闊人兒都不愛國,他們愛的是哪門子國?當亡國奴是大家當,何苦受這宗愛國罪?”蔡友梅不忍再聽,趕緊回家了。

從這老者的話語看,實際上是激憤之辭。國難當頭,中華危殆,“闊人兒都不愛國”,也就一幫有知識而熱情敏銳的學生在“鬧騰”。事實的確如此,即使是在五四運動開展得如火如荼的北京,罷工、罷市、罷課引起了很大的社會反響,危機也只是少數精英者的感知而已。

危亡觀點

危亡與希望

馬勇

近代,日本脫亞入歐,接受“叢林法則”,弱肉強食。日本朝野某些時候某些人妄圖吞並中國,征服亞洲,進而成為世界霸主。

中國的民族危機從1894年甲午戰爭開始,中經“山東問題”、“二十一條”,直至“九一八”、“七七”。這是中國的不幸,也是亞洲的劫難。日本沿著征服者道路走下去,也付出了沉重代價。中日兩國百年遭遇,沒有贏家。

每一次中國危亡,一方面使中國發展受挫,另一方面從危機中看到新希望。

1895年,《馬關條約》給中國帶來巨大傷害,尤其是割讓台灣,給中國遺留了巨大問題。經此戰,中國人的國家觀念漸漸形成,為國家而戰,為民族尊嚴而戰,成為此后幾十年中日沖突主軸。

“二十一條”亦如是。“二十一條”激活了中國人的民族主義情緒,救亡成為二十世紀主旋律。

“九一八”事變,是日本軍國主義滅亡中國的一環。中國被突然打擊后手足無措,幾乎休克。但正如哲學家賀麟當年所看到的那樣,困境中潛藏著轉機,毀滅中蘊含有新生:“對外抗戰,實為任何一個內部分裂的國家要建立自由、獨立、統一的近代國家無法繞開的必由之路。近代任何一個被壓迫民族,要打倒異族的侵凌,復興起來,所必經的途徑無一例外就是利用外部危機推動內部改革。人類歷史的先例足以証明中國之不得不走上抗戰建國的大道,乃歷史必然命運。”

貞下起元,中國新生。十四年屈辱,十四年抗戰,成為中華民族復興的樞紐。這就是歷史,就是中華民族數千年始終不被異族征服的精神依據。

(作者為中國社科院近代史所研究員)

危亡背景

“二十一條”主要內容

●逼迫中國政府承認日本取代德國在華的一切特權,在山東建鐵路、開商埠,沿海一帶土地及各島嶼,概不讓與或租與別國。

●將旅順、大連租借期限並南滿洲及安奉兩鐵路期限,均展至九十九年為期。

●進一步擴大日本在南滿洲及東部內蒙古的權益,開採各礦權、土地之租借權或所有權。

●將漢冶萍公司作為兩國合辦事業,公司各礦之附近礦山,不准外人開採。

●中國沿岸港灣及島嶼,一概不讓與或租與他國。

●中國中央政府聘用日本顧問,日中合辦警察。中國政府所需軍械之半數以上向日本採辦,中日合辦之軍械廠聘用日本技師,並採買日本材料。

| 相關專題 |

| · 專題資料 |