吳曉東

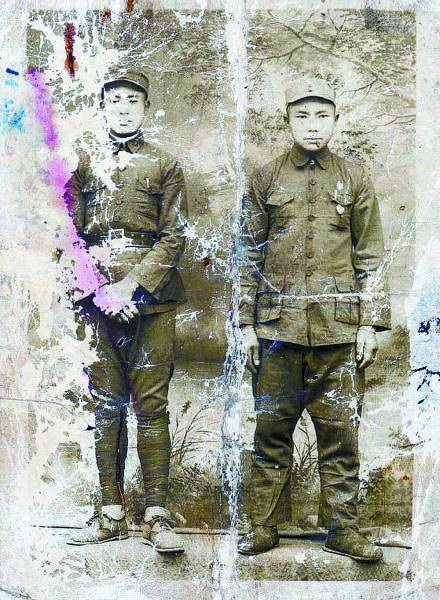

龍光貞(左)和戰友上戰場前的合影。

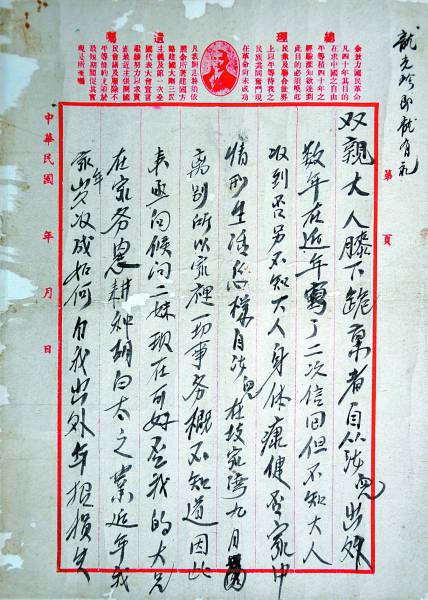

龍光貞家書

在四川建川博物館,一封發黃的家書埋藏著一個至今沒有解開的謎題。

寫信的人名叫龍光貞。1938年6月27日,他寄信告訴親人,自己身在八路軍129師385旅770團3營9連,即將開赴抗日前線。這封隻有3頁紙卻充滿家國情懷的信是寫給父母的,龍光貞在信中說,外出數年,隻給家裡寫了兩封信,不知家裡一切可好。但是忠孝不能兩全,“把日寇趕出中國,才能回家侍奉大人才報養育之恩”。

然而,1945年抗戰勝利后,龍光貞卻遲遲沒有回家兌現他的承諾。

龍光貞的侄孫龍燦說,盡管龍光貞的烈士牌於1952年送到了家裡,可家人一直無法確認他的生死,也沒人能告訴他們,龍光貞遭遇了什麼,他的足跡在哪裡止步。

“生不見人,死不見尸,英雄就這樣一直掩埋在歷史的塵埃裡。”建川博物館館長樊建川說。

在抗日戰爭勝利70周年之際本報舉辦的“尋找先輩的抗戰記憶”活動中,尋找龍光貞是一次特別的集體搜尋行動。不過,此次尋找的線索非常有限。

“龍光貞,四川省宣漢縣芭蕉鄉蒿壩村人,1933年參加紅軍。”在建川博物館龍光貞家書展出說明牌上,龍光貞的一生被濃縮為短短幾行字。

2010年,樊建川從龍光貞的侄子龍天玉手裡接過這份被珍藏了70多年的家書,龍天玉父子同時捐贈的,還有一張隨信寄來的老照片。那是龍光貞和戰友上戰場前的合影。

照片上的龍光貞一身舊舊的棉布軍裝,腰間的皮帶系得很高,雙手在身前相握,雙腳呈90度跨立,目光遠眺,神態凝重,英姿颯爽。歲月久遠,照片非常模糊,龍光貞右側臉部附近已經明顯泛白,但仍可以看清那是一張年輕和堅毅的臉龐。

樊建川說,1938年是抗戰比較艱苦的時期,按部隊番號判斷,龍光貞的戰斗區域應該在華北晉察冀、太行山這一帶。后來部隊編制不斷變化,建國后他的親戚通過組織多方尋找也找不到這支部隊。事情就這樣被擱置下來。

龍光貞沒有留下后代,失蹤多年后,妻子也改嫁了。龍燦說,他父親龍天玉曾代表全家多次給部隊寫信詢問,但沒有結果。后來一個龍光貞的同鄉戰友說,曾在1936年紅軍長征過草地時見過龍光貞一面。這位戰友說,129師的骨干都調前線了,龍光貞當時是機槍連連長。老照片中和龍光貞合影的那個戰友后來也下落不明。

據龍燦回憶,二爺爺龍光貞當年是和幺爺爺龍廣成一起離家參加革命的,“一個都沒回來”,他還有一個大爺爺也犧牲了。家裡就剩下自己的爺爺。他的祖爺爺也就是龍光貞的父親,幾十年一直在等兒子回家,直到90歲去世,天天坐在門口看龍光貞的信和照片。龍燦說,祖爺爺告訴他,二爺爺人高馬大,武藝不錯。

“我父親文化水平不高,不知道怎麼翻閱資料。現在我們基本放棄尋找二爺爺了,他不可能還活著。”龍燦說,把二爺爺的家書和照片捐贈給建川博物館是他決定的,之前也有抗戰博物館想要征集這兩件文物,被他拒絕了。他相信建川博物館,也想讓二爺爺離家鄉更近些。

如今,陳列龍光貞家書和照片的中流砥柱館,在建川博物館內規模居各館之首,在全館數萬件抗戰文物中,腳步匆匆的參觀者經常會和這兩件文物擦肩而過。

相關統計數字顯示,抗戰中中國犧牲的軍人將近300萬,其中,有名有姓記錄在案的烈士僅是少數,更多的是無名英雄。這些人犧牲的時候都很年輕,大多數沒有子女。即使有后代,他們的后代也並不知道他們在何時、何地、如何為這個國家獻出了生命。

70多年過去了,當年拼殺在抗日戰場上的龍光貞隻剩下一張模糊的面孔,但是歷史不該忘記他。希望知悉龍光貞信息的讀者與本報“尋找先輩的抗戰記憶”活動組聯系,讓英雄魂歸,讓家人心安。

| 相關專題 |

| · 專題資料 |