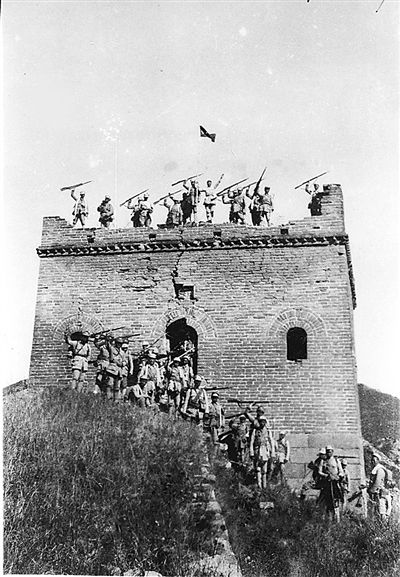

1940年,淶源縣東團堡戰斗勝利后,八路軍戰士在長城上歡呼。 沙 飛攝

“我們在太行山上,山高林又密,兵強馬又壯,敵人從哪裡進攻,我們就要他在哪裡滅亡……”

一首抗戰歌曲《在太行山上》,歷經70余載傳唱不衰,今天聽來依舊讓人熱血澎湃。

70多年前,日寇鐵蹄踐踏華北,抗日烽火燃遍太行。在中國共產黨的堅強領導下,燕趙兒女同仇敵愾、浴血抗爭,巍巍太行挺起了民族抗戰的脊梁,筑起了抵御外侮的堅強堡壘。

威震敵膽的戰斗在這裡打響——響堂鋪戰斗、黃土嶺戰斗、百團大戰……書寫了抗戰史上濃墨重彩的篇章﹔地雷戰、麻雀戰、破襲戰,讓侵略者陷入人民戰爭的汪洋大海。

人民的隊伍在這裡壯大——抗日的火種,撒遍了太行山區,其時,地不分南北,人不分老幼,義無反顧投身抗戰洪流,創造了“9000將士進涉縣,30萬大軍出太行”的傳奇。

新中國的雛形在這裡孕育——實行民主選舉,建立“三三制”抗日民主政權﹔加強經濟建設,建立獨立統一的金融體系﹔減租減息,廢除苛捐雜稅,肅清貪污浪費,廣大人民群眾在黑暗中看到了光明。

血沃太行,滋養燕趙。夏日的太行山脈,群山葳蕤,滿目蒼翠。記者的腳步,穿行在青山綠水之間。一段段老區人民的動情講述,一件件彌足珍貴的抗戰文物,撥開歷史的硝煙,喚起血與火的記憶,讓記者一路感動,一路思索……

勇於犧牲

——河北各根據地最多時抵御了三分之一的侵華日軍、一半以上的偽軍,在華北抗戰中起到了中流砥柱的作用

出涉縣縣城,沿309國道向西,在群山對峙的山谷中穿行約半個小時,就到了響堂鋪村。一座方形石碑在村口高高聳立,“響堂鋪伏擊戰紀念碑”9個金色大字閃閃發光。

“響堂鋪戰斗中,129師利用有利地形巧妙設伏,斃傷日軍400多人,燒毀日軍汽車180輛。”同行的八路軍129師紀念館文研室主任楊賽紅介紹道。

“巍巍太行起狼煙,黎涉路隘隱弓弦。龍騰虎躍殺聲震,狼奔豕突敵膽寒……”默念著碑上所刻的徐向前元帥為這次戰斗而寫的詩詞,一幅波瀾壯闊的太行烽火圖徐徐在我們眼前展現。

在這幅烽火圖上,太行山是不屈的山——

1939年11月3日,八路軍在淶源縣雁宿崖村設伏,殲敵500余人﹔11月7日,在淶源縣黃土嶺,再次殲敵900余人,擊斃日軍中將阿部規秀,“名將之花”從此凋謝在太行山上。

1940年9月,晉察冀軍區一分區部隊圍困淶源縣東團堡日軍,全殲日軍獨立混成第2旅團士官教導大隊170余人。日本防衛廳編撰的《華北治安戰》一書稱此戰為“玉碎”之戰。

……

在這幅烽火圖上,太行山是英雄的山——

這裡,長眠著抗日戰爭中八路軍犧牲的最高將領左權。1942年5月下旬,日軍集中3萬多兵力對八路軍總部機關進行圍攻。八路軍副總參謀長左權帶領部隊突破敵人火力封鎖線時,一顆炮彈在他身邊爆炸。

這裡,狼牙山五壯士譜寫了氣壯山河的詩篇。1941年9月,日偽軍3500余人圍攻狼牙山地區。晉察冀軍區一分區某部七連六班馬寶玉等5名戰士,故意把敵人引向大部隊和轉移群眾的相反方向,在甩出最后一顆手榴彈后,縱身跳下了懸崖。

……

在涉縣八路軍129師紀念館,有一塊《粉碎日軍圍攻“掃蕩”次數統計》展板,從中可以清楚地看到,從1937年12月到1944年10月,日偽軍對晉冀魯豫根據地的“掃蕩”多達25次。

狂風暴雨般的“掃蕩”、“蠶食”、“鐵壁合圍”,為什麼沒有把根據地摧毀?

“人民群眾是戰爭勝利最深厚的偉力。”邯鄲市委黨史研究室主任王德政說,在太行山艱苦的抗戰歲月裡,我們黨始終堅持依靠人民、發動人民,凝聚起全民族的力量,取得了抗日戰爭的最后勝利。

在晉察冀邊區革命紀念館,記者看到一首著名抗戰詩人田間寫的牆頭詩《堅壁》:狗強盜,你問我麼?“槍、彈藥,埋在哪兒?”來,我告訴你,“槍、彈藥,統埋在我的心裡!”這樣的牆頭詩當時寫滿根據地的村頭巷尾,怎能讓人不升騰起奔赴戰場的沖動?

在八路軍129師司令部舊址,我們看到一幅幅木刻版畫,《把敵人搶去的糧食搶回來》、《當敵人搜山時》……這樣的畫作貼進根據地的家家戶戶,怎能不激起人們保家衛國的豪情?

“從來燕趙多豪杰,驅逐倭兒共一樽。”空前的民族浩劫,讓這片燕趙熱土釋放出巨大的感召力﹔英勇殺敵的八路軍,必然引起具有英雄血脈的河北人的共鳴。

在晉察冀邊區革命紀念館,一幅劉漢興參軍的照片特別引人矚目。照片中,平山縣南庄村村民劉漢興胸前戴花,他的妻子、弟弟為他備好毛驢,他的父母在殷殷叮嚀,生動詮釋了“父母叫兒打東洋,妻子送郎上戰場”的同仇敵愾。

“好男兒要上前線”、“當兵最光榮”……在河北各根據地,踴躍參軍成為一股潮流:9萬人的阜平縣,2萬人參軍參戰﹔14萬人的涉縣,1.6萬人參軍﹔25萬人的平山縣,1.2萬人參軍。八路軍中出現了以戰士籍貫命名的平山團、阜平營、靈壽營等建制,成為河北抗戰的一大特點。

“銅太行,鐵太行,太行人民英雄漢”。太行山上的人民群眾將多年不用的長矛、大刀、土槍、土炮找出來武裝自己,組成民兵、自衛隊等地方武裝,配合八路軍打擊日軍,並踴躍從事站崗、放哨、送信、帶路、運輸等抗戰勤務。各地普遍建立農救會、工救會、青救會、婦救會、兒童團等抗日群眾團體。

太行豐碑,是河北兒女用鮮血染成的,用生命鑄就的!

據統計,抗戰8年間,晉察冀抗日根據地與敵作戰3.2萬余次,消滅日偽軍35.1萬余人﹔晉冀魯豫抗日根據地與敵作戰3.1萬余次,消滅日偽軍19萬余人。河北各根據地軍民,牽制、抗擊、消滅了大量日偽軍,最多時抵御了三分之一的侵華日軍、一半以上的偽軍,在華北抗戰中起到了中流砥柱的作用。抗戰8年,河北犧牲的烈士就達10萬多人。

“我們的勝利果實,是千千萬萬的人民群眾和人民子弟兵一起,在中國共產黨的領導下,在流血犧牲的斗爭中得來的。太行軍民及其子孫永遠不會忘記那些艱苦卓絕的崢嶸歲月。”劉伯承元帥次子劉蒙在接受記者採訪時激動地說。

歷史已經証明,抗日戰爭中人民群眾的付出和犧牲最為巨大,人民群眾對戰爭勝利的影響最為重要!

人民當家

——大規模的選舉運動夯實了根據地政權的基石,廣大人民群眾第一次獲得民主自由權利,開掘了中國抗戰最深厚的力量源泉

正值酷暑,涉縣赤岸村的夜晚卻少了村民納涼的身影。

原來,自8月4日始,一部反映八路軍129師在太行山區艱苦抗戰的電視連續劇《太行山上》在央視一套播出。每晚8時,村民們會不約而同地坐到電視機前收看。

赤岸村曾是129師司令部所在地,當年八路軍在這裡與群眾結下的深厚情誼,百姓們至今念念不忘。

“沒有八路軍,哪有我們的今天?”今年90歲的村民張和田回憶說,八路軍來之前,赤岸村這一帶不斷遭到日本鬼子和土匪搶劫騷擾,人心惶惶,悲觀絕望,誰都不知道將來會咋樣!

和赤岸村村民一樣,七七事變后,河北民眾在荒涼的土地上,在大山的皺褶裡,在困苦的生活中,飽嘗了國破家亡的苦難。

民眾失掉了依靠,誰來保護他們?

危急時刻,中國共產黨領導的八路軍東渡黃河、挺進太行,果斷地站在了群眾身后,成了他們的主心骨,成了他們的親兄弟。

七七事變后,在日寇進攻下,國民黨舊政權幾乎完全瓦解。聶榮臻元帥在其回憶錄中說,把新的政權組織起來,建立起我們自己的政權機構——抗日政府,就會克服混亂局面,如同樹起一面大旗,使人民群眾和各種抗日力量聚集在這面大旗下。

第一個敵后抗日根據地——晉察冀根據地和當時最大的抗日根據地——晉冀魯豫根據地相繼創建,晉察冀邊區政府、晉冀魯豫邊區政府先后建立,根據地的政權系統、政策法規得到了統一,社會秩序日趨穩定。

“抗戰需要人民的動員,沒有民主自由,便無從進行動員。”早在1937年5月,毛澤東就曾敏銳地指出,爭取政治上的民主自由是“保証抗戰勝利的中心一環”。

在晉察冀邊區革命紀念館,一幅照片還原了群眾選舉集會的熱烈場面。照片上,幾個頭戴草帽的農民分別舉著牌子,上面寫著候選人的名字和選他的理由,為自己心中的候選人拉票,“楊樣,真能干,合作社工作本領強,咱們大伙把他選……”

“以這種方式選舉,在邊區有史以來是第一次。”該紀念館講解員栗靜告訴記者,這張照片是觀眾提問最多的,大家都對邊區人民享有的民主權利贊嘆不已。

從1941年9月21日的《新華日報》報道中,記者進一步感受到當時村民參加選舉的熱情:臨城某村,一位老太婆在選舉時,把選票丟了——一粒豆子。於是在會場上急躁地叫喊:“我的公民權丟了,幫我找啊!”贊皇某村,全村青年為了公民登記,取得公民資格,掀起一個接老婆運動,在登記公民的頭一天,成群結伙地把老婆都從娘家接了回來……

“村政權是根據地政權的基石,通過多次大規模的村選舉運動和改革,各地村政權組織機構得到了根本改造,普遍建立了村民代表會議制度。”河北師范大學歷史文化學院教授張同樂說,廣大農民群眾第一次獲得了民主自由權利,開始當家做主人,管理自己的事務,這是幾千年封建統治的中國歷史上所沒有的。

成立清查賬目委員會,動員群眾清查村賬目,清算不合理負擔﹔健全村財政制度,樹立反對貪污、杜絕浪費的作風……

“中國共產黨認為抗戰也是一個革命運動,應當變舊中國為新中國,因此,在河北各抗日根據地裡,正確地解決了迫切的民主民生的社會改革問題,形成了一個與之前所有朝代、政府完全不同的政治形態和社會關系,與中國大多數人民特別是農民建立了最密切的聯系,開掘了中國抗戰最深厚的力量源泉。”省社科院歷史所原所長謝忠厚說。

自力更生

——建立一套自給自足的經濟體系,有效保証軍需民用,為根據地的穩固和堅持敵后長期抗戰打下堅實基礎

6月初,唐縣和家庄村南山上的棗樹林郁郁蔥蔥,空氣中彌漫著棗花醉人的馨香。

“這片棗樹林是當年聶榮臻司令帶領機關工作人員栽的,現在還能結果。”村黨支部書記史全好告訴記者,晉察冀軍區司令部曾在和家庄駐扎過兩年多,聶司令帶領部隊還和群眾一起在村外修了防洪堤,把200多畝河灘地改造成了良田,解決了很多人的口糧問題。

“大生產呀麼嗬嗨……自己動手呀麼嗬嗨……”聽著史全好的介紹,記者仿佛看到了太行山軍民熱火朝天的勞動場面。

“艱苦奮斗、自力更生是根據地克服困難、堅持長期抗戰的必然選擇。”長期研究晉冀魯豫根據地歷史的邯鄲學院科研處處長王永芹說,為了摧垮根據地,日軍對根據地進行了瘋狂的經濟掠奪和軍事封鎖,根據地孤懸敵后、身處重圍,外援基本斷絕,加上連年自然災害,根據地財政經濟十分困難,軍需民用都成了大問題。

面對困難怎麼辦?太行山軍民以實際行動,作出響亮回答:軍民總動員,團結渡難關。

糧食不夠,自己生產!工業品不足,自己生產!一場轟轟烈烈的發展生產運動在各根據地開展起來——

邊區政府把發展農業生產放在首位,開墾荒地,興修水利,僅阜平、平山等9個縣,到1939年底就墾荒15000多畝。時任八路軍129師政委的鄧小平身體力行,和機關干部一起租了兩畝公地開荒種麥。1943年,太行區各部隊共種地10萬多畝,各單位經費、吃菜全部實現自給。

成立專門領導工業生產的部門,廣泛動員小生產者和私人企業家開辦工廠作坊,創立了大量分散的紡織廠、服裝廠等,根據地的日用工業品實現了大部自給。

開展勞動競賽,對勞模進行重獎。據陝甘寧邊區政府機關報《新中華報》1940年11月14日報道,晉察冀邊區勞動英雄焦金英一人開了10畝荒地,修了21畝灘地,各級政府獎勵了她4匹騾子。

重視科技投入,推廣優良品種。晉察冀邊區規定,對技術人員每月發給20元至60元不等的零用費,而當時邊區政府主任宋劭文每月的津貼才18元。晉冀魯豫邊區引進了留美歸來的農學專家張克威,推廣玉米新品種“金皇后”。

在晉察冀邊區革命紀念館,展櫃中陳列著一張紅色底紋的一元鈔票,小黑馬耕地的圖案透著寧靜的田園韻味。這張抗戰烽火中誕生的邊幣,見証了根據地軍民與敵人展開的一場無聲戰斗。

抗戰初期,河北的貨幣流通非常混亂,雜鈔眾多。日軍還通過其傀儡政府發行毫無價值的偽幣,瘋狂掠奪經濟資源,嚴重擾亂經濟秩序。為了打擊敵人,晉察冀邊區政府建立不久,就成立了晉察冀邊區銀行,發行邊幣,與敵人在貨幣戰線上展開了一場“白刃戰”。

聶榮臻元帥在其回憶錄中詳細記述了把雜鈔和偽鈔擠出邊區的辦法:以邊區政府為中心,對雜鈔“實行斜坡貶值一直推到敵佔區。例如,一元河北票子在阜平值五角,離遠一點則值六角,越靠近敵佔區值得越多。這樣,邊區流通的河北票子,就不翼而飛地回到敵人的懷抱去了。”

很快,各種雜鈔和偽鈔被擠出了邊區,邊區內部形成了獨立統一的金融體系,有力地支持了經濟發展。

“經濟建設和經濟斗爭的勝利,讓根據地建立起了一套自給自足的經濟體系,有效保証了根據地的軍需民用,為根據地的穩固和堅持敵后長期抗戰打下了堅實基礎。”王永芹說。

“高粱舉起了紅纓槍,豆角把子彈推上膛,玉米稈掄起了手榴彈,山藥蛋布下了地雷網,鬼子膽敢來進犯,叫他乖乖見閻王……”這首流傳在河北民間的歌謠,形象地刻畫出民間抗日力量一旦被激發,會是多麼強大的力量。

當根據地的每個村庄都變成了堅強的抗戰堡壘,中國共產黨領導下的抗日軍民手拉手、肩並肩、心貼心,合力筑起了挽救民族危亡的萬裡長城!(記者 別志雷)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |