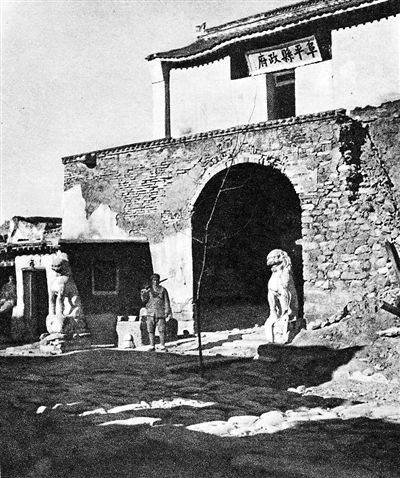

1937年底的阜平縣政府。資料圖片

1937年10月,八路軍騎兵部隊挺進敵后。 沙飛攝

■閱讀提示

78年前,在那個山河破碎、危急存亡之秋——

一位戒煙已久的高級指揮員找出了收藏多年的煙斗﹔

一個青春妙齡的阜平姑娘遇到了令她怦然心動的八路軍﹔

一員決心打回老家去的東北戰將毅然燒毀了手中的密碼本﹔

一名闖過雪山草地的紅軍團長隻身一人趕回闊別已久的家鄉……

就這樣,他們為了救亡圖存,集合在這群山萬仞、沃野千裡的燕趙大地。

78年后的今天,當我們回望歷史,才從這一個個真實又不平凡的人生瞬間了解到了黨領導的敵后抗戰從無到有、從弱到強的真實歷程,尋找到河北敵后抗日根據地的起點。

進軍阜平:那是一段“浪漫愛情”的起點,也是河北敵后根據地建立的起點

“父親是母親見到的第一個八路。”

2015年6月10日,在北京五棵鬆附近的家中,講起自己父親——開國上將王平當年浪漫情緣的起點,年逾古稀的王可立不禁露出了微笑。

“很多年后,母親仍清楚記得第一次見到我父親時的樣子——騎在馬上,人顯得格外高大。母親說,八路軍的干部一來,我就覺得他們特別不一樣,他們都飽含熱情,精神飽滿,對工作特別積極,滿懷抗日救國的決心。因此,老百姓們都踴躍響應他們的號召。”

王可立告訴記者,其實父親王平的身高隻有一米七二左右,完全談不上高大。“也許,當年正是父親的抗戰決心感染、打動了母親,甚至詩化了她的記憶吧。”

那是1937年9月底,距盧溝橋事變爆發還不到兩個月,王可立的父親王平,剛從八路軍總政治部調到中共晉察冀臨時省委任軍事部部長,第一次來到河北阜平,就邂逅了當地土生土長的進步女學生范景新。

“1937年8月22日至24日,中共中央在陝西省洛川縣舉行了政治局擴大會議,通過了《關於目前形勢與黨的任務的決定》和《抗日救國十大綱領》,決定放手發動獨立自主的山地游擊戰,配合正面戰場、開辟敵后戰場、建立敵后抗日根據地。”中國抗戰史學會專家組顧問、河北省社科院退休研究員、抗戰史研究專家謝忠厚告訴記者,洛川會議確立了共產黨、八路軍敵后抗日的方針,但八路軍三個師的主力部隊如何分配、在哪些地區開辟敵后根據地這些具體部署,卻經過了幾次調整。

“日軍出師華北時,中共中央原本預定全部主力進至山西省恆山一帶建立抗日根據地,配合國民黨軍隊保衛華北。但日軍的進攻速度超過了預想,當八路軍准備向恆山地區開進時,日軍已進入晉北。”謝忠厚介紹。

根據這一情況,1937年9月16日、17日,毛澤東致電八路軍總部,改變原計劃,決定三個師分散配置:115師進至晉東北,以五台山為活動中心﹔120師開赴晉西北,以管涔山和呂梁山為活動中心﹔129師轉至晉東南,以太行山為活動中心。

1937年9月25日,八路軍115師在平型關附近伏擊日軍,殲敵1000余人,取得了抗日戰爭以來的第一次大捷。

“平型關大捷剛結束,朱德總司令和彭德懷副總司令就通知我父親,由他和劉秀峰、李葆華三人組成晉察冀臨時省委,立即趕赴阜平,發動群眾,組織和收編抗日武裝,為開辟敵后抗日根據地作准備。”王可立告訴記者。

也許,當時年輕的王平和范景新都不會想到,這不僅成為著名的模范根據地——晉察冀邊區建立的起點,也成為整個河北敵后抗日根據地的起點。

“在我們今天看來,晉察冀是敵后抗戰一個非常重要的基地,它為什麼要選擇阜平為中心呢?首先是在當時的交通條件下,阜平西連山西,北連察哈爾,東南連接著整個燕趙大平原,是一個非常重要的交通樞紐。其次是阜平有著非常好的群眾和政治基礎。這裡1925年建黨,1931年曾經建立過北方的第一個紅色政權——阜平蘇維埃。”晉察冀邊區革命紀念館講解員周慧敏告訴記者。

“阜平當時還有一個很顯著的特點,就是民間武器多。軍閥混戰期間,大量武器散落民間。遭逢亂世,很多人為了保存這些槍支吃盡苦頭,甚至遭到土匪的拷打逼問。但是阜平老鄉聽說父親他們是抗日的,卻主動找上門來送槍。”王可立說。

依靠群眾支持,以王平為首的地方黨政工作團和115師騎兵營在阜平為中心的冀西地區,發動群眾,組織游擊隊,並成立阜平縣“民族革命戰爭戰地動員委員會”,先后攻佔曲陽、唐縣、完縣(今順平)、滿城等縣城,襲擊保定附近敵江城兵站,繳獲彈藥1000多箱。至1937年11月中旬,組建三個游擊大隊,共4000多人,打開了晉察冀邊區東部地區的局面。

五台分兵:那曾是一個被敵攔腰隔斷的危局,卻變成一次鋼刀插向敵心臟的突破

1937年10月20日的夜晚,對38歲的八路軍115師政治委員聶榮臻而言,是個難眠之夜。

一個多月前,太原會戰開始,天鎮、大同、集寧等大片地區失守。此時,忻口、娘子關鏖戰正酣,太原危在旦夕。

“根據這個情況,毛澤東來電指出:敵佔太原后,戰局將起極大極快之變化,115師等部和八路軍總部有被敵隔斷的危險。因此,擬作以下部署:留115師獨立團在恆山、五台山地區堅持游擊戰爭,115師主力轉移到汾河以西呂梁山脈……根據這個電報精神,中央決定,由父親留守五台山地區,創建晉察冀抗日根據地。”聶榮臻之女聶力的回憶錄這樣寫道。

這,就是著名的“五台分兵”。

當時,115師主力部隊南下,隻給聶榮臻留下了獨立團、騎兵營和八路軍總部特務團一部,加上其他一些小單位,總共3000人。有人開玩笑說:“要問司令部有多少人,一盆菜就夠吃了,一條炕就夠睡了。”

據聶力回憶,由於帶領3000人的隊伍孤懸敵后,還肩負著開辟晉察冀抗日根據地的重任,受命的當天夜裡,巨大的壓力讓聶榮臻久久無法入睡。“他本來早就不吸煙了,這時又把煙斗翻了出來,一個勁兒地吸。”

五天后,朱德、彭德懷、任弼時在向毛澤東提交的《關於冀察晉綏軍事部署的報告》中,明確提出:“平綏以南、同蒲以東、正太以北、平漢以西為晉察冀軍區”﹔“正太路以南、同蒲以東、平漢以西、黃河以北為晉冀魯豫軍區。”

第二天,毛澤東代表中共中央正式批准了這一具有重要歷史意義的決策。

“在中國革命的早期,弱小的革命隊伍需要發展,隻好往偏僻的地方鑽,幾省的接合部往往是敵人力量的薄弱地帶,所以這些地方就容易成為革命力量的溫床。”軍事科學院軍事歷史研究所抗日戰爭研究組原組長、著名抗戰史專家岳思平研究員告訴記者,晉察冀、晉冀魯豫等敵后抗日根據地的創建思路,與我黨在土地革命時期建設根據地的思想一脈相承。

而作為中國共產黨和八路軍創建的第一個敵后抗日根據地,晉察冀邊區的戰略位置無疑十分重要。

“晉察冀的核心區域位於平漢(北平至漢口)、平綏(北平至歸綏)、正太(正定至太原)、同蒲(大同至蒲州)四條鐵路之間,就像一把尖刀插向敵人的心臟,直接威脅北平、天津、保定、石家庄、太原、大同、張家口等敵人的戰略要點。有了它,就可以拖住敵人。”

1937年11月7日,晉察冀軍區正式宣布成立,聶榮臻任軍區司令員兼政治委員,並由此統一了軍事指揮。

“軍區成立在五台,但是父親總覺得,軍區指揮機關應該往東靠一靠。他決定到河北的阜平去,那裡的位置更好,更靠近平漢路。平漢路兩側人口稠密,有利於發動群眾,擴大武裝,也有利於將來向富裕的冀中、冀東發展。”聶力說。

在軍區機關由五台遷往阜平的頭一天晚上,聶榮臻和戰友們“一直商量到后半夜”。終於,1937年11月18日,聶榮臻率軍區領導機關抵達阜平縣城。從此,阜平就成了晉察冀抗日根據地的中心地區。

資料記載,聶榮臻率部剛到阜平的第6天,日軍就集中了兩萬多兵力,沿平綏、平漢、正太、同蒲四條鐵路干線,分8路圍攻剛成立的晉察冀軍區,妄圖扑滅華北腹地的這股新生力量。因為在短短的時間內,這支部隊已迅猛發展起來,不斷騷擾各地的日軍,令敵人日夜不得安寧。

聶榮臻迅速指揮各路部隊迎敵。一個月時間裡,他指揮部隊接連打了幾個勝仗,斃傷日偽軍1000多人,敵人除了佔領幾座縣城外一無所獲,最后隻得於12月下旬全線撤退。

這,是晉察冀第一次真正意義上的反“圍攻”。至此,八路軍收復了晉東北12個縣、冀西20個縣和察東4縣,使根據地站穩了腳跟。

小樵改編:那是一次改變個人命運的抉擇,也是一次改變敵后抗戰格局的抉擇

“梅花抗戰,小樵改編,正氣凜天下﹔駐守深澤,轉戰冀中,操守耿星河。”2009年10月14日,開國上將呂正操在北京逝世,河北省送的花圈上寫的是這樣一副挽聯。

“梅花”指藁城梅花鎮,“小樵”就是晉州小樵村。

“西安事變后,少帥張學良護送蔣介石回南京,旋即被軟禁,當時,我父親在張學良公館內擔任內勤。1937年5月,我父親秘密加入了共產黨,但仍留在東北軍中工作。1937年‘盧溝橋事變’后,我父親所在的第53軍負責平漢線以北永定河及大清河一線的防守。”開國上將呂正操之子、冀中抗戰研究會會長呂彤羽介紹。

1937年10月10日,呂正操率領691團與日軍在束鹿縣(今辛集市)半壁狹路相逢。這次短暫的遭遇戰,呂正操部共擊斃日軍少尉以下10人,並繳獲數量可觀的軍用品和戰馬,呂部士氣為之大振。次日,奉命一再南撤的呂正操率部到達藁城縣梅花鎮。當晚,倚仗鎮外一圈黃土夯筑的城牆,呂正操部與日軍在梅花鎮展開了更為激烈的戰斗。由於准備較為充分,呂正操部共擊斃日寇800多名。

呂正操將軍后來曾說過,梅花鎮一仗,691團能打得這麼好,是因為地下黨做了很長時間的工作,戰斗中主要的骨干、犧牲的官兵都是共產黨員,而他自己也是地下黨員,所以那個團的表現才和東北軍其他部隊完全不一樣。呂彤羽告訴記者,呂正操將軍曾堅定地說,“梅花鎮戰斗就應該算是咱們共產黨領導的部隊作戰。”

梅花鎮戰斗結束后,呂正操率部來到晉縣(今晉州市)小樵村——和梅花鎮一樣,這裡也曾是商販往來頻繁、小有名氣的繁華小鎮。呂正操當年住過的商會大院,至今還基本保留原貌。

10月14日,呂正操召集全團官兵在小樵村舉行抗日誓師大會,毅然燒毀無線電密碼本,斷絕了同上級部隊53軍的一切電訊聯系,宣布站到共產黨的旗幟下。由於尚未與黨接洽,部隊暫稱“人民抗日自衛軍”,呂正操任司令員。

這,就是改變呂正操個人命運、也改變了冀中抗日格局的“小樵改編”。

呂正操將軍曾在自己的回憶錄這樣記錄當時的情況:“那是一個秋夜,天空晴朗,月光明亮,我們大家踏著皎潔的月光,走上了抗日的征途。”

冀中會師:那是一段殊途同歸的尋找,也是一次同仇敵愾的會面

“要抗日,不找共產黨怎麼行!”2005年,已逾百歲的呂正操在接受本報記者採訪時,曾這樣說道。

小樵改編后,呂正操迅速率部折返北上,進駐深澤、安國等縣,取道博野、蠡縣,准備向中共保屬省委活動的中心地區高陽進軍。

找黨,找黨!盧溝橋事變之后,就在呂正操帶著做夢都想打回老家去的一群東北漢子被迫一再南撤的時候,一位滿身傷病的紅軍團長卻肩負特殊使命,踏上了險象環生的北上回鄉找黨之路。

“我父親是河北蠡縣人,1931年寧都起義中參加了紅軍,其后多次身負重傷,子彈從腰間穿過,離腰椎僅2厘米,胳膊和腿肚子都被敵機炸彈炸爛過,長征期間帶傷爬雪山過草地,九死一生。”河北省軍區原第一副司令員、開國少將孟慶山之子孟速告訴記者,全面抗戰爆發后,黨中央根據敵我形勢,果斷組織一批在延安抗大學習的紅軍干部提前進入即將淪陷的河北、山西等地開辟抗日根據地,孟慶山就是其中之一。

“為策應紅軍大部隊開赴華北敵后,當時正在抗大二期學習的父親被毛澤東主席親自派往河北,與當地地下黨組織接頭,開辟華北敵后抗日根據地,開展游擊戰爭。”經過千裡跋涉,在亂軍中幾度與死神擦肩而過的孟慶山,終於在保定失守前的1937年8月5日趕到冀中,與地方黨組織取得了聯系,被委任為中共保屬特委軍事委員。

在蠡縣,呂正操見到了后成為自己搭檔的孟慶山。此時,幾過家門而不入的孟慶山依靠地方黨組織,已先后在蠡縣、任丘、安新等地舉辦游擊戰爭訓練班,培訓了200多名骨干,使冀中各地抗日游擊隊很快發展起來。

到1937年底,中共保屬省委領導的抗日游擊隊達3000余人,地方抗日義勇軍、自衛軍六七千人,高陽、安新、新鎮、安國、深澤、安平等地相繼建立了人民自衛團。為加強冀中部隊的統一領導,1938年5月初,根據中央決定,冀中主力部隊統一改編為八路軍第3縱隊並成立冀中軍區。呂正操任縱隊司令員兼軍區司令員,孟慶山任副司令員。

“冀中地區這些龐大分散的武裝統一編成第3縱隊,是一個復雜的工作和斗爭過程。各部隊主力雖然都是黨領導下的部隊,但是,由於發展歷史不同,作風不同,要統一起來需要做很多的工作。其他雜色武裝要由路、支隊、大隊等改為團、營、連﹔由總指揮、司令等降為團長、營長、連長﹔由平行關系變為隸屬關系,或由原來的幾個建制變成一個建制﹔由游擊隊變成紀律較嚴而又比較正規化的部隊。”呂彤羽說。

整編工作從5月初開始,到7月已大部完成。8月1日,王平由阜平調到冀中,任第3縱隊政治委員兼冀中軍區政治委員,協助進行部隊整訓工作。這年年底,中央又調程子華接替王平任第3縱隊政治委員兼冀中軍區政治委員。

隨著冀中抗日武裝逐步穩定,冀中平原抗日根據地基本形成。

以五台、阜平為中心的晉察冀邊區和冀中平原根據地的創立,使山地與平原抗日根據地連接起來,並提供了在山岳地帶和在平原地帶創建敵后根據地的成功經驗,揭開了黨領導的敵后華北抗日戰場新的一頁。(記者 王思達)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |