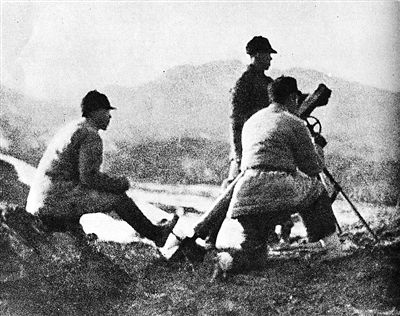

黃土嶺戰斗中,我軍迫擊炮向日軍轟擊。資料圖片

1945年4月30日,八路軍解放冀中任丘(當時作“邱”)城。宋克章攝

■閱讀提示

1939年,八路軍副總參謀長左權在《堅持華北抗戰兩年中之八路軍》一文指出:“抗戰兩年來,僅八路軍各部主力在華北抗戰中陣亡將士計有1.5萬余人,負傷4萬余人。其中50%以上是共產黨員。”3年之后,他本人也犧牲在敵后戰場,成為抗戰中我黨為國捐軀的最高將領。

如此重大的犧牲背后,八路軍正規部隊和共產黨領導下的游擊隊在敵后戰場上到底是怎樣作戰的?他們需要克服哪些不利的條件?八路軍的游擊戰略戰術是怎樣確立和發展的?河北作為八路軍三大主力師都在此作戰的省份,有多少硬仗發生在這片土地?結合八路軍在敵后戰場擊斃日軍最高級別將領阿部規秀的黃土嶺一戰,記者請親歷者和專家為您解讀——

1939年11月7日上午,淶源東南部黃土嶺上空飄洒著密密的雨絲,周圍群峰都遁入深秋的濃霧中。

一伙訓練有素的日軍正在沿黃土嶺附近的山路東進。他們前進時十分警惕,總是由先頭部隊約30多人,攜輕重機槍數挺,先佔領路側小高地,然后大隊才跟進。

這伙其實早已踏入伏擊圈的敵人,就是號稱精銳之師的日軍獨立混成第2旅團共1500余人。

2015年6月25日,河北石家庄,95歲的馬振海在病床上向記者講述了76年前的黃土嶺戰斗。當時,馬振海所在的晉察冀一分區三團便是伏擊日軍的主力之一。

伏筆:雁宿崖之戰激怒阿部規秀

這場伏擊戰,源於敵人一次惱羞成怒的“復仇”。

1939年10月下旬,日軍華北方面軍第110師、第26師、獨立混成第2、第3、第8旅團各一部,共2萬余人,分多路對晉察冀抗日根據地北岳區進行冬季“掃蕩”。剛剛兼任獨立混成第2旅團長不到1個月的阿部規秀想大顯一番身手,決定率日偽軍由張家口向淶源進犯。

“敵人一直把張家口到淶源一線的據點視為插入我晉察冀軍區的一把尖刀,企圖用這把尖刀割裂八路軍平西、察南、雁北根據地,阻止八路軍向察南、雁北活動,鞏固其偽‘蒙疆國’佔領區。因此,敵人對淶源的這次突然行動,也可以說早在意料之中。”石家庄陸軍指揮學院戰役戰術系戰術教研室教官張寶財介紹。

淶源是1937年9月八路軍北上抗日時最早收復的一個縣城,那裡有堅強的黨組織和隱蔽的情報網。縣城后來雖被敵人再次佔領,但四周鄉村仍在我軍的控制下,敵人一舉一動也在我軍情報人員的掌握中。

很快,我軍便從淶源縣城獲得情報:敵獨立混成第2旅團從張家口、蔚縣出動數輛汽車,運送兵員、物資至淶源,日寇將以優勢兵力分三路進到以下各點集結——東路為敵主力,由辻村憲吉大佐和一名炮兵大佐帶領兩個步兵中隊、一個炮兵中隊、一個機槍中隊約五六百人,經白石口、鼻子嶺向銀坊逼近,企圖消滅在銀坊活動的八路軍﹔中路敵約四百余人經西庄鋪、插箭嶺,進襲走馬驛﹔西路敵近二百余人經北石佛,進佔水堡、北水泉。三路敵人互相策應,企圖合擊倒馬關、吉河線的八路軍,對我根據地進行“掃蕩”、圍攻。

“敵人兵分三路,武器裝備、戰斗力都佔有優勢,八路軍不可能打陣地戰或者被動防御,必須集中局部優勢兵力,攻其一路,這也是我軍敵后游擊作戰的方針之一。”張寶財分析。

負責指揮此次作戰的晉察冀一分區司令員楊成武立刻向上級報告情況,請求對東路來犯之敵進行打擊。

“這一帶地形我熟悉。從淶源到銀坊都是深山大谷,出淶源城,過白石口,再往南到雁宿崖、銀坊,其間隻有一條山道,兩面都是陡立的山峰,是打伏擊的好地方。雖然這路是敵人的主力,可是由於大山阻隔,另外兩路敵人難以策應,敵主力便成了孤軍一支。”開國上將楊成武后來在回憶文章中這樣寫道:“而我們一分區主力團隊多數遠在易縣的粉頭村以東,打其他兩路,部隊運動起來困難大些,打東路就方便多了。”

經過實地勘查,楊成武發現,從白石口至雁宿崖一段路,實際上是一個寬約40米的干河灘,兩邊的山嶺陡峭。如果伏兵兩側,並以一部分兵力誘敵至此,再用火力封鎖住白石口,斷敵退路,那敵軍就插翅難逃,隻能葬身於亂石之中。於是,楊成武令一分區一團、三團和三分區二團於11月3日拂曉進至雁宿崖峽谷兩側設伏﹔120師715團一部及一分區游擊第三支隊牽制各路日軍﹔一分區二十五團一部為二梯隊。

7時許,游擊第三支隊一部節節抗擊向銀坊方向進犯之日軍500余人,誘其進入峽谷,一團一部迅速迂回至峽谷北口切斷日軍退路,馬振海所在的三團一部封鎖峽谷南口,其余預伏部隊突然從東西兩面勇猛夾擊。經數小時激戰,日軍被殲過半,余部被包圍於上下台、雁宿崖地區。

16時,八路軍發起總攻,經激烈白刃戰,至17時30分,全殲日軍。與此同時,進犯水堡、走馬驛之日軍懼怕被殲,向淶源方向撤退。

“雁宿崖戰斗的失敗,使剛剛晉銜的阿部規秀如同迎面挨了一記響亮的耳光。晉察冀軍區的指戰員根據日軍每遭殲滅必急於報復的特點,早已迅速打掃並撤出戰場,並做好連續作戰的准備,隱蔽待機。”張寶財說。

激戰:“名將之花”凋謝在太行山上

1982年6月,時任衡水軍分區副司令員的馬振海接到了北京軍區原副司令員、開國中將陳正湘的一封信:“現有的一些歷史材料,有的還不夠准確……請你把黃土嶺戰斗的時間、地點、怎樣發現的敵人,如何用望遠鏡觀察,如何測距離,怎樣把敵人打中都寫清楚……”

1939年的黃土嶺戰斗中,陳正湘是晉察冀一分區一團團長,馬振海則是一分區三團炮兵連連長,都親身參加了那場載入軍史戰史的戰斗。

這是那段時間裡陳正湘寫給馬振海的第二封信。在上一封信中,陳正湘就提出了同樣的問題:阿部規秀到底是哪個團打死的?

“父親常說當年從定興縣一道參加八路的26個老鄉,隻有6個人活著看到了抗戰勝利,隻有兩個人活到了新中國成立。所以在當時參戰各單位對戰史有爭議的情況下,父親回信只是說,黃土嶺一仗打的是誰?打的是日本侵略者。是誰打的?是我們八路軍——這,就夠了。”馬振海的女兒馬芳為記者找出了當年陳正湘來信的原件。

沒想到,這番淡泊名利的答復卻受到了將軍的批評:戰史必須搞清楚,我們要對后人負責,對歷史負責。“這個問題要搞清楚非有大量的確實可靠的材料才行。”

三十多年前兩位職業軍人這一番嚴肅認真的書信往來,把記者瞬間拉回了70多年前的黃土嶺——

1939年11月4日,遭遇雁宿崖之敗的阿部規秀親率獨立混成第2旅團所屬各部約1500人(偽軍除外),分乘90多輛卡車急馳淶源,進行報復性“掃蕩”。

“上一次分兵3路吃了大虧,這一回,日軍決定集中力量一路‘進剿’,要找我們的主力決戰。當時,我們並不知道,率領這支敵軍的指揮官竟是赫赫有名的阿部規秀中將。”馬振海回憶。

聶榮臻在獲悉敵人行動后,指示楊成武統一指揮一分區一、三、二十五團,游擊第三支隊,三分區二團迎擊日偽軍,先以少數兵力把日偽軍激怒,引誘其至黃土嶺預設伏擊圈后,將其包圍殲滅。八路軍120師師長賀龍得知這一情況后,也特意將120師特務團配屬給楊成武臨時指揮。

與八路軍精心准備形成鮮明對比的是記者在文獻中找到的另一封書信:

“……爸爸從今天起去南邊戰斗。回來的日子是十一月十三四日,雖然不是什麼大戰斗,但也將是一場相當的戰斗。8時30分乘汽車向淶源城出發了!我們打仗的時候是最悠閑而且最有趣的,支那已經逐漸衰弱下去了,再使一把勁就會投降……”

這是后來八路軍從繳獲的日本《朝日新聞》上查到的阿部規秀臨行前寫給女兒的一封家書。

利用敵人的驕兵心理,楊成武決定先以小部兵力在白石口一帶迎擊敵人,把他們引向銀坊,等其扑空再隱蔽起來,讓敵人繼續尋找,同時在銀坊北面示以疑兵,等敵人進到黃土嶺后,再利用有利地形集中兵力將其殲滅。

11月7日,日軍主力被誘入黃土嶺。下午3時,當其全部進入八路軍伏擊地域時,一團、二十五團迎頭殺出,馬振海所在的三團和三分區二團從西南北三面合擊過來,把日軍團團圍住。經過反復沖殺,敵人主力被迫聚集在黃土嶺、上庄子附近東西走向峽谷的河灘中, 被壓縮在上庄子附近一條長約1公裡、寬僅百十米的溝裡。

“我軍佔據有利地形,100余挺機關槍從各個山頭一齊朝溝中射擊,我們炮兵連也連續發射炮彈。而日軍依仗兵力雄厚和優良火器,向我們猛沖,妄圖從黃土嶺突圍逃回淶源。我們三團緊緊扼守西、南兩面陣地。這時,120師特務團也趕到,從我們團的左側加入戰斗,日軍傷亡慘重。”馬振海說。

激烈的戰斗中,陳正湘用望遠鏡看到黃土嶺東側有一個小院,小院附近有一些身穿黃呢大衣、腰挎指揮軍刀的軍官。他由此斷定那是日軍的指揮所,急忙把目標指示給當時配屬一團的分區炮兵連連長楊九秤,楊九秤指揮迫擊炮連發數彈……

如今,當年阿部規秀斃命的院子被完整地保留了下來。2015年7月20日,黃土嶺東兩裡的教場村(現屬易縣管轄),在阿部規秀被擊斃的院子裡,記者見到了當年的目擊者,82歲的陳漢文。

“那些穿著黃大衣、挎著大洋刀的日本軍官是從后面的山上過來的。到我們家后,把我們一家四代18口人趕在這條大炕上擠著。我那時年齡最小,隻有6歲。”陳漢文說,當時幾個日本軍官正在屋子裡研究作戰,中間放著個桌子,一個“看起來官兒最大”的日本軍官坐在正面朝向門口的地方,門開著。

突然,一顆炮彈在門口幾米外的院子裡炸響后,這個日本軍官就捂著肚子倒了下去,院子裡的那條狼狗也被炸裂了肚子。后來知道,那名日本軍官就是阿部規秀——一發迫擊炮彈在他身邊爆炸,彈片擊中其左腹和兩腿等處。

“巧的是,雖然炮火連天,卻沒有一塊彈片飛到小屋子裡來,我們家人無一負傷,八路軍的炮真神!”陳漢文說。

“當時參戰部隊很多,很多部隊都認為是自己打死了阿部規秀,但實際上,隻有一團和我們三團有炮兵,所以隻有我們存在擊斃阿部規秀的可能。而我們的炮兵連在小院的側面,一團的炮兵連在小院正面,因此我給陳正湘回信,認為從著彈情況看,是一團炮兵連的炮彈擊中了阿部規秀的可能性大。”馬振海說。

戰略:獨立自主的游擊戰

“雁宿崖、黃土嶺戰斗,是八路軍敵后作戰的典型代表。這組戰斗的勝利絕非偶然,而是正確運用了游擊戰戰術的結果。”中國軍事科學院原軍史所抗戰組組長岳思平如此評價。

“首先,此次戰斗中,晉察冀軍區抓住敵大敗之后必有報復的特點規律,提前進行計劃和部署,掌握了戰斗的主動權。其次是利用了敵指揮員阿部規秀自大冒進的特點,實施誘敵戰術,運用少量兵力,把敵誘入我方的包圍圈,形成了有利態勢。”岳思平說,這些都是毛澤東在抗戰開始后提出的“堅持獨立自主的山地游擊戰,不放棄有利條件下的運動戰”的具體應用和實踐。

“事實上,堅持敵后游擊戰爭這一戰略是在反復爭論和質疑中,才慢慢形成、發展、完善的。”劉伯承元帥之子劉蒙告訴記者。

抗日戰爭爆發后,為適應新形勢,中共中央政治局於1937年8月下旬召開了洛川會議,正式確定了八路軍要實行軍事戰略轉變,確立了獨立自主的山地游擊戰爭、在有利條件下消滅敵人兵團和在平原發展游擊戰爭的軍事戰略方針。

“洛川會議之前,我父親就抗日戰爭軍事問題給毛主席寫了一封信,建議‘我軍以游擊戰為主,不放棄有利時機的運動戰,盡量避免和日軍陣地戰’。毛主席對這封信的觀點十分贊同,並責成父親在會上說服持不同觀點的與會同志接受這一觀點。父親很好地完成了這個任務,從而形成了洛川會議的決議。”劉蒙說。

“洛川會議提出的這一戰略方針是符合八路軍當時實際情況的。當時,八路軍總數隻有4萬多人,如果和日軍在正面戰場進行大規模的陣地戰,不但發揮不了應有的作用,反而很快會被消滅。”岳思平分析。

談及抗戰初期八路軍裝備情況,岳思平用了捉襟見肘來形容:“重武器基本沒有,輕武器的小部分來自改編初期國民政府配發,大部分則靠繳獲。比槍支更缺的是彈藥,步兵一人隻發3枚子彈。”

馬振海記得,打黃土嶺戰斗時,“全團隻有四門老式迫擊炮,全在我們連裡。”

如此劣勢裝備下挺進敵后,正如1937年9月21日毛澤東電示彭德懷指出的那樣:“今日紅軍在決戰問題上,不起任何決定作用,而有一種自己的拿手好戲,在這種拿手好戲中,一定能起決定作用,這就是真正獨立自主的山地游擊戰(不是運動戰)。”

遵照中共中央和毛澤東的一系列指示,八路軍各部隊不僅在理論上,而且在行動上開始了軍事戰略的重大轉變。

“父親早在紅軍時期就十分注重游擊戰的軍事理論研究,事實上,現代漢語中‘游擊戰’這個名稱,就是他在上世紀三十年代初組織編譯紅軍條令條例時,由西語中所謂的‘黑猩猩戰’,參考《史記》中對李廣‘善游擊’的記述,意譯而來的。”劉蒙告訴記者。

“晉察冀邊區反‘八路圍攻’、129師響堂鋪伏擊戰和香城固伏擊戰、120師齊會殲滅戰和陳庄殲滅戰……八路軍運用游擊戰戰略,僅在河北地區,就打了多場漂亮仗。而日軍在華北戰場多次針對八路軍的圍攻掃蕩,其投入兵力並不少於正面戰場的大會戰。”岳思平說。

由於敵后游擊戰爭的廣泛開展,八路軍在華北地區抗擊和牽制了日軍13.5個師團約30萬人的兵力,焦頭爛額的日寇也終於認識到,他們已經陷入了游擊戰爭的汪洋大海中。正如1939年3月日軍第110師團師團長桑木供說的那樣:“現在共產黨的赤化陰謀擴張,與游擊戰和思想經濟各方面巧妙地組織強化情形下,它能獲得民眾的擁護,基礎已相當根深蒂固,因此肅清共匪是非常艱苦困難的工作。”(記者 王思達)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |