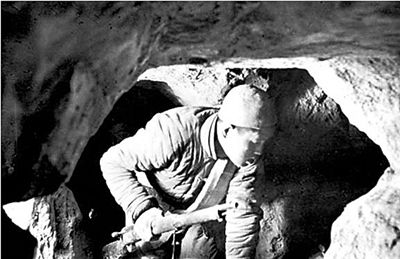

冀中八路軍開展地道戰打擊日寇。 資料圖片

操練中的晉察冀邊區民兵自衛隊。 沙飛攝

■閱讀提示

對今天大部分人來說,“地道戰”只是一部熟悉的經典電影,可對78歲的正定縣高平村民禇兵辰來說,它卻是敵人來時讓自己得以幸存的保護傘,而在92歲的高陽縣八果庄村民邢玉田眼裡,它則是自己所在的游擊小組在戰斗中成長的真實寫照。

在抗戰的烽火硝煙中,廣袤的冀中大地上出現了一道總長度超過1.25萬公裡的地下長城,它是敵強我弱形勢下,燕趙兒女勇敢與智慧的結晶,是改造平原地形、改變有利於敵不利於我局面的獨特創舉,是使麻雀戰、地雷戰、冷兵戰、伏擊戰等有機結合,在平原地區巧妙開展普遍游擊戰的重要形式。

隨著戰火遠去,敵后抗戰中大顯身手的地道大多已消逝無蹤,如今,隻能通過尋訪親歷者和重要知情人,為您還原一個真實的地道戰。

敵人掃蕩逼出“蛤蟆蹲”

1941年12月的一天,保定市高陽縣八果庄村,一隊200多人的日偽部隊正在快速接近。

冬日的肅殺,讓這個本就無險可守的平原村落早已失去了青紗帳這唯一的天然屏障,一場浩劫似乎不可避免。

“鬼子和偽軍進村之后,立刻展開瘋狂的搜索。突然,一聲震耳欲聾的爆炸打破了平靜,幾名敵人當即被地雷炸死、炸傷。緊接著,村裡的高房上槍聲響起,被打蒙了的日偽軍隻能四處尋找地方隱蔽。等他們回過神來反擊,卻根本找不到我們的人。”如今,92歲的八果庄村民邢玉田身體仍然結實、頭腦也很清醒。70多年前,還是年輕小伙兒的他,作為八果庄村抗日游擊小組組長,參加了那場利用地道打鬼子的戰斗。

最終,佔領了村子的敵人,不堪忍受冷槍冷炮的襲擾,扔下了30多具尸體,狼狽撤退。這,對當時人數有限、武器奇缺的八果庄民兵來說,是一個不小的戰績。70多年過去,邢玉田仍清楚記得本報的前身之一《冀中導報》當時報道這一戰斗所用的標題——《八果庄青年英勇 爆炸敵人血肉紛飛》。

邢玉田並不知道,這場放在整個抗戰全局中似乎並不起眼的戰斗,卻因其特殊性,成為后來研究者們眼中一個重要戰例:它標志著地道的作用從早期單純用於藏身,向著能藏能打的方向發展。

“地道可以說是冀中平原智慧的結晶,它是在斗爭實踐中不斷發展完善起來的。早期的地道比較簡單,不能打仗,其作用僅限於藏身,而最早的冀中地道大約開挖於1939年。”中國人民革命軍事博物館原研究員王聚英告訴記者。

王聚英介紹,與其他抗日根據地不同,冀中根據地基本是平原地形,相較於山區,這裡開展游擊戰爭難度更大。“為了長期堅持平原游擊戰,改變冀中平原地勢平坦、城池堅固,有利於敵、不利於我的狀況,1938年,中共冀中區黨委、冀中軍區組織人民掀起了破路、拆城和改造平原地形的大規模群眾運動。”

運動取得了一定成效,卻無法完全避免敵人的搜捕和燒殺搶掠。據不完全統計,抗戰爆發到1939年,侵華日軍在冀中平原就制造了殺害10人以上的慘案140多起,殺害群眾、干部約1.2萬人。

“為了避免大量傷亡,部分干部群眾就偷偷在野外挖地洞躲藏起來。后來,人們又轉入村中,在村裡秘密挖洞,敵人來了就藏進洞裡。這種洞穴起初被稱為‘蛤蟆蹲’,在蠡縣一帶比較普遍。”王聚英說。

而時任中共蠡縣縣委書記的王夫,對地道在蠡縣的率先推廣,起了重要作用。

“受百姓利用‘蛤蟆蹲’藏身的啟發,父親指示地方工作團的干部選基礎好的村落,在偏僻院落挖秘密地道,讓院院相通、家家連接。當時,蠡縣的中孟嘗村和劉銘庄距敵人的據點最近,經常被敵人騷擾。於是,縣委就把這兩個村作為挖地道的試點村,進行地道挖掘。”2015年7月9日,在石家庄的家中,王夫的大女兒王剛向記者講述了這段鮮為人知的往事。

王夫在蠡縣進行的這一嘗試便是冀中地道的起點。

王剛告訴記者,中孟嘗村和劉銘庄地道剛挖成的時候,敵人去掃蕩,工作團的干部和武工隊利用地道做掩護和藏身,打了幾個勝仗。但不久后的一次戰斗,証明這種地道仍有很多不可取之處。1940年深秋,時任蠡縣縣長的董志堅在劉銘庄因敵特告密而被包圍。當時董志堅所在的院落沒有地道,他一邊和敵人交火一邊向有地道的院落跑,但還未跑進地道就壯烈犧牲。

血的代價表明:即使有了地道,但洞口少、洞淺,且地道長度短、不能連成片的話,也不能有效保護自己。

為了生存且有效地打擊敵人,王夫他們不斷改變策略,在蠡縣的各抗日村鎮逐漸發展起了網絡地道,即各家相通、各街相通、各洞相通。有的村還發明了連環洞,即洞下有洞、洞中有洞,有真洞、有假洞,令人眼花繚亂。地道能有效保存我平原軍民有生力量的優勢,終於顯現出來。

蠡縣“地道戰”的經驗引起了冀中黨委的重視,冀中軍區司令員呂正操和政委程子華聽說后,肯定了地道戰為冀中平原的典型戰術,還派人到蠡縣的各村考察,將這一經驗向整個根據地推廣。

作為和蠡縣接壤的臨縣,高陽縣自然成為較早學習推廣地道的地區,這便有了文章開頭所提到的那場“八果庄戰斗”。

“‘八果庄戰斗’在當時還屬於個例,地道真正從保存自己的防御性設施變成同敵人作戰的戰斗堡壘,始於‘五一大掃蕩’后。”王聚英說。

從被動躲藏到藏打結合

“那天聽說鬼子來了,我們全家就都跑進了地道,沒想到他們竟然在洞口點火,還向地道裡施放毒氣。人被嗆得根本呼吸不了,鼻涕和眼淚都止不住。”回首往事,81歲高齡的定州市北疃村村民李欽友至今十分激動,談到中毒氣的感受時,他竟然不自覺地咳嗽起來。

那一天,李欽友親眼看著自己的母親因忍受不了嗆人的毒氣而逃出地道,結果被日本兵用槍打傷,后來不治身亡。就在那一天,李欽友的兩個姑姑被活活燒死,而包括他父親在內的其他親人則被毒氣熏死在地道裡。

最終,李欽友一家8口隻有6歲的他和姐姐活了下來。

李欽友永遠不會忘記,那一天是1942年5月27日。當天,作為1942年5月對敵后根據地發起的“五一大掃蕩”的一環,日軍第110師團第163聯隊第1大隊於清晨從定縣(今定州)縣城出發向南掃蕩,在距縣城22公裡處遭遇八路軍並發生戰斗。

當時,八路軍在被包圍之后分散突圍,少量受傷八路軍士兵與大量村民進入包圍圈內的北疃村地道隱蔽。不幸的是,日軍在進入村庄后發現了地道入口,並向找到的地道入口內投擲催淚瓦斯和毒氣瓦斯。地道內的村民和受傷八路軍士兵中,很多人因窒息而死。無法忍受毒氣的人們在沖出地道口后則被刺刀刺死或被開槍打死。

日軍的暴行共導致800余人遇難,村中120余戶中,24戶被滅門。這就是著名的“北疃慘案”。

“到1942年,冀中地區的地道斗爭已經全面展開。在當時來說,北疃村的地道構筑算比較好的,卻沒能阻止悲劇的發生,這當中固然有日軍殘暴毒辣、施放毒氣的原因,另一方面,也反映了地道斗爭中存在的問題:地道長度不夠,敵人一來掃蕩,附近十幾個村的百姓都擠到北疃地道裡﹔地道沒有防毒設備﹔地道斗爭缺乏組織性,地道口沒有武裝警戒﹔地道戰沒有和地雷戰相結合。”曾長期調查北疃慘案的河北大學原日本研究所副所長陳俊英教授分析。

血的教訓引起了各地抗日軍民的注意。1943年2月,冀中區黨委提出大力開展地道戰,建設天、地、陰三通(即高房工事相通、院與院相通、地道之間相通)戰斗村。1943年4月13日,冀中軍區指示,要求全區普遍開展地道斗爭。

1943年3月,后來成為共和國開國中將的曠伏兆被分配到晉察冀軍區第十軍分區任政治委員兼地委書記。

“我父親剛到達十分區的第二天,在二聯縣楊庄村(今屬雄縣)和同事談工作時,突然遭到數百名日軍的包圍。父親當機立斷,讓十幾個同志採取化整為零的方法分散突圍。他在群眾的掩護下,匆匆鑽進了一個僅能容納一人的,設在雞窩下的小地洞裡,在裡面一待就是三個小時。”雖然已過去70多年,記者仍能從曠伏兆之子曠雄偉的講述中,感受到那次遇險時的驚心動魄。

就是這短短幾個小時的地洞經歷,讓曠伏兆萌生了改造地道的構想。“從洞中出來后,父親對這次遭遇進行了深刻的研究分析,覺得隻靠簡單的地道被動躲避是不行的,必須另想能藏、能打的有效辦法。”

經過研究,十分區決定派作戰參謀任子木和熟悉本地狀況的高榮到二聯縣米南庄,進行挖掘地道的試點工作。他們到達后,根據村庄的地形,把全村主要道路的地下用“中”字型通道連接起來,在地道內還修筑了防煙、防火、防毒和防水的四防設施。

“父親自始至終都關注著地道的挖掘工作,還親自設計地道挖掘圖:將地道挖下一段后,再往下挖1米多深,又向前挖1米多長,再往上拉,形成‘凹’字形﹔往下挖的洞口是用堅實的‘預制構件’木匣子制成的,預制的木匣子裡裝滿和地道一樣顏色的土作為偽裝,游擊隊員隻要從下面一推,既可以爬出來,也可以讓外面的人進入地道﹔若敵人發現洞口,進入地道,地道內的人可以利用內部設置的觀測系統,通過槍眼觀察敵人的動向,找機會消滅敵人,讓進入地道內的敵人無路可逃。”曠雄偉說。

隨著地道戰實戰經驗的積累,根據地軍民又根據戰場形勢的變化,進行了不斷的試驗、改進,到1945年抗戰勝利前夕,戰斗地道趨於完善,形成了一個個“村村是陣地,天(房頂上)、地(地面)、陰(地下)三通”的殺敵堡壘。

一時間,冀中地道縱橫交錯,據統計,規模最大時總長度曾達1.25萬公裡,組成了復雜的地下長城。

以小代價換取大勝利

“3·23戰斗結束,我跟著大人從地道裡鑽上來,一眼就看見我們家院子裡有具鬼子的尸首,身子都炸爛了,就剩一條胳膊一條腿。”小名大炮的正定縣高平村村民禇兵辰出生在1937年正定城淪陷的炮火聲中,回憶起動蕩的童年,如今禇兵辰最難忘懷的就是1945年發生在本村的3·23戰斗。

“各小組注意,你們各自為戰,打一槍換一個地方,不准放空槍……”高平3·23戰斗就是電影《地道戰》中那場最后決戰的原型之一。

“電影《地道戰》裡的各種地道樣式、作戰方法,是我們集合了好幾個不同地方的素材,經過藝術加工而展現出來的,但這絕不是憑空臆想,而是以當時的實際情況為基礎的。電影拍攝之初,我們曾到河北20多個村進行了大量的採訪,搜集到了很多材料,才逐漸使劇本豐富起來。”電影《地道戰》導演任旭東已經91歲高齡,談起地道戰,仍然滔滔不絕。“其中,正定高平村的地道斗爭為電影《地道戰》的拍攝提供了大量素材,《地道戰》中的村名‘高家庄’就源於高平村。”

高平村位於正定縣西北部,距正定縣城16公裡。抗戰時期,高平位於平原至太行山區的一條交通線——正(定)靈(壽)大道北側,人口2000有余,戰略位置十分重要。為有效防止日偽軍掃蕩,自1942年冬,高平村便開挖地道,先后共挖掘30余裡,挖成了三條干線、若干支線,地道串聯各地道口、井口、村中心、房頂工事、雷區,形成能防能打、能吃能住、能躲能藏能轉移的地下連環工程。

1945年農歷三月二十三,大勢已去的日軍糾集正定、靈壽、新樂、行唐四縣日偽軍以及漢奸、特務共一千余人,攜帶輕重機槍、鋼炮、毒瓦斯和燃燒彈等武器,向八年抗戰期間從未被徹底征服的高平村合圍。

“巧的是,當時咱們正搞‘村村聯防’,上級籌集的一大批手榴彈存在高平,還沒來得及發放到其他村子。敵人來了,這些手榴彈正好派上了用場!”擔任過高平村抗敵斗爭紀念館館長的褚兵辰告訴記者,面對敵人的猛烈進攻,電影地道戰中高全寶的原型村民兵隊長劉傻子帶領民兵,站在房頂制高點用手榴彈痛擊敵人。敵人發現目標后,集中強大火力向他們掃射,他們當即撤出屋頂工事,把敵人引到一個地道口前。

“敵人以為發現了地道入口,興奮不已,馬上責令偽軍下挖,不料一聲巨響,幾名偽軍當即被炸倒。隨后,民兵先后拉響四五個地雷,炸死炸傷敵人數十名。地道戰結合地雷戰,把敵人打得走投無路,倉皇逃跑。”禇兵辰說,到當天下午三四點鐘,戰斗就基本結束,取得了斃傷日偽軍59人的戰果。

如今,高平村內參加過當年戰斗的民兵已全部故去,相對年長的禇兵辰是村裡為數不多尚對當年地道戰有清晰記憶的老人:“那時候,全村男女老少都動員起來挖地道,幾乎家家戶戶都有洞口,而且能直通村外。地道距地面約有2米,不影響上面走路和種庄稼,洞內高約1.5米——我年紀小,甚至可以在地道裡直著身子跑。”

禇兵辰告訴記者,地道施工過程中,最難的問題不是挖,而是余土的堆放。“地道挖得又深又長,產生大量的土,這些土放到哪裡,便成了難題。當時,老百姓們隻能把土鋪在自家院子裡,本來院子比房屋地面矮不少,結果地道挖成后,很多百姓家的院子居然比房屋地面還高,夏天一下雨,水都往屋裡灌,年年月月需要修補維護。”

不幸的是,和冀中當年很多地道一樣,高平地道毀於1963年那場大水。在遠近聞名的清苑冉庄地道戰遺址,記者見到了這種距地面約2米的戰斗地道,地道內四通八達,除戰斗設施和各種機關外,還有儲糧室、廚房、廁所和休息室。

冉庄地道戰紀念館館長閆大森告訴記者,冉庄地道也是經過不斷實戰檢驗,到1945年才最終發展成形的,著名的冉庄民兵三戰三捷也是發生在這一年的春夏。

“先在村邊防御工事內打擊敵人,誘敵深入。待敵進村后,分布在高房、室內、院落、街巷、地堡和地下戰斗工事的民兵,組成縱深立體火力網,以步槍、手榴彈、地雷為主,集中火力殺傷敵人,使敵人處於被動挨打的地位,並抓住敵人混亂和逃竄之機從地道內出擊,這是地道戰的典型戰法。地道戰巧妙地改變了平原地區無險可守、敵強我弱的態勢,能以很小的傷亡,取得較大的戰果,這便是它的威力所在。”閆大森分析道。

依托地道,高平、冉庄等地都打過很多漂亮仗。據統計,自地道挖成到抗戰勝利兩年時間裡,高平軍民用子彈殼制造再生子彈5000余枚,充分發揮地道戰、地雷、手榴彈的優勢,先后粉碎日偽軍5次大圍剿,斃傷敵人2240多名。冉庄則利用地道對敵作戰72次,配合正規部隊對敵作戰85次,殲滅日偽軍2100多人,自己卻隻犧牲了1人。(記者 王思達)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |