1940年冬,北岳區反掃蕩戰斗。沙飛攝

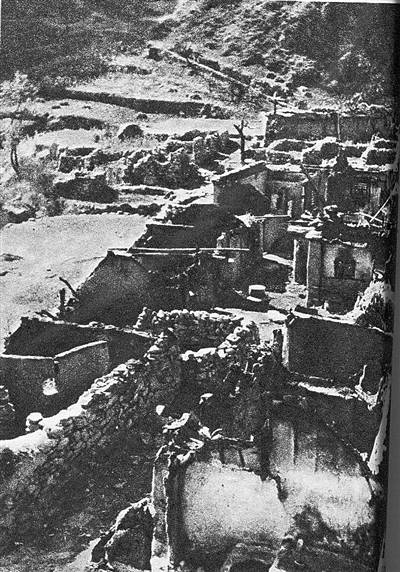

1943年秋季大掃蕩中,阜平縣羊和門村被日寇燒成焦土。資料圖片

1940年冬,北岳區反掃蕩作戰中中彈的戰士。沙飛攝

■閱讀提示

掃蕩,原本只是一種軍事行動,指當一方軍事實力對另一方有壓倒性優勢時,採取封鎖、圍剿、隔離等軍事手段來消滅另一方的殘余兵力。

然而,在這片土地上,它卻成為燒光、殺光、搶光的代名詞,是“囚籠”、是“蠶食”、是虐殺、是投毒,是一片片焦土瓦礫,是千裡無人區……

也正是在這片土地上,在全世界范圍反法西斯戰爭進入最艱苦階段的年代,面對日本侵略者使用的最先進而又最野蠻的戰爭手段,在血與火的考驗中,在生與死的較量中,根據地軍民始終沒有畏縮、沒有屈服,用自己的決心、勇氣與智慧,用巨大的犧牲和代價,粉碎了日軍數十次萬人以上規模的掃蕩,拖住了近半數的侵華日軍兵力,為戰爭的最終勝利作出了不可磨滅的貢獻。

首當其沖的“掃蕩”中心

1942年4月底的一天,定縣(今定州市),兩個披麻戴孝的孩子被日本鬼子攔住了去路。

“去哪兒?”敵人嚴厲地問道。

“到西關奔喪。”

這兩個孩子,女孩叫楊喜鑾,男孩叫楊喜銀,是姐弟倆。實際上他們的親人並沒有去世,此行的目的是將一份關於敵人掃蕩的緊急情報送往八路軍定縣西城情報總站。

此時,敵人蠢蠢欲動,各種新情報頻繁傳來,隻靠交通員傳送已力不從心。兩個孩子的兄長、定縣油味村情報交通員楊喜山動員全家男女老少一齊出動,男人晚上送,老人孩子白天送。

為了送出手頭的這份情報,楊喜鑾姐弟已是第二次上路了。前一次沒能通過敵人盤查的他們,換上孝服謊稱母親去世,才驚險過關。

鬼子掃蕩,對楊喜山一家,對整個華北根據地,早已不是第一次了。

然而,他們不知道,在敵人這一番頻繁兵力調動背后,是日軍即將發動的一次規模空前的大掃蕩。

這,就是著名的“五一大掃蕩”。

“日軍對我敵后抗日根據地的掃蕩,與根據地的創立發展幾乎是同步的。”

河北省政協文史委文史專家石玉新告訴記者,1937年11月18日,晉察冀軍區領導機關遷至河北阜平,抗日戰爭中的第一個抗日根據地——晉察冀抗日根據地就此建立。“僅僅幾天后,11月24日,日軍就調集了2萬余兵力,對我晉察冀邊區進行了第一次大規模圍攻。從此,反掃蕩斗爭便成為華北敵后戰場堅持抗戰最主要的任務之一。”

“1938年10月,日軍佔領武漢,但隨著侵華戰爭戰線的延長,日軍的財力、物力、兵力已嚴重不足,無力再發動大規模戰略進攻。與正面戰場節節敗退形成鮮明對比的是,共產黨領導的各抗日根據地相繼建立發展。因此,在佔領武漢后,日軍戰略發生了重大變化:對國民黨正面戰場以政治誘降為主、軍事進攻為輔,而將主要注意力轉向共產黨領導的敵后戰場。”中國軍事科學院原軍史所抗戰組組長岳思平表示,由於華北一向被日軍視為侵略中國的重要戰略基地,河北境內各抗日根據地首當其沖,從1938年9月開始,進入了“掃蕩與反掃蕩時期”。

1938年9月,日軍調集5萬余人分八路進攻五台山區﹔1938年11月至1939年4月,日偽軍在“迅速肅清平地,而后指向山地”的方針指導下,連續五次“分區掃蕩”冀中區﹔1939年夏,日軍對冀中的掃蕩逐步轉向北岳山地……

據不完全統計,從1938年1月至1942年11月底近5年時間內,整個華北地區遭受日軍掃蕩時間累計2430日。最為艱苦的1942年,全華北所有根據地,平均被掃蕩了約52天,平均每一天有兩塊根據地處在日軍掃蕩之中。

“可以說,在各抗日根據地建立、發展、鞏固壯大過程中,沒有一天不是在反掃蕩的斗爭中度過的。據不完全統計,日寇對關內中共抗日根據地萬人以上兵力的大掃蕩達50次左右,其中三分之二以上涉及河北。處於華北核心區域的河北軍民,在敵人的歷次掃蕩中付出的代價最大,對反掃蕩斗爭的貢獻也堪稱最多。”石玉新表示。

1939年春,日本華北派遣軍頒布所謂的《治安肅正綱要》。根據這個綱要,自1939年冬以來,日軍極力推行“以鐵路為柱,公路為鏈,碉堡為鎖”的“囚籠政策”,對抗日根據地進行頻繁掃蕩,並企圖割斷太行、晉察冀等戰略區的聯系。為打破敵人的“囚籠政策”,1940年下半年,八路軍的晉察冀軍區、129師、120師共22個團在總部統一指揮下,在河北山西發動了以破襲正太鐵路為重點的戰役。后來,戰役規模擴大,到第三天八路軍參戰部隊已達105個團,故中方稱此為“百團大戰”。

“‘百團大戰’震動了華北日軍,讓日軍對八路軍的規模和作戰能力有了重新認識。因此,自1941年春開始,日軍調整策略,把過去的‘治安肅正’策略發展為‘治安強化運動’。”岳思平說,1941年到1942年間,日軍對華北連續進行了五次大規模的綜合型掃蕩,即五次“治安強化”戰爭。為此,日軍從華中向華北增派了幾個師團的兵力,到1941年,華北日軍達到32萬多人,佔當時侵華日軍總數的40%以上,其后更增至60余萬。

讓我們暫時把視野從燕趙大地投射到更遠的地方。

1941年6月22日,蘇德戰爭爆發,9月基輔會戰結束后,德軍完全包圍列寧格勒,到當年11月,德軍已經進逼莫斯科。抗戰期間曾在中國擔任軍事顧問、回國后率部死守列寧格勒的蘇軍元帥崔可夫1972年在回憶錄中寫道:“在我們最艱苦的戰爭年代裡日本也沒有進攻蘇聯,卻把中國淹沒在血泊中。稍微尊重客觀事實的人都不能不考慮到這一明顯而無可爭辯的事實……”

1941年12月7日,珍珠港事件爆發,直到第二年4月的中途島戰役之前,美軍在太平洋戰場一直處於被動局面,以至於羅斯福總統1942年曾經表示:“假如沒有中國,假如中國被打垮了,你想一想有多少師團的日本兵可以因此調到其他方面來作戰?”

在太平洋戰爭爆發之前的1937年—1940年,日本在中國的陸軍佔陸軍總數的78%,最高時達94%。而在世界反法西斯戰場打得最艱苦的1941年、1942年,中國戰場也牽制了日本侵略軍的60%以上。

1941年秋季,日軍對晉察冀北岳區和平西區進行了著名的“鐵壁合圍大掃蕩”,這是日軍對我敵后抗日根據地發動的規模最大的一次掃蕩,也是抗戰進入相持階段日軍在華出動兵力最多的一次戰役,日軍號稱“百萬大戰”。時任日軍華北方面軍司令的岡村寧次在日記裡寫道:“我們以65%以上的兵力對付共產黨,以35%的兵力對付國民黨……”

“由此我們也可以看出,所謂‘敵后無大戰’的論調,純粹是對歷史的一種誤讀。”石玉新表示,“華北根據地的歷次掃蕩與反掃蕩斗爭,無論從兵力規模、持續時間以及戰略意義上看,都不亞於正面戰場的各大戰役、會戰,在決定戰爭整體勝負的關鍵時刻,甚至起到過更加重要的作用。”

正是在這樣的背景下,1942年的“五一大掃蕩”到來了,目標直指冀中大平原。

這被日方稱為“1942年間所實行的75次掃蕩戰中最殘酷的一次”。

寧死不屈的慘烈犧牲

時至今日,河間縣一些耄耋之年的老人仍然記得1942年6月間,挂在縣城城門樓上、用鳥籠盛放著的一顆頭顱。

那是冀中軍區第八軍分區司令員常德善的頭顱。

“雖然我方事先已經得知了‘五一大掃蕩’的部分情報,但由於敵人此次掃蕩部署周密、規模空前,冀中軍民還是遭受了極大損失。”石玉新告訴記者,1942年5月1日,日軍調集4個師團、兩個混成旅團共5萬兵力,配備飛機、坦克、炮兵和騎兵,在岡村寧次親自指揮下,由北而南、從東到西,開始對冀中根據地進行為期兩個月的“十面出擊”、“鐵壁合圍”大掃蕩。

兩個月中,八路軍進行了270次反掃蕩戰斗,日軍在消滅冀中軍區主力部隊和首腦機關的計劃落空后,轉而分區清剿地方部隊和民兵,搜捕地方干部:

1942年5月21日,冀中軍區第六軍分區機關、警一團在衡水、武強一帶遭敵人合擊,冀中軍區宣傳部長張仁槐、團政委陳德仁犧牲,傷亡近千人。

5月29日,冀中八分區二十五團被敵在饒陽縣東西張崗村合擊。

5月30日,冀中警備旅和十七團一部在深澤縣北白庄被敵包圍。

6月8日早晨,冀中八分區司令員常德善和政委王遠音,在肅寧縣雪村戰斗中率部突圍失敗,兩人犧牲,成為八路軍在“五一大掃蕩”中犧牲的級別最高將領。

……

與此同時,日軍還以2.5萬人的兵力,對八路軍總部和中共中央北方局所在地太行根據地北部地區進行大規模的掃蕩。“1942年5月19日至24日,日寇派遣六七千人,分四路合擊抗大總校駐地,妄圖一舉殲滅抗大。”前南峪抗大紀念館館長李樹堂說。

為了避免同敵人主力遭遇,抗大總校首長決定各大隊分散行動,多路轉移,利用有利地形與敵人周旋。當時的抗大學員大部分是129師營以上干部,都是久經槍林彈雨的指揮員,他們採取同敵人“小轉圈”和“大換班”的方式,兩上兩下太行山,甩掉了敵人,安全跳出重圍。

然而,犧牲仍不可避免。

在邢西縣奶奶頂與沙河縣的老爺山之間,抗大陸軍中學師生被一日軍大隊包圍。這些年僅十幾歲的學員寧死不投降,子彈、手榴彈用光了,就同敵軍展開肉搏戰。他們頑強抗擊,終因寡不敵眾,幾十名師生壯烈犧牲。

“慘烈的‘五一大掃蕩’只是河北軍民在歷史反掃蕩斗爭中的一個縮影,著名的狼牙山五壯士的英勇事跡就發生在1941年秋的反掃蕩斗爭中。從王二小到小兵張嘎、從《烈火金剛》到《平原槍聲》,誕生在河北大地上的抗戰文藝,也幾乎離不開反掃蕩的歷史背景。”石玉新說。

在華北五次“治安強化”運動中,日軍提出並徹底實施了燒光、殺光、搶光的“三光”政策,旨在摧毀八路軍抗日根據地鞏固區,這比日軍在侵華初期的一般的報復性燒殺更殘酷,破壞性也更大。

“豐潤潘家峪慘案、遵化魯家峪慘案、平山驢山慘案、定州北疃慘案、灤縣潘家戴慘案、阜平平陽慘案、井陘老虎窩黑水坪等數十起屠村屠鎮的大慘案,也都發生在日寇掃蕩期間。”石玉新表示,日軍在1941年秋的“鐵壁合圍大掃蕩”中,部隊甚至干脆分為:放火隊,專一燒毀各種設施﹔搜索隊,搜索挖掘埋藏的物資﹔捕殺隊,專門清鄉搜山捕捉群眾。“手段殘忍,目標和目的性極其明確。”

據統計,日軍從“九一八事變”到1945年投降,14年間共在中國東北和華北制造了七大無人區,涉及河北的佔到了半數以上,包括山西河北交界、平山南部、淶源至娘子關、阜平龍泉關至山西盂縣、盂縣井陘連接處至平山靈壽一線,以及著名的冀東千裡無人區。

從驚險一跳到“以進為進”

談到“五一大掃蕩”,原冀中軍區司令員呂正操之子呂彤羽用“驚心動魄”四個字來形容。

“從一開始,敵人就憑借軍事上的機動優勢,採取多路密集的‘拉網式’、‘梳篦式’戰術,企圖從四面八方將我領導機關和主力部隊壓縮在深(縣)、武(強)、饒(陽)、安(平)四縣相接的根據地腹心地帶,予以殲滅。甚至我父親所在的冀中軍區司令部都險些被敵人包圍。”

兩個月中,呂正操帶領軍區首腦機關晝伏夜行、輾轉多地,不斷在敵人的包圍圈中穿梭。直到6月底,已經進入冀南地區的冀中軍區司令部,才在威縣經過激烈的突圍戰斗跳出了敵人包圍圈。

多年以后,呂正操回憶起那段驚險的歲月曾這樣說:“對付日本人的‘合圍’,掌握好時機很重要。跳早了,敵人會放棄原來的合圍計劃,對你實行新的合圍﹔跳晚了,陷在合圍圈裡當然也不行……”

“1941年岡村寧次出任華北方面軍司令后,日軍在掃蕩中運用了‘梳篦式’掃蕩和‘鐵壁合圍’的戰術。顧名思義,梳篦式掃蕩指的是一方面縱深配備,一方面以密集的並列縱隊,在一個較小的區域內,對八路軍進行壓迫,間隙極小,企圖使八路軍不能從任何空隙間跳出其合擊圈外。而鐵壁合圍,則是指集中對敵人的絕對優勢兵力,寬正面、大縱深地對八路軍進行四面圍逼的戰術,敵人的掃蕩隊伍通常分成幾層,對襲擊目標進行第一次包圍,如果發現八路軍有突圍的情況,緊接著實施第二次包圍。這兩種戰術相配合,成為‘百團大戰’后日軍掃蕩的一大戰術特點,曾一度給敵后根據地軍民造成了很大損失。”結合129師在1941年反掃蕩中的一次突圍,開國元帥劉伯承之子、總裝備部科技委原正軍職常任委員劉蒙,為記者介紹了這一戰術的演進形成。

1941年6月9日晨,日軍對我晉冀豫根據地開始了當年第三次大掃蕩的行動,目標直指129師師部機關。“那時我父親和師指揮部所在的黃貝坪距日軍掃蕩的重要公路樞紐邯長路僅30余裡,如被敵人發現,后果不堪設想。”劉蒙說。

在涉縣至黎城五六十裡的正面上,萬余日軍組成20余路的梳篦隊形,步步向南推進。而此時,八路軍在129師師長劉伯承的指揮下,師指揮機關分成前、后兩個梯隊,駐在涉縣以南的黃貝坪一帶按兵不動,等待突圍時機。

情況萬分緊急,劉伯承卻十分冷靜,他認為過早行動會暴露目標,必須等待時機,一舉突圍。為了轉移日軍的注意力和牽制他們的行動,劉伯承命令385旅加強對邯長路的襲擊,特別要注意消滅公路附近的封鎖隊,隨時准備掩護指揮機關突圍。

直到當天下午1時,劉伯承才下令轉移。前進的方向是經黃岩西、楊家庄,從響堂鋪以東的神頭村一帶穿過邯長路,爾后進入佛堂溝山地。前、后兩個梯隊拉開距離,避開大道,在偏僻的小路上向北疾行。黃昏,劉伯承率師前梯隊從棗畔村越過邯長公路,到達東黃須,歷時1晝夜、行程50裡的難險突圍勝利結束。

“敵人看似密不透風的鐵壁合圍,卻被父親舉重若輕、有驚無險地化解,這並不是偶然。”劉蒙表示,早在1941年,劉伯承根據反掃蕩斗爭經驗,頒發了《反對敵人大“掃蕩”的戰術指示》,並具體分析了日軍實行佯動迷惑、鐵壁合圍、夜行曉襲、輾轉清剿、搜劫資材等活動的戰術特點,詳盡地規定了正規軍、游擊集團的行動要領和通信、偵察、防諜、防空、夜戰、保密和注意節省彈藥等一系列要求。

“准備及時也是反掃蕩中非常重要的一點。在1942年日軍對太行山進行‘五一大掃蕩’時,父親派出的偵察分隊5月初就得到了確切情報,父親根據這一情況,在5月21日就讓部隊完成了准備工作並開始轉移,6月9日日軍開始行動時以為八路軍的司令部還在原地,當然扑了個空。”

“對日軍的‘鐵壁合圍’戰術,父親更是有詳細的應對方案:先充分熟悉地形,再根據日軍出兵的不同方向,在地圖上標出不同的‘利害變換線’,同時對突圍也有上、中、下三種方案。上是找到敵人合圍的最后縫隙,看准時機,在敵人接近變換線時跳出去。中是用小股部隊襲擊日軍,制造縫隙帶領司令部機關跳出去。下是一邊打,一邊向深山裡退。根據這個指導方案,整個抗戰反掃蕩過程中,父親從未失過手,每次都能帶機關部隊跳出日軍的‘鐵壁合圍’。”劉蒙說。

在密集殘酷的反掃蕩斗爭中,八路軍逐漸形成了新的戰術思想——“敵進我進”。

“1940年黎城會議上,父親首次提出了‘敵進我進’這一思想,主要是針對敵人的報復性掃蕩,採用‘內線策應,外線突擊’的策略,指揮軍民進行有力反擊。父親認為,針對日軍的‘囚籠政策’和‘蠶食’不能一退再退,應該敵進我進,像打磨盤一樣,摸著敵人的屁股打。”劉蒙分析,“敵進我進”就是不與敵人在內線硬打硬拼,而是以主力轉到外線擊敵側背,打敵基地和交通補給線,迫敵回援和撤退。這樣,八路軍主力部隊既可以分散到敵后,和武工隊一起同敵人進行小規模游擊作戰,又可以在必要時迅速集中,以相對優勢兵力打一些運動戰、殲滅戰。採用這種辦法,129師取得了太行區1942年春夏兩次大規模反掃蕩作戰的勝利。

“‘敵進我進’先后在晉冀豫、晉察冀推廣,山東抗日根據地則提出類似的‘翻邊戰術’,逐漸轉變了我方在軍事上的被動局面。從1943年開始,華北、華中各抗日根據地普遍運用這一方針,並組織了大量‘武工隊’深入敵后。”石玉新說,“就像電影《小兵張嘎》中唱的那樣,‘1943年,環境大改變,白洋澱的崗樓端了多半邊,子弟兵們真勇敢……’”(記者 王思達)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |