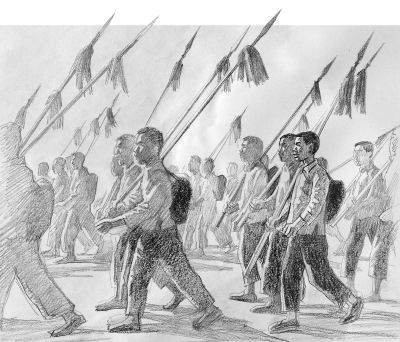

我黨領導的敵后抗日武裝長期缺槍少彈,不少戰士或民兵隻能使用自制的紅纓槍。

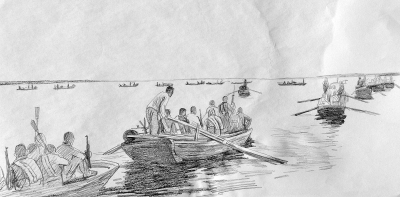

在敵后戰場水網地帶,水上抗日游擊隊——雁翎隊活躍在冀中白洋澱。

抗日根據地軍民利用一切可以利用的條件和資源,建立起簡陋的兵工廠。

本版繪圖:簡仁山 素材來源:新華社

百團大戰后的1941年到1942年,中國共產黨領導的八路軍、新四軍和華南抗日游擊隊所創建的敵后戰場上升為主戰場。在此期間,國民黨掀起數次大規模反共高潮,尤以皖南事變為甚,中國抗戰出現嚴重分裂、倒退的危險傾向﹔侵華日軍也轉移主要兵力“掃蕩”敵后抗日根據地,鞏固其佔領區。我軍迎來最艱苦時期。

此外,日軍在太平洋戰場的戰況也對這一時期的敵后戰場造成較大影響,敵后抗日武裝的頑強戰斗和堅持,則對全國抗戰乃至世界反法西斯戰場作出了不可磨滅的貢獻。

1

抗日根據地人口驟減50%

1942年,八路軍、新四軍由50萬人減為約40萬人。抗日根據地面積縮小,總人口由1億減少到5000萬以下

“竭盡一切手段,發揮綜合作戰能力,以維持佔領區的治安”,這是1941年1月日軍大本營陸軍部制定的對華作戰計劃。其中,華北是日軍“治安肅正”計劃的重點。

當年2月,岡村寧次就任日本華北方面軍司令官,並叫囂“在四個月內徹底消滅華北的共產黨和八路軍”。日本陸相東條英機甚至宣稱:要消滅華北一切不屈服的人,在“血海”中建立“大東亞共榮圈”。

隨后,日軍在華北地區實行反復“掃蕩”和“清鄉”,以及“殺光”“燒光”“搶光”的“三光”政策。2月下旬,日軍1500余人“掃蕩”了位於冀東豐潤的潘家峪,將全村男女老幼驅趕到一個大院內,以機槍掃射,屠殺百姓1300余人,燒毀房屋千余間,造成慘絕人寰的潘家峪慘案。

與此同時,日軍對華中敵后抗日根據地也發動大規模進攻,並以蘇中、蘇南為重點,反復進行“清鄉”。1942年,日軍在華北、華中有55萬余人,其中用於鞏固佔領區的約有33.2萬人。這一年,八路軍、新四軍由50萬人減為約40萬人。抗日根據地面積縮小,總人口由1億減少到5000萬以下。

日軍大肆破壞和毀滅中國抗日力量的生存條件,造成敵后抗日根據地嚴重的經濟困難。這時,國民黨政府不僅繼續停發八路軍的薪餉、彈藥、被服等物資,而且用幾十萬軍隊對陝甘寧邊區實行軍事包圍和經濟封鎖,加重了經濟困難。

面對如此嚴峻的局勢,中共中央明確指出,人民抗戰面臨的困難是前進中的困難,是日益接近勝利的暫時困難。毛澤東號召抗日根據地軍民堅持敵后抗戰,鞏固抗日陣地,沖破黎明前的黑暗。在這最艱難的時刻,中國共產黨領導的抗日軍民承擔起對日發動全面反攻之前的主要抗戰任務。

在人民抗日武裝靈活機動的戰術打擊下,日、偽軍如同困獸,雖然瘋狂地亂扑,終究被淹沒在人民戰爭的汪洋大海之中。

敵后戰場有著打擊日寇得天獨厚的地理優勢,並擁有重要的戰略據點,淪陷區的大中城市、鐵路、公路交通線均在敵后戰場的包圍和控制之下。從1943年起,敵后戰場逐步扭轉困難局面,在一些地區發起對日、偽軍的攻勢作戰。

在軍事科學院軍史部研究室原主任劉庭華看來,從1943年秋天起,敵后抗日根據地轉入恢復再發展,並向日軍佔領的城鎮和交通線展開在時間上先后不一,地域上此起彼伏,規模上由局部向全面的反攻。我軍作戰形式融運動戰、陣地戰和游擊戰於一體,這一機動靈活、獨具中國特色的反攻形態,迫使侵華日軍無法再從中國戰場抽調兵力派往太平洋戰場,從而支援了盟軍在太平洋戰場上對日軍的戰略反攻。

2

日本陸軍六成在中國戰場

1941年底,日本總兵力擴大到240余萬人,其中海軍約30萬人,陸軍210余萬人。陸軍有130萬人(包括關東軍)被部署在中國戰場

在對華北“治安肅正”的同時,日軍另一隻手伸進了太平洋。1941年12月8日凌晨,日本突然偷襲美國在太平洋的海軍基地珍珠港,日本和美、英等國之間的太平洋戰爭爆發。

12月9日,中國共產黨發表宣言指出:中國與英美及其他抗日諸友邦締結軍事同盟,實行配合作戰,同時建立太平洋一切抗日民族的統一戰線,堅持抗日戰爭至完全的勝利。為此,中共中央成立了由朱德任書記的海外工作委員會,研究如何組織國際反日統一戰線的戰略和策略,以及在軍事上爭取與英美同盟軍合作,抵抗日本侵略者。

1942年1月1日,美、英、蘇、中等26個國家在華盛頓簽署共同進行反法西斯戰爭的《聯合國家共同宣言》,標志著國際反法西斯統一戰線的正式形成。

使日軍主力深陷中國戰場,是中國人民對世界反法西斯戰爭作出的重大貢獻。1941年底,日本總兵力擴大到240余萬人,其中海軍約30萬人,陸軍210余萬人。日本陸軍用於南進的兵力約40萬人,留駐本土的約40萬人,其余130萬人(包括關東軍)被部署在中國戰場。

劉庭華表示,由於解放區軍民長期浴血奮戰和在政治、軍事、經濟等方面卓有成效的建設,為大反攻准備了相當雄厚的人力、物力和財力。面對敵后抗戰的嚴重困難局面,中國共產黨緊緊依靠人民群眾,充分發揮人民戰爭威力,在抗日根據地聚集起了一支困不死、打不散、壓不垮的中華民族的中堅力量。

對這一點,當時的日本華北方面軍也不得不承認:中共軍隊“為了策應盟國方面的攻勢,在軍事、政治、思想各方面,再次開始積極的行動,並得到多數民眾的同情,從而迅速擴大了勢力”,“目前共軍乘中國方面的力量薄弱,活動漸趨激烈”,並認為“為了適應大東亞決戰的要求,迅速消滅中共勢力,乃是當前急務”。

毋庸置疑,中國的敵后軍民牽制、消滅了大量日軍,成為中國堅持長期抗戰最重要的因素,也給予盟國反法西斯戰爭巨大支持。

在中華日本學會常務理事、復旦大學歷史系教授馮瑋看來,在“九一八事變”之后,日本一直認為中國軍隊戰斗力低下,“一個日本兵可以抵三個中國兵”。但隨著戰爭的推進,中國軍民抗戰意志不斷增強、軍隊作戰經驗不斷豐富,軍事物資支援不斷增加,與此相對照的是侵華日軍精銳兵力逐漸被消滅和抽走,隻能代之以戰斗力較弱的兵力。在此消彼長的過程中,日本終於認識到了中國戰場在大量消耗、牽制其兵力。

3

國民黨借機掀起反共高潮

共產黨堅決有力地同國民黨當局的倒行逆施進行斗爭,並堅持把民族斗爭放在第一位,得到全國人民、中間勢力、國民黨內正義人士及國際輿論的普遍同情

美國前總統杜魯門曾在回憶錄中寫道:中國抗戰后期,蔣介石的權力隻及於西南一隅,長江以北連國民政府的影子也沒有。

在整個戰略相持階段,國民黨軍隊不但沒有對日軍發起主動的戰略或戰役性攻勢,反而掉轉槍頭對共產黨領導的抗日武裝實施打擊。

1941年1月4日,新四軍軍部及所屬皖南部隊9000余人移師北上。行至徑縣茂林地區時,突遭預先埋伏的國民黨軍隊7個師8萬余人的包圍襲擊。在血戰七晝夜后彈盡糧絕,除2000余人突圍外,大部被俘、失散或犧牲。軍長葉挺被扣押,副軍長項英突圍后遇害,這就是震驚中外的皖南事變。

周恩來在事變后不久打電話質問何應欽:“你們的行為,使親者痛,仇者快。你們做了日寇想做而做不到的事。”他還在重慶《新華日報》上奮筆疾書“千古奇冤,江南一葉。同室操戈,相煎何急”來抗議國民黨的反共暴行。

皖南事變發生后,中共中央以抗日大局為重,堅持又聯合又斗爭、以斗爭求團結的政策,在軍事上嚴守自衛,在政治上堅決反擊。1941年1月28日,新四軍軍部在蘇北鹽城重建,陳毅任代軍長,劉少奇任政治委員。全軍改編為7個師、1個獨立旅共9萬余人,堅持長江南北的抗日游擊戰爭。

共產黨堅決有力地同國民黨當局的倒行逆施進行斗爭,並堅持把民族斗爭放在第一位,得到全國人民、中間勢力、國民黨內正義人士及國際輿論的普遍同情。在極端孤立的處境下,國民黨頑固派的反共活動不得不有所收斂。

在中共中央黨校中共黨史教研部教授李東朗看來,在粉碎了國民黨第一次反共高潮后,皖南事變給中國共產黨造成了重大損失和極大傷痛。與此同時,我黨提出“堅持抗戰,反對投降﹔堅持團結,反對分裂﹔堅持進步,反對倒退”的政治口號,號召和動員國內外力量和各種因素制約國民黨頑固派的反共倒退行為,對頑固派形成有效制約,阻止了時局逆轉。

在敵后戰爭如火如荼之際,國民黨再次掀起了反共高潮。1943年6月至7月間,蔣介石命令胡宗南閃擊陝甘寧邊區。由於共產黨及時揭露了蔣介石的陰謀,並動員解放區軍民積極准備保衛邊區,全國人民紛紛反對,形成了廣泛的抗議運動,至10月,此次反共高潮被制止。

劉庭華認為,在抗戰中,參加到統一戰線中的各階級、政黨、派別、軍事集團雖然也為各自的利益斗爭過、摩擦過,有時甚至矛盾十分尖銳,但統一戰線卻始終沒有破裂,其主要原因是中國共產黨起了核心主導作用,有力地維護了統一戰線的鞏固和發展。

4

內外兩線作戰堅守根據地

中國軍民一方面殲滅了大量日軍有生力量,一方面挫敗了日本建立所謂“大東亞共榮圈”的戰略野心

世界反法西斯戰爭的轉折始於1943年2月斯大林格勒戰役的偉大勝利。

同年3月,華中敵后戰場的蘇中、蘇南、蘇北軍民以外線打擊敵人、內線堅持斗爭相配合,粉碎了日、偽軍的“軍事清鄉”和“政治清鄉”,保存了新四軍的有生力量,頑強地堅持敵后戰場斗爭。

同年夏天,在八路軍總部統一指揮下,冀魯豫軍區和太行軍區部隊先后發起衛(河)南戰役和林(縣)南戰役,開辟了衛南、豫北根據地﹔山東軍區部隊打破日、偽、頑軍的夾擊,基本上控制了沂山、魯山山區和諸城、日照、莒縣山區,打通了魯中、濱海、膠東各區之間的聯系,大大改變了對敵斗爭的形勢。接著山東軍區部隊又粉碎了日、偽軍對清河區、魯中區的冬季大“掃蕩”。

“到1943年冬,美英軍在太平洋戰場上對日軍轉入戰略反攻時,敵后戰場還抗擊著侵華日軍58%的兵力,約35萬人,同時抗擊偽軍90%的兵力,約73.5萬人。”劉庭華說。

根據1956年3月日本公布的數據,1937年7月7日到1945年8月14日,日本軍隊總共陣亡185萬人,在中國戰場(不包括東北地區)陣亡40.46萬人,佔日軍陣亡人數的22%左右。

史料顯示,日軍在中國投入了大量的兵力,最多的時候是200萬人,最少的時候是80萬人。也就是說,中國軍民一方面殲滅了大量日軍有生力量,一方面挫敗了日本建立所謂“大東亞共榮圈”的戰略野心。

關於世界其他國家是否認識到中國對世界反法西斯大局的貢獻,牛津大學中國研究中心主任拉納·米特曾在《紐約時報》上撰文闡述。他在文中明言,世界欠著中國的“戰爭債”,並強調中國的抗日戰爭是未被講述的二戰當中偉大的故事之一。

中國為世界反法西斯戰爭作出了巨大貢獻,也付出了最大犧牲。據不完全統計,中國軍民傷亡總數達3500多萬。按1937年的比值折算,中國直接經濟損失1000億美元,間接經濟損失達5000億美元。

“日本不能從中國抽調足夠兵力派往太平洋戰場,加上其在中國戰場上戰線過長,實力已十分虛弱。偉大的中國人民抗日戰爭,開辟了世界反法西斯戰爭的東方主戰場,為挽救民族危亡、實現民族獨立和人民解放,為爭取世界和平的偉大事業,作出了彪炳史冊的貢獻。”馮瑋說。

視點

山區打響麻雀戰,平原開展地道戰

敵后軍民千方百計打鬼子

針對日軍對敵后根據地的瘋狂進攻,中共中央指出,必須充分發揮人民戰爭的威力,發展人民戰爭的戰略戰術,全面開展對敵斗爭。在極其艱苦的反“掃蕩”、反“清鄉”、反“蠶食”斗爭中,敵后軍民創造了許多有效的殲敵方法,經典紅色影視作品《地道戰》《地雷戰》《平原游擊隊》《敵后武工隊》等曾生動反映了我軍在敵后戰場採取的機智靈活的戰法。

麻雀戰主要在山區實行。山區地勢復雜,道路崎嶇,人民自衛武裝(民兵)熟悉當地情況。當日、偽軍進入根據地后,人民武裝像麻雀一樣時聚時散,到處打擊敵人,而日、偽軍則因人地生疏,隻能龜縮於交通要道,對他們無可奈何。

在平原,則展開地道戰和破襲戰,在道路上挖溝,使日軍的機械化部隊難以行進。敵后軍民在一家一戶所挖的土洞、地窖的基礎上,建成戶戶相通的地道。軍民依托地道,人自為戰,村自為戰,有效地打擊敵人,保存自己。

無論山區和平原,都普遍運用地雷戰。群眾自己動手,就地取材,利用廢鐵、廢瓶和石頭、瓦罐,制成各式各樣的鐵雷、磁雷、石雷、瓦雷,埋在村口、路口、門庭院落,使日、偽軍無論是在路上,還是進村入戶,都有觸雷喪命的危險。敵后軍民還把地雷埋到敵人的碉堡下,常常把敵人炸得血肉橫飛,使他們心驚膽戰。

水上游擊戰主要是在華中水網地帶進行。千萬軍民利用河湖港汊的復雜地形,採用攔河筑壩、設置水下障礙等辦法,使日軍汽艇難以行駛,而敵后軍民的小木船則可以在廣闊水域裡出沒自如,尋找機會狠狠打擊日、偽軍。

武裝工作隊是敵后軍民為扭轉反“掃蕩”的被動局面、爭取對敵斗爭的主動而創造出來的。1942年春季,在華北反“掃蕩”作戰中首先實行“敵進我進”的方針。一部分人民武裝力量深入到敵佔區,廣泛地向群眾開展宣傳,鋤奸反特,破壞日、偽統治秩序,發展秘密武裝,形成“隱蔽根據地”。在敵人的碉堡附近,常能聽到武工隊員開展政治攻勢的聲音。武工隊員還訪問偽軍家屬,要他們轉告自己的親屬早日棄惡從善。這樣,日軍在所謂的“治安區”也得不到安寧。

“敵后戰場是中國共產黨領導的八路軍、新四軍和華南抗日游擊隊所創造的,它由抗戰初期在戰略上配合正面戰場友軍作戰,到戰略相持階段的1941年挑起中國抗日戰爭的重擔,上升為主戰場,對最終贏得抗日戰爭的徹底勝利,作出了不可磨滅的巨大歷史貢獻。”劉庭華說。( 記者 楊春)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |