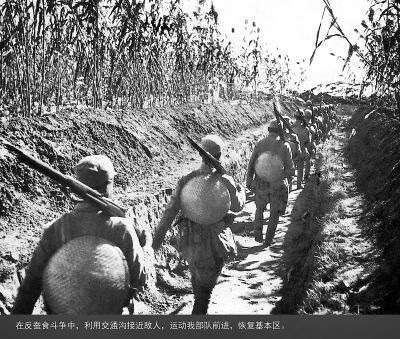

▲在反蠶食斗爭中,八路軍利用交通溝接近敵人。

霹破石村民、80歲的王仕余向記者講述當年八路軍在村裡開展抗日工作的情況。賈德勇攝

1983年,原平北地委書記、平北軍分區政治委員段蘇權(左一)到延慶看望楊金花(左二)。

延慶縣大庄科鄉丘陵起伏、林木茂盛、民風淳朴。70多年前,平北抗日根據地第一個立足點就建在這裡,在霹破石村成立了抗日民主政權——昌延聯合縣政府。以此為開端,平北抗日根據地鞏固發展,將平西和冀東兩大根據地連接起來。

過十三陵沿昌赤路一直向北,導航儀上的路線像腸子一般九曲十八彎。兜兜轉轉來到山頂,路邊五個鮮紅的大字映入眼帘——“延慶歡迎您”。進入大庄科鄉境內了。

下山還是盤山路,到了平地,左轉繼續往山溝裡開,鄉村路兩側開滿鮮花。走了不知多遠,路邊開闊處露出一塊石碑,寫著“昌延聯合縣政府舊址”,霹破石村到了。

“八路軍到平北建根據地,第一個落腳點選這兒,因為這裡偏僻、山多,適合開展游擊戰爭。”等在村口的平北抗日戰爭紀念館館長高德強說。“你來的這條路是條溝,共有七個村,裡長溝、慈母川、董家溝、景而溝、沙塘溝、鐵爐村,加上霹破石,合稱‘后七村’,當年,八路軍建設平北抗日根據地,就從這裡開始。”

當時,這裡是偽滿洲國、偽蒙疆政府、偽華北政府三個傀儡政權的交界處,日軍和偽滿軍、偽蒙疆隊、偽治安軍四股軍事力量時不時就來燒殺搶掠,百姓日思夜盼共產黨八路軍早日來。

平北是連接平西和冀東兩大抗日根據地的交通要道。1939年,冀熱察區黨委和挺進軍軍政委員會根據晉察冀中央分局的決定,經過充分討論,確定了“鞏固平西、堅持冀東、發展平北”三位一體的戰略任務。

挺進平北、建立抗日根據地勢在必行。

八路軍曾兩次挺進平北,都沒站住腳。

1938年5月,中共中央軍委為支持冀東人民抗日大暴動,命令八路軍第四縱隊由宋時輪司令員、鄧華政委率領,迅速挺進冀東。部隊分兩路東進,北線經延慶縣康庄鎮、延慶鎮、永寧鎮進入四海鎮和懷柔區﹔南線經延慶縣青龍橋、昌平十三陵進入昌平北部、延慶南部山區。南線經過“后七村”,比北線更近。

為開辟和控制這條交通走廊,八路軍留下了部分隊伍,就地宣傳抗日救國,秘密發展共產黨員,建立游擊隊。

1938年10月,支援冀東暴動的部隊相繼撤回平西整訓。因斗爭環境嚴酷,1939年4月,留在大庄科地區的地方工委也奉命撤回平西。八路軍第一次挺進平北失敗。

1939年春,八路軍四縱隊派三十四大隊和薊遵興游擊隊第一支隊二進平北。但在昌平北山和延慶南山一帶,受到偽滿洲軍和土匪的兩面夾擊,給養難以解決,加上沒有建立根據地的明確任務,隻堅持了一個多月,再次撤回平西。

“八路軍兩次挺進平北雖然最后都撤走了,但在當地播下了革命的種子,也喚醒了人民的覺悟,抗日烽火已經在這裡點燃。”高德強說。1939年底,中共平北工作委員會在平西成立,並組成了昌延聯合縣政府的班子,決定第三次挺進平北。

1940年1月5日傍晚,一支隊伍經過幾天艱苦行軍,抵達霹破石村,這支隊伍就是昌延聯合縣的地方干部,他們進駐霹破石,即宣告昌延聯合縣政府正式成立。這是決定開辟平北根據地之后建立的第一個聯合縣政府。胡瑛任縣長,張子豐任民政科長,楊俊廷任財糧科長。

2009年,大庄科鄉政府對昌延聯合縣政府舊址進行了修復,原縣長、縣委書記住處以及民政科、財糧科、實業科、聯絡科、公安科等舊址原貌重現,還原了當年戰斗、生活場景。

走在霹破石村,“掃蕩倭寇 還我河山”、“艱苦奮斗 自力更生”……道路兩側的土坯牆上還能看到當年的革命標語和口號,讓人仿佛回到了那戰火紛飛的歲月。

“當時敵人以為就是小股八路、過路游擊,或者是外線作戰,沒有組織力量攻擊我們,抗日力量在當地迅速發展。”高德強介紹,經過四個月就建起五個行政區,有抗日工作的村落達50多個,發展黨員331人,地方武裝建起三個游擊隊,各村還陸續組建了抗日救國會、抗日自衛軍、工人抗日救國會、青年抗日救國會、婦女抗日救國會等。

八路軍的活動終於引起日偽軍注意。1940年5月開始,敵人集結了5000多兵力,對昌延地區進行拉網式大掃蕩。

“此后,每年春夏秋冬都要進行掃蕩,北面的向南、南面的向北,像梳頭發一樣,有的村一年被燒好幾次。”高德強說,1941年8月以后,特別是1942年,敵人實行了慘無人道的“三光”政策,一些黨員、干部被殺被捕,還有一些不堅定的黨員脫離組織,有的投敵叛變,一些抗日積極的人家也受到打擊迫害,昌延根據地處於極其困難的時期。

“這一時期,昌延縣委一方面加強黨內思想建設和整風運動,糾正了對敵斗爭方面一些右傾思想和統一戰線方面的片面性,以及在組織方面的分散主義和宗派主義,同時積極開展武裝斗爭,並積極進行鋤奸、反特、懲治叛徒的斗爭。”曾經在昌延縣委任秘書的老八路靳子川在回憶文章中寫道。

經過艱苦卓絕的斗爭,到1944年底,昌延242個行政村,建起了107個黨支部,黨員發展到1200余人。1945年,僅延慶縣246個行政村就建起138個黨支部,黨員發展到2156人。

1945年8月23日,八路軍以平西、平北、冀東抗日根據地的主力軍十團和四十團為主力,從日軍手中解放了張家口,使其成為我軍解放的第一個省會城市,轟動了延安,轟動了全中國。

今天的大庄科,山清水秀。依托良好的生態資源,全鄉正在建設“冰川綠谷”溝域經濟產業帶,發展鄉村旅游。“紅色遺跡”也成為大庄科的名片,吸引著來自全國各地的觀眾來此參觀,緬懷先烈。老區人民不怕犧牲、艱苦奮斗的精神,將永遠激勵后來人。

平北·講述

八路軍鹽水擦傷口

講述人

王仕余 80歲

霹破石村村民

“我就挨過日本人槍子兒,那時我才3歲!”坐在昌延聯合縣政府舊址大院台階上,80歲的王仕余老人回憶。

“有一天日本人來掃蕩,男人都打游擊躲到山裡了,剩下婦女和兒童。我媽帶著我往山上跑,我們在南坡,鬼子在北坡,他們朝我們開槍,子彈從我的屁股上穿了過去。”老人說,當時不覺得疼,過了一會兒就疼得不得了。敵人走了,媽媽背著王仕余回村找藥。

部隊上也沒有藥,隻有鹽,連白布都沒有。“皇協軍不讓買白布,誰買,就說是拿給八路軍用的。”王仕余說,沒辦法,媽媽隻好煮鹽水,晾涼了給他擦傷口,一點點熬著,直到傷好了。“當時部隊上也這麼治!”老人感慨。

村裡雖然住著聯合縣政府,但當時村民們並不知情。

“他們走哪兒跟哪兒辦公,也不固定在一個地方。老百姓也不敢問,問了也不告訴你!”王仕余說,“他們就住在農民家,吃飯給做飯,睡覺一起擠。”

這些人都聰明,別管是哪兒人,來了都能說一口當地話。“昌平的‘嘛’、懷柔的‘哈’、永寧的‘涮兒’、延慶的‘哇兒’,他們張嘴就來。”老人說。不過,誰是黨員誰是積極分子,村民也能猜出個大概:“他們經常開會,上梁頭、小溝裡,背人的地方。”

當時,一名女干部李淑君就住在王仕余家,跟王仕余媽媽關系特別好。“有一年部隊路過我們村,她特意帶著警衛員來我們家看望我母親,想帶我一起走,我媽沒舍得。”說起這段往事,老人不無遺憾。

我給白乙化遛馬

講述人

張成旺 89歲

沙塘溝村村民

1938年12月,沙塘溝秘密發展了六名黨員,建立了黨支部,這是抗日時期平北農村誕生的第一個黨支部。

1940年5月20日,十團團長白乙化率第一營和團直屬部隊來到沙塘溝。部隊休息調整,白乙化把馬交給了一個十幾歲的孩子去遛。這個孩子名叫張成旺,那年14歲。

“我們家有牛,我放過牛,他看我閑著,就喊我幫他遛馬。”張成旺回憶,“我看那馬挺好的,挺溫順,我就騎上去了,小孩子家調皮,玩兒嘛!”老爺子面帶笑意。

“小豆子!讓你遛,你還騎上了!”張成旺上了馬還沒過癮呢,就聽見遠處一聲大喊,嚇得他趕緊滾下馬來,乖乖地在村東的地裡認真遛起馬來。

第二天,偽滿洲軍三十團就趕來圍剿。“從南邊進村的,黑壓壓有3000多人,天剛亮就來了。”張成旺回憶,當時,村裡人緊急撤到北邊的山裡。就聽見村南山裡槍聲不斷,戰斗打了一整天,傍晚時分,敵人才撤退。那一仗,白乙化帶領十團,殲敵200余人,取得了沙塘溝戰斗的勝利。

“后來我才知道,讓我遛馬的人就是人稱‘小白龍’的十團團長白乙化。因為他長著大胡子,個子高高的,特別好認。那時候,他也就二十五六歲。”老人無限敬仰、無限懷念。

平北·故事

最后一顆子彈留給自己

1940年2月的一天晚上,在霹破石召開的縣政府干部會上,一個圓臉、中等個子、皮膚黝黑的小伙子說:“同志們,紅軍長征雖苦,但今天昌延縣的環境比長征還要苦。敵人天天掃蕩、搜山,我們要抗擊敵人的進攻,開辟抗日根據地,必須有自己的武裝,否則是站不住腳的。”

這個人就是昌延聯合縣的第一任縣長、年僅29歲的“老紅軍”胡瑛。當時日軍在昌延中心區周圍建有20余個據點,加上各山頭的幾十股土匪,這裡的糧食幾乎被敵人搶光了,部隊和地方干部有時一天吃不上一頓飯,致使根據地難以鞏固發展。

為打開工作局面,胡瑛等人決定首先開展武裝斗爭。不到一個月,一支40余人的昌延縣游擊隊組建起來,胡瑛兼任隊長。游擊隊配合主力部隊,消滅了昌延中心區的漢奸土匪,為當地百姓除了大害。

1940年4月,一位戴著眼鏡、略顯老練的中年人悄然來到霹破石村,這個人就是昌延聯合縣第一任縣委書記徐智甫。

從5月開始,日偽軍集中5000余兵力,對昌延地區進行“拉網式”大掃蕩,企圖摧毀這個剛剛建立起來的根據地。當時,主力部隊已撤到外線作戰,昌延地區隻剩下趙立業率領的十團九連少數部隊。胡瑛和徐智甫等人就率領當地群眾,白天隨部隊打游擊,晚上出山籌糧籌錢。

8月上旬,連長趙立業接到命令,率領十團九連轉移到外線作戰。臨行前,趙立業想讓胡瑛等人一同撤離。胡瑛卻說:“我是一縣之長,縣長不離縣,離開不就失職了嗎?我不能走。”

8月27日傍晚,胡瑛和通信員程永忠來到黃土梁老鄉王金喜家,胡瑛通知徐智甫來會合,兩人在王家的小屋裡研究部署部隊走后如何開展抗日斗爭等問題,一直到天亮。

第二天清晨,兩人剛躺下准備睡會兒,就聽見外面有動靜。原來,在場院干活的王金喜突然發現很多穿著黃衣裳的日偽軍朝他家院子圍過來,並沖他喊:“哪一個?”

回屋報信來不及了。王金喜靈機一動,大聲地回答:“老百姓,壓場呢。”

回答聲驚醒了胡瑛,他馬上跑出屋,一見是日偽軍,“叭叭”打了兩槍,就往西南山坡上跑,徐智甫和程永忠則朝著東南溝跑去。

日偽軍見狀用機槍掃射,跑到半山腰的胡瑛腿被槍彈打斷,坐在了地上。日偽軍想活捉胡瑛,一窩蜂沖了上來,胡瑛舉槍就打,擊斃兩個偽軍。敵人見無法靠近,舉槍掃射。胡瑛倒在血泊中,英勇犧牲。

徐智甫和程永忠邊跑邊打,終因寡不敵眾,不幸中彈。當敵人逼近時,徐智甫將最后一顆子彈留給自己,壯烈犧牲。程永忠也不幸被亂槍射中,當場犧牲。

日偽軍搜出胡瑛身上帶的大印(縣政府及縣長印),知道是縣長,便殘忍地將他和徐智甫的頭割下帶走。

得知縣長胡瑛、縣委書記徐智甫等人不幸犧牲的消息,昌延縣群眾無比悲痛。一個月后,新的縣委會、縣政府組成,為胡瑛、徐智甫、程永忠三人舉行了追悼會。

44年后,延慶縣委、縣政府在胡瑛、徐智甫、程永忠三位烈士犧牲的長城腳下,豎立紀念碑,碑身正面題寫:“青史先烈寫,紅旗后人擎。”

平北·大事記

1938年5月

八路軍第四縱隊為支援冀東人民抗日大暴動挺進冀東,路過大庄科時留下了部分隊伍,宣傳抗日。昌延抗日根據地建設拉開序幕。

1938年12月

沙塘溝秘密發展了六名黨員,建立了黨支部,是抗日時期平北根據地第一個農村黨支部。

1940年1月5日

八路軍到達“后七村”的霹破石村,宣告昌延聯合縣抗日民主政府正式成立。胡瑛任縣長。同年4月,昌延縣委書記徐智甫到任,對外稱抗聯主任。

1940年5月

日偽軍對昌延根據地進行拉網式大掃蕩,隨后還實行了“三光”政策,根據地建設陷入困難時期。

1940年5月21日

十團團長白乙化率第一營和團直屬部隊在沙塘溝迎擊偽滿洲軍三十團。經過一整天戰斗,殲敵200余人,取得沙塘溝戰役的勝利。

1943年

5月,平北地委在龍赤縣五間房西坡召開縣團領導干部會議,進行整風學習,根據地的困難形勢開始好轉。10月,太子溝戰斗,十團取得全殲偽滿洲軍一個營的重大勝利。

平北·英雄譜

岳坦

(民兵隊長)

岳坦是水泉溝村村民,民兵中隊隊長,共產黨員。為保護二區區長劉文科英勇犧牲,時年三十二歲。

當時,劉文科和區干部杜茂全、通信員於守江,還有岳坦和他的父親,同住在山坡上的一個窩棚裡。站崗的游擊隊員報告“敵人來了”,岳坦一看,敵人已經上山了,就連忙叫劉區長等往山下跑,他和父親藏在草叢中。劉文科等無法擺脫敵人,就藏在不遠處的小土丘下。

站崗的邊遠珍見敵人上來了,扔出一顆手榴彈,就同岳坦藏在一起。敵人向草叢中亂打槍,眼看就要搜山了,劉文科等人處境十分危險,岳坦見此情景,挺身而出,說,“別打槍了,我是老百姓。”

敵人抓住他,問,“手榴彈是不是你扔的?”岳坦說,“是。”敵人又問,“山上還有什麼人?”岳坦說,“就我一個。”敵人把岳坦帶走了,劉文科等人脫險了。

當敵人帶岳坦經過白龍潭時,岳坦縱身跳進潭裡想逃走,敵人向水裡連打幾槍,岳坦光榮犧牲。

楊金花

(婦救會主任)

楊金花是碾溝村婦救會主任,共產黨員。1943年9月,日偽軍向延慶北山中心區掃蕩,平北軍分區司令部暫時從碾溝村向外轉移,覃國翰司令員讓楊金花想辦法保存好兩小木箱重要文件,楊金花向司令員保証一定不出問題。

天黑后,她把文件箱帶回家,和丈夫一起背上山,埋在山洞的土炕裡。敵人掃蕩三天了,楊金花突然想起,埋文件時由於著急,沒有弄掉腳印!她連忙趕著豬做掩護朝山溝奔去,不想卻遇上了敵人!

楊金花急忙向山上跑去,敵人邊追邊舉槍射擊,她無路可走,縱身跳下懸崖,卻被樹杈挂住沒有摔死。敵人把她從樹杈上揪下來,用兩把刺刀架在她的脖子上,“八路軍司令部哪裡去啦?民兵在什麼地方埋地雷了?”她想亂說一通把敵人騙走,不想被兩個叛徒認了出來,楊金花知道活不成了,就拼命向山上爬,結果,一個叛徒隨手把她推下了山,一個叛徒朝她連打幾槍,一顆子彈打中了她的肋骨,兩顆子彈打在了腋下,還有一顆子彈打在了腿上。敵人以為楊金花死了,棄她而去。

但是,楊金花沒有死。暈死在山上的她被丈夫和女兒找到,背回家,楊金花把她保存的文件完整無缺地交給了司令部。

平北·數說

1938年至1945年8月,僅延慶縣犧牲的革命烈士登記在冊的就有626人,無名烈士約千人以上,群眾2500多人被殺害。另據57個村的調查,敵人燒毀民房8700多間,搶走糧食、牲畜、豬羊、農具什物不計其數。

| 相關專題 |

| · 專題資料 |